製作地 インド南東部 コロマンデル海岸エリア

製作年代(推定) 18世紀

渡来地・使用地 スリランカ

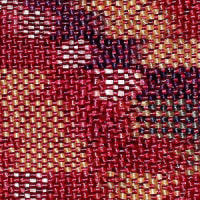

素材/技法 木綿、経緯とも双糸、天然染料 / 手描(カラムカリ)、媒染、両面染め、格子織、絣

サイズ 経44cm×緯87cm

インド南東部、海峡を挟みインド洋に浮かぶセイロン島は古代よりインド文化の影響が強く、人口の多数を占め大半が仏教を信仰するシンハラ人のもと仏教国として栄えてきた国です。

近世、欧米列強のポルトガル・オランダ・イギリスが順繰りにスリランカを植民地支配した海洋交易の時代、ヨーロッパ向け重要産品の香辛料のひとつ”シナモン”の交易対価として、この種のインド更紗がセイロン島にもたらされたものと考察されます。

本品は18世紀にインド南東部コロマンデル海岸エリアにて手掛けられ、オランダ植民地下のスリランカにもたらされたと推察されるインド更紗の部分裂で、手描き(カラムカリ)で染め描かれた左右上下の多色ホーダー柄(但し本裂は左右ボーダーの片側のみ保有)と、白糸・赤糸の二色遣いで縞格子に織られ、その上から重ね染めが加えられた模様入り市松状格子からなるもので、一枚の更紗の中に”染め”と”織り”の要素が混在している点、また経緯双糸織りの木綿布が用いられている点で類例の限られる特殊な作品と言うことができます。

スリランカ渡りのインド更紗自体、残存数の限られる稀少なものですが、更に”染め”と”織り”が併用された作品として本布は資料的に極めて貴重なもの、インドネシアと日本に渡った”格天井手”と呼ばれる染め織り併用更紗との関連性の視点でも興味深い作例となります。

歴史の浪漫を薫らせる海洋交易時代・スリランカ渡りインド更紗の逸品裂です。

●本記事内容に関する参考(推奨)文献