製作地 インド

渡来地・使用地 日本

製作及び渡来年代(推定) 17世紀 江戸時代初期

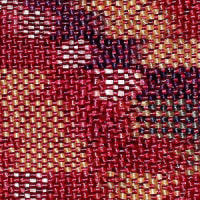

素材/技法 絹、銀(截金) / 錦(平地・縫取織)、銀モール(截金は紺青に着色)

サイズ 横幅(緯)28cm×縦(経)19cm

江戸時代中後期に打敷とされ伝世した、江戸時代初期の舶載錦(ブロケード)の解き裂。

肉眼ではまったく判別できないものですが、顕微鏡で十倍程度に画像拡大したうえで観察することにより糸の一部が”モール”であること、また銀の截金に紺青の着色が施されていることなどが確認できます。

日本での呼称”モール”の語源は、インド・ムガル帝国(Mughal)の”ムガル”が訛ったものとする定説がありますが、本裂はまさにムガル帝国全盛期の17世紀のインドで織られ、紅毛船・唐船等の交易船により日本に渡来した上手のモールと考察されます。

花卉文様を構成する絹糸は色によっては腐蝕脱落し、銀モールも剥がれて黄色の芯糸が覗く部分が多く、製作当初とは相当異なる姿になっていると思われますが、それでもここまで力強く瑞々しい美の生命を宿し続けていることに感動を覚えます。

17世紀当時のインドのモール織り入れブロケードが、ここまで糸遣い・織りが細密かつ巧緻であることに驚かされるとともに、様々な視点から鑑賞の愉しみが尽きることのない一枚です。

(光学顕微鏡による画像)