製作地 日本 東北or京都(不詳) 使用地 東北地方

製作年代(推定) 19世紀半ば 江戸時代後期

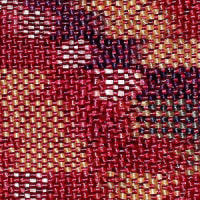

素材/技法 木綿、天然染料(顔料) / 型染、摺り込み、片面染め

サイズ 横幅(緯):31cm、長さ(経):95cm

本品は国産木綿を素材とする手紡ぎ感の強い”鬼手”の木綿地を台布に、複数の型紙を用い、地色は蘇芳染めの臙脂掛かった赤、菊や桔梗の花模様は黄・桃・藍及びその掛け合わせ、いずれも顔料化した染料の摺り込み技法により布片面から彩色を行なった江戸期和更紗となります。

ここまで地を濃厚な赤で色付けした和更紗は類例が少なく、同種のモノのほどんどが青森・岩手の北東北・南部地方を出自とするため”東北の赤更紗”の呼称が与えられておりますが、残存する裂の中に19世紀半ば頃の奉納年紀が記載されたものが散見されることから、江戸時代後期を中心に東北或いは京都で手掛けられ、東北の地で用いられたものとも考察されております。

そして本布は”オシラサマの赤更紗(よだれ掛け)”の別称があり、東北地方で蚕の神・馬の神、農作物の豊穣祈願の神様として家々で信仰されてきた土着神”オシラサマ(おしら様)”の着衣(奉納衣)として用いる慣習を有してきたものとなります。

北東北は人よりも馬に高級な衣を纏わせる(馬掛け布)というほど馬への敬意と信仰が篤かった土地柄、この格別に色柄の完成度が高く、手の込んだ天然顔料染めで表わされた”赤更紗”も、人のためではなく(馬の)神様のために特別に発注し購ったものであったかもしれません。

明治・大正期以降、染織産業の機械化・工業化は急速に進展し、本品のような手紡ぎ・手織りの国産木綿、天然染料(顔料)を素材に昔ながらの手仕事の型染や手彩色で染めが行われる”和更紗”の伝統は薄れ、機械織の布に化学染料により多彩な色付けを行う、さらにプリント(印刷)的技法で色模様が付けられるものが一般化し、意匠師・型紙師・染め師等の職人仕事が結実し完成に至る本来の”和更紗”はほぼ失われしものとなりました。

古き良き日本の染め布の時代が偲ばれるとともに職人たちの粋が布から薫り立つ、また用いられた土地の習俗・物語が浮き彫りとなる、江戸後期・和更紗の逸品裂です。

●本記事内容に関する参考(推奨)文献