製作地 インド

渡来地・使用地 日本

製作及び渡来年代(推定) 17-18世紀 江戸時代初中期

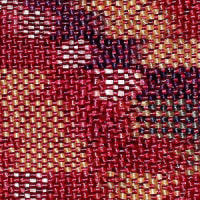

素材/技法 木綿、天然染料(茜・藍) / 経緯とも双糸、平地・格子織

サイズ 横幅(緯)34cm、縦(経)69cm

経緯とも二本引き揃えの”双糸(そうし)”の木綿が赤青白の三色で配され、圧倒的な細密ぶりで”算崩し”の文様が織り上げられたインド舶来の古渡り木綿織物。

この”唐桟留(とうざんどめ)”と呼称された織物は、同じくインド舶来の”古渡り更紗”とともに、木綿を素材とする未知の次元の高度な技巧が加えられた染織として、戦国・安土桃山~江戸初中期の大名・貴族・茶人等の数寄者を大いに魅了したことが資料・文献及び彼らが製作した裂帖等により伺うことができます。

そしてこれらの渡り木綿に対する憧れから国産木綿の生産及び和製木綿織物の発達が促され、江戸中後期の庶民文化の中で”嶋物(縞木綿)”がもてはやされるに至った、まさにその原初のもののひとつという見方ができるように思います。

今では失われし素材感と手技のもの、近世海洋交易の時代に心誘われる一枚です。

(光学顕微鏡による画像)

●目盛は1mm単位