リニューアル都美のこけら落とし、”マウリッツハイス美術館展”は、初日の6月30日に観に行く予定にしていた。でも、北海道旅行が入り、それは、かなわなかった(笑)。でも1週間後の日曜日にはしっかり出掛けてきた。その日から、また1週間がたち、観た絵の記憶がどんどん薄れていく(汗)。でも、いくら時間が経過しても、忘れられない絵は何枚もある。今日は、それらについて、書き留めておこうと思う。

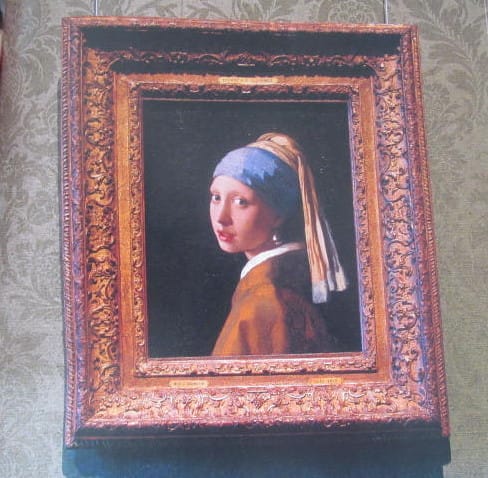

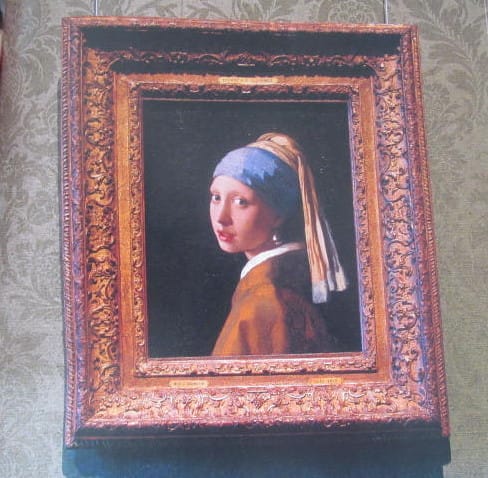

まず、なんといっても、本展の目玉である”真珠の耳飾りの少女”。ぼくが、この少女と会うのは、もう4度目になる。1984年の上野の西洋美術館で初対面、二度目は、約10年後の、1995年のハーグで(仕事の合間に)マウリッツハイス美術館の中で会って、そして16年後、昨年のベネルクス旅行で美術館に寄り、再会。そして、今回は、1年振りの対面というわけだ。

初対面の印象が強烈で、いってみれば、一目惚れ(笑)。それ以来、好きでごわす。フェルメール作品の中でも一番と言っていい。くろうと筋は、隣りの美術館に来ている”真珠の首飾りの女”の方がフェルメールの技量がよく表れているとは言うが、素人筋は直観で勝負でごわす。それにしても、両作品、題名が似すぎて、混乱する。こちらは、”青いターバンの少女”でいいのでは。あるいは、向こうは”真珠の首飾りを鏡に写す女”にするとか。

この少女は、第4章(肖像画とトローニー)に展示されているが、ここには、もうひとつの目玉、レンブラントの”自画像”を含む肖像画の5点が並ぶ。元美術記者、司馬遼太郎が、人類史上最高の画家のひとりと激賞したレンブラント。不遇な晩年を送ったが、その、世界に3枚しか残っていないという最晩年の自画像が圧倒的な迫力だ。自分の歴史が刻みこまれた顔を鏡に写しながら、心の深淵を描いた。昨年、ロンドンのケンウッド・ハウスでは、もうひとつの最晩年の自画像を観ることができた。

フランス・ハルスの”笑う少年”もここにいる。17世紀のオランダの画家たちは、貴族やその家族ではなく、成功した商人たちの肖像画を描いたほか、普通の人に目をつけた。ハルスは陽気な酒飲みやジプシーの女まで描いている。”笑う少年”も道端にいた子供をスケッチしたのだろう。マラソンのQちゃんに似てるという声もあるらしい(爆)。

ルーベンスの聖母被昇天(下絵)。まさにバロック。これは、昨年、アントワープの聖母大聖堂でこの聖壇画をみている。”フランダースの犬”の舞台にもなった大聖堂だ。下絵はルーベンス自身が描き、実際の大きな聖壇画は工房で仕上げていったようだ。彼は、レンブラントとは違い、生涯、富と名声をもちつづけ、司馬によると、奥さんを亡くしたあと、54歳のとき、16歳の美少女と結婚し、二児をもうけたらしい。膨大な作品を残した人らしい(笑)。

展覧会は、1)美術館の歴史、2)風景画、3)歴史画、4)肖像画、5)静物画、6)風俗画、という構成になっていて、17世紀オランダ・フランダル絵画の名品約50点が展示されている。できれば、もう一度、千秋楽に行ってみたい(汗)。

ちょっと、偏った紹介になってしましたが、あとは写真で埋め合わせをしたいと思います。

まず、この少女。

昨日のテレビで、こんな画像が。

ターバンの色を変えてみたり。

イタリアの方に、それ以前、似たような少女がいたりとか。

もうひとつのフェルメールの作品、”デェアナとニンフたち”

レンブラントの自画像

参考:ケンウッド・ハウスでみた、自画像。

フランス・ハルスの”笑う少年”

ルーベンスの聖母被昇天(下絵)

参考:アントワープの聖母大聖堂の聖壇画”聖母被昇天”

残りはすべてこのクリアファイルに入っています。ギフトショップで。

まず、なんといっても、本展の目玉である”真珠の耳飾りの少女”。ぼくが、この少女と会うのは、もう4度目になる。1984年の上野の西洋美術館で初対面、二度目は、約10年後の、1995年のハーグで(仕事の合間に)マウリッツハイス美術館の中で会って、そして16年後、昨年のベネルクス旅行で美術館に寄り、再会。そして、今回は、1年振りの対面というわけだ。

初対面の印象が強烈で、いってみれば、一目惚れ(笑)。それ以来、好きでごわす。フェルメール作品の中でも一番と言っていい。くろうと筋は、隣りの美術館に来ている”真珠の首飾りの女”の方がフェルメールの技量がよく表れているとは言うが、素人筋は直観で勝負でごわす。それにしても、両作品、題名が似すぎて、混乱する。こちらは、”青いターバンの少女”でいいのでは。あるいは、向こうは”真珠の首飾りを鏡に写す女”にするとか。

この少女は、第4章(肖像画とトローニー)に展示されているが、ここには、もうひとつの目玉、レンブラントの”自画像”を含む肖像画の5点が並ぶ。元美術記者、司馬遼太郎が、人類史上最高の画家のひとりと激賞したレンブラント。不遇な晩年を送ったが、その、世界に3枚しか残っていないという最晩年の自画像が圧倒的な迫力だ。自分の歴史が刻みこまれた顔を鏡に写しながら、心の深淵を描いた。昨年、ロンドンのケンウッド・ハウスでは、もうひとつの最晩年の自画像を観ることができた。

フランス・ハルスの”笑う少年”もここにいる。17世紀のオランダの画家たちは、貴族やその家族ではなく、成功した商人たちの肖像画を描いたほか、普通の人に目をつけた。ハルスは陽気な酒飲みやジプシーの女まで描いている。”笑う少年”も道端にいた子供をスケッチしたのだろう。マラソンのQちゃんに似てるという声もあるらしい(爆)。

ルーベンスの聖母被昇天(下絵)。まさにバロック。これは、昨年、アントワープの聖母大聖堂でこの聖壇画をみている。”フランダースの犬”の舞台にもなった大聖堂だ。下絵はルーベンス自身が描き、実際の大きな聖壇画は工房で仕上げていったようだ。彼は、レンブラントとは違い、生涯、富と名声をもちつづけ、司馬によると、奥さんを亡くしたあと、54歳のとき、16歳の美少女と結婚し、二児をもうけたらしい。膨大な作品を残した人らしい(笑)。

展覧会は、1)美術館の歴史、2)風景画、3)歴史画、4)肖像画、5)静物画、6)風俗画、という構成になっていて、17世紀オランダ・フランダル絵画の名品約50点が展示されている。できれば、もう一度、千秋楽に行ってみたい(汗)。

ちょっと、偏った紹介になってしましたが、あとは写真で埋め合わせをしたいと思います。

まず、この少女。

昨日のテレビで、こんな画像が。

ターバンの色を変えてみたり。

イタリアの方に、それ以前、似たような少女がいたりとか。

もうひとつのフェルメールの作品、”デェアナとニンフたち”

レンブラントの自画像

参考:ケンウッド・ハウスでみた、自画像。

フランス・ハルスの”笑う少年”

ルーベンスの聖母被昇天(下絵)

参考:アントワープの聖母大聖堂の聖壇画”聖母被昇天”

残りはすべてこのクリアファイルに入っています。ギフトショップで。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます