ブリューゲル一族の展覧会が東京都美術館で開催されています。フランドル絵画は個人的に好きな部類ですので楽しみ。ちなみに昨年見た《バベルの塔》を描いたのが、ピーテル・ブリューゲル1世(父)です。今回の作品のほとんどが個人蔵とのことで、普段は見ることができない絵画ばかり。もうじっくり見なけりゃ後悔しそう...。

緻密なエッチングは単眼鏡でその先にある世界をも覗き込みます。ピーテル・ブリューゲル2世の《鳥罠》は寒々しさが伝わる冬景色。これも単眼鏡でくまなく覗き込みます。小さめの絵にびっくりするくらい丹念に描くブリューゲル一族は、単眼鏡があると楽しみ倍増ですので。ちなみに2階展示室は静物画、農民の生活を描いた風俗画がありますが、2/18までこの展示室が撮影可!!! 他の鑑賞者の邪魔にならない程度に写しましょう。

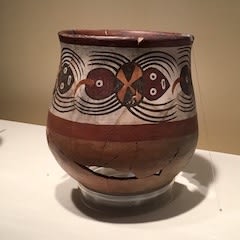

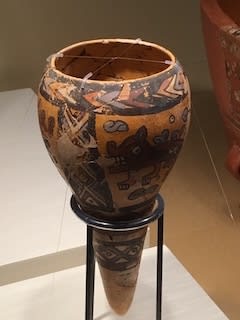

よく見ると吹き出しそうな面白さ。

よく見ると吹き出しそうな面白さ。 大理石に描かれた蝶たち。大理石に...。

大理石に描かれた蝶たち。大理石に...。

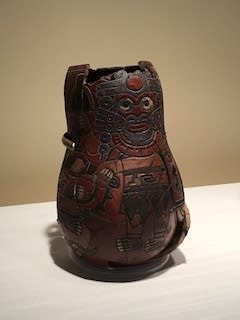

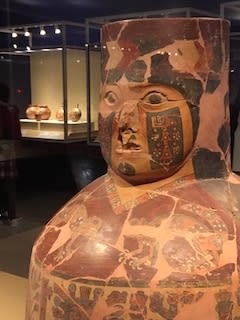

なんだこりゃ?

なんだこりゃ?

緻密なエッチングは単眼鏡でその先にある世界をも覗き込みます。ピーテル・ブリューゲル2世の《鳥罠》は寒々しさが伝わる冬景色。これも単眼鏡でくまなく覗き込みます。小さめの絵にびっくりするくらい丹念に描くブリューゲル一族は、単眼鏡があると楽しみ倍増ですので。ちなみに2階展示室は静物画、農民の生活を描いた風俗画がありますが、2/18までこの展示室が撮影可!!! 他の鑑賞者の邪魔にならない程度に写しましょう。

よく見ると吹き出しそうな面白さ。

よく見ると吹き出しそうな面白さ。 大理石に描かれた蝶たち。大理石に...。

大理石に描かれた蝶たち。大理石に...。 なんだこりゃ?

なんだこりゃ?