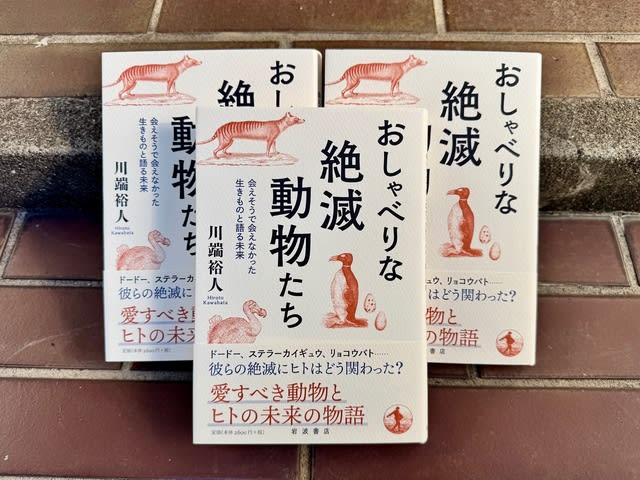

満を持して『おしゃべりな絶滅動物たち 会えそうで会えなかった生きもの語る未来』(川端裕人、岩波書店)を紹介します。

本書は、これまで出してきたノンフィクションの中で、もっとも「取材期間」が長かったものです。様々な「近代の絶滅」を扱っているのですが、そのうちのひとつステラーカイギュウの生息地ベーリング島を訪ねたのは、ソ連崩壊直前の1991年のことでした。バイジー(ヨウスコウカワイルカ)のエンドリング(最後の一頭)となるチーチーに会いに行ったのは1995年でしたし、西オーストラリアでタスマニアタイガー(フクロオオカミ)の痕跡を追ったのは96年でした。

その頃は、後々、「近代の絶滅」テーマの本にできるとは思っておらず、自分が「絶滅本」の著者になるとは考えていませんでした。ロバート・シルバーヴァーグの『地上から消えた動物』(ハヤカワ文庫)がまずあって、他にも類書が出てきているので、自分が書くという選択肢はあまり考えられなかったのです。

しかし、この十年ほどで、まさに「新たな展開」が生まれています。絶滅後の生き物たちは、むしろ「絶滅していることによって、永遠を生きる」(リョコウバトについて語った環境思想家アルド・レオポルドの言葉)のだと思い知ることになりました。本書は、そのような状況下で、古くからの関心の根っこを自ら探りつつ、新たに取材し、まとめたものです。

執筆にあたって、四つのことを心がけました。

1)できるだけ正確な史料に基づく

ある意味でこのジャンルが成熟するに従い、類書では直接の記録に当たらない孫引きで書かれることが多くなりました。

そこで、できるだけ、確かな情報に近い部分に立ち返ったり、アップデートされたものはそれに基づいて書くことが必要だと感じました。すると、これまで気づかれていなかったような、多くの重要なエピソードにあらためて出会うこともできました。一般書としては、安心して引用していただける水準になっていると自負します。

2)現在の科学的進展を見渡す

この10年のゲノム科学の成果などは、あらたな展開です。本書では、そこをしっかりフォローしています。絶滅動物が「おしゃべり」で饒舌なのは、今も、多くのことを残された標本から語り続けているからです。

とりわけ、現在進行系の「脱絶滅」についての考え方には一章を設けました。

3)必ず現地を訪ねる

登場する、ステラーカイギュウ、ドードー、オオウミガラス、リョコウバト、フクロオオカミ、ヨウスコウカワイルカについて、かつての生息地を訪ね、現地でこそ手に入る情報も織り込みました。ステーラーカイギュウ(ベーリング島)や、ヨウスコウカワイルカ(武漢の水生生物研究所)の訪問はかなり幸運に導かれて実現したものです。

4)日本の「わたしたち」とのかかわりを意識する

日本語で本を出すわけですから、日本の「わたしたち」とのかかわりを掘り起こしています。特に、ステラーカイギュウ、リョコウバト、ヨウスコウカワイルカと、わたしたちがどんなかかわりがあるか、掘り下げました。

こういったことが、「絶滅動物本」としての本書のオリジナリティだと思っています。どこか気になるところがありましたら、ぜひ、手にとってくださいませ。

なお、これらの4つで、どれが一番、「読みたい」気にさせられるか、というアンケートをXでとったところ、次のようになりました。1)〜4)の並びは、その順番にしてあります。ご協力いただいたみなさん、ありがとうございました。

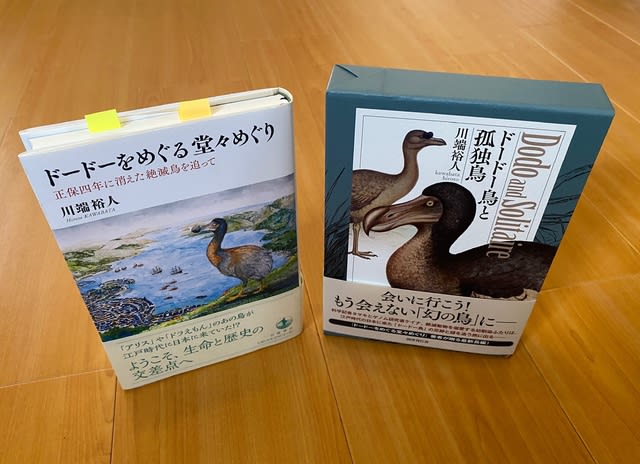

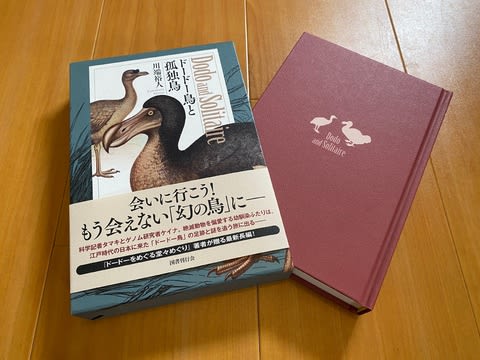

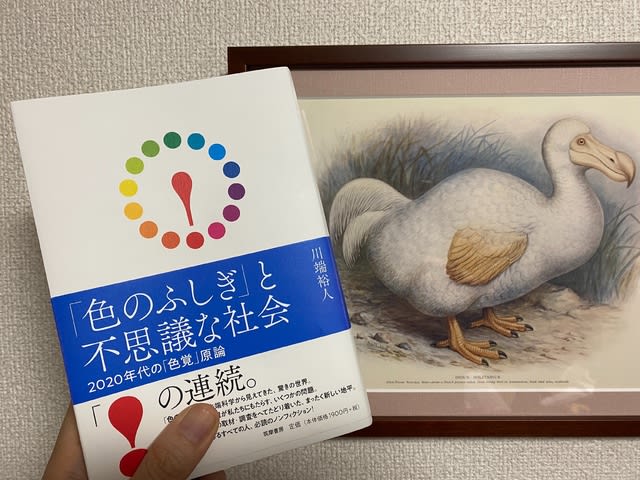

本書は、2021年の『ドードーをめぐる堂々めぐり』(岩波書店)ときょうだい関係です。本棚で隣に並べてもらえるように作ってあります。

また、2023年の小説『ドードー鳥と孤独鳥』(国書刊行会)の親類です。

これらの関係については、改めて!