制作中

今朝は暗いうちから。

やっとエンジンがかかってきた感じです。

いつものことですが、ギリギリにならないとその気になりません。

いつものスタンス。

でも、これが新たな作品を生むのです。

今回も、一番新しい作をお見せできたらと思います。

制作中

今朝は暗いうちから。

やっとエンジンがかかってきた感じです。

いつものことですが、ギリギリにならないとその気になりません。

いつものスタンス。

でも、これが新たな作品を生むのです。

今回も、一番新しい作をお見せできたらと思います。

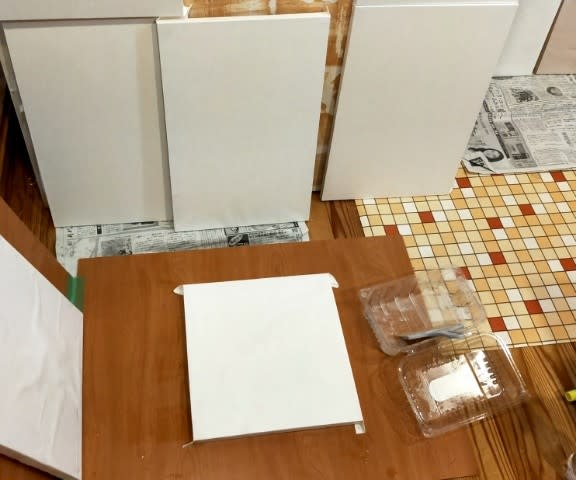

パネルの下張り

勢いにまかせて、昨日一気に出来上がったパネルに鳥の子紙を貼っておくことにしました。

下張りです。

紙を一枚貼ることによって、ベニヤから出る色を防ぎ、クギの出っ張りや凹凸を補正し、次の裏打ちした作品の貼り付けも楽になります。

今日は完全に乾いたので、クギの少し出ている所を補正して出来上がりです。

後は作品制作に集中。

といきたいところですが、これはそう簡単にはいきません。

パネル作り・完了

この前から作ってきたパネル、やっと完成しました。

全部で新しく30枚です。

少しずつ5回にわたって作ってきました。

同じ作業ですが、段々と慣れてきて昨日は二時間余りで7枚を作りました。

こう並べてみると、少しずつ(1、2mmくらいか)大きさに違いはありますが、手鋸でコツコツ頑張って、反りもなく真っ直ぐに仕上がっているので、よしとします。

(プロではありませんから)

これで、これから、心置きなく作品制作に集中できます。

個展に向けての作業はこれから急ピッチです。

(45✕30cmを25枚、30✕30cmを5枚)

書を版にして、「版書」?

版画と言えば版画ですが…、画ではなく書ですから、「版書」というのか。

そんな言葉があるのかどうか?

とにかく、書を版にしてみようという試みです。

大好きな言葉、山頭火の

「山あれば山を観る

雨の日は雨を聴く

春夏秋冬

あしたもよろし

ゆうべもよろし」

写真は、墨書してからシナベニヤに貼り版として、彫り上げたところです。

いつもの様に外での作業。

急に冬の様になって、ちょっと寒いので、この辺で室内へ。

後は微調整してから摺りです。

パネル作りから

そろそろ個展の準備です。

個展といっても、いつものささやかなものですが。

そして、作品作りのスタートは、いつも容れ物作りから。

今回は、パネル仕立てでいこうと思います。

ベニヤ板の端材が安かったので、20枚程買ってきました。

ベニヤを切る手間が省けて好都合です。

しかも化粧ベニヤ。

しっかりしているので、いい感じです。

角材は14✕14mmでちょっと細めですが、軽めに仕上げたいので今回はこれです。

とりあえず、長さ1820cmを8本そのホームセンターにあるだけ買ってきました。

一枚作ってみて強度を確認。

大丈夫な様なので、量産です。

ただ角材の材料不足で、今日のところは完成品が7枚。

中途半端なのが4枚。

この続きは角材を買ってからです。

もちろん、作品はまだ書けていません。

パネルに合わせて、作品作りますから。

という訳で、パネル作りから。

裏打ち、即貼り込み

書塾受講の皆さんの町民文化祭への出品作、いよいよ裏打ちです。

今回は、時間短縮で裏打ち紙を鳥の子紙にして、裏打ちしたら即パネルに貼り着けました。

先日作ったパネルもきれいにできていたので、問題なく六作の裏打ち、貼り込み作業を一気に終了。

ただ、全紙の裏打ちは一苦労しました。

というのも、やはり自分の家でやるのにはある程度のスペース、広さが必要です。

四畳半ではちょっと狭いですね。

学校の教室でやっていた時とはかなりの違いです。

工夫あるのみ。

何とか、できました。

ホッとしてます。

(自分の作品なら裏打ち失敗してもまた書けば済むことですがね。)

パネル・5枚完成

No.2589の続きです。

昨日一気に5枚完成。

曇りで、そんなに暑くもなく、外での木工作業にちょうど良かったので、調子にのって一気に作ってしまいました。

サイズは全紙、聯落、半切1/2、半切1/3でした。

ベニヤ板の寸法はちゃんと測りましたが、角材は定規を使わずベニヤ板に現物合わせで。

案外この方が楽にできます。

パネル作り開始

ここで、一旦自分の作品の表装を後回しにして、書塾の皆さんの作品の為、パネル作り開始しました。

町民文化まで後二週間。

パネル作り、裏打ち、表装、と進むつもりです。

今日は、まず不足分のパネル作りから。

ベニヤ板に寸法を入れて、切り出したところです。

これは、半切1/3、半切1/2、聯落ちのサイズ用。

外での作業ですから、天気を見ながらボチボチです。

色紙を作る

なんじゃ、これ

って感じですね。

掛け軸の天地用の色紙なのですが、昔から使っていた襖用厚紙が販売されなくなったので、前回別のものを使ったのです。

ところが、この紙は張りが弱いのか、数日すると反りが出て来るのです。

少しくらいなら、展示の時にピンで留めればなんとか真っ直ぐを維持できるのですが、…。

かなり反るので、別の紙を探すことにして、この前からいろいろとやっていました。

「ないなら作れ」です。

やっと、張りのある紙を見つけたので、水墨画の半切作で実験しました。

紙袋を解体したあの紙です。

二週間ぶら下げていても、全く反りが出ませんから、これでやってみることにしました。

ただ、色や印刷の文字など、なんとかしなければなりません。

ご覧の様に、上から着色しました。

結構この色塗りにも凝って、三度、色を重ねています。

今、折りシワをとる為に、水張りをしたところです。

さて、どんな仕上がりになるか、楽しみです。