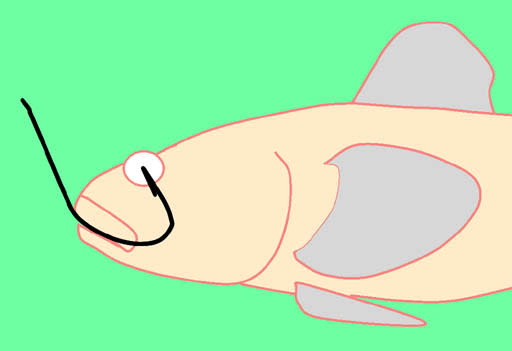

黒は釣針

「片目伝説」は、日本各地に散らばっている。

近辺で有名なのは、横手の厨川(くりやかわ)にすむ片目のカジカである。

後三年の役、鎌倉権五郎景政が、射られた目を洗った厨川のカジカが

片目になったという、全国各地に伝わる「鎌倉権五郎景政伝説」とよばれるもののひとつである。

なぜ、片目の魚が出現するかというと、その原因は釣針にちがいない。

口が大きく、目が前方にあるカジカ・ハゼ類は、

大きな針でもくわえるために、目を針先が貫通することが多い。

絵は魚体とマス類の釣針を同じ縮尺で描いた。

以前、イカの餌付けに使用するために、岸辺の岩の間に釣針を落として

ドロメ類を釣ったことがあるが、かなりの率(20%くらい)で釣針は目を貫いていた。

片目伝説にはフナが多いが、釣ろうと思っていない小さな魚が、

ある大きさの釣針に食いついてくると、やはり目を貫くことがある。

とくに私のような釣りの下手な人間がやれば確率は大きい。

そして、釣ろうとした目的の魚ではないために、再び放される。

以上、科学的思考もできることの自慢である。

実は男鹿半島にも、片目魚の伝説があるが、少し変わっている。

(1)無理に押しかけてくる八郎太郎を退治してほしいと、一ノ目潟の姫が竹内神主に頼んだ。

竹内神主が八郎太郎を弓で射ると八郎太郎の目に当たった。

それ以来、一ノ目潟のフナは片目になった。

(2)無理に押しかけてくる八郎太郎を退治してほしいと、一ノ目潟の姫が竹内神主に頼んだ。

竹内神主が八郎太郎を弓で射ると当たった。

しかし、八郎太郎は矢を抜き取り、「子孫七代まで片目にしてくれる」と叫びながら、

投げ返した矢は神主の目に当たった。

(1)は一般的な「秋田の民話」に載っている内容、

(2)は、男鹿市教育委員会で出版した「男鹿の昔話」である。

基本的内容を変えないように気をつけて、両方とも文章を要約変形している。

どちらが元の話なのだろうか。

わたしは(2)が最初の話に近いと思う。

(1)は主人公であるべき人間が片目になってしまって、

おかしいと、あとの人がつじつまを合わせたのである。

柳田 國男(やなぎた くにお)は「一目小僧(ひとつめこぞう)」で次のようなことを述べている。

ずっと昔の大昔には、祭りのたびごとに一人ずつの神主を殺す風習があった。

殺される神主は前の年の祭りの時から籤(くじ)か神の声である神託(しんたく)に

よって決められていた。

生け贄(にえ)となるこの神主をはっきり見分けることができるように、

片目をつぶし、逃げられないように片足を折った。

そしてその人を優遇し尊敬した。

やがて、その神主も死んだら神になれるという確信を持つようになり、

心も澄んで、神の心を伝える神託預言を始め、人々の中で力を持ってくる。

死にたくないという気持ちから、「この神主(自分)を殺す必要はない」と

神が言っているという託宣(たくせん)もしたかもしれない。

上の話から、幻想を進めると、日本書紀、垂仁天皇(すいにんてんのう)の

次の話を私は思いうかべる。

倭彦命(やまとひこのみこと)が亡くなったとき、いままで使えていた者を集めて、

陵の周りに生き埋めにした。泣きうめく声がいつまでも続き、やがで死んで腐り、

犬や鳥が食い始めた。

泣きうめく声を聞いて、天皇は「これからは殉死を中止するように」と命じた。

その後、皇后日葉酢媛命(ひばすひめのみこと)が亡くなられたとき、

野見宿禰(のみのすくね)は埴輪(はにわ)を考案して、人を生き埋めにはしなかった。

昔、殉死があり、やがてそれがなくなったように、神主の片目をつぶし殺すかわりに、

神社の池で泳ぐ魚の片目をつぶすようになったのかもしれない。

わたしは片目が壊れている。わたし自身、神と人間との間の存在で、

話す言葉は神の声ということになる。そういわれればそんな気もしてくる。^^;

参考:

・一目小僧 柳田國男全集7 筑摩書房

・目一つ五郎考 柳田國男全集7 筑摩書房

・片目の魚 柳田國男定本30 筑摩書房

・青銅の神の足跡 谷川健一著作集5 三一書房

・一つ目小僧と瓢箪 飯島吉晴 新曜社

・日本書紀 宇治谷孟 講談社学術文庫

断捨離されながらでしょうか、

暮らしの引っ越しと一緒でブログの引っ越しも大変そうですね。

がんばってください。

コメント欄を設けてくださったのすね。

これで質問がしやすいです。

コメント欄は作らないつもりでしたが、いつの間にか表示させていました。これも何かの縁でしょうから、このまま開いておくことにします。

山里さんとお話が弾みそうな記事ですね

四神のところで

高松塚古墳と薬師寺の薬師三尊の台座と

どっちが古いかな?などと思いました

私が子供時代四神のことを知ったのは

修学旅行で

あの台座の玄武に興味を持ったからでした

ところで

鉾をそちらではやりと読むの?

鉾とやりを調べたら結構近い存在なのですね?

この手の記事もわたしはとても面白いです

前よんだと思うけれど

又面白いです