思考に気をつけなさい、

それはいつか言葉になるから。

言葉に気をつけなさい、

それはいつか行動になるから。

行動に気をつけなさい、

それはいつか習慣になるから。

習慣に気をつけなさい、

それはいつか性格になるから。

性格に気をつけなさい、

それはいつか運命になるから。

マザー・テレサ

思考に気をつけなさい、

それはいつか言葉になるから。

言葉に気をつけなさい、

それはいつか行動になるから。

行動に気をつけなさい、

それはいつか習慣になるから。

習慣に気をつけなさい、

それはいつか性格になるから。

性格に気をつけなさい、

それはいつか運命になるから。

マザー・テレサ

一、茫々たるべし。

一、悠々たるべし。

一、寂々たるべし。

種田山頭火(種田山頭火 其中日記(九)十一月十八日)

「雲のやうに、水のやうに、そして風のやうに。

久しぶりに落ちついて、御飯を炊きお汁をこしらへた。

いつでも死ねるやうに、いつ死んでもよいやうに、身心を整理して置くべし。」

―この日の日記にこう綴り、

「 なかれ三章

一、くよくよするなかれ。

一、けちけちするなかれ。

一、がつがつするなかれ。」

・・の後に、この「べし三章」を書いている。

「世界に誇れることが見つかりました。

課題の多さです。」

本田佳佑

この言葉のあと、本田はこう続けている。

「世界で一番課題多いと思います。その伸び代に(可能性を)感じてるんです。そこ、まだまだ伸びるって・・」

自業自得

自分の行いの報いを自分自身で受けるコト。

今、自分が置かれてる環境は、自分自身が招いたもの。

誰のせいでもない。

「因果応報」

しかし、誰しも、そのコトがわかっていても、自分が生まれてきた時代や国、社会情勢、親や性別など、自分では如何ともし難いと思える、いわゆる"運命"と呼ばれるものさえ、それと受け止めるコトは、至難の業であろう。

せめて、周囲や人のせいにして悪口や陰口を言ったり、八つ当たりするような、しょーもない人間にだけは、なりたくないものだが...。(ーー;)

”Next one!”

アーマッド・ジャマル(ジャズ・ピアニスト)

1930年生まれ、現在、84歳( !)で現役バリバリのジャズ界の巨匠・アーマッドは、

!)で現役バリバリのジャズ界の巨匠・アーマッドは、

「自分のアルバムで、1番好きなアルバムは?」

・・と聞かれると、必ずこう答えるそうだ・・。

卑下慢 (ひげまん)

「慢心」は、仏教の教えの中で九種類あるそうだが、要は自分が他人より優れていると思い込み、他人に対して誇りたがる心の驕りを言う。

その九種類ある「慢心」の中でも、もっともわかりやすいのが「増上慢(ぞうじょうまん)」

これは高ぶるコト、思い上がるコト、他人と比較して自分を高く評価するコト。

まだ悟りを得てない人が、そのコトに気付かず、エラそげにしているコトを「増上慢愚(ぞうじょうまんぐ)」という。

わかりにくい・・そーゆーイミでも、もっとも自分で「慢心」だと自覚しにくいのが「卑下慢」であろう。

「私なんか、とてもとても・・ 」

」

「私はダメ・・ 」

」

・・といって、自分を卑下ばかりしている・・これも「慢心」だというのだ。

「ケンキョゴーマン」(=謙虚傲慢)という言葉を聞いたコトがあるが、自分を卑下するのも、"自分"という存在が大きいがゆえ—「我」が強いからこそ・・。

"自分"など、何ほどのものでもないのだ。

よーく覚えておこう・・。

「歩くのはかまわない、でも止まってはいけない」

栗木恭一

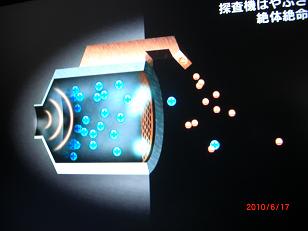

はやぶさのイオンエンジン開発に携わった宇宙工学者・國中均の恩師、栗木教授のことば。

たった60キロあまりの燃料で実に7年間、60億キロ!の旅をして来たはやぶさの感動的な帰還、そして小惑星イトカワの微粒子を持ち帰った快挙は記憶に新しい。

(カテゴリー/サイエンス:「小惑星探査機「はやぶさ」帰還」参照http://blog.goo.ne.jp/kinto1or8/e/8c82f2ce2389f63b5e501127ffe5fdee)

(カテゴリー/サイエンス:「はやぶさ快挙!小惑星イトカワの微粒子確認!!」参照http://blog.goo.ne.jp/kinto1or8/e/92c778fdb04ba17a53bebddf1769af7e)

(カテゴリー/人生覚書き:「クールな頭脳、熱いハート」参照http://blog.goo.ne.jp/kinto1or8/e/accc003befbfaad1c53659f91ebd6bb0)

燃料を燃やすエンジンではなく、マイクロ波を利用したイオンエンジンは、成功すれば、圧倒的に遠くまで行ける。

マイクロ波型イオンエンジンとは、マイクロ波を当てて原子を激しく振動させ、プラスイオンと電子とに分け、両者が電気的に引き付けあう力を利用して噴射し、推進力とする。

この力は、地上では1円玉を動かす程度の弱さであるが、無重力の宇宙空間では徐々に加速し、時速1万kmにも達するという!

はやぶさのプロジェクトリーダーである川口惇一郎は、このイオンエンジンに目をつけ、國中に白羽の矢を立てた。

それまで、電機推進などという研究は役に立たない、”穀つぶし”と周りから揶揄され、悔しい思いをしてきた國中は、二度とめぐって来ないだろうチャンスに、二つ返事で「やってみせます」と答えた。

小惑星までの長距離航行を可能にするのは、1万時間の運転に耐え得る必要がある。

最大のカベは電子を発生させる中和器の耐久力で、どうしても100時間で壊れてしまう・・。

改良のカギは、中和器に使う5つの磁石にあるコトは分かっていた。

その磁石に練り込む金属の種類や量、配置の仕方・・ひたすら、その組み合わせを考えては実験を繰り返す日々が続いた。

しかし、1年がすぎ、2年がすぎても改善しない・・。

―この研究には、出口はないのではないか・・?

次第に恐怖で眠れなくなった。

答えはないのかもしれない・・。

今、取り組んでいる方法が間違っているのかもしれない・・。

日々、不安でたまらない。

「こわくて、こわくて、しょうがない・・」

周りから実験の経過を聞かれるコトすら恐怖だった。

ある日、ついに國中は、恩師であり、イオンエンジン研究の世界的パイオニアである栗木教授を訪ね、言った。

「もう、開発をやめたいです・・ 」

」

涙ながらに語る國中に、栗木教授がそっと言ったのが、冒頭のこの言葉。

「歩くのはかまわない、でも、止まってはいけない」

―それは、未知の荒野を、決して立ち止まるコトなく歩み続けてきた恩師の、重みのある一言だった。

どんなにこわくても、

どんなにゆっくりでも、

常に足を前に出すコトだけは、やめてはいけない・・。

―それが、未知の分野に挑む者の、最も大切な姿勢・・。

國中は、いつ答えが出るともしれない磁石の組み合わせ実験に、再び挑みはじめた。

―それから1年後、「これが最後だ」と思った組み合わせで試した時、中和器の耐久時間が突然、9000時間をマーク、ついにエンジン開発の目処が立った。

ちなみに國中の好きな言葉は、「こんなこともあろうと・・」

実はこれ、『宇宙戦艦ヤマト』の技師長・真田志郎のセリフ。

はやぶさの地球帰還の際、4つのエンジンの寿命は3年という飛行予定をはるかに越え、耐久力の限界は既に過ぎていた。

最後に1つ、生き残ったエンジンも、地球到着目前で止まってしまった。

その窮地を救ったのは、國中が「こんなこともあろうと」誰にも知らせず施した細工。

イオンエンジンは、プラスイオンと電子を噴射する2つの装置が組み合わさって機能するが、生き残った装置同士を組み合わせる、クロス運転という驚きの仕掛けである!

國中はこれについて、こう語っている。

「本当はこんなもの使わないほうがいいんだけどなと思ってましたけど、まあ、最後使うことになっちゃって・・。

やれることは、人の思いつくことは全部やりましたと。

人の想像力で出来る、想像力で想定されることは、すべてに対応できるだけのことはやり尽くそうと・・。」

―これぞ、絶対にあきらめない歩みの真骨頂であろう・・。

散る桜

残る桜も 散る桜

良寛

良寛の辞世の句。

太平洋戦争の時に神風特攻隊の心情になぞらえた歌としてよく知られたそう。

今、咲き誇っている桜も、等しく散るさだめにある・・。

それは人生も同じ・・。

今年の桜ももうすぐおわり・・。

それでも桜は、また花を咲かす・・。

風の上に

ありか定めぬ 塵の身は

ゆくへも知らず なりぬべらなり

『古今和歌集』

―風に吹かれて居場所も定まらない塵のようなこの身は、どこへ行くかも分からなくなってしまった・・というイミの、『古今和歌集』に収められた”読人知らず”の歌。

天下の傾奇者・前田慶次が『前田慶次道中日記』の中にも引用し、こよなく愛したとされる歌でもある。

武人として知られる慶次であるが、漢詩や和歌など古典にも通じた高い教養と、歌会などにも顔を出し、マンガ『へうげもの』で知られる古田織部など、文化人とも交流のある”粋”な風流人であった。

所定めぬ漂泊のわが身と重ねたのであろうか・・?

しかし、実際の慶次は、歌会などを通じて親交を深めたとされる直江兼続と、その主君・上杉景勝に心酔し、仕官。

新規召し抱え浪人の集団である組外衆の筆頭として、破格の1000石を受けた。

自分が前田慶次という人物をはじめて知ったのは、『北斗の拳』でおなじみ、原哲夫のマンガ、『花の慶次』を読んで・・。

原作である隆慶一郎の小説、『一無庵風流記』も、すぐさま古本屋で探して読んだものだ。

強くて粋で、イタズラ好き・・。

あの時代、誰にこびるコトなく、傾奇者として生きたその自由な生き方は、誰しもあこがれるコトだろう。

その傾奇者が愛した歌・・。

慶次の生きた戦国時代、誰もが風に舞う塵のように、明日をも知れぬ激動の時代であった。

しかし、慶次は、決死の覚悟を胸に秘めつつ、さわやかに笑って過ごした”漢”だったのだろう・・。

自分も、そんな風に生きたいなぁー・・。(笑)