朝起きると一通の葉書が。この前受験した試験の合格通知だ。危険物の試験、合格。試験の事なんか忘れてた(笑)。

出戻ってから10ヵ月程度が過ぎ、モデラーとしての感覚が蘇ったのか、今回は割と早いペースで作業が進行しています。

工作過程が終わり、やっと塗装に入るわけですが、塗装でいつも思うのが、「模型の塗装は絵画の世界に似てるなぁ」という事です(私は学生の時少し油絵をたしなんでいました)。

つまり、その人のタッチ、作風というものがありまして・・・要するに立体の油彩画の様だ、という事が言いたいわけです、ハイ(笑)。

私は「写実派」ではなく「印象派」に分類出来るかと思います。同じ陸上の乗り物であるカーモデルやバイクのモデルと違って、AFV(アーマード・ファイティング・ヴィークル)の場合、ツルピカ仕上げは普通あり得ませんし、ある程度想像力を働かせないと仕上がり方に問題が生じます。

とにかく「仕上がった状態」をまず頭の中にイメージするのはもちろんですが、色の話で言うと、イメージに近づけるため色を加えていく、というよりも、「仕上がった状態」から逆算して色決めするというのが大事になってきます。

要するに「スケール・エフェクト」の事です。一応説明すると、模型に実物と同じ色を塗ったら、その模型の色合いは自分がイメージした「仕上がった状態」よりもはるかに「ダークな色調」になり、台無しになりますよ、という事です。

能書きはこの位にして・・・・

基本色には上記のスケール・エフェクトを考慮し、ホワイトあるいはダークイエローを20~30%添加し、さらに塗膜表面のざらつきを意図的に抑え、デカールの貼り付きを良くするため、クリアーを10~15%添加します。クリアーは入れるとテカテカしますが、最終的にはウェザリングその他で徐々にマットになるので、基本塗装の段階でテカりを気にする必要はありません。

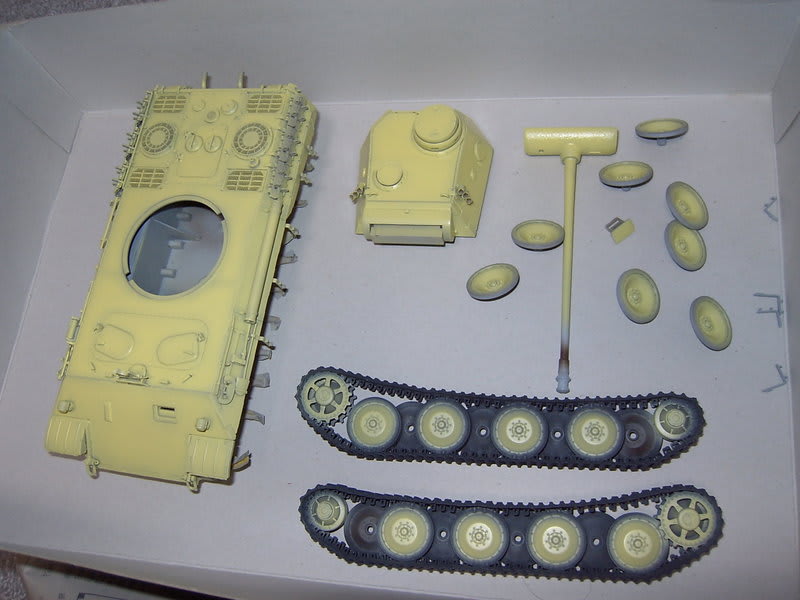

サフ吹き完了。元の整形色が似たような色なので判りずらいですが。パテ塗りした部分の「色吸い」もサフでカバー出来ます。

サフ吹き完了。元の整形色が似たような色なので判りずらいですが。パテ塗りした部分の「色吸い」もサフでカバー出来ます。

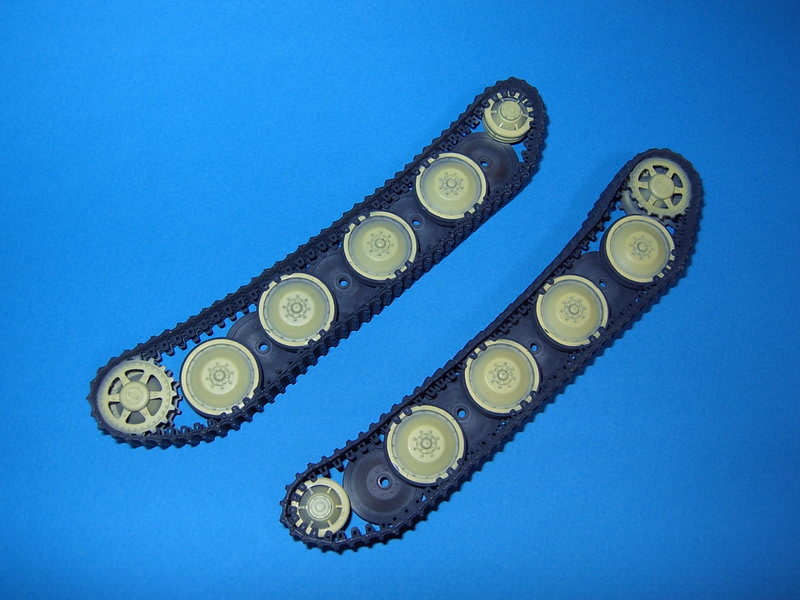

キャタ/転輪リム部のみグレー系で別に塗装します。この時乾燥させようとドライヤーを使うとグニャグニャになるので注意。

キャタ/転輪リム部のみグレー系で別に塗装します。この時乾燥させようとドライヤーを使うとグニャグニャになるので注意。

今回は全体ではなく塗り残しの恐れのある部分のみ、マホガニーを吹きつけます。

今回は全体ではなく塗り残しの恐れのある部分のみ、マホガニーを吹きつけます。

1回目の基本塗装が終了。この後、もう少しホワイトを多めにした色でもう一度塗装します。

1回目の基本塗装が終了。この後、もう少しホワイトを多めにした色でもう一度塗装します。

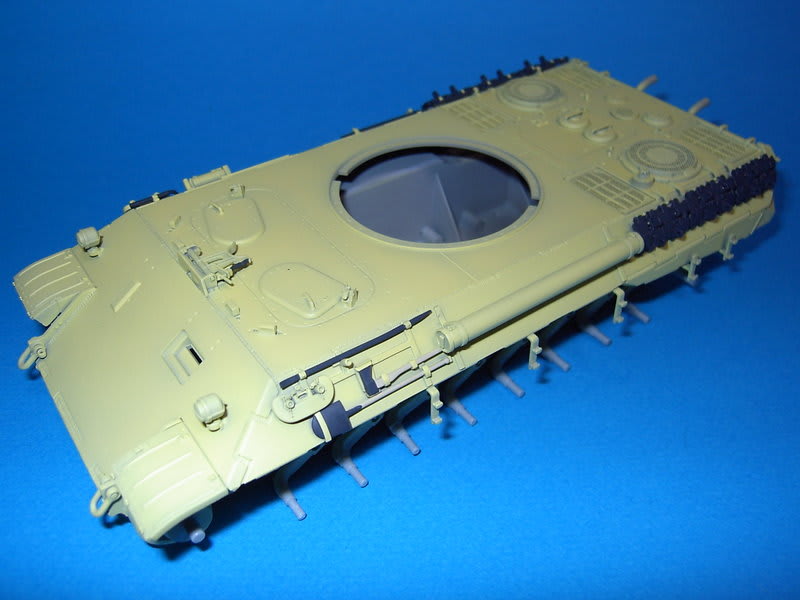

2回目の基本塗装が終わり、パーツを組みつけた状態。ダークイエロー単色にするか迷彩にするか迷ってます。この基本塗装は、アクリルのホワイトとイエローの混色。「レモン色」みたいな。

2回目の基本塗装が終わり、パーツを組みつけた状態。ダークイエロー単色にするか迷彩にするか迷ってます。この基本塗装は、アクリルのホワイトとイエローの混色。「レモン色」みたいな。

やはりキャタピラを別個にして塗装するのは楽です。この後、筆とエアブラシを使い、足回り関係のタッチアップを行っていきます。

やはりキャタピラを別個にして塗装するのは楽です。この後、筆とエアブラシを使い、足回り関係のタッチアップを行っていきます。

真ん中の2枚重ねの転輪リム、転輪、センターガイドのタッチアップが終わった状態。

真ん中の2枚重ねの転輪リム、転輪、センターガイドのタッチアップが終わった状態。

一番外側の転輪ゴム部もタッチアップ。ちょっとしたはみ出しでも完璧になるまでタッチアップ。

一番外側の転輪ゴム部もタッチアップ。ちょっとしたはみ出しでも完璧になるまでタッチアップ。

予備キャタピラ、OVM等も塗装。シャックルは車体色とします。

予備キャタピラ、OVM等も塗装。シャックルは車体色とします。

はみ出したらタッチアップを繰り返します。しつこいくらいにやりましょう。

はみ出したらタッチアップを繰り返します。しつこいくらいにやりましょう。

未だサイドスカートには手を付けていませんが、複雑な調色を行わなかったので、後から楽なはず。

遊びで35(t)と並べてみます。次はウォッシング、ピッチングという果てしのない工程が待っています。

遊びで35(t)と並べてみます。次はウォッシング、ピッチングという果てしのない工程が待っています。

大体の基本塗装が終わりましたが、本当に単色で良かったのかな・・・との思いも。単色が実は一番誤魔化しのきかない塗装術なんだけどさ・・・

大体の基本塗装が終わりましたが、本当に単色で良かったのかな・・・との思いも。単色が実は一番誤魔化しのきかない塗装術なんだけどさ・・・