プーマ装甲歩兵戦闘車の制作です.

今のペースだと、年に2つしか模型の完成品が出来ない、という状況なので、なるべく時間を作って制作をすすめています.

作りたいものはたくさんあるんですが、急いても仕様がない趣味の世界なので、時間がかかっても納得するものを作ろうと思っています.

さて、独レベルのキットのクオリティなんですが、予想通り時代遅れな出来です.

モールドは甘い、パーツの合いは悪い、エッチングパーツが無い、切り出しゲートがとんでもない所にある、等、キットの出来ではなく、典型的な塗装/仕上げで魂を入れるタイプのキット、という感じです.

まず30mm砲の部品ですが、猛烈なヒケがある上、パーツを左右合体させたら、中の砲身が塗れない、というシロモノです.

あまりに接着面がガタガタだと、パテ盛りしてもパテが乾燥後、その部分が割れてくるので、合わせ目は瞬間接着剤で埋めるように塗ります.

このパテの跡を見れば、どれくらいクオリティの低い整形か、判ってもらえると思います.

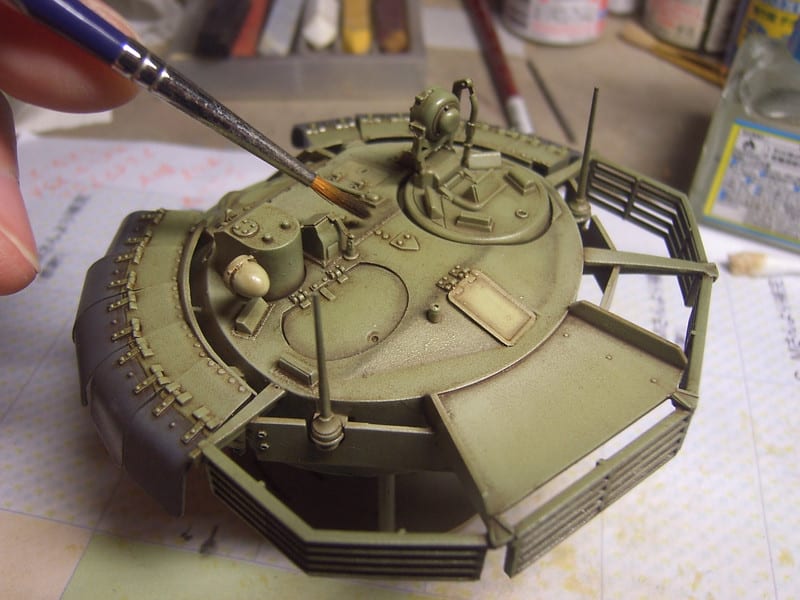

側面部分。砲塔のディティールももっさりしています.

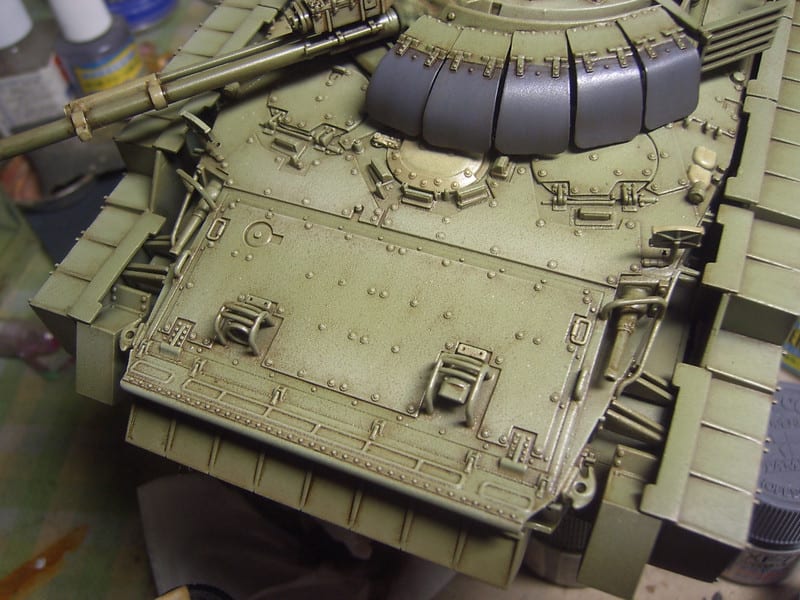

砲身カバー下部です。ヒドいヒケ。

品質管理なんかやってないんでしょうね。

泥除けは、このキットに付属する塗装・接着可能?な履帯と同じ、ゴムのような素材で出来ている.

1個あたり4つの切り出しゲートのある転輪.

でも避けて通れませんので、ゲート跡をパテ埋め.一輪につき4か所)

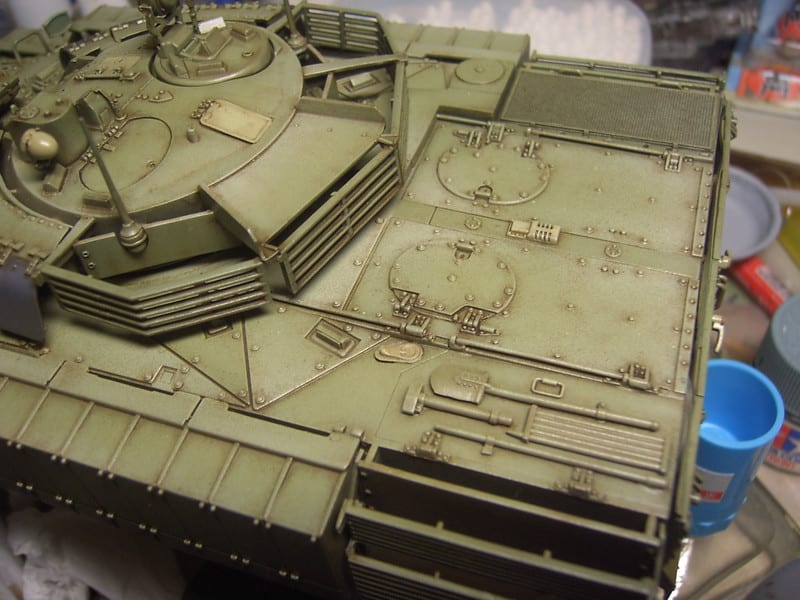

全体の仮組はこんな感じですが、パーツの段差・ヒケの多さにパテを多用せざるを得ません.

まーしかし地味だなこれは.

後部上面ハッチ?付近の手すりのようなもの.

こんなパーツにもヒケやゲート跡が.....

また、車体のあちこちにペリスコープがあるのですが、ペリスコープ用の透明パーツなどは一切無し!モールドすら無し!!

手すりを差し込むダボ穴の出来もテキトー.

ピンバイスが必需品です.

簡易インジェクションキットとして売れば、クオリティ的にそこそこなんでしょうが.

まぁ、こんな感じで組み立てのほとんどは終わりました.

あとは表面のべたつき(離型剤)をマジックリンで洗い流す仕事があり、塗装に移行するのは其の後になります.

まぁ、予想通りの展開なので、塗装で命を吹き込むとしますか.

※2024/04/30追記

このプーマの制作途上で、プラモデルの世界から完全に足を洗っています。地元への帰任が決まった事がキッカケです。

その他理由は様々ありますが、まずこの記事をUPしている単身赴任の間、私のメインの暇潰しはインターネットの閲覧、youtubeの視聴、スマホ、SNSへと移ってしまった事が一番大きいです。

地元に帰ってきた後もその生活習慣は抜けず、持ち帰ってきた新品のプラモデルも、10年以上段ボール箱から出してもいない有様。

塗料なども当然、もう使い物にならなくなっているでしょう。

スケール・モデルの場合、海外のネット等を見れば実物の写真等で細部まで考証が可能になりました。

ただ、ただ... もう模型にのめり込むだけの気力を失ったというか、生活環境も自分を取り巻く世界もめまぐるしく変わっていきますし、模型に取り組むだけの時間的・精神的余裕が持てない状況に陥り、そのままになってしまった、というのが実情です。

しかし全く興味を失ってしまった訳でもなく、オークション等で掘り出し物が見付かったりすると落札などはしています。

ただそれらは、もう金型が残っていない様な、あるいは絶対に再販が望めない様な昭和時代の「イロモノ」のモノが多いです。

子供の頃、欲しくても買えなかった・あるいは懐かしさと共に童心に還れるノスタルジックなプラモデル。

つまり「骨董品」としての価値があるものです。

私が現役で戦車模型を作っていた頃は、高いものでも¥6,000前後だったと記憶しているのですが、最近は1/35で¥15,000~¥20,000前後が普通なんですね。

この10年の間の価格の高騰には本当に驚いています。

私は、映画「2001年宇宙の旅」が好きなのですが、それらの模型もこの間色々と発売されました。でも価格が凄く高い。

もし、模型作りを再開したくても、今は3交代勤務なので出来るだけ疲労を取りたい。もう若くないので。

という事で今は模型を作っていませんが、過去にもこういったブランクはありましたし、今後どうなるか分かりませんが、機会があれば復活するかもしれません。