八成水路をさかのぼっての最後で、八成小学校まできました。同校の創立は昭和30年(1955年)、水路の先端にあたる農地を造成して開校しました。なお、八成は「新編武蔵風土記稿」に「東の方上鷺ノ宮の界を云」と書かれた下井草村の小名ですが、地名由来に関しては「杉並風土記」(昭和52年 森泰樹)に、千川上水の八成橋とかかわる伝承が収録されています。観泉寺住職が経典から八成(はっせい)橋と命名、住民は「はちなり」と読み、いつしか地名になったというものです。明治に入り井荻村(のち井荻町)大字下井草の小字となり、昭和7年の杉並区制定に際し八成町に引き継がれましたが、現行の住居表示には採用されませんでした。

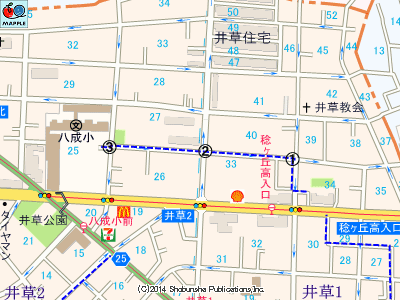

- ・ 昭文社の地図ソフト"Super Mapple Digital"で作成、縮尺は1/6000です。青点線が実地調査及び当時の地図、空中写真などで確認できる水路跡で、そのポイントを地図に記入した番号順にウォーク&ウォッチしてみました。(一部推定によっているところもあります。)

- 1. 通りの左手の幅が変わったところで左折、その先の通りの右手が水路を含んでいます。

- 2. 農地の残る区画を西に向います。なお、右写真で交差する通りが区制制定時の正保町と八成町の境でした。

- 3. 八成小学校のキャンパスに突き当たったところで終了です。

|