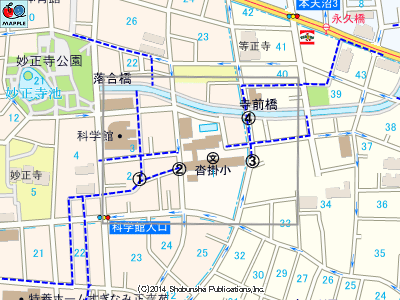

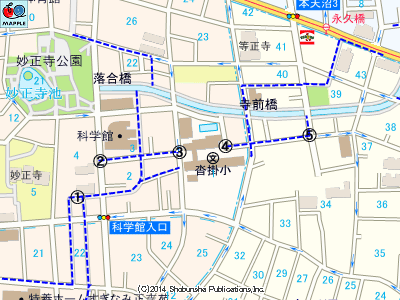

左岸の用水の続きで、旧早稲田通りを越えた先です。そのまま道なりに向井橋に向かう水路と、途中左折、右折のクランクで、その北側を並行する水路がありました。後者にはさらに左折、右折でその北側に分岐する水路もあり、妙正寺川本流が左カーブ、右カーブで北側にシフトするのに応じた流路となっています。

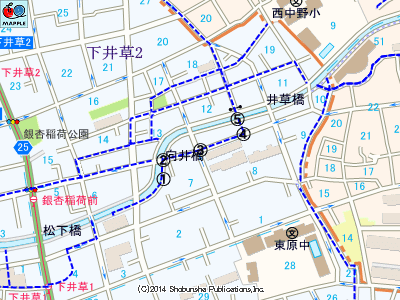

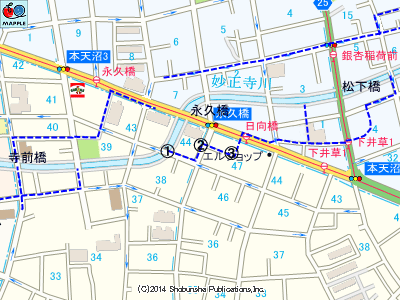

- ・ 昭文社の地図ソフト"Super Mapple Digital"で作成、縮尺は1/6000です。青点線が実地調査及び当時の地図、空中写真などで確認できる水路跡で、そのポイントを地図に記入した番号順にウォーク&ウォッチしてみました。(一部推定によっているところもあります。)

- 1. ここで道幅が変わり、左折先の道路右手もワンブロックだけ幅広になっています。

- 2. 道路の状況からは分かりませんが、「区画整理後路線図」を見ると、直進して向井橋を目指す水路も描かれています。

- 3. 1.に戻り左折する幅広道路を北に向かうと、道幅が狭くなった右手に路地が見えます。

- 4. ワンブロックで左手にやはり幅広道路がありますが、とりあえず正面の車止め路地を直進します。

- 5. 本流に戻ります。向井橋からの→ 写真で、妙正寺川が右カーブするところです。また、右写真のように分岐して北に向かう一流もありました。