感動との出会いをもとめて・・、白いあごひげおじさん(もう、完全なじじいだな・・)の四国遍路の写真日記です・・

枯雑草の巡礼日記

四国遍路の旅記録 平成27年冬

弥谷寺から丸亀までの小さな遍路

平成27年の12月、ある機会があって、弥谷寺から丸亀まで1日の旅をしました。そのことを書き留めておきましょう。

実はその年の夏、ちょっと大仰に言えば「道標研究会」というのがあって、地元の遍路研究者Mさんに曼荼羅寺周辺の遍路道標などを車で案内していただきました。その折の知見(知り得たこと)など、後追いしてみようという気持ちもあったのです。

この区間、私の日記にももう何度も登場していますので、できるだけ重複を避けたランダムな記述となります。お赦しください。

長い階段を上って、朝の弥谷寺にお参り。俳句茶屋の前を下ります。誰かおられるかな・・と覗いてみましたが無人でした。

茶屋の横に、海岸寺への道を案内する石の道標があることに初めて気付きました。道筋は黒戸山の裾を迂回するルートでしょうか。通行できるかどうかもわかりませんが・・

山門の石段口に、茂兵衛標石(100度目、明治21年)「左本堂 四丁打戻り/善通寺・金毘羅みち」。 弥谷寺を下る

弥谷寺を下る

石段口の茂兵衛標石 曼荼羅寺への道

曼荼羅寺への道

弥谷寺から72番曼荼羅寺への道、これまで三度は天霧峠を下って海岸寺を経由していますから、直接行くのは9年ぶりのこと。

緩やかな上り下りの地道。所々に石仏にも出会える気持ちのよい道です。

この道、最近の国土地理院地形図には「讃岐遍路道(曼荼羅寺道)と標記されています。「遍路道」という標記が国土地理院の地図に現れたのは、徳島のいわや道、大龍寺道、鶴林寺道などとともに最初のことではないでしょうか。

山麓の小さな池を廻って地道は舗装道に変わり、高松自動車道を潜ります。その手前に「へんろみち」、東京の遍路の名を刻んだ大きな標石があります。

上池の畔を通って、吉原大池の見渡せる高台、大きな地蔵尊像があります。(台石を合わせると5m近い。)脇の石燈籠には、享和元年の刻字も見えます。当時の溜池の工事は大変な難工事であったと伝えられます。犠牲者を弔う地蔵であるかもしれません。(もともと弥谷寺に納めるはずが、大き過ぎてここに・・という話も) この菩薩がここに置かれた意味については、3巡目第8回その3に極めて興味ある説を紹介しました。

上池と大池の間の堤には、大坂の西国観音講が納めたと思える両手指しの標石があります。 大池の畔の大地蔵

大池の畔の大地蔵 上池と堤の標石

上池と堤の標石

西碑殿の公民館の近く、地蔵と並んだ茂兵衛157度目(明治30年)の標石。旧道はその先で左に折れ、大池の畔を通っていたようです。

池に向って打球するゴルフ練習場の打席にすぐ後ろに茂兵衛標石「弥谷寺道」(88度目、明治19年)が残されています。そこからもう池畔のお堂が覗えます。

西碑殿の地蔵と茂兵衛標石 ゴルフ練習場傍の茂兵衛標石

ゴルフ練習場傍の茂兵衛標石

旧道はそのまま池に沿って七仏薬師に至っていたようです。

吉原大池の築堤は難工事で、村の庄屋が乳母を人柱にしたと伝えられることから別名「乳母ヶ池」とも呼ばれ、七仏薬師は女の乳がよく出る霊験があると言われます。

堂前に「弘法大師御作七仏薬師」(安永8年(1779)と刻される)の碑。少し離れて、地蔵尊像、古験松(こげんのまつ)の碑、西行法師の歌碑が並びます。

地蔵尊は一般には左手に宝珠、右手の掌をこちらに向けて下に垂らす与願印を結ぶ仏が多いようですが、この像の手の平はやや不自然なほどに長く、やや上に向けて伸ばす特殊な印相。何か謂れがあるのでしょうか。

地蔵の右手に西行の歌、「月見よといもの子ども能寝入りしを おこしに来たが何か苦しき」。

西行はこの近くに庵を結んでいましたが、月の美しい夜、芋を盗掘したと百姓に疑われこの歌を詠んだと伝わります。この話、武田明(以前の日記で「イヤダニマイリ」の伝承でも紹介しましたね。多度津の民族学者。)の「巡礼と遍路」にも記されていて、やはり「何かわけのわからぬ歌だ・・」と添えられています。

歌碑の裏を見ると「此方 へんろ道 こんひら道」刻まれています。道標の裏にあとから歌を刻んだものか・・

七仏薬師、地蔵、西行歌碑 三井の江の茂兵衛標石

三井の江の茂兵衛標石

国道に出て、三井の江バス停の近く小さな橋の傍、茂兵衛標石「左 弥谷寺」。下半道に埋まった上、隣の松の木が繁り掻き分けないと見られません。

県道48号から旧道に右折する所に、「釈宗眠」と彫られた茂兵衛標石(173度目、明治32年)、茂兵衛標石には珍しく地蔵が刻されています。少し行くと草陰に「左水くき道」と刻まれた古い道標。ここから西行庵のある「みずくきの丘」への旧道は、現在の道より東寄りの川に沿った道であったようです。

直進、池堤の二つの茂兵衛標石(153度目、明治30年)(133度目、明治26年)を見てやがて曼荼羅寺の門前です。

旧道入口の茂兵衛標石

72番札所曼荼羅寺には、嘗て、弘法大師手植えと伝わる銘木「不老松」(一説に西行手植えとも)があったそうです。現在は枯れて代わりに笠松大師の像が置かれています。また「笠懸桜」と題した碑があり西行の歌が添えられています。

「笠はありその身はいかになりぬらん あはれはかなきあめがしたかな」

曼荼羅寺境内、周辺の標石については、三巡目、四巡目の日記にけっこう書きました。重複は避けましょう。ただ、境内にあった徳右衛門標石改刻の茂兵衛標石、Mさんにご案内いただいた27年8月には立てられていました。「すぐ甲山寺」と直載に。 立てられた徳右衛門改刻標石

立てられた徳右衛門改刻標石

出釈迦寺への道。以前(三巡目、H23.10,4)に見付けられなかった茂兵衛標石(140度目、明治28年)「鶴多ちし あとへ往天徒(ゆきてつ)む若菜可那 吉備津多嶋」の添え句付は、出釈迦寺現参道の一つ東側の通り(旧坂口屋の敷地で現在は墓地)の角にあることが判明しました。これもMさんにお教えいただいたこと。

ただ、盛土の土留めの一部として使われ、添え句も確認できません。残念なことです。 旧坂口屋前の茂兵衛標石

旧坂口屋前の茂兵衛標石

(添句は右側面)

出釈迦寺では、植栽を運んでおられた僧衣の女性(ご住職でしょう)から会釈とお言葉を戴きました。

そのため・・という訳でもありませんが、その他のこと、奥の院捨身ヶ嶽禅定のこと、すべて忘れ、いや省略いたします。甲山寺への道のこと、甲山寺のこと、善通寺周辺のことも併せて・・

落ち穂拾い。そうは言っても、これまでの日記に書かなかったこと、忘れたことほんの少し書いておきましょう。

74番札所甲山寺の背後は甲山(かぶとやま)という小山で、南北朝時代細川氏に随った香川氏の家臣朝比奈氏の城があったと言われます。その後、西国三十三観音の写し霊場も置かれており、甲山寺本堂の左手から山道を上って回遊することができます。ただし、行く人は少ないらしく、かなり荒れた道ではありますがね・・ 甲山寺

甲山寺

善通寺に近づき、仙遊寺。お堂の建替え工事中で平地の仮屋に石の大地蔵と稚児大師が置かれています。昔の寺の姿を想うと驚き・・

その近くの犬塚。高さ2.5mの角礫凝灰岩の笠塔婆で風化が進み、刻字は判読不能。空海に纏わる義犬伝説を伝えるようです。

善通寺の周囲は、それまであれほど多く見られた茂兵衛標石がぱったりと見られなくなります。不思議に思っておりましたら、市役所近くの郷土資料館前に3基の茂兵衛標石が集められているのでした。(これも夏にMさんの案内で知ったこと。)いずれも立派な大標石ですが、遍路道に置かれない茂兵衛さんはやはり寂しそう・・

実は善通寺では前日、私はある講習を受けていました。自利利他の講話を聞き、御宝号と般若心経を唱えていると、隣の席の人が何か絵を描いていることに気が付きました。座標軸を書き、その第1象限に加速的に増加する曲線、第3象限に加速的に下降する曲線・・(こういうの三次関数というのでしたっけ・・そして彼が描く図形の場は、きっと色、受、想、行、識の五蘊・・)いや、いや、それは誕生仏の手の形、あるいは蔵王権現の手足の形、そうであったかもしれません。しかし、私は・・

そうだ! この図形に沿って無限の右上に進まぬよう、また無限の左下に進まぬよう、歯止めをかけることこそ、我々の為すべきことではないか・・それが滅亡に向って進む我々の世界の進行を遅らせる方法ではないか・・そんなどうしようもなく、かつおおそれたことを妄想しておりました。あーあ・・

善通寺から76番札所金倉寺へ行く道。誰が定めたのか知りませんが、協力会地図に示されるルートは、古くからの道なのでしょうが、遍路の歩き道としては必ずしも良い道とは言えないのではないかと私は思います。

第一に交通量がけっこう多い車道(信号もない)を数度横断しなくてはなりません。それから、古い道標を殆ど見ることがありません。私が唯一出会った道しるべは、「左古んひら 右ぜんつうじ」と刻まれた石燈籠。それも傾き見捨てられたような姿で。 金倉寺への遍路道の石燈籠

金倉寺への遍路道の石燈籠

金倉寺への道、私の好みから言えば、「平成27年春 その3」の日記で紹介した石神神社付近を通る道のほうに軍配を挙げます。

金倉寺での出来事は省略。(この夏の道標研究会金倉寺場所では、いろんなことがあり、いろんな人に会いましたねー・・R丸さん。)

お参りのあと駐車場に行くと、若い遍路がベンチに座って、「次の札所まで・・」と書いた厚紙をかざしています。

「どうしたの・・」と尋ねると「足を痛めて殆ど歩けない。車で参拝している人に乗せてもらおうと・・」 「この辺は電車も通っているよ・・無理しないで利用したら・・」と言うと「電車やバスは絶対乗らない・・」と拘りを主張します。

この時期、車遍路はなかなかやってきません。次の札所に向って、紛らわしに途中の道標の話を皮切りに、取り留めも無いよもやまの話をしてゆっくりした同行二人にお付き合い。でも途中で「先に行ってください・・」と座り込む。

金倉寺、手前は茂兵衛標石(121度目、明治24年) 添句「真如乃月 かゝや久や 法の道 冷善」 道隆寺への道の道標

道隆寺への道の道標

「すぐへんろみち 是ヨリ札所迄五丁」であろうか。隣の地蔵台座にも「遍んろ道」と。

77番札所道隆寺の納経所で、後からくる若い遍路のことをお願いしておきました。乗せてもらえる車遍路が見つかったでしょうかね・・

それから、私は丸亀の街まで歩きました。

これまで石垣の上に丸亀城の天守を仰いで通ったことはありましたが、城内に入るのは初めて。そんな時間が持てました。

天守は江戸の初期、1660年京極高知の時に完成。四国で最も古く、日本一小さい現存天守と言われます。内部に入れば、小規模であることが、その木組みのダイナミックさや美しさを際立させているように感じます。それより何より、この城は「石の城」とも呼ばれます。その石垣の見事さには感銘を受けます。それから、三の丸の高みから一望できる讃岐冨士(飯野山)、善通寺の五岳山、金毘羅の象頭山などの眺めも。

遍路の途中に城見物は・・と敬遠する方もおられるかもしれません。しかし、歴史を築いてきた多くの人々の汗の結晶を見る思いもするものです。時間に余裕があれば立ち寄られることをお勧めします。 丸亀城遠景

丸亀城遠景 石垣と天守

石垣と天守 天守

天守 天守

天守 天守内部

天守内部 天守内部

天守内部 天守内部

天守内部 石垣

石垣

曼荼羅寺付近の地図を載せておきます。

(12月10日)

四国遍路の旅記録 平成27年夏

私の遍路はこれまで春か秋に限られていました。それが突然、ある理由により、梅雨の真中、夏の四国を歩くことになったのです。ほんの短い遍路ですが・・

その一部を日記に残しておきましょうか。

かも道、いわや道、平等寺道を歩く

公認先達歩き遍路の会、地元のへんろ道の会などの方々が、阿南市や加茂町などの協力を得て、太龍寺前後の古くからの遍路道、「かも道」 「いわや道」 「平等寺道」の修復を行い通行が可能となりました。その多くのご努力に対し感謝の合掌をして通行させていただきました。

梅雨の最中、湿分100%に近い空気が満ちていました。若干の危険が残る、いわや道や平等寺道の雨中での通行は避けた方がよいでしょう。実際、道中4度、石に滑ってこけました。(内一度は太龍寺本堂前の石段でですが・・) 細心の注意をもって足を運んだためか、事故には至りませんでした。お赦しください。

四国遍路をする人、遍路に係わる人の間では、すでによく知られたことだと思いますが、真念の「四国遍路道指南」の20番鶴林寺の項に

「・・これより大竜寺まで一里半、道ハちかミちなり。大師御行脚のすちハ加茂村、其ほど二里、旧跡も有。・・」と記されています。前段の「ちかミち」は那賀川を渡り若杉谷を上る現在の遍路道でもある太龍寺道。そして後段が「かも道」を指しています。

寛永18年(1641)の阿波国絵図にも加茂村から太龍寺に通ずる赤線(いわゆる赤道)が表記されています。

かも道の登り口は、一宿寺の境内に隣接しています。

一宿寺の場所は空海の修行の地と伝わりますが、嘉保年間(1094)京都東寺の僧長範が太龍寺再興のため宿したことから寺名がついたとされます。また、この地の「加茂」 「醍醐」という地名は京から来た多くの大工等が住んだことに拠るとも。(阿波歴史体感ネットワーク「阿波の遍路道」パンフレットより)

以前の日、鶴林寺表参道、鶴峠付近より見た、かも道尾根の写真を載せておきましょう。

かも道遠望(那賀川に架る橋の先の集落から右の尾根を上る)

一宿寺にお参り。新しい本堂では、ご住職(?)が御婦人方と談話中でした。

寺のある高台より加茂の町を見渡すと、多くの民家は山際の高所に置かれていることが見てとれます。低地の田地の中、加茂谷中学校の鉄筋コンクリート4階建ての白い姿がポツンと。那賀川は普段でも水量の多い大河。台風等の大雨では上流のダムも放流され、冠水の被害が繰り返されたようです。(この7月17日の台風で、水の中に孤立した加茂谷中学校の姿が、全国TVの画面に映し出されましたね。)

千年を越える間、加茂谷の人々は川と戦い、折りあって生活してきたのであろうことを思います。

丁石が県史跡に指定されたことを案内する大きな看板の急坂が、かも道の入口です。

看板の足元にその最初四十一丁石。太龍寺まで14基が並びます。

強い降りではないものの、辺りを包み込むねっとりとした雨。

急坂の道の周囲は見事な竹林。「青の道」と呼ばれるとか。

竹を背に三十五丁石が左手に。その先、三十三丁石、三十二丁石と続きます。この尖頭方柱形式(五輪卒塔婆の簡略形)と呼ばれる丁石は、深く刻まれた丁数表示の以前に刻まれていた別の文字が石の面に残っています。それは丁石の正面または側面。

「貞治四年正月十三日 願主浄繁」(35丁石正面)など。

貞治(じょうじ)は南北朝時代の北朝の年号。貞治4年は1365年に当ります。太龍寺またはこの地方が、当時北朝の影響下にあったことを示すものと言われます。

この形式の丁石はかも道と鶴林寺道にしか見られず、貞治の年号は四国の標石で見られる最も古い年代なのです。

(参考に別日撮った鶴林寺道の丁石の写真も載せておきましょう。)

なお、三十二丁石には丁数の他その右側面に深く「右かも」と彫られています。

また、これらの石材は六甲山系で採られた御影石であることが確認されています。 かも道の登り口

かも道の登り口 青の道へ

青の道へ 竹林の前の三十五丁石

竹林の前の三十五丁石 三十三丁石

三十三丁石 三十二丁石付近

三十二丁石付近 三十二丁石

三十二丁石 (参考)鶴林寺道の十丁石

(参考)鶴林寺道の十丁石

三十八丁石の付近から廿一丁石にかけて、多くの石室が見られます。(崩れたものを含め22基が確認されているそうです。)石室には嘗て西国三十三観音の写し仏が祀られていたと。 38丁石付近の石室

38丁石付近の石室

廿八丁の手前に大師像があります。「文化乙丑十一月廿一日 小延村智海」(文化二年は1805)とあります。右側面に「これより つるへと とびなされし おあと」と大師がここから鶴林寺へ飛んでいったという伝承が刻まれています。 大師像

大師像

道の左の崖下は、近年まで操業していたという大理石の採掘場。

この辺りより道は緩やかな尾根を辿ります。道の上は石灰石が散乱する・・白の道。

青の道から白の道。そして秋には落葉広葉樹が染まる赤の道となるそうです。その美しさが想像できる今は青々とした樹相です。

倒れかかる石を大師が拳で支えたと伝説される「こぶし石」。少しづつ動いて山頂に到達すると、世界は泥海に沈んでしまう・・という壮大な説話を伝える(加茂谷村史)「ねじり石」。

石灰石の道(白の道) 廿八丁石付近

廿八丁石付近 こぶし石

こぶし石 ねじり石

ねじり石

廿六丁石、廿三丁石・・十六丁石まで。この辺りは杉林の道。 廿六丁石付近

廿六丁石付近 廿三丁石付近

廿三丁石付近 十六丁石付近

十六丁石付近 七丁石付近

七丁石付近

七丁石を過ぎると、若杉谷に沿って上ってくる太龍寺道との合流点。

古い丁石と同形式の石を用いた道標があります。「左くわく里んじ/右たい里うじ/右かも道 富岡道」(富岡道とは、加茂から大野、宝田を経て富岡に至る道筋でしょうか。)

ここから太龍寺の山門前の三丁石まで300mの急坂のコンクリート道。(加茂から太龍寺までの道で最も厳しく感じたのは、実はこの道でした。)

太龍寺道との合流点 合流点の道標

合流点の道標 太龍寺山門

太龍寺山門 太龍寺山門

太龍寺山門

太龍寺本堂前の紫陽花

太龍寺本堂

雨雲に霞む太龍寺山門。本堂前の紫陽花が美しい。

ここからロープウエイ駅の前を通り「南の舎心」へ。ここもまた実に厳しいコンクリート道の上り。沿道に並ぶ石仏の足元に縋ります。

大師の後姿。岩場を鎖で少し上れば大師像の前に出られます。でも、今日は雨、後ろ姿を眺めるだけにしておきます。

太龍寺の山号にもなっているこの「舎心」という語。少し書いておきましょう。

寂本の「四国遍礼霊場記」には、「・・舎の字は凝(そむ)るの心にて此所絶境なるが故に人心をとどむるにより、かく名づくといへり。遊方記等捨身と書。大師御童稚の時善通寺の捨身と同事に書、非なり。・・」とあります。

ところが、五来重は縁起(阿波国太龍寺縁起)に、空海が捨身(一生の身命を捨て命を仏に捧げる)の修行をしたことが書かれているといいます。そしてその修行の場所は「龍の窟」であると。

戦後、龍の窟は潰されてしまい、捨身山は舎心山(心を休める山)ということになったと、不思議な説明をしています。

現在、寺自身も舎心は捨身の意であると説いています。(霊場会ホームベージ等)

太龍寺の山号でもあり、南北の霊場でもある「舎心」は、かく様々に解されてきたのですね。その事自体稀なことに思えます。

存在していた頃の龍の窟を含む岩屋(窟)については、澄禅の詳細な記述があり、以前の日記(三巡目 平成24年春その2)にも紹介しましたが、「名所図会」にも次のように記されます。

「此所(南舎心)より三拾丁下り庵、此所より窟禅定手引出ル。是より二丁下り三重霊窟、第三世炊事窟、都面三窟、口壱構にして内にてわかる。・・」

もう一つ、太龍寺には「ふだらく(補陀落)山」と呼ばれる場所があり、古い標石にもよく出てきます。ふだらく山とはどの山なのでしょうか。

太龍寺の本堂の裏山(標高600m)は「弥山」と呼ばれます。その南800mほどにある大竜寺山(標高618m)が、ふだらく山であったと一般には見做されているようです。

実際、大竜寺山の頂上には建物の基盤が残っており、これが観音堂跡だと言われます。

ふだらく山からは海が見えるはず・・ 現在の山頂から海を見ることは困難のようですが。大竜寺山のほぼ真南に薬王寺があり、そこには日和佐の海がある。このことは五来重が指摘することです。しかし、太龍寺のふだらくの海は、もっと近く、東方の椿泊、橘浦の沖の紀伊水道ではないか、とも思えるのです。

さて、いわや道、平等寺道に向います。

少し戻りますが、太龍寺本堂前の石段横に「是より平等寺へ二里 鶴林寺へ一里半」の徳右衛門標石。更にロープウエイ駅を出た所に、寛政9年の「是より平等寺へ二里」の道標があります。これらは、いわや道、龍の窟を経由して平等寺への里程を示していると思われます。

南の舎心を後にして、右にふだらく峠を経て中山の持福寺への道(あるいは、遍路道ではないが、ロープウエイ山麓駅付近の北地へ下る道)を分けると、いわや道に入ります。

すぐに7、8、9丁の丁石地蔵。その先に笠を被った立派な道標。「右ふだらく山 ほんだうへすぐ道」でしょうか。左側面に「元文二丁巴三月吉日 願主・・」(1737)

この道は尾根の下50~100mの斜面をトラバースする道。尾根に近いためか、道型はよく残されています。所々路肩が流されて痩せた個所、岩を越える段差の大きい個所、ロープを渡したりした対処、道整備者のご苦労が覗えます。

11丁から25丁の丁石地蔵は欠けることなく続いているように思えました。見事です。

雨中、足を滑らせないよう、また滑っても大事ないよう細心の注意で歩きます。

いわや道7丁石付近 12丁付近の道標

12丁付近の道標 道標

道標

14丁石付近

14丁石付近 19丁石付近

19丁石付近

いわや道から平等寺道が分岐する地点。

いわや道はここから左に下り、龍の窟に向っていました。

分岐には二十六丁、廿六丁の二基の地蔵丁石、地蔵道標「左いわや道 右遍んろ道」、それに角柱の手指し道標「ひだり窟や へんろみち」の四つの石造物が並びます。

左のいわや道は、石灰石の採堀場の崖(そこには29丁地蔵が残されているようです。)まで、行って行けないことはないようですが、杉の伐採木が道を塞ぎ行く気をおこさせません。今日は雨、もちろん行く気はありませんが・・

平等寺道に入った直ぐの所に遍路墓があります。文政十三寅年 大坂北久宝町 千田屋○○(現 大阪市中央区)。あるいは、いわや道からここに移されたものかもしれません。 平等寺道の分岐

平等寺道の分岐 遍路墓

遍路墓

ここから阿瀬比集落の近くの「三十九丁地蔵丁石」(山口村大五良母)まで、平等寺道で石造物は見ることはできませんでした。(この地蔵丁石も比較的新しいものに思えました。)

前記のいわや道26丁の分岐で平等寺道を指す表記は全く見られないことにも思い当たると、この平等寺道はいわや道のような古くからの遍路道ではなかったと思われます。

このことは、道の造り方そのものが明らかに異なることからも頷けることだと思います。特に、北に谷を見る道から、南に谷を見る道に変わり尾根を下る個所は急な坂道が続きます。道整備の方が木の階段を造られた苦労が察っせられる箇所でもあります。

下る方はまだしも、逆打ちでこの道を上ることを考えると弱足の私は怯みます。

平等寺道の急坂部分 39丁地蔵

39丁地蔵

阿瀬比の集落に入り薬師堂(専念庵)の前、徳右衛門標石様式の道標「是より平等寺へ一里」を見ます。この道標は平等寺道のものというより、いわや道のものと見做すべきなのだと思えます。(「いわや」から平等寺に向かう古い道は今の県道ではなく、このお堂の前を通っていたと想像します。)

(追記)この標石、HP「空海の里」の松永さんにより徳右衛門標石と確認されていたようです。新たな徳右衛門標石の発見です。

堂の裏には、大日如来(金剛界)を中央に石室、浮き彫りの仏像碑(下部に二猿、二鶏が配されているところから青面金剛と思われ、庚申塔の一形式でしょうか・・)それらの像の立派さに目を見はらされます。 阿瀬比の専念庵薬師堂

阿瀬比の専念庵薬師堂 薬師堂前の道標

薬師堂前の道標 堂裏の仏像群

堂裏の仏像群

ここから道の駅「わじき」に寄って休憩した後、平等寺までゆきました。

この道はもう何度も通り、日記にも書きました。余計な記述は省略しましょう。 平等寺

平等寺

(7月8日)

太龍寺前後の地図を貼っておきます。

鶴林寺付近 太龍寺付近

四国遍路の旅記録 平成27年春 その後

その後

この旅記録のなかでも既に書きましたように、4月4日、大窪寺で四巡目の結願をさせていただきました。

私は、初巡目の納経帳はそれ専用に、二巡目以降の納経帳は重ね印としてきました。その重ね印の納経帳を見返してみて、はたと思い出したのです。

四巡目の初め、1番から22番の札所で、お参りはしても納経はしないという所が何個所かあったのです。その欠けたような納経帳を見ると、どうも釈然としない・・

私にとって五巡目というのがあるのかどうか・・自信はないけれど。

欠けた納経帳を埋めておきたいという思い。それに、札所や遍路道の近くで新たに歩いてみたいと思う道もありますし・・

とりあえず 4月の春遍路の後、少し歩いた阿波の道の中、11番藤井寺近くの道について書いておくことにしましょう。

藤井寺から柳水庵、そして樋山地へ

11番藤井寺から12番焼山寺の「へんろころがし」と呼ばれる道。私はこれまで3度(順打ち2回、逆打ち1回)歩いています。

そのなかで、特に藤井寺から柳水庵の間の遍路道に交差する多くの道があること、また3巡目には「樋山地(ひやまじ)、石鎚山、お鎖」などの標識に気付かされておりました。

吉野川の南の東阿波の峰々を渡る多くの道のなかで、この遍路道はどのような位置を占めていたのか・・気になり思い惑うとともに、樋山地、石鎚山という、既に地名からだけでも齎し出される魅力にとり付かれておりました。

そんな折、遍路道に拘らない道を歩かれ、調査紀行をものにされている「楽しく遍路」さんが、平成26年春、藤井寺から焼山寺に行かれる途中、樋山地、石鎚山にも寄られた文に出会うことができました。そしてその導きによって、地元の方々の団体「鴨研究塾」が作成された詳細な地図と、樋山地、石鎚山の紹介パンフレットにも出会えました。

遍路道と一部重なる「麻名尾根古道」と名付けられた古くからの道(この道の名、麻植と名西をつなぐ古道という意で、ある山歩きの達人の命名だと)は、東から西へ、梨ノ木峠から始まり旧遍路道に重なり長戸庵へ、三村境辺りで遍路道を離れ石鎚山へ、六部の墓を経て堀割峠へと。(この尾根道。さらに東方は倉目辺りから発し、西方はさらに寒風峠から学峠を経て忌部山(忌部神社)に通じていると思われます。)

そして石鎚山の麓のやや平らな地「樋山地」は、江戸時代の初め伊予を追われたあの河野氏の一族が移り住んだ所と言われます。(なお、地名については、嘗て焼畑により開かれたことより「火山地」と書かれていたのものを後、用水路も整備され「樋山地」と表記されるようになったとも伝えます。)

これまで多くの山村で見てきたように、残念ながらここも既に廃村状態になって多くの時を経ているということも。

焼山寺へ向う遍路道から樋山地に入る道筋は三つでしょうか。一つは、長戸庵の先直ぐから右へ下り、左折して斜面をトラバースする石垣に沿った道。二つ目は、長戸庵から展望地(「風景発心の地」と呼ばれる)を経て馬ノ背の手前を右に下り、一つ目の道に合流する道。そして三つ目は、三村境付近から石鎚山に向う尾根道の途中から右に下る道。

この日、私は藤井寺に参った後、焼山寺への遍路道をほぼ中間の柳水庵まで行き、そこから折り返し、樋山地、石鎚山を訪ね、尾根道古道を六部の墓のある六部峠まで行き山道を下って川島まで歩く予定。このルートどりから、樋山地への道は、上記の三つ目を採用することにしました。結果的にはこの三つ目の道が最も厳しいものであったようですが・・

まあ、それはともかく、歩き順に記して行きましょう。 藤井寺本堂

藤井寺本堂 焼山寺道の入口

焼山寺道の入口

藤井寺の本堂の横から遍路道に入る時、それは一種の緊張を伴うものです。

最初に見た地蔵丁石は「焼山寺より百十九丁」と刻まれる寛延二年(1749)のもの。(以降の丁石は「山より○○丁」と焼山寺からの距離が示される。)

新四国仏が並び、その先に大日如来を祀る奥の院。さらに擬木の階段を上りつめ、車道を横切ります。

この道は地元の方の毎朝の散歩コースとなっているよう。5、6人がベンチに。

お一人が話しかけてきます。

「ワシは70才、一番若いんじゃが、こっちは80才、あっちの95才が歩くいうけん、みんないっしょに歩いとるのじょ・・」

とても95才には見えない。80才にも見えない。歩きの効用か。

つい樋山地に話が及ぶ。

「樋山地・・よう知っとるがー・・ 蜂須賀の殿様が水軍の力が欲しうて河野を入れたんじゃろ・・山の人がおっていくらか揉めたようじゃが・・今は誰も住んどらんじゃろう。鎖場は登れん。巻き道もあるが注意せんと滑落じゃ・・」

端山休憩所を過ぎ、急坂を上り藤井寺より1.5kほどの所。丁石地蔵、道標と並んで自然石に「右焼山寺道」と刻んだ碑(道標)。ここが三方地と呼ばれる旧道と新道の分岐。

左は尾根を辿る旧遍路道で、前記の梨ノ峠からの古道と合します。新道の先1.5kほど、長戸庵の手前で旧道は新道に繋がります。そこにも丁石地蔵と並んで自然石の碑「左藤井寺道」があります。この二つの自然石の碑は新道開設時に設置されたものと思われます。

旧道は尾根道ですから、高低差はありますが、長く維持するに容易な道。

国土地理院の25000地形図には、今だ旧道しか示されていません。

新道は殆ど平坦なトラバース道、楽を採るため造られたのでしょうが、その時期はそれほど古いことではなさそうです。

新遍路道には、水場とその近くに文政銘の地蔵堂、不動明王が置かれています。真念は「(藤井寺より)壱里半ゆきて柳の水有。大師いませし日、・・」と柳水庵の水については、その由来を記しますが、ここの水については触れていません。

「大師水」と呼ばれますが、真念の時代にさえその水も道も無かったものと思えます。

旧道の合流点から、尾根に通ずるしっかりとした道が見透せます。

新道と旧道の分岐(三方地) 水大師と地蔵堂

水大師と地蔵堂 旧道(麻名尾根古道)の合流点

旧道(麻名尾根古道)の合流点 旧道を見透す

旧道を見透す

長戸庵。そのお堂の建物も趣があり、また辺りも美しく開けているように思えます。

この地には「弘法大師がこの坂を登って、ここで休息していると、足腰を痛めた老人が通りかかった。大師が加持すると、たちまち痛みが止まったので、老人は一宇の堂を建て大師の像を祀って、修業山長戸大師堂と名付けた」という伝説があり、これが長戸庵の始まりであると言われます。

ここから下方に緩やかに繋がる斜面は、その昔、長戸の山村があった所なのでしょう。(なお、「長戸」の名はその場所「頂処」から来るのだとも。)

お堂の周りには、近代的なお顔の可愛い地蔵、石室中の大師像(宝暦14年(1764))、「是より焼山寺弐里」の徳右衛門標石、四国のみちの道標、森春美さんの平成へんろ石などがあります。

また、庵直前の道には丁石地蔵と2基の遍路墓。

ここから川島町赤坂に下る道、その途中をから樋山地へ行く道については既記の通り。 長戸庵辺り

長戸庵辺り 長戸庵の地蔵

長戸庵の地蔵

長戸庵から少し行くと、政吉の手指し道標に出会えます。ここでは「五嶋政吉」と刻されています。その開いた手の表情の素晴らしさ。(政吉については以前にも書きました。川の屋政吉、九州五島福江の人。)

すぐに「風景発心の地」と名付けられた展望休憩地。川島、鴨島の田園、吉野川、善入寺島、その向こうは大山でしょうか。

樋山地への道を右に分け、ちょっと奇妙な手指し道標、「十二(バ)ん」でしょうか。この辺りから下って、石堂の山腹を巻く旧遍路道があるようですが、道筋は明確ではないようです。

馬の背を過ぎ、三村境から石鎚山へ通ずる道を分けます。石堂権現を右に巻く道角に、四国のみちの道標があり、北松尾を案内しています。この道は荒れた道のように思えます。

ここから少し行くと、左に松尾に下る林道風の道が分岐する開けた場所に出ます。

ここに茂兵衛標石(164度目、明治31年)があります。標石に「左 二の宮」とあるのは、松尾を経て二ノ宮の柚宮八幡神社を指していると思われます。この道は、焼山寺から玉ヶ峠を越える遍路道の先、本名(植村旅館のある所)に繋がっています。 政吉の手指し道標

政吉の手指し道標

展望地から、吉野川、善入寺島・・ ちょっと奇妙な手指し

ちょっと奇妙な手指し 馬の背

馬の背

松尾への道の分岐

尾根道を行き、急な石段の道を下れば柳水庵。

一番高い所、柳水の水源と思われる場所に奥の院があります。ここには宝暦14年銘の地蔵や大師像が祀られています。

柳水庵は、私が遍路を始める数年前、平成13年まで老庵主夫妻が住んでいて、宿坊も営んでおられた。多くの遍路に感銘を与えた宿であったとしばしば聞いたこと、思い出します。

庵の少し下にある休憩所(布団も置いてある。)の前の道に一つの道標。

発起人は鳥取県米子の人、14度目の遍路を記念して、多くの人の協力により建てられたものと覗えます。「十一番江六十丁 十二番江六十丁・・」と刻まれます。そう、ここは藤井寺と焼山寺のちょうど中間に当る場所。

ここで遍路道は県道245号と交差しています。この道は昔は阿川と栩谷を結ぶ「柳ノ多尾」と呼ばれる峠道でもありました。  柳水庵を見おろす

柳水庵を見おろす 柳水庵

柳水庵 休憩所と道標

休憩所と道標

柳水をいっぱい戴いて、ここから道を帰します。

三村境近くの「樋山地、石鎚山、お鎖」の標示を左へ、「麻名尾根古道」に入ります。

少し行き右へ樋山地への道を下ります。この道はかなりの悪路。深く積もった落葉、倒木が道を埋めている所も。

左に石鎚神社への道を見て、更に下ると、整然とした石積が数段。石積の間には立派な石室も造られています。

数軒の廃屋を見ます。崩れかけた家の窓から、派手なカーテンの色が見えたり、それほど遠くない時に人が暮らしていたことを感じさせます。それは悲しげな風景です。 石鎚山への道の分岐

石鎚山への道の分岐

石鎚山への道(麻名尾根古道)、ここまでは良い道 樋山地の廃屋

樋山地の廃屋

その下に河野氏の先祖碑。

「人皇第七代孝霊天皇末葉元伊豫國城主 従五位上越智河野伊豆守萬五郎通吉 大通院殿前豆大守天叟長運大禅定門 天正十八年寅三月二十九日逝去」

ここに名の出る河野通吉という人は、伊予河野氏最後の当主で安芸竹原で没した通直(1564~1587)の父ともいわれるが、その実在が確認できない人物とも。

河野氏の一族は、稲田氏を頼ってこの地に入ったと言われています。

蜂須賀家政が阿波の藩主となったのが天正12年(1584)(当時は一宮城)。

稲田植元は家政の父、小六(正勝)と義兄弟の間柄で、阿波藩に入り筆頭家老や脇城主を勤めたと言われます。(この稲田氏の子孫、旧家臣は明治維新の動乱のなかで、明治3年北海道開拓に従事するため静内に移住します・・このことは、映画「北の零年」にも描かれたことですね・・) 稲田氏は1638年淡路に移っていますから、河野氏の一族が樋山地に入ったのは、江戸幕府が開かれた1603年前後ということになるでしょうか。

この地には、最も盛んな時には200軒を超す家があったと言われます。

先祖碑から少し東に行った所に八幡神社があります。(祭神は誉田別尊(応神天皇))

近くの石祠には、丸に二の引両紋が見られます。引両紋は室町幕府の足利氏の紋と言われます。この地の守護職であった一門の細川氏が一時用いたという紋かもしれません。あるいは中世の山の民に係わるものかも。なお、河野氏の紋「折敷に三文字」は、どこにもみることはありませんでした。

(雨が少々強くなってきたようです。辺りが暗くなるとカメラのご機嫌はすこぶる斜め・・写真は少なくなります。ご容赦を。)

道を戻り、石鎚神社に向います。

途中、2基の墓を見ました。一基は明治14年のもの。もう一基は倒れていますが文政2年のもの。側面「河野庄蔵子 河野俗名忠次郎」と読めます。 墓

墓

石鎚神社は、寛政年間(1789~1801)に伊予の石鎚神社の分神を祀ったと言われます。

立派な狛犬があります。新しいものは大正13年のお百度石。

神殿の右に、崩壊寸前の農村舞台が残っています。昭和30年頃まで賑わったこともあったと伝えられます。往時の生活がどんなものであったか、覗わさせるものかもしれません。

神社の右、急坂を上って、お鎖行場へ。

岩に架る鎖は、文化14年(1816)麻植郡児島村の講中が寄進したものとか。長さは50m。

特に下部は足場が無く、上るのは極めて困難に見えます。もちろん、私には無理です。岩の前を右に行き巻き道を上ります。

巻き道も相当な急斜面。張ってあるトラロープに頼って、どうにか攀じ登ります。

上り切った所に石鎚神社奥の院。鎖はここまで伸びています。 石鎚神社

石鎚神社 石鎚神社の狛犬

石鎚神社の狛犬 農村舞台

農村舞台 鎖場

鎖場 巻き道のロープ

巻き道のロープ 石鎚神社奥の院

石鎚神社奥の院

奥の院の後ろが石鎚山頂(545m)。

雨の中でやや残念なのが、吉野川の眺望。でも、近くのヤマツツジの花の赤が目に沁みます。 石鎚山山頂から

石鎚山山頂から ヤマツツジ

ヤマツツジ

ここから古道の尾根道を六部の墓のある六部峠まで歩き、川島に下りることにします。

山道ですから荒れた所もありますが、尾根道は基本的に歩き易い道。

1.3kほどで六部の墓の前。

お六部さん、正式には六十六部廻国聖と呼ぶのでしょうか。墓は殆ど壊れかけた覆い屋の中にありました。

安永二巳年(1773)四月二四日、「下野国足利郡寺岡村泰禅」と刻まれています。

現、栃木県足利市寺岡町、日光例幣使街道が通るところです。

関東は、お六部さんの発祥の地とも言われますが・・

遠くこの阿波の山の道を歩いて亡くなったのですね。ほんとに遠い、遠い道程を思います・・ 六部の墓

六部の墓

六部峠から川島に下る山道は、所々に「久保田ハイキングクラブ」が付けられた標識の他は、信疑半ばの赤テープが頼りです。荒れた道です。

こういう道を歩くと遍路道はその道自体も標識も、いかに整備された道であるかということを痛感させられます。

山道から街の道へ。吉野川に沿った緑の田畑を見ながら、阿波川島の駅まで歩きました。 川島の田畑

川島の田畑

地図を貼っておきます。樋山地周辺地図

(5月9日)

(追記) 付録 星の岩屋、仏陀石の道 勝瀬川を渡って

勝瀬川を渡って

平成27年5月、私は藤井寺から焼山寺道を半ば、樋山地から阿波川島までの山道を歩いた後、横瀬から鶴林寺への道を上下し生名から勝浦川を渡り星の岩屋(星谷寺)を訪ねました。岩屋の先穴門、仏陀石を経る道は私にとって初めての道が含まれており、ここに付録として追記しておくことにしました。

まず、江戸時代の遍路記等に星谷の岩屋がどのように記されているかを見ておきましょう。

真念の「道指南」十九番立江寺の項に「・・かつら川(勝浦川)をわたり、星谷岩屋寺に広十畳敷三角のいわほ有。此中に明白な鏡石あり。三丈許の滝あり(1丈は約3m)、かたはらに弁ざい天の社有。取星寺のほし、天降給ふ石とて十丈余の大石あり。霊場目をおどろかす、かならず立よらるべき所也。・・」

寂本「霊場記」もほぼ同様。

立江寺の付 取星寺 星谷として「此所(取星寺)より二十町ほど隔て、星谷というに星の岩屋あり。三間四方もありなん。岩窟の口半斗に数丈の滝あり。殆霊区ときこゆ。此岩上に取星寺の星降れりといひ伝へたり。星石山と号す。(この後に、落ちた星が石になることに関する蘊蓄が続く)」

細田周英「四国遍礼絵図」には、立江寺から鶴林寺に行く道とは別に、立江寺(丗丁)取星寺、ホシタニを経て(廿丁)星谷、中ヤマ、ヨコセを経て(廿丁)鶴林寺の道程が示されています。(カタカナは村名。立江寺、取星寺、星谷、鶴林寺が一つの道筋と示されているのが注目されます。)

また「名所図会」では簡単に「星谷村 此奥谷に星岩屋 有」とのみ。

以上の如く札所ではないが特異な霊場であったことが伺えます。

さて、勝浦川を渡り星谷の集落から旧道の山道を登り星の岩屋(19番奥の院星谷寺(しょうこくじ)に向かいます。

最初の現れるのは「洗心の滝」落差6mほど。不動明王が刻まれます。大木に挟まれるような星谷寺本堂。その傍に岩窟(星の岩屋)。

空海が求聞持法を修した所とも悪星失墜の秘法を修した所とも伝わります。朽ちかけた樟の大木に彫った樟の木不動、少し上った岩場に多くの不動明王を見ます。

岩窟を出た所に不動の滝(裏側が通れるところから「裏見の滝」とも)、落差30mほど、この時期水量は多くはないけれど見事な滝です。岩面に不動明王、前方に大師像を置く。 洗心の滝

洗心の滝 星谷寺

星谷寺 不動の滝

不動の滝 不動の滝(上部)

不動の滝(上部)

星の岩屋から道を上り400mほど、登り詰めた尾根に中津峰山への道を分岐してすぐ、道下に「穴門」。人一人が身を伏せてやっと通れるトンネル。トンネルの上「佛石」の刻字、その横にも光明真言の文字や梵字が刻まれています。

そこから200mほど下り観音堂の前、少し下がった場所に銀杏の大木のある不思議な広場。そこに「仏陀石」があって驚かされます。

穴門の上にある、江戸時代末期建立の宝篋印塔の台石に仏陀石の由来が書かれていると言いますが私には読むことはできません。

両部曼荼羅の73体の仏が土地の人によって運ばれ祀られたといいます。(実際にここにあるのは53体の石仏。)正面中央には弘法大師像も祀られています。

先に記した江戸時代前中期の遍路記等には、穴門や仏陀石については記されません。仏像や刻字の鑿跡を見てもそれほど古いものとは思えません。(私は仏陀石の核となる石と真念「道指南」にいう大石との関連を思ってしまうのですが・・)おそらく江戸時代後期のこの地の人々の信仰心の為せるものなのでしょう。 穴門

穴門 仏陀石

仏陀石 仏陀石

仏陀石 仏陀石

仏陀石

仏陀石の下方は数段の石積があり、その中央を細い道が下っています。おそらく、谷の西側面を三渓に向かって下る古い道です。道の崩落は激しく下ることは不可能でしょう。曲りを重ねる舗装道を中山に下り、横瀬に向かいます。 仏陀石から谷を下る道

仏陀石から谷を下る道 横瀬に向けて下る

横瀬に向けて下る

(平成27年5月)

四国遍路の旅記録 四巡目 目次

一応、四巡目と称していますが、乱れ打ちですので、実際は三巡目結願以降ということで・・

日記の内容は、だんだんマニアックな変なものになってきましたが、各日の記事にコメントをいただければ

うれしいです。

例によって、リンク表示(色バック)をクリックすると、その記事にリンクします。

三巡目までの目次は 「こちら」![]()

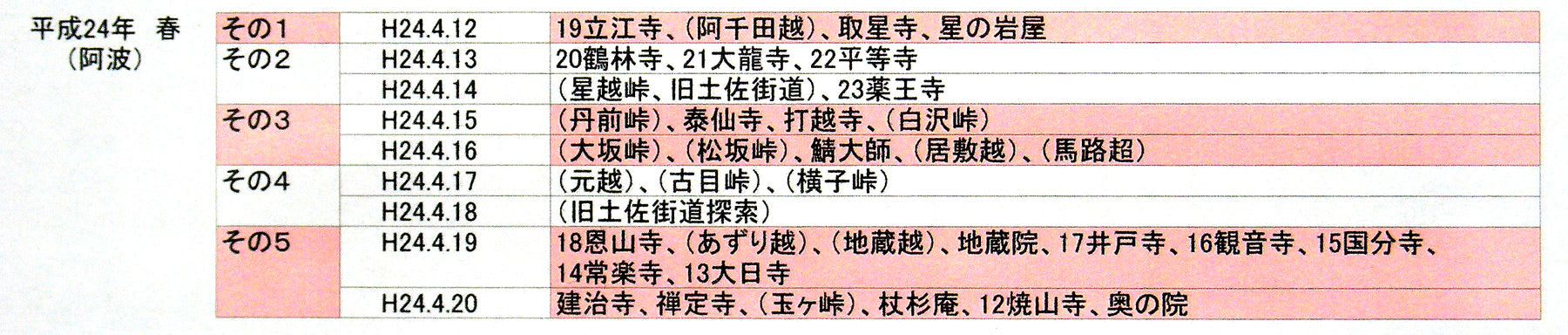

その1 その2

その1 その2 その3 その4 その5

その1 その2 その3 その4 その5

平成25年春 蛇足記事 遍路を振り返る

その1 その2 その3 その4 その5 その6 その7 その8 その9 その10

その1 その2 その3 その4 その5

その1 その2 その3 その4 その5

その1 その2 その3 その4

四国遍路の旅記録 平成27年春 その4

高松旧道、屋島寺、八栗寺へ

83番一宮寺から高松市内を通って屋島に至る遍路道としては、最近は栗林町、瓦町など市の中心街を通るルートが採用されることが多いようです。しかし、江戸時代後期に定められた道は、一宮を出て南西から北東に階段状に屋島を目標にして進むルートであったようです。(協力会へんろ地図の最新版(第10版)では、分かり難いという理由からか、このルートは削除されています。)

江戸時代初期の真念「道指南」ではどう案内しているでしょうか。

「○かのつの村(鹿角)○大田村、八幡、標石有、○ふせいし村(伏石)八まん宮、○まつなわ村(松縄)、行て大池有、堤を行。○北村、三十番神宮有、過て小川有 ○えびす村(夷)○春日村○かた本村、これより屋島寺十八町、・・」。

松縄町から木太町夷にかけてが若干異なるようですが、ほぼ江戸後期のルートに重なります。

澄禅は、一宮から北に直進、城下中心部の寺町(番町)に宿して、干潮時に東へ汀を歩いて屋島に向かっています。

江戸時代の後期になると高松藩は遍路の城下への立入を禁止したと言われます。このことが、城下を避けた遍路道を定着させることになったと見られています。

この度は一宮寺近くに宿をとったこともあって、この江戸後期の古いルートを辿ってみたいと思います。

一宮寺を出て県道172号を東へ分岐する場所には、茂兵衛標石(88度目、明治19年)があります。

三名町。この辺りは住宅と田地が混在する地域。東に、南に曲がります。所々、手指しの古い道標が見られます。また、へんろシールも所々で見付けることができるのですが、それに頼って進むというのはちょっと無理。地図と睨めっこの歩行。

(地図を貼っておきます。) 高松市街(南半)

太田上町に「右 遍ん路道 左 高ま津道」とみられる道標。(どういう訳か、表面は薄く削り取られています。) 太田下町を過ぎ、伏石町に入り、伏石三石神社。この神社は慶長7年、寺島弥兵衛が付近に神石を見付け、これを祀ったという特異な由緒を伝えます。

近くに蓮池、野田池という溜池。これらの池は、旱魃対策として、江戸時代初期には既に存在していたと言われます。街歩きでは見えなくなった屋島の姿、蓮池や野田池の堰堤からは見ることができます。

松縄町。江戸時代以前までは県道10号(旧長尾街道)辺りまでは海で、湿原が拡がり鳥の狩場であったといいます。近くに「仮屋」という地名が残ります。

三名町の遍路道と道標

太田上町の道 太田上町の道標

太田上町の道標

蓮池、屋島を目指して

琴電の踏切を渡ります。小さな踏切にへんろシールがいっぱい。

踏切の先の木太町。道の角に味わい深い手指し道標があります。ふくよかな手の表情、手の上の庇、法衣のライン、「やしま」の字。この道標は盗難にあったことがあるといいます。

夷神社を曲がって入った道。分かれ股地蔵と呼ばれる地蔵の隣に寛政十戌午六月朔日(1798)と刻された道標。「右屋嶋/左高松 南無大師遍照金剛」

劣化が進み以下は読みとりは困難ですが、「施主京都近江屋庄七、旅中往還當所死亡遍路」とあるといいます。大店の主人が遍路中亡くなったのでしょうか・・

(京都には、嘉永元年、近江屋庄七という人が挽粉商として創業、現在も多角経営で事業展開する企業があります。関連があるかもしれません。)  松縄町の踏切

松縄町の踏切 木太町の道標

木太町の道標

木太町、分かれ股地蔵と寛政10年の道標

春日川を渡り春日町。新川を渡り新田町。橋を渡った所に道標があります。

「(手指し)やし万/右一ミ弥/東徳島 西高松/北や嶋」。願主は左面に刻され、更に正面下に(鉄錆の水の汚れで判読し難いが)高松四十七才男 四十五才女 十三才男 十三才男 五才女」と刻されているのです。家族でしょうか・・名を明かせぬ何らかの理由があったのでしょうか・・

様々な想像を呼ぶ道標ではあります。 新田町の道標

新田町の道標

(地図を貼っておきます。) 高松市街(北半)

(追記)「幕末期の高松から屋島への道」

江戸時代の初めまで屋島は相引浜と呼ばれる浜で隔てられた島であり、高松から屋島寺への道は澄禅が「干潮ニハ汀ヲ往テ一里半斗也。潮満シ時ハ南ノ野ヘ廻る程ニ三里ニ遠シ」と記すような状態であったようですが、藩主の命により、江戸期の初めに陸続きになったり、また新川と牟礼川の河口を結ぶ相引川が拓かれたりして、後には橋が設けられるに至ったと言われます。

幕末期、弘化3年(1846)の「金毘羅参詣名所図会」に掲載された高松御城東湊町」図を掲げておきます。

城、湊町、屋島の風景、架かる新橋の様子、羨むべき情景ではあります。(h30.12追記)

道は長池と道池(通称「新池」)の間を抜けて屋島へ。池畔に3基の地蔵。(2基は享保11年、1基は文化13年の銘) 案内板には、溜池築造時に人柱の代りに建てられたとの説を紹介していますが、見ると「三丁目」「四丁目」と刻され、丁石地蔵のようにも見えます。

ここから屋島寺への上り道。そして八栗寺までの道。ここも私には4度目の道。印象に残ったことだけ列記して横着(いや、スッキリ)させていただきましょう。

この上り坂、地元の方々のウオーキングの場となっているようです。多くの人に出会い、また追い抜かれます。

「御加持水」、「食わずの梨」霊場、立派に整備されています。供えられた花の美しさ。 御加持水

御加持水 食わずの梨

食わずの梨 屋島寺への道

屋島寺への道

屋島寺門前の徳右衛門標石。「是より八栗寺迄一里半/右八くり道 下り坂八丁 寛政十二年吉祥日」。美しい標石です。ただ、刻まれた文面からすると、屋島寺出口に置かれていたものと思われます。

仁王門から東大寺型の四天王を置く珍しい四天門を経て本堂へと辿ります。

本堂は鎌倉時代の前身堂の部材を用い、元和4年(1618)に建立されたもの。昭和34年の改修により当初の美しい姿に蘇ったと言われます。本尊千手観音は宝物館で拝観できます。

(追記)江戸後期の屋島寺

弘化4年(1847)の「金毘羅参詣名所図会」の屋島寺絵図を見てみましょう。江戸後期の寺の様子が伺えます。

金毘羅参詣名所図会の屋島寺

本堂と屋根型が現在とは少し異なっています。昭和34年の改修によるものでしょうか。四天門は中門と表記されています。

現在境内の名物の一つとなっている蓑山大明神(日本三大名狸に数えられる屋島太三郎狸)が記されていないことも注目されます。

また、本堂、大師堂を経て八栗寺に向かう千体堂の前辺りの道上に「八栗寺道シルベ石」の書き込みがあります。これが上記の徳右衛門標石と思われます。絵図に標石が記された珍しい例と思われます。

境内の可正桜のうす紅色の優しさ。

展望台周辺の店は殆どが閉まっています。寂しい観光地です。

屋島寺本堂の柱、梁の華麗なこと。

八栗寺へ下る坂道の手前に五基の石仏があります。いずれも首がない・・よく見ると最大の石仏は大師像か。

下る道の厳しさ。そこを飛ぶように下る若者、いや年寄りもいる、それは何としたことか。

ひょっとしたら、過ぎた寺の境内に居られた太三郎狸がひとりくらい混じっていたかも・・ね。 屋島寺門前の徳右衛門標石

屋島寺門前の徳右衛門標石 屋島寺山門

屋島寺山門 可正桜

可正桜 屋島寺本堂

屋島寺本堂 屋島寺本堂

屋島寺本堂

屋島を下る道の石仏

ここから八栗寺への参道にかけて、享保十四年(1729)銘の地蔵を多く見ます。

この享保14年という年、どんな年だったのでしょうか。

これまでの道々でも見、記してきた溜池の風景。それは、讃岐の地が干ばつと風水害との戦いの明け暮れであったことの証しとも言えるでしょう。4、5年に一度の干ばつと、3、4年に一度の風水害が繰り返されたといいます。享保期にはそれに頻発する雷害が加わったと。「讃岐国大日記」の享保14年の項には「春から五月に至り干」「秋大風洪水四次穀登らず」と記されています。

その地蔵の遠くを見るような表情には、人々の抑えきれぬ切実な願いが籠められているのかもしれません。

茂兵衛標石二つ。壇ノ浦に(149度目、明治29年)。洲崎寺裏に(143度目)。

豪壮な構えのうどん屋さんを過ぎると、地蔵堂横に素朴な手指し丁石、また享保14年の地蔵道標、独特な表情をもつ大正期の西国写し仏が並ぶ。

ケーブルカー駅の横から上る参道は森の気配で何も無いと思わせますが、名物のよもぎ餅を売る店や姿は見えませんが「休んでいかんかのー・・」と声のかかるお休み処があったりします。

お加持水から坂を上り詰めると、新しくできた「お迎え大師」が雨の中。屋島の影が霞む。

享保14年の丁石地蔵 八栗寺へ・・地蔵堂と手指し丁石

八栗寺へ・・地蔵堂と手指し丁石 八栗寺への道の石仏

八栗寺への道の石仏 八栗寺のお迎え大師

八栗寺のお迎え大師

真念旧墓探し、志度寺へ

真念の墓が牟礼町牟礼の洲崎寺にあることはよく知られており、遍路の参詣も多いようです。私もこれまで2度参りました。

この墓は牟礼町大町南三昧の共同墓地で見つかり、昭和55年に洲崎寺に移されたもの。(元地にも墓跡碑が残る。)

しかし、寛政12年(1800)の写本である「名所図会」(伊予史談会版)には「原村、真念法師墓、原村の小き山の上に道の右にあり」とあり、真念の墓の元々の場所を示していると思われます。

この「小さき山の上・・」とは、JR讃岐牟礼駅から牟礼南小学校へ抜ける道の「明待(あけまち)の丘」と呼ばれる丘陵の峠の「元結(もとゆい)」と呼ばれる大きな岩の付近であったと言い伝えられています。(牟礼町史) 因みに、明待の地名は、源平の屋島合戦の時、源氏軍が夜明けを待った所から付けられたとか。(今は「赤松」という地名が残るとも)

雨が強くなるなか、八栗寺から六万寺に寄り、道を大いに迷い国道11号へ。

国道を少し行き、右手に見える樹木に覆われた小山の麓を右に廻りこみ牟礼南小学校を目指します。

「明待の丘は何処・・」雨中、聞く人もなく道途中の原駐在所に寄ります。

礼儀正しくすこぶる熱心ではありますが、何しろ「4月に赴任したばかりで・・」の若い警官。判るはずもなし・・

辺りを探しまわり駐在所から2、300m西に行った所に「元結(もといむすび)」の案内板と大石、小さな松。案内板には、ここが東讃岐街道の元結峠で一里塚と松が置かれた所であること、大正の初め頃までは、松に男女の縁結に関係がある白い紙切れが結ばれていたことが書かれています。近くにはお堂、燈籠、手水鉢もあります。「名所図会」に記された真念の墓があったという「小さき山の上の道・・」とはこの辺りではないか・・と思ったものでした。 元結峠の一里松

元結峠の一里松 元結峠のお堂

元結峠のお堂

なお、真念の墓の元地が、現在の遍路道沿いでないことは、少し気にかかることです。

真念は「道指南」で、八栗寺のあと、生涯27度の遍路をしたという道休禅師の墓への回向を願った後、志度寺への道程を、「大町村、しど村」とのみ記しています。

道休禅師の墓は、六万寺の直ぐ南、蓮池の傍にあります。ここから東讃岐街道に出て元結峠を越えて志度に向う道程が当時の遍路道であったと想像します。真念の墓は、きっと遍路道の傍でなければなりませんから。

高松から志度に向かうこの道は、讃岐街道とよばれていたかどうかは別にして当時の主道であったと思われます。づっと後、明治34年発行の讃岐新地図にも一本の道と「元結緯」の字名が記されています。

元結峠を越えた道が今の国道に併さる所、社叢に囲まれた幡羅(はら)八幡神社にも寄りました。

この神社は奈良時代に始まる古社で、当時は全国二百社の内の大社であったといいます。

源義経が戦勝を祈願して社殿で夜を明かしたという伝説も残る・・ここも「明待」の地でありました。

長い石段が傾いていて、注意したにもかかわらず二度もこける。雨のなか降りるものではない・・

神社近くの食堂で休憩。「ここの宵宮はえーど・・「ちょうさ」をこかして担ぐんじゃけ・・」という話を聞きました。

ここより志度寺門前の宿へ、雨の中を只管歩きます。

(4月3日)

屋島付近の地図 志度付近の地図を追加しておきます。「元結峠」に注目ください。

長尾寺、四度目の結願の寺へ

朝早い志度寺は、趣に溢れた静かな佇まいでした。

豪壮な仁王門やどちらかというと華奢で細身な五重塔、緑に包まれた本堂、閻魔堂、奪依婆堂も心落ち着きます。静かに桜が散っています・・

美しい徳右衛門標石にも会いました。この石は以前、境内に寝かされていましたが、昨年末に地元の協力者により、境内の旧道沿いに立てられたといいます。よく見ると、沓と水瓶も細かく彫られていることに気付きます。 志度寺仁王門

志度寺仁王門 志度寺閻魔堂

志度寺閻魔堂 志度寺五重塔

志度寺五重塔 志度寺本堂

志度寺本堂 桜が散る

桜が散る

志度寺の徳右衛門標石

納経所の南側には、著名な庭園家重森三玲が手を入れたという庭園があります。その庭園の傍に真念石。

この石には、「右遍ん路みち」の他に「左徒たみち」と刻まれています。

旧道は今の境内の中央を南に出て、大橋を渡り左が志度街道(讃岐街道)右が阿波道に分かれ、阿波道を少し行った所で左に日内山霊芝寺(江戸初期までは大岡寺)道を分けていたと思われます。真念石は元々どこに置かれていたのでしょう。

刻字の「徒た・・」は一般に「つた・・」と読まれるようです。それが「津田」だとすると、この石は大橋を渡ったところということになります。真念の石が遍路道以外の街道を指すことは極めて珍しいことです。本当はどうなんでしょうか。

この辺のこと(他の場所もそうですが)豊富な知識と綿密な調査に基づいて歩かれ、日記にされているTさんが詳しい。聞いてみたいものです。

(追記)幕末期の志度寺

幕末期の寺の様子を「讃岐国名勝図会」(嘉永7年(1854))で見てみましょう。

西正面に仁王門(本堂と同時に高松藩主の寄進、鎌倉時代運慶の作と伝える金剛力士像)、姥堂(奪衣婆堂)、鐘楼、本堂(寛文10年(1670))高松藩主松平頼重の寄進。本尊十一面観音立像、藤原時代の作と伝える。)境内北西に弁天社、海士の墓、骨堂。奥に鎮守、大師堂、金仏(三尊仏)、閻魔堂、阿弥陀、薬師堂が並ぶ。1975年の建立の五重塔(33m)を除き、現在とほぼ変わらぬ堂宇の配置です。

また、志度湾に繋がる潟を隔てて新珠島(真珠島)なども見えます。

讃岐国名勝図会 志度寺

さて、87番奥の院と称する霊雲山玉泉寺に寄ります。

弘法大師が本尊(日切地蔵)を刻み一宇を建立したと伝えます。境内の名物「白藤」が咲くのはもう少し後。

駐車場に徳右衛門標石を茂兵衛が明治28年に改刻した石があります。また、「八十七番奥の院」と刻まれた寺名標も明治44年、中務茂兵衛の建立。

すぐ隣、造田神社の石段の前に茂兵衛標石(159度目、明治31年)。

ゆったりと作られた石段、上りを誘われます。

立派な神社です。境内社の数が多い。昔、造田明神、後に石清水八幡を勧請、造田八幡と称す。毎年5月に釜鳴り神事が行われるといいます。

造田神社の石段と茂兵衛標石

広瀬橋北詰に茂兵衛標石(181度目、明治34年)。県道は鴨部川を渡りますが、遍路道は左岸の土手道を行き700mほどで橋を渡ります。(途中で川を渡っていた旧道の形跡)

この辺り、田園を背に川畔の道を古い素朴な遍路石に導かれて歩く・・趣のある道だと思わせられます。

旧道が合さる先に茂兵衛標石(175度目、明治33年)。 長尾寺への道

長尾寺への道

長尾寺への道(右は安政4年(1857)の道標) 長尾寺道の道標(文政7年(1824)の道標)

長尾寺道の道標(文政7年(1824)の道標)

長尾寺を中心とした長尾の街は、志度寺から大窪寺へ向う遍路道にほぼ沿った昔からの道(阿波道)と、高松から三本松へと東西に通る長尾街道(今の県道10号または琴電長尾線にほぼ沿っている。)が交差する地点にあります。

澄禅は四国辺路日記の「長尾寺」の項に「・・当国ニ七観音トテ諸人崇敬ス。国分寺・白峰寺・屋島寺・八栗寺・根香寺・志度寺・当寺ヲ加エテ七ケ所ナリ。扨、当寒川古市ト云所ニ一宿ス。」と記しています。この「寒川古市」が今の長尾の街だと言われます。

(追記)讃岐の七観音

澄禅は「四国遍路日記」の長尾寺の項で、讃岐の七観音について次のように記しています。

「長尾寺 本堂南向、本尊聖観音也。寺ハ観音寺ト云、当國ニ七観音トテ諸人崇敬ス。国分寺・白峰寺・屋島寺・八栗寺・根香寺・志度寺、当寺加エテ七ケ所ナリ、」

各寺の本尊はその建立を平安時代に遡る立派なものと言われるだけでなく、これらの寺は補陀落信仰の地であり、寺を結ぶ道は、古代、中世に遡る辺地修行の道でもあった可能性が指摘されうる点で極めて貴重な道程であるとされています。ざっと追ってみましょう。

国分寺の本尊は千手観音(現在は秘仏)。像高丈六(約5m)に及ぶ讃岐最大の仏像、平安時代末の作とされる。白峰寺の本尊は千手観音(南北朝時代の作と推定)。寺縁起(応永13年1406)は、五色台の海濱に流れ来た大木より、根香寺、吉水寺、国分寺(白牛寺)、白峰寺の本尊が造立されたとされている。寺縁起に示される千手観音一体が白峰寺の本尊(旧本尊)であり、平安時代の作と思われる。

なお、吉水寺は根香寺の末寺で後に廃寺。根香寺道14丁の地、現存する足尾大明神は吉水寺の鎮守であったとされる。根香寺の本尊は16世紀の兵火で焼失したため、吉水寺の本尊を迎えたとされる。極めて立派な千手観音像とか。

屋島寺の本尊は千手観音。制作は平安時代前期。県内屈指の古像とされ、現在は宝物館で拝観可能。志度寺の本尊は十一面観音。古様を呈するが平安後期から鎌倉時代末の作とみられる。長尾寺の本尊は聖観音。(現在は秘仏)平安時代の作とされる。八栗寺の本尊は現在は聖観音(古くは大師自作の十一面観音であったとされるが)平安時代後期の作。

八栗寺は六万寺の奥の院であったとも言われますが、背後の急峻な山稜の故に、どちらかといえば山伏の山岳修行の行場としての性格が強いとされますが、その他の六ケ寺のうち特に注目されるのは、国分寺、白峰寺、根香寺の三ケ寺でしょうか。国分寺の僧や高野聖、念仏聖の山林修行の地が、根香寺、(吉水寺)、白峰寺とその行道であったようです。これは「中行動」として四国遍路へ続く道程であるとも考えられています。(参考:武田和昭「四国へんろの歴史」2016.11) (令和5年11月改記)

長尾寺門前に経憧が二基座っており驚かされます。経憧とは、経文を埋納保存するもので、八角の笠と低い宝珠を頭に載せた凝灰岩でできた石柱。左側が弘安六年七月の銘(鎌倉後期1283)右側が弘安九年五月の銘。(国重文) 長尾寺山門

長尾寺山門 長尾寺

長尾寺

長尾寺本堂

長尾寺本堂

長尾寺大師堂

境内には静御前の剃髪塚があります。

静御前は母、磯禅師とともに源平の屋島の戦い(1185)の4年後この地に来て、長尾寺で髪を下ろして得度します。そして寺の南、大窪寺への道の1kほど西、井戸中代の鍛治池の畔での、僅か数年の穏やかな明け暮れの後亡くなるのです。静御前の墓は池の畔に、磯禅師の墓は長尾寺にほど近い井戸川(鴨部川)の畔にあります。

磯禅師の故郷は丹生(今は東かがわ市の内)。義経率いる源氏の軍が丹生を経て長尾から屋島に、または志度、牟礼から屋島に進んだのも偶然ではないとされています。(丹生の人の支援があったこと)

この道筋は昨日歩いてきた屋島から志度の遍路道を逆に辿るものであり、静御前母子にとっては、志度寺、八栗寺、六万寺、屋島寺と菩提を弔う祈りの道でもあったようです。

私は知りませんでした。歴史の表から裏にまわった人達の儚い道行きを・・

(追記)「長尾寺の変遷について」

二巡目の記事でも少々触れたような気がしますが、長尾寺の縁起はよくわからない所が多いようです。

現在の寺名は、「補陀落山長尾寺観音院」と称します。補陀落山とういう山号は海岸の寺に多く、86番の志度寺もまた同じ山号を持ちます。志度寺の一院が今の玉泉寺の場所に、そして高松に通ずる主要道(後の長尾街道)の通るこの地に出来たのが長尾寺であったと言われます。(五来重「四国遍路の寺」他) この寺に伝わる「会陽」という行事も岡山の西大寺から志度寺を経て伝わったと考えられています。

残された記録から江戸時代以降の寺の様子を辿ってみましょう。

戦国時代、四国の他の多くの寺と同様荒廃した状態にあったこの寺を最初に復興したのは、天正15年(1587)入部した生駒氏であったとされますが、その内容は不明のようです。

すでに紹介したように、江戸期初期の記録である、澄禅「四国遍路日記」(承応2年(1653))には「本堂南向、本尊正観音也。寺ハ観音寺ト云。当国ニ七観音トテ諸人崇敬ス。国分寺・白峰寺・屋島寺・八栗寺・根来寺・志度寺、当寺ヲ加エテ七ヶ所ナリ、・・」と記されます。寺は観音寺と呼ばれていたことがわかります。

寛永17年(1640)、生駒氏に代わり東讃岐は高松藩の松平氏の領有となります。初代藩主松平頼重は天和元年(1683)長尾寺を真言宗から天台宗に改宗させます。

寂本の「四国偏礼霊場記」(元禄2年(1689))にはその頃の寺の様子が伺えます。北側中央に本堂である観音堂、その右に天照太神社、その南に阿弥陀堂が見られます。観音堂横に鎮守としての天照太神を置くのは何を意味するのでしょうか。 観音→天照太神→熊野若宮→若王子(若一王子)→海洋の神、という関係性、混淆を指摘する研究者が多いようです。観音信仰、補陀落信仰の定着させるための熊野行者の役割、その後に阿弥陀堂を生む高野山念仏聖の役割を含め、多様な宗教者の活動の跡が見られるとする指摘もあります。

次に見られる文献は、寛政12年(1800)の「四国遍礼名所図会」です。北側の宝形造の堂宇が本堂、その左横の入母屋造が護摩堂、本堂右奥の小さな建物が大師堂、大師堂前方に天満宮、街道に面して仁王門、2基の経幢も見られます。本堂、大師堂、護摩堂の現代に繋がる形態がこの頃確定がこの頃確定したこと、阿弥陀堂に代わり大師堂が置かれたこと、鎮守は天照太神に代わり天神社となったことなどを見ることができます。長尾寺は天台宗の寺であり、大師堂には3人の大師がおられます。弘法大師空海、天台大師智顕、智鉦大師円珍です。いずれも18世紀前半、同一仏師の作と見られています。

幕末期の寺の様子は「讃岐国名勝図会」(嘉永7年(1854))に見られます。大師堂が本堂、護摩堂と並ぶ現代の形態となっています。よく見ると本堂には千鳥破風がなく、護摩堂や大師堂の建物形式も現状とは異なります。幕末から明治・大正にかけて再建されたもの(本堂嘉永7年、護摩堂明治元年、大師堂大正10年)とされています。

「四国偏礼霊場記」

「四国偏礼霊場記」 「四国遍礼名所図会」

「四国遍礼名所図会」

「讃岐国名勝図会」

(令和2年12月追記)

長尾寺から前山への道程。前回は俳句の寺、宗林寺に長居したりでゆったりしましたが、この度は女体山越えで大窪寺に行く予定ですから、それほどゆっくりしてはおれません。

旧道沿いにある釈迦堂、一心庵、高地蔵には寄りました。高地蔵(文久元年(1861)建立)の周りは摩崖仏、お堂の中の大師像、馬の墓など多くの石造物が集まっています。特に、摩崖仏は不動明王と大日如来でしょうか、古色のものでその上に置かれた観音像とともに幽玄で美しい情景を造りだしているように思いました。

その先、大石の徳右衛門標石「是より大窪寺迄二里半」。徳右衛門標石のなかでも特に注目度の高い石ですが、三巡目の日記で書きましたので省略しましょう。

なお、近くの大石神社から古墳群などを見てあの鍛治池に至る道が四国のみちになっています。

もうその機会はないでしょうが、歩いてみたい道です。 高地蔵、大石と観音

高地蔵、大石と観音 桜の前山ダム湖

桜の前山ダム湖

前山ダム湖は桜に満ちていました。

大窪寺への道筋は、来栖神社、女体山を経由する「四国のみち」を選びました。

渓流に沿ったよい道です。山間の人々の生活も身近に感じます。ただ、廃屋も見ます。

太郎兵衛館の上の林道に出る手前、標高400mの峠越えは相当厳しいと感じます。

「山頂まで1138m」の平成遍路石から、また山道。一度林道に出て「山頂709m」の遍路石(これが森春美さんの遍路石)から、また山道。山頂下の岩場ではやはり息がきれます。

ここで私を追い越していった青年は山頂で待っていてくれました。

下る道では、奥の院胎蔵峰にも寄りました。

後に阿波道となる道を、空海も阿波や室戸に行く際通ったであろうと言われています。そしてこの奥の院の地で修行をしたであろうとも言われます。今も洞窟が残り、左手奥に禅定があります。今は行くことはちょっと無理のようですが、岩に「この於くにせ里はり石あり」と書かれています。

この行場の山下にお堂を造ったのが大窪寺の発祥であろうというのは五来重の推定。 来栖渓谷の道

来栖渓谷の道

女体山山頂への道 女体山の上から

女体山の上から 胎蔵峰奥の院

胎蔵峰奥の院

大窪寺。本堂、大師堂そして「平和の火」でゆっくり読経してお参り。

納経所では結願の喜びに、上気したような女性の団体、白衣に印をもらうんだーと長蛇の列。

門前の売店でいただいた熱く甘い葛湯を、石段に座ってゆっくり、ゆっくり戴きながらやっと4回目の結願の味を噛みしめていました。

(追記)江戸時代、大窪寺の変遷について

戦国時代の兵火により荒廃した寺の様子は、澄禅の「四国遍路日記」(承応2年(1653))に「本堂南向、本尊薬師如来、堂ノ西ニ塔在、半ハ破損シタリ。是モ昔ハ七堂伽藍ニテ十二坊在シガ、今ハ午縁所ニテ本坊斗在。・・」と記されるところからも伺えますが、その頃より復興が開始され36年後の寂本「四国偏礼霊場記」では、薬師堂、御影堂、弁財天(鎮守社)、阿弥陀堂、(多宝塔跡)が記されるまでとなっています。

「四国遍礼名所図会」(寛政12年(1800))には、本堂 薬師如来、護摩堂 本堂に並ぶ、大師堂、二天門が記されます。ただし、護摩堂は後の讃岐国名勝図会(嘉永7年(1854))には阿弥陀堂と記されます。あるいは誤りか。

その後、明治33年の火災により二天門(元の仁王門、元禄年間または明和4年(1767)の建立と伝えますが、江戸後期の再建か)を除く殆どの堂宇を失ったと言われます。被災の後、結願寺として多くの伽藍が整備されます。本堂は礼堂、中殿を備え奥殿(多宝塔形式)に繋がる壮大なものとなり、奥殿には飛鳥様式を残すと言われる薬師如来が座します。また、旧大師堂(御影堂)は納経所となり新大師堂、山門(仁王門)が建立されます。

本堂から十八丁登った所に奥の院があり、「四国偏礼霊場記」に大師が虚空蔵求聞持法を修した所と記されます。奥の院には三段の台座があり石像が並びます。上段(奥)に阿弥陀如来座像、二段目に十一面観音座像、弘法大師座像二基、下段に舟形地蔵菩薩立像二基が座します。その様式より、建立年代は阿弥陀と観音が江戸前期、地蔵菩薩が江戸初期から前期、大師像が江戸中期から後期と見られています。

それは、阿弥陀・地蔵信仰、から観音信仰、そして弘法大師信仰へと移る信仰変遷に沿ったものと見られているようです。

(令和4年7月改追記) 大窪寺で・・

大窪寺で・・ 杖・・

杖・・ 二天門

二天門

志度に行く15時51分のコミュニティバスを待ちながら、同行数人。

「どこかでお会いしましたねー・・」。私は区切り打ちですし、多くの人とは違った道を歩いていますから、宿で、道で会ったのは一度切り、という場合が多いのです。こういう場面では馴染みが無くて寂しいものです。

バスの中では、女体山で会った19才の若者が同じ広島住まいと分かり、づっと話をしておりました。これから大阪の実家に寄り明日は高野山・・と言って、高速道のバス乗り場の前で下りてゆきました。

(カメラのご機嫌が悪く、長尾寺以降、以前撮った写真が混じっています。)

(4月4日)

| « 前ページ | 次ページ » |