感動との出会いをもとめて・・、白いあごひげおじさん(もう、完全なじじいだな・・)の四国遍路の写真日記です・・

枯雑草の巡礼日記

四国遍路の旅記録 平成27年春 その3

弥谷寺、白方海岸寺、曼荼羅寺、出釈迦寺捨身ヶ嶽、善通寺へ

雨・・早朝の弥谷寺にお参りします。

俳句茶屋の屋根を振り返り、新緑のなかの観音さんを仰ぎ、赤い手摺にすがって本堂に上がります。

雲が山裾を這っています。

やはりここは幽玄で独特な雰囲気を持った場所です。 俳句茶屋

俳句茶屋 観音菩薩

観音菩薩 緑のもみじ

緑のもみじ 仏の影

仏の影 本堂へ上る

本堂へ上る 山を這う雲

山を這う雲

ここから天霧峠を下って海岸寺に参ります。

昨日、本山寺で見た茂兵衛標石にあった案内に従うことになりました。この道は弥谷寺からは大方下り道で、私の好きな道です。

峠から麓の虚空蔵寺まで、石仏が点々と立ちますが、これは新四国仏ではなく西国三十三観音の写し霊場です。

草木に覆われた天霧八王山奥の院が左手。ここは弥谷寺の奥の院?それとも虚空蔵寺の・・

いずれにしても、大師修行に地と伝わります。

扉から覗くと内部はかなり大きな洞窟となっていて驚かされます。 天霧峠

天霧峠 天霧峠を下る

天霧峠を下る

所々の貼り紙で見てきたように、近くこの道も経由する七ヶ寺(所)巡りのイベントが行われるようで、白方へ下る谷の道も整備が行われているようでした。特に危険な所はありません。砂防ダムから下の草刈りも完璧でした。

下れば奥白方では、満開の桜が雨の中。

北原の小さな峠に「屏風ヶ浦道/(手指し)いやたニ道」の古い道標。

見える小学校から「おへんろさーん・・」の声を戴いたのは何年前であったか・・思いだしていました。

この白方の長閑な情景は特別好ましいものに私には思えます。やや大仰に言えば、別世界のようです。

奥白方の桜 奥白方の桜

奥白方の桜 二重塔が霞む

二重塔が霞む

海岸寺奥の院の桜

二重塔が霧雨のなかに霞んでいました。

海岸寺奥の院に参り、海岸寺に参り、佛母院、えな塚にも寄りました。

自転車を押したおばちゃんに道を聞きます。

「まんだら寺までけっこうあるよ・・左の山裾の道をまーすぐ、まーすぐなー・・」

弥谷寺・海岸寺付近の地図 を追加します。

弘法大師空海の誕生に関わる遺証を見、また先ほど越えた小峠の「屏風ヶ浦」の道標を思いおこし、道すがら考えていました。整理して少し書いておきましょう。

空海が屏風ヶ浦という所で生まれたというのは古くから伝えられていたことなのでしょう。しかし、屏風ヶ浦が何処にあったかということには二つの説があったようです。

一つは、現在海岸寺や佛母院があるこの白方の地。後方に天霧、弥谷などの山が屏風を立てたように迫り、前方は白砂の浜。屏風ヶ浦の地名の由来と言われます。「天保国絵図」を見ると、弘田川と思われる川の河口辺りに「屏風浦」と書込みがあります。白方の地です。

もう一つの説は、今の善通寺の地を屏風ヶ浦とするもの。この場合は、昔はこの辺りまで海が入り込んでいて、五岳(澄禅は筆山、中山、火山、我拝師視山、甲宿山と記す)が屏風を立てたように続いている様が由来とされる。

江戸時代初期の澄禅は「四国遍路日記」(1653)で屏風ガ浦を五岳に係わる地と記していますが、一方弥谷寺の記述に続けて、白方屏風ガ浦の海岸寺周辺に産湯の石の盥など見た後「・・夫ヨリ五町斗往テ藤新太夫ノ住シ三角屋敷在、是大師御誕生ノ所。」と記しています。(「三角屋敷」とは「御住屋敷」から三角寺と称したという佛母院のこと) 真念「道指南」(貞享四年(1687)伊予史談会版)の善通寺の項には大師誕生について何らの記述はなく、増補大成(明和四年(1767))には「・・則大師御誕生の地なり・・」となります。また、「名所図会」(1800写)は善通寺の項に「此所屏風浦と云、則大師御誕生の地なり。」と明記しています。何やら大師御誕生地特定の推移年代を感じさせます。

二つの地はそれほど離れてはいない・・本音、どちらでもよいではないかと思いますが、お寺にとっては重大問題でしょう。争いになれば、力の強い寺が有利になることもあるでしょう・・

昔の二つの地の情景を正確に思い描くことは困難でしょう。今の様を見れば、私は白方の地の静けさが、美しさが、空海の生誕地としてより相応しいのではないか・・と勝手に思ってしまうのでしたが。

上記澄禅の日記の引用文中に「藤新太夫ノ住シ・・」という気になる部分が目に付きます。追記しておきましょう。

(追記)「大師誕生についての異説について」

この三角屋敷の記述は澄禅の日記の弥谷寺の項に含まれていますが、その記述の少し前にも、「剣五山千手院」の内部について詳細な説明があり、その後に「・・中尊ハ大師ノ御影木像、左右ニ藤新太夫夫婦ヲ石像ニ切玉フ。」との記述が見られるのです。(現在も弥谷寺大師堂の奥の院獅子の岩屋に参ると木像の大師像とそれを守るように置かれた阿弥陀如来と弥勒菩薩とされる石像を目にします。お大師信仰からするとやや不可思議とも思われる配置・・この石像を大師の両親を擬したものとする説。)

江戸時代初期、空海の父母については現在の定説とは異なり、父は白方屏風ケ浦に住む漁師藤新太夫(とうしんだゆう)母はその妻阿こや御前であったという伝えがあり、澄禅もこれを記したと思われています。

この空海の父母に関する伝えについては元禄12年の写本が残る「弘法大師空海根本縁起」に記されているといいます。現在の真言宗、お大師信仰にとっては驚くべき伝記と思われます。否、現在のみならず当時の(正当な?)高野山僧にとっても忌むべき伝記であったであろうことは、真念の「四国遍礼功徳記」の付録における寂本の強烈な当伝記批判からも推察されます。

しからば何故に?・・ 本縁起の制作背景は?

本縁起の内容は「弘法大師誕生のこと」以外に「夜泣きのこと」「成長のこと」「入唐求法のこと」「四国八十八ケ所開創と香川氏」「右衛門三郎のこと」「辺路の功徳のこと」

といったものが含まれています。

夫々の項目の制作にかかわった人物像としては念仏聖、高野山伏、熊野山伏などが考えられること。(弥谷寺獅子の岩屋の阿弥陀如来と弥勒菩薩を大師の両親とすることに念仏聖と高野聖の直な影響を指摘する研究者もあると)そして、その制作手法は次いで現れる真念や寂本との差はあるものの、その目的はより多くの人に四国遍路に関心を持たせ、その隆盛を図るという目的で共通していたのではないかとする論考があるのです。

(後段は、武田和昭「四国へんろの歴史」2016.11 に依拠または参考にさせていただきました。H29.7)

72番曼荼羅寺、73番出釈迦寺、74番甲山寺。この周辺の標石については、三巡目の日記に大分書きましたので今回は止めておきます。ただ、曼荼羅寺についてはちょっと委細が・・

納経所に行くと、ご住職?が「この寺の境内と周囲には5基のへんろ石があるのだ・・真念石と4基の茂兵衛さん・・」そこで、善通寺のMさんが作成された標石冊子を出してこられる。お寺の方が標石の話をされるのは珍しいこと。Mさんの影響を感じますなー・・

茂兵衛標石は門前のもの(117度目、明治29年)、北参道のもの(100度目、明治21年)、境内に立つ(180度目、明治33年)、それに境内の花壇に寝かされているもの(100度目?)。この最後の石が最近Mさんにより徳右衛門標石を改刻したものと判定されたといいます・・ 曼荼羅寺の桜

曼荼羅寺の桜

曼荼羅寺の標石以外に、三ケ寺周辺にある茂兵衛標石は11基を数えます。四国全体の遍路道の茂兵衛標石の置かれ様を振り返ってみますと、中務茂兵衛という人は情熱の人、(心苦しいけれど)悪く言えば無鉄砲で計画性に欠けた人に思えてきます。武田徳右衛門とは対照的な性格の人かも・・しかし、この情熱が無ければ280度の巡礼と250基を超える標石の建立という業はなしえなかったとも思えます。

出釈迦寺に向います。

(追記)「出釈迦寺の起源」

澄禅「四国遍路日記」(1653)を見ます。ここには札所としての出釈迦寺の記述は無く、曼荼羅寺の項に併記されています。

「出釈迦山。先五町斗野中ノ細道ヲ往テ坂にカゝル、少キ谷アイノ誠ニ屏風ヲ立タル様ナルニ、焼石ノ如ニ細成ガ崩カゝリタル上ヲ踏テハ上リ上り恐キ事云斗無シ。漸ニ上リ付、馬ノ頭ノ様成所ヲ十間斗往テ少キ平成所在、是昔ノ堂ノ跡ナリ。釈迦如来、石像文殊、弥勒ノ石像ナド在。近年堂ノ立シタレバ一夜ノ中ニ魔風起テ吹崩ナルト也。爰只曼荼羅寺ノ奥院ト云可山也。」

真念の「道指南」には七十三番出釈迦寺の項に「本尊釈迦 秘仏 御作。ほかに虚空蔵尊います・・」と記し、さらに近年麓に寺ができ、ここに札を納めると追記されています。

寂本「四国遍礼霊場記」には更に詳しい。

「我拝師山出釈迦寺 此寺は曼荼羅寺の奥院となん。西行のかけるにも、まんたらしの行道所へのぼるは、よの大事にて、手を立たるやうなり、大師の御教書て埋ませおはしましたる山の峰なりと。俗是を世坂と号す。其道の程険阻して参詣の人杖を拠岩を取て登臨す。南北はれて諸国目中にあり。大師此所に観念修行の間、緑の松の上白き雲の中釈迦如来影現ありしを大師拝み給ふによりて、ここを我拝師山と名け玉ふとなん。山家集に、その辺の人はわかはしとぞ申ならひたる、山もしをはすて申さずといへり。むかしは塔ありきときこへたり。西行の比まではそのあとに塔の石すへありとなり。是は善通寺の五岳の一つなり。むかしより堂もなかりきを、ちかき比宗善という人道のありけるが心さしありて。麓に寺を建立せりとなり。此山のけはしき所を捨身が岳といふ。大師幼なき時、求法利生の御こヽろみに、三宝に誓ひ捨身し玉ふを、天人下りてとりあげけるといふ所なり。・・」

即ち、元々曼荼羅寺の奥院と呼ばれていたのは、世坂を上った行動所であったが、宗善が麓(遥拝所)に寺を建立した。その時期は、澄禅の日記の承応2年(1653)から道指南が出版された貞享4年(1687)の間であり、それが出釈迦寺の起源ということになりましょうか。

もう一つ、弘化4年(1847)の金毘羅参詣名所図会の出釈迦寺絵図を見てみましょう。山門、本堂、大師堂、鐘楼、客殿などほぼ現在に近い堂宇を備えています。明治以降、山上の行動所にも山門、本堂、鐘楼が備えられ、出釈迦寺奥之院と呼ばれるようになります。

(令和5年7月改追記)

納経所に荷物を置かせてもらい捨身ヶ嶽禅定に上らせていただきます。

急坂ですが、荷物がないということがいかに楽なことであるか、実感させられます。

坂の途中には、御加持水(勺がおいてあり汲むことができる)、西行の腰掛石、それに小さい桜花「稚児桜」(香川さくら百選のうち)など。

同行のお大師さん(杖)は奥の院(禅定院)のお堂でお待ちいただいて禅定の岩場を上ります。

鎖が2ヶ所、絶景の場。禅定には少年大師像など多くの石造物が立っています。

奥の院のお堂の屋根と鐘楼が見えていますから、写真では大した高さには見えないのですが、高所が苦手の人は止めた方がよいでしょう。

眺めれば、手前に大池、緑の田園、その向こうに弥谷山、天霧山さらに白方の沖の海が霞んでいます。

道はさらに我拝師山の山頂に続いています。岩の間を上る少々荒れた山道。頂上には樹木があって残念ながら眺望は望めません。

禅定への道は五つの山(火上山、中山、我拝師山、筆ノ山、香色山)を縦走する登山道の一部となっています。特に我拝師山から筆ノ山に向って下る道は県内でも屈指の急坂で、この登山道自体それなりの経験と装備で歩くべき道と戒められています。これらの山は前記したように五岳と呼ばれ、善通寺の山号にも採られた霊山でもあるのです。

禅定を下る時はルートが見えないため少々戸惑います。私は最初左に下りて絶壁の上、身動きがとれなくなり上り直し右に下りました。右が正解。

出釈迦寺奥の院へ

捨身ヶ嶽禅定

捨身ヶ嶽禅定 捨身ヶ嶽禅定

捨身ヶ嶽禅定

我拝師山山頂への道

我拝師山山頂への道

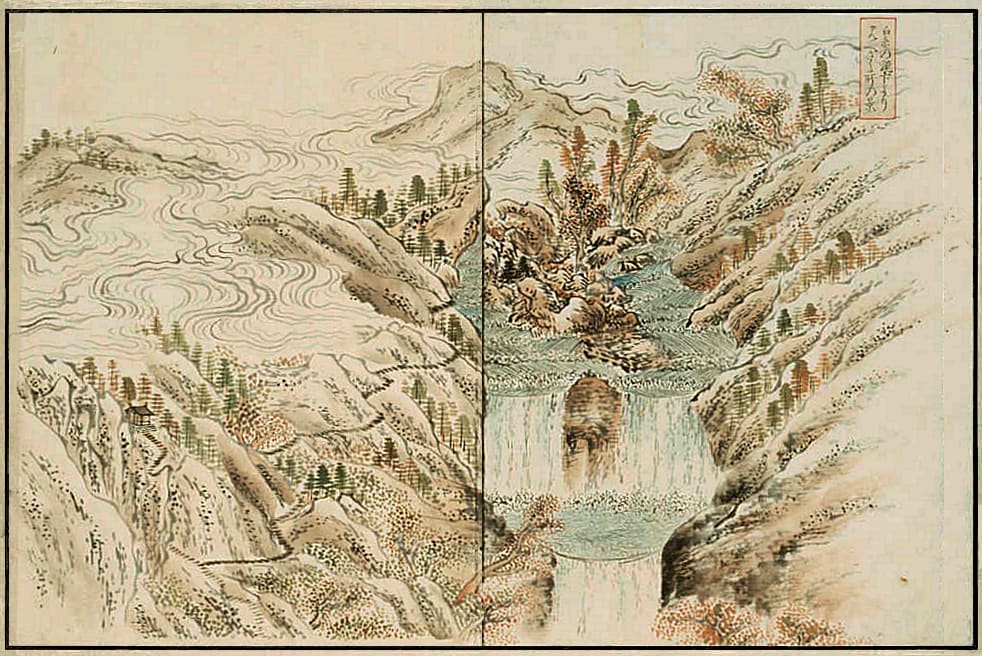

寂本「四国遍礼霊場記」出釈迦寺図。世坂、塔跡、捨身岳、我拝師山などの書込みが見える。

金毘羅参詣名所図会、出釈迦寺絵図

甲山寺への道、外国人遍路

今日はあまり歩いていませんが、善通寺宿坊泊りです。

境内は昨日AKBのイベントがあったとか・・その余韻?で閑散。

外国人の姿を随分見掛けます。神妙な顔、首を傾げるしぐさの人も。宿坊はカナダからの観光客でいっぱい。我々と同じ食事をしています。ここでも神妙な顔。大きな声を挙げる人はいません。ちょっと変わった観光旅行かもしれません。 善通寺本堂

善通寺本堂

(4月1日) (平成29年5月一部改)

(追記)「善通寺伽藍の変遷」

ここで善通寺の伽藍の変遷についてその概略を辿っておきましょう。

善通寺の東院と呼ばれてきた場所にはすでに白鳳時代に寺があったようです。鎌倉時代、高野山の学僧道範(1178~1252)の「南海漂流記」には「裳階を持つ二層の金堂がある。仏はすべて「埋仏」(地震などで破壊した仏が半ば土に埋まった状態)である。」といったようなことが記されています。寺の名は大師の先祖の人の俗名をとって「善通之寺」と呼ばれていたとも。

当時の寺の様子は、現在善通寺宝物館に保管される「徳治の古地図」(徳治2年(1307))に伺い知ることができます。その地図には、南大門、五重塔跡(延久2年(1070)倒壊)、金堂、講堂が縦に並ぶ(「四天王寺式」と呼ばれる)伽藍配置が見られ、その他宝塔、御影堂、護摩堂、常行堂、鎮守五社明神など。そして、寺地より西に少し離れて誕生所の建物が記されています。

道範の記録とこの古地図よりその程度を推し量ることは困難ですが、荒廃した状態であった寺を修理・整備したのは、その後の有範(1270~1352)で、後に「善通寺中興の祖」と呼ばれました。

西院の場所は古くから佐伯氏の旧宅があった所で、白鳳時代の寺が衰微した後、別当の地位を確保していたと言われています。

14世紀に行われた伽藍整備は、東院とともにむしろ西院の誕生院としての寺整備に重点があったようにも思えます。その締めくくりとして行われたのが仁王門の金剛力士像であったのではないかとも考えられています。この金剛力士像は現在も西院誕生院の山門に立つもので、昭和50年の修理時に発見された墨書より南北朝時代の応安3年(1370)の造立と判明し俄かに注目を集めています。門内に立つとその下半身など見え難いところもありますが、専門家からは衣の裾の厚ぼったい表現に様式の形骸化の指摘もあるものの、運慶一派の様式を踏襲する全体の姿勢形状や抑揚の強い肉身の表現など感嘆の声を発せさせる素晴らしい像です。

また、西院に御影堂が出来るまでは阿弥陀堂であったと言われます。親鸞堂もあり浄土教的伝統も多く残ることも指摘されるところです。

その後、江戸時代初期の状況はどうであったのでしょうか。

澄禅「四国遍路日記」(承応2年(1653))では「本堂ハ御影堂、又五間四面ノ護摩堂在り。札所ハ薬師如来、大門サキニ有。・・」とあります。

寂本の「四国偏礼霊場記」(元禄2年(1689))の絵図は不明確ながら西院を中心に描かれ、誕生院、大師堂、護摩堂が示されます。

いずれも寺の中心は西院にあったと思わせられる表現となっています。

寛政12年(1800)の「四国遍礼名所図会」に至り、金堂(元禄12年(1699)建立、現存)、経蔵、五重塔(天明8年(1788)五重成就した3代目の塔)、西院大師堂、十王堂などが記述され、整備の進んだ様が伺えます。

江戸末期の寺の状況を金毘羅参詣名所図会(弘化4年(1847))で見てみましょう。西院は「奥院御影堂」「鎮守佐伯八幡宮」と表示されています。

大きな変化は西院に御影堂が建立されたこと(天保2年(1831))、元の御影堂(大師堂、延宝年間(1673~1681)建立)が常行堂(現在は釈迦堂)として東院に移されたことくらいでしょうか。現在に通じる境内の整備をみることができます。 (参考資料、五来重「四国遍路の寺」ほか)

四国遍礼名所図会 善通寺 四国遍礼名所図会 西院大師堂

金毘羅参詣名所図会 善通寺

金毘羅参詣名所図会 奥院御影堂

西院仁王門

(令和2年12月追記)

(追記) 付録 「善通寺五重塔について」

善通寺は永禄元年(1558)の兵火により伽藍のすべてを失いますが、その後に建てられた金堂と五重塔は今では建築的にも目を惹くものとなっています。

金堂(本堂)は元禄12年(1699)の上棟。一重裳階(もこし)付きで随所に禅宗様の建築様式が見られるもの。(国重文指定)そして、東院の東端に高さ43mの巨大な姿を見せる五重塔。(2012年、国重文指定)

江戸時代の遍路記録を見てみましょう。澄禅「四国遍路日記」(1652)には「本堂ハ御影堂 五間四面、護摩堂有リ」と。「四国遍礼霊場記」(1689)には道範の記(13世紀)を引いて「四面二町、其間種々の堂舎・宝塔・灌頂堂・護摩堂」があったと。そして絵図には大師堂、護摩堂、誕生院、経蔵などが描かれます。「四国遍礼名所図会」(1800)には「金堂、経蔵、五重塔、西院大師堂、十王堂」があると記され絵図にも示されています。繁栄から衰退、そして再び繁栄へとたどる寺の様子が伺えます。

四国八十八ヶ寺中で五重塔を有する寺は、現存の古い順に善通寺(明治35年)、本山寺(明治43年)、志度寺(昭和50年)、竹林寺(昭和61年)と4寺を数えるにすぎません。いずれも建立年が比較的新しく全国的に見れば注目度も高いとは言えません。その中で善通寺と本山寺のものは上層に向かっての逓減率が小さい、相輪が短い、庇の張出が小さい、といった江戸時代以降の五重塔の形式を伝えるものと言われます。

善通寺に現存する五重塔は4代目。3代目の塔は上記の「四国遍礼名所図会」に示されたもので、宝暦12年(1762)綸旨(天皇の勅許)、宝暦13年一重柱立・・天明8年(1788)五重成就、文化元年(1804)入仏供養と42年の年月を要しています。大工棟梁は塩飽本島笠浦居住の真木(さなぎ)弥右衛門清次と伝わります。この塔は36年後の天保11年(1840)落雷により焼失。

4代目の塔は早く弘化2年(1845)綸旨、嘉永7年(1854)着工、大工棟梁塩飽本島生の浜の橘貫五郎、・・慶応3年(1867)二重上棟、棟梁2代目貫五郎、幕末、維新の休止を経て、明治15年五重上棟、明治18年宝塔が乗らない形で落慶法要、明治30年3代目棟梁大平平吉、明治35年(1902)完成。実に57年を要しています。3代目、4代目の塔を通じて塩飽大工の間で引き継がれた建設でした。

ここで「塩飽大工」と呼ばれる人々のこと。古くより島外に活動の場を求めた塩飽諸島の民は長年培った造船技術をもとに、江戸時代から明治時代にかけて中国・四国・近畿地方の沿岸部を中心に社寺や民家の大工として活躍してきたと言われます。明治期にはその活動の場は東京や朝鮮にまで及んでいました。明治5年の記録には塩飽諸島総戸数2244の内大工職は707とあります。特に有名なのは上記の橘貫五郎で善通寺五重塔の前に備中国分寺五重塔を完成させています。その他二代が関わったものを含め、備中の西大寺本堂、弘泉寺山門、高山寺、林松寺、正満寺、讃岐の水主神社、八剣神社、山北八幡などに橘家の名を残しています。

これらの内、私が実見することができた建物では、特に備中国分寺五重塔が印象に残っています。見事な周辺環境の中で慎ましくも自己を強く主張するその全形、近づけば躍動する彫刻の動物の姿など、忘れられません。

善通寺の五重塔(4代目)は、上記の江戸時代の塔に共通した特徴に加えて工法上の次の二つが挙げられます。一つは、各層の床(天井)板が張られ歩行が可能であること。二つ目は、心柱が五層目屋根裏から鎖で吊り下げられ、礎石より9cm浮いていること。この二つ目の特徴は、重量により建物全体の縮みと心柱の下がりを調整するためとも言われます。

善通寺の境内で塔の前に立てば、全国の五重塔の内3番目というその巨大な姿に圧倒されます。願わくば鳩除けとして設けられた各層の金網が無ければ・・と思ってしまうのですが。

(平成30年11月追記)

旧道で金倉寺へ、ワープして赤子谷の古道探索

御影堂での朝のお勤め、真っ暗な戒壇めぐり。

善通寺を宿坊を発ち76番金倉寺に向います。

この度は現在の通常の遍路道ではなく、旧遍路道を辿ってみたいと思います。

上吉田町四丁目の角を左折し、県道212号に入ります。県道はその先で斜めに左折しますが、そのまま直進。

この道は旧金毘羅多度津街道であった道です。300mほど行って四差路を右折。

この角に「(手指し)(大師像)遍んろミち」と刻された大きな石を中心に三つの道標が並んでいます。右側が正面に「遍んろみち 願主眞念」と刻された真念石です。左側の石は「是ヨリ東三丁石神社」と刻す文化2年(1805)の標石。中央は(大師像)(手指し)「是ヨリ右石神社へ一丁/遍んろミち/是ヨリ金蔵寺江十八丁」とある弘化2年(1845)の標石。いずれの石も石神社(石神神社)への距離からみて他所からここに移されたものと思われます。

すぐに石神神社の横。桜と菜の花に囲まれた田園のなか。突き当たりの車道を左に。高松自動車道の下をくぐってすぐ右折。二つ目の道を左折。

田圃のなかに墓地が見えます。その傍の畦道を進んでJRの線路を越えます。ここは正規の踏切りではなく「通行危険」の看板。

越えれば浄源寺(真宗)の前。県道25号を横切って進むと金倉寺の門前の道、現在の遍路道に合流します。合流点角に標石。

この道、なかなかいい道なのですが、鉄道を越える所が反則気味・・残念な道です。

下吉田町の標石

下吉田町の標石、右が真念石 石神神社  墓地の畦道を行く

墓地の畦道を行く 鉄道を越えて・・

鉄道を越えて・・

(この辺りの地図を貼っておきます。金倉寺への旧道は細点線で・・) 善通寺付近の地図

金倉寺からは、また4度目の道に復帰。記述も思いつきのみ、簡単に記しましょう。

金倉寺は茂兵衛さんと縁の深い寺。境内、周囲を含め7基の標石があります。三巡目で見落としたもののみ記します。

(門先)・記念碑「四国第七十六番霊場 智證大師誕生之所 訶利帝母出現之地」(明治23年) ・(115度目、明治23年)・(100度目、明治21年)

(近辺)・(88度目、明治19)手指しの彫りが見事。・(115度目、明治23年)。

記念碑にある「訶利帝母は、智証大師円珍が五歳の時現れ、生涯大師を守ったと言われる天女。別名「鬼子母神」。 金倉寺門前

金倉寺門前

葛原正八幡神社の周囲の桜、それにハナニラの群生の美しさ。ここは秋にはヒガンバナが咲いていたこと、思い出します。

一面の麦畑、麦畑・・

参道に立つ「こんぴら道 こんさうじ道 せんつうじ道」のおもしろい道標を見て77番道隆寺へ。

この寺、五来重は飛鳥・白鳳期の古寺を道隆という勧進僧が再興したと推定しています。

それにしても何故、衛門三郎の像が境内に・・衛門三郎の父がこの寺と縁があった、などという人がいましたがどうなのでしょうか。

葛原正八幡のハナニラ

葛原正八幡前の桜 麦畑を見て行く

麦畑を見て行く 道隆寺

道隆寺

さて、さて、私のランダムな思いつき遍路の仕業で、この先の78番から82番の札所は、既に3年前の秋に四巡目の参拝を終えているのです。(ほんとは、ここの道歩きたかったのですが、日程の都合もありましてね・・)

ここから鬼無駅までJRでワープし、寄り道をした後84番一宮寺に向うことにします。

寄り道とは何か・・平成23年10月、根香寺から一宮寺に向う途中、赤子谷の地蔵堂から袋山の山腹を巻いて鬼無に下る旧道のことを書きました(日記:平成23年秋その1)。

地元の面々は「絶対通れん・・」と保証した道なのですが、その道への未練は消えていません。鬼無側からその出口を探ってみることにしたのです。(あーあ・・)

地図上では、袋山の南、衣懸(こかけ)池の北に安楽院という寺があり、この辺りを経て山腹を巻いて赤子谷に至るルートと見当を付けています。

JRの列車が端岡駅を過ぎると、袋山の円錐形の山姿が見えてきます。

溜池(衣懸池)を右に見ると左手に「ほっくりさん参道口」と書かれた大きな看板が見えてきます。

「この辺だな・・」と思っていました。

鬼無駅を降りて、鬼無の街を歩き衣懸池の畔へ。北に袋山に入る道を探します。

やはり、あの「ほっくりさん参道口」しか見付けられないのです。

その道を上ると「保久俚大権現」を祀った社があります。謂れ書きによると「江戸後期慶應の頃、澳津彦命を祀る真助荒神があった。あるときここで大護摩供養をしたところ、お世話をした人は(長患いせず)ポックリと安楽往生の世界へ旅立つようになった。地元の人はこの荒神さんを「保久俚大権現」と改めて、春秋の中日に護摩供養を行うようになった」と。

その先、道を進むと道は蜜柑畑に当り途絶えます。

山道の入口に戻り、近くにある家を訪ねます。

家は3軒ほど。一軒目は留守。二軒目、新築の立派な家。躊躇いはありましたが、幸いにも70歳前後と思われる男性が出てこられます。

ほっくりさんと呼ばれているのが安楽院であること。無住だが、村人集って今年の春の供養をおこなったこと。社の少し奥の道の左側に道標があって、そこから赤子谷に通じる道があったこと。40年くらいは通っていないから、今は通れないであろうこと・・など丁寧にお教えいただいたのです。

社まで戻って道を探すと確かに草のなかに石標があります。「右・・左・・」と刻されていますが読みとれません。(目を細めて見ると単純に「右田道 左山道」と読めるような気もしますが・・)明治以降の比較的新しいものと思われ、寺社標記などは無さそうです。(片面には「火の用心」と)

その傍の草藪を見通せば、確かに道形。押し入るとその先に掘割状の山道が現れました。

落葉に覆われていますが立派な道です。相当奥まで辿れそうです。

ことによると・・と思わせましたが、少し進んで、南側の展望を得たところで満足します。引き返します。 ほっくりさん参道口

ほっくりさん参道口

道標 掘割状の道

掘割状の道

少し上って・・、御厩町辺りの展望

衣懸池の畔を通ります。

この池は江戸時代初期、寛永年間にこの地区の多くの溜池とともに造られたものと伝わります。

ここから旧道を辿り東へ直進、香東川に向って進みます。この辺りは檀紙町と呼ばれる所。嘗て檀紙の生産で名高かった地です。檀紙とは楮(こうぞ)を原料として作られる縮緬状の皺を有する高級和紙のこと。

小字名には、大将軍、八幡、紙漉(かみすき)等が残り、由緒を感じさせるのですが、田園の中の道、道標を見ることはありませんでした。遍路道というより、生活の道であったというべきでしょう。

香東川畔には、高さ2mを超える大きな道標があります。角柱の上に笠と火袋を載せた珍しいもの。

「一宮道 是ヨリ 二十八丁/根来寺 是ヨリ七十丁」嘉永四辛亥十一月の建立「紀伊日高郡串本村百姓吉右衛門 女房加津 加よ」と刻され、紀州からの遍路旅の夫婦、娘の寄進によるものと見られています。深い思いの秘められた道標にも思えてきます。

香東川畔の道標 香東川河川敷の道

香東川河川敷の道

少し上流の沈下橋は最近落下し、遍路道を通ることはできません。香東川の河川敷の遊歩道を歩きます。

83番一宮寺へ。

(鬼無付近の地図を貼っておきます。) 鬼無付近

一宮寺門前、茂兵衛標石(88度目、明治19年) 一宮寺で・・

一宮寺で・・

(4月2日)

四国遍路の旅記録 平成27年春 その2

旧雲辺寺道を上り雲辺寺へ

今日は、川之江から県境を越えて香川県に入り、豊浜町和田まで、そこから旧雲辺寺道を辿って雲辺寺に上り、北に四国のみち(今の遍路道)を下り、粟井の宿まで行く予定です。

雲辺寺へ上る道筋が現在の遍路道とは異なります。この道は古くからの雲辺寺参拝道であり、また川之江から豊浜の道は讃岐街道(ほぼ国道11号に沿う)ですから、二つの古道を辿るということになりましょうか。

川之江の市街を抜け、川之江八幡神社の前、「こんぴら道大門迄八里」の道標。ここは旧土佐北街道の起点でもあります。

国道を1k少々行くと、海岸に粗末な小屋が見えてきます。これが西行庵だといいます。

しばらく行くと、伊予と讃岐の国境であった余木崎。ここから豊浜までの道は、私は既に歩いています。(三巡目第8回その2「伊予土佐街道を行く」)

この時はさらに金毘羅さんまで行きました。見覚えのある道標や石燈籠に出会う懐かしい道でしたが、この日の日記では省略しましょう。

姫浜の「右あハ道 左古んぴら道」の大きな道標。この辺りが雲辺寺道の分岐点。高松自動車道の下をくぐってしばらく行くと、左手に弘化二年銘の石燈籠。台座に「雲邊寺道」と刻まれています。

いつもこの道を散歩しているという人に出会い、暫く並んで歩きます。

「この辺で遍路の人は珍しいのーたまに自転車の人はおるけど・・」

「雲辺寺の山道はワシら子供の頃は上ったけど・・今は上る人おらん。鎌でも持って行かんと無理じゃろ・・」 姫浜の道標

姫浜の道標 雲辺寺道の常夜燈

雲辺寺道の常夜燈

この先少しの区間、雲辺寺道は県道241号と重なりますが、その先は古い家並の有り様などから見て、今の県道の200mほど南を通っていたように私には思えます。

溜池の間の道を行きます。正面に亀の甲羅のような雲辺寺山がいつも見えています。

雨が少なく広大な河川のないこの地域は、農業用水確保のため、江戸時代、特に中期以降多くの溜池が造られたといいます。近年にはそれらの改修工事も行われ、立派な堰堤を見せています。

姥ヶ懐池の手前の四差路で「右うんへんじ巳智」の自然石の道標を発見。道どりが誤っていなかったと安堵します。(道標の左○○は、はちまん(豊浜八幡)かと思いますが、どうしても確信に至ることができません。)

300mほど先、千歳池の傍にも自然石の道標。私には「雲変寺・・」と読めるのですが・・

井関池の畔、享和三癸年(1803)銘の立派な地蔵があります。

ここまで来れば、別格16番萩原寺地蔵院もすぐ近くです。

この度は寄りませんでしたが、ちょっと触れておかなくてはならないかも・・

同じ山号「巨鼇(きょごう)山」をもつ雲辺寺と萩原寺。萩原寺の縁起に「・・一説に空海千手、地蔵の二像を造り、千手を山上に地蔵を山下に安置して二寺を一時に造立す。山上なる雲辺寺を奥院とし此寺を本院とせり・・」とあるように往時は極めて密接な関係にあったようです。(五来重はこの縁起にやや疑問を呈していますが・・)

江戸時代の初めに井関池が造られたため、道筋は不明確になったと思われますが、雲辺寺登山道も当然、萩原寺に繋がっていたのでしょう。 溜池の向こうは雲辺寺

溜池の向こうは雲辺寺

姥ヶ懐池手前の道標 千歳池畔の道標

千歳池畔の道標

千歳池、鴨が泳ぎ鷺が飛ぶ・・ 井関池と地蔵

井関池と地蔵

(この辺までの地図を貼っておきます。) 雲辺寺道(1)

池畔に嘉永元年の道標「右阿はみち/左雲遍寺」があります。その道を進み柞田川を宮橋で渡ると瀧宮神社。

川の傍、豊かな照葉樹林に覆われ、鎮まった雰囲気を持つ神社です。本殿は弘化二年の再建。祭神は素戔嗚尊。素戔嗚尊と滝宮(あるいは八坂)との強い繋がりを説く人がいます。私はその糸を手繰る術を持ちませんが・・

川の傍の道を行き櫃負(ひつお)橋を渡ってすぐ右が雲辺寺山への登山口です。

橋の袂で地元の人。

「橋の名前見たかー ありゃ小学生が書いたもんや・・ ここを上ったとこにある観音堂は昔(大正時代まで)ここにあってのー、流されて今のとこや・・佐伯さんがお祭りしとる・・」

登山口には上部の欠けたおそらく四十五丁石があります。

少し上ると、千手観音と弘法大師を祀る櫃負観音堂。

この観音堂、櫃負という名、佐伯家が祭っているというのも由緒と因縁を感じさせます。少し調べて見ました。

亀山院(天皇在位1260~1274)の使者(山伏か)が櫃を背負って雲辺寺に詣る途中、この地で休んだ(または経卷を祀った)ことが櫃負の名の由来であるとか。このお堂、明治初年までは寺小屋を営んでいたとか。村の中核として活動している様が目に浮かびます。

堂前に昭和2年に建てられた「是より雲邊寺へ四拾六丁拾五間」の石碑があります。

やや荒れた道を進むと墓地に達します。振り返れば、井関池と神社の森が見おろせる道です。 瀧宮神社

瀧宮神社 櫃負(ひつお)橋

櫃負(ひつお)橋

雲辺寺道山道の入口 櫃負観音堂

櫃負観音堂

櫃負観音堂前の標石

少し下って舗装道(ロープウエイ駅方面に通じる市道)を横切ると、「雲辺寺登山口」の標示があります。

左側の山裾に沿った荒れた道を進みます。併行して右側にコンクリートを流した道がありますが、これを上ると作業場跡に出て道を失います。注意が必要な場所です。

ここから寺まで丁石は切れ目なく続いています。歩く者にとってはそのありがたさを実感させられます。参詣道によく置かれる地蔵丁石ではなく、小型の角柱であるのはちょっと残念ですが、丁石の他に道中に地蔵が四基置かれているのを見ました。

38丁石から33丁石までは荒れた急坂の道です。羊歯に覆われた所もあります。

37丁石の付近、豊浜から歩いて来た道の溜池と緑の田園が見渡せます。 市道を横切る

市道を横切る 37丁石

37丁石

歩いてきた道を振り返る

31丁石付近に地蔵。「(手指し)水あり」と刻されます。

27丁あたりで標高450mの鞍部に達して、20丁まで比較的平坦な道となります。

27丁辺りに天保二年銘の地蔵。

20丁石の先に文政十二年銘の地蔵。ここにも「是より右ニ水あり」と刻されます。辺りを少し探してみました見付けられません。昔は水場があったのでしょう。

17丁から12丁までは、右に深い谷を見る厳しい上り。14丁の先に地蔵。

31丁付近の地蔵「水あり」

27丁付近、天保2年の地蔵

20丁辺りの馬の背

21丁辺りの地蔵「・・水あり」 13丁辺りの道

13丁辺りの道

11丁石辺りは左に谷を見る路肩の痩せた道。時折ロープウエイの機械音が聞こえてきます。

スキー場のリフトを見て、2丁石の先で、突然ロープウエイ駅の前に出ます。 11丁辺りの道

11丁辺りの道

2丁石辺り、この上がロープウエイ駅

ここまでの山道の途中数ヶ所で、もう10年以上前の年号の書かれた鯖大師明善さんの札を見ました。明善さんの札のある所、古くからの遍路道の証明のような思いで、心強く思ったものでした。

この道、雲辺寺への上り道のなかでは、やはり最も厳しい道でしょう。私の老足で3時間以上をかけました。

雲辺寺では参道の羅漢さんの数がまた増えていました。本堂を始め多くの建物はコンクリート製のピカピカなものになり豪華ですが、古寺としての時間を尊びたい私にとっては、少々違和感を感じる風景でもありました。

ああ、登山道の入口の櫃負観音堂の由来にも係わること、一つ加えておきましょう。

寺の本坊の裏に亀山院陵があります。

亀山院は雲辺寺の帰依深く、崩御後遺髪を埋めたということです。近くにアカガシの霊木があります。お参りする遍路は滅多にいないでしょうが・・

ふっと、先般放映されたNHKの歴史秘話ヒストリアの中の遍路番組を思いだしていました。戦後初めてのバス遍路。車道がなく歩いて上った山上から、戦争を経て蘇る田畑や家々を目が覚めたように眺める夫々の出で立ちの遍路一行。感動的な場面でした。それは、多分きっとこの雲辺寺でのことであったと想像します。

下りは四国のみち(今の遍路道)を歩きます。雲辺寺道に比べ何と良い、楽な道であることか。でも、少し下ればあの四国のみち特有の階段が膝を容赦なく傷めつける道でもあるのです。 四国のみちを下る

四国のみちを下る 四国のみちを下る

四国のみちを下る 観音寺の街が霞む

観音寺の街が霞む

寺より3.5kほど下って左に小さなピークが見える所「一升水」と呼ばれます。

雨乞いの霊験を伝える「鰻淵の伝説」の案内板。この地の人々の最大の悩みが「水」であったことを物語るものでしょう。この「水」のこと、後の日にも何度も見、反芻されます。

「名所図会」に「庵 山の中程にあり、行暮の節ハ宿をかす、甚だ美麗なり」と記されるのもこの辺りのことでしょうか。(或いはこの庵、昔の白藤大師堂のことかも・・)

この辺りから谷を下る旧道の入口は見落としました。

旧道の先、山を下って新池の傍を通り今の白藤大師堂に至る「旧へんろ道」として残されています。

旧へんろ道の入口。中年の女性。

「ワシら子供のころは、この道を雲辺寺に上ったもんや・・今は山の中の道は通れんじゃろ・・これから先の道には丁石が残っとるよ・・」。

ここは白藤大師堂の故地だといいます。高所に多くの遍路墓。その向いに徳右衛門標石「是より小松尾寺へ一里」がありました。この石の頭は蒲鉾型ではなく三角です。

ここでも、標石の大師像に花が供えられていました。

旧遍路道と遍路墓 粟井の徳右衛門標石

粟井の徳右衛門標石

今日の宿はここからすぐ近く、高原のあの美しい宿です。

(山道の地図を貼っておきます。) 雲辺寺道(2)

(3月30日)

雲辺寺から大興寺、神恵院、観音寺、本山寺に参って弥谷寺の下まで

雲辺寺を下った高原の宿を発って、この日は71番弥谷寺手前の温泉宿まで行くつもりです。

ここから67番大興寺への道、大興寺から68番神恵院、69番観音寺への道、そこから70番本山寺への道、本山寺から71番弥谷寺への道。それぞれ2、3度通っているのですが(私としては4巡目の道行きですが、萩原寺へ寄ったり、時には67番から70番へ行ったり、ズルしたり・・ですから総ての道が3度という訳ではないのです。)

雲辺寺と弥谷寺という印象の濃い道の谷間にあってどちらかというと思いだせないことが多い・・そんな道に思えます。過去の日記を振り返ってみると、特に68番、69番への道中の記述が殆どないことに気が付きました。このあたりを重点に、あとはできるだけ簡易にサラリと記したいと思っているのですよ・・ほんと。

さて、宿を出て1.5kほど行くと白藤大師堂。昨日見た、旧遍路道が山を下った所からここに移ってきたお堂。赤い幟が無ければ、集会場か民家のように見えます。

ここから大興寺までは丁石仏が並ぶ道です。

左手に岩鍋池を見て過ぎると、文政四年の道標「(手指し)右 古まつをじ すぐ 古んぴら道 左 くあんおんじ」。

そう、ここを左に1k少々行けば、以前歩いたことのある金毘羅讃岐街道(伊予土佐街道)なんですね。右折してすぐ左手に土佛観音。境内に真念石があります。実は観音堂の右手に小堂の中の地蔵と並んで古い道標。微かに「遍ん路みち」と読めます。最初、私はこれが真念石どと思っていました。これは違うようですね。

近くなっても急な丘を上がったり下りたり大興寺は意外に遠い。

山門前に二基の茂兵衛標石(100度目、明治21年)(179度目、明治33年)と並んで弘化四丁未年の銘のある立派な立ち姿の地蔵道標。境内は桜が満開でした。

大興寺への道、文政2年の道標 路傍に並ぶ地蔵

路傍に並ぶ地蔵

大興寺山門前の地蔵と茂兵衛標石 大興寺の桜

大興寺の桜

大興寺から68番神恵院、69番観音寺への道は、1kほど北に行き国道377号(伊予土佐街道)を少し西に行き、右手ににある茂兵衛標石「左いよ道/(手指し)」(100度目、明治21年)の手指しが指す細い道を入ります。

右方に拡がる菜の花畑をまいて、左手に金神神社を見る道角に真念石があります。ちょうど民家のご主人が出てこられて笑顔のうち、

「これ真念石、もしほかすことがあったら引き取るよ・・と大興寺のご住職も言うとる・・」なんて。大通寺(天台宗)の前を通り、仁池向いの心光院。ここには近くの丁石仏が集められています。椿を背に立派な地蔵も。

池の尻の接近した場所に2基の茂兵衛標石(143度目、明治28年)(140度目、明治28年)。 観音寺への道の入口

観音寺への道の入口

菜の花畑 新田町仲原の真念石

新田町仲原の真念石 心光寺の地蔵

心光寺の地蔵 池の尻の茂兵衛標石

池の尻の茂兵衛標石

赤土池の傍、赤土池改修記念碑と並んで徳右衛門標石様式の照蓮標石があります。阿波以外の地の照蓮標石は珍しい。「四国中千躰大師 真念再建願主・・文化六年」の刻字が見えます。

照蓮については以前の日記に書いた気がします。(平成24年春その2)

真念の心を継いで、四国中に千躰の大師像を建てようとしたその情熱が伝わってくるようです。

出柞町に入り、真念石、それに覆いかぶさるように茂兵衛標石が並んでいます。

茂兵衛標石は145度目のものですが、劣化が進み刻字は殆ど読みとれない状態です。

真念石は最も多い「遍ん路みち」ではなく「これよりく巳(わ)んおんじみち」と刻まれています。古いもの(400年に近い!)ですが、その流れるような刻字は驚くほど明瞭です。不思議という他ありません。石の左面は隣の茂兵衛標石が接近していて、よく見えませんが「為父母六親 施主大坂西濱町 木屋半右衛門」刻まれます。「道指南」の後書に「梓工傭銀喜捨、大坂西浜町野口氏木屋半右衛門」(いわばスポンサー)とあるその人です。

この標石の位置は重要な意味を持っているようです。「名所図会」に「植田村 印石より右に入、弐丁程行、七宝山神照益寺普門院、天神社寺門にあり、天神松天神宮の前にあり・・」と紹介しています。また細田周英「四国偏礼絵図」にも「神照密寺 肋懸松 タカサ三丈 太サ一丈五尺廻リ 東西枝廿六ケンヨ 南北廿ケンヨ」と案内されています。

私も訪ねてみました。お堂一つの小さな無住の寺ですが、由緒を感じさせます。隣に植田天満宮があります。名物であったであろう天神松はもう見られませんが・・

赤土池の記念碑と照蓮標石 照蓮標石

照蓮標石 出作町の真念石

出作町の真念石 神照益寺普門院

神照益寺普門院

観音寺の街に入ります。

財田川を渡り68番神恵院、69番観音寺にお参り。立派な山門、ある先達さんも言っていた驚く華麗さの鐘楼。桜は五分咲き。

私もここでは決まって本堂前の茶店で甘酒を戴きます。縁台には誰もいません、一人です。

店のおばさんに冗談言っても通じません・・

観音寺、神恵院の仁王門 仁王

仁王 観音寺本堂

観音寺本堂

観音寺本堂 観音寺大師堂

観音寺大師堂 観音寺鐘楼

観音寺鐘楼 観音寺の桜(薬師堂)

観音寺の桜(薬師堂)

それから裏の山に上って銭形砂絵とその向こうの海を眺め、琴弾八幡宮に参ります。

これもいつものこと。 銭形砂絵

銭形砂絵

長い石段をゆっくり下り、玉垣の側石に挟まれた美しい真念石を見て、玉垣の外の産巣日(むすび)神社(妙見社のことらしい)に通ずる道に丁石を発見したり、気の抜けたような時間を過ごしていました。

昔は琴弾八幡の参道の途中から観音寺へ行く道があったようで、この丁石、ひょっとするとその道にあったものかもしれません。(寂本「四国遍礼霊場記」の絵など)

ついでにまた脱線しますが、真念石は神戸の六甲山で産する御影石が使用されていると言われます。四国には、庵治石や青木石や多くの名石があるのに何故でしょう、何か理由があるのでしょうか。 琴弾八幡

琴弾八幡 玉垣の真念石

玉垣の真念石 石段を下る

石段を下る

琴弾八幡の石段

琴弾八幡の石段 石段傍の丁石

石段傍の丁石

(追記) 江戸時代の68番・69番札所 (昔々・・)

江戸時代、「四国遍路道指南」(1687)、「四国遍礼霊場記」(1689)では68番札所は琴弾八幡宮、また69番札所は観音寺となっています。また、「四国遍礼名所図会」(1800)ではやや詳細に68番「琴弾八幡宮、別当観音寺」、69番「七宝山 観音寺神恵院」と表記しています。

「霊場記」には琴弾八幡宮の縁起が記されます。

「・・大宝三年(703)、宇佐の宮より八幡大神爰に移り玉ふといへり。・・」 「・・然して此の山の麓梅腋の海浜に一艘の怪船あり。中に琴の音ありて、其音美妙にして嶺松に通ひけり。・・」 この地で修行をしていた日証上人(法相宗の僧)は八幡神のお告げを感得し、里人とともにその船を神舟とし、琴とともに山頂に運び祀ったのがその始まりとされるとするものです。

琴弾八幡宮の縁起は観音寺に伝わる「琴弾宮絵縁起」にも示されます。この絵図は宮の縁起を絵画化して表現するとともに、琴弾宮一帯を浄土として示す礼拝図としての役割も持っていたと言われます。

その後、大同2年(807年)四国を行脚中の空海が当社に参拝、琴弾八幡の本地仏である阿弥陀如来図を安置し神仏習合の神社となります。第68番札所として別当が観音寺におかれるのはさらに後のこと。

なお、現存する「琴弾宮絵縁起」は「絹本着色琴弾八幡本地仏像」とともに鎌倉時代の作とされ、重文指定となり神恵院に受け継がれています。

「霊場記」の記述と琴弾八幡図によれば、山上に本社、武内大臣社、住吉明神社、若宮権現社、天神社、青丹大明神社(伴社筆頭)、鐘楼が並び、一の鳥居の横に弁財天、鹿嶋、本地の書き込みが見られます。「本地」とあるのはあるいは本地仏である阿弥陀如来図を収めた堂を示しているのでしょうか。また、一の鳥居と二の鳥居の間に観音寺道との表記があります。本文に書いた丁石はこの道上に当たるように思えます。

もう一つ、江戸末期の「金毘羅参詣名所図会」(弘化3年(1848))を見てみましょう。

山上に本社、高良社、住吉社、若宮の他に大師堂、上ノ庵。その下の段に鐘楼、九重石塔、龍宮〇宮、中ノ庵。一の鳥居の近くに鹿島社、御札納所、手水が見られます。霊場記との大きな相違は、大師堂、御札納所などが設けられたこと。なお放生川沿いの道(現在の道筋に近い)は見られるものの、観音寺参道は表記されません。道筋の変更があったのでしょうか。

琴弾宮図(上部)(金毘羅参詣名所図会)

琴弾宮図(下部)(金毘羅参詣名所図会)

明治初年の神仏分離令は琴弾八幡宮に大きな影響をもたらします。別当であった観音寺は離れ、68番札所は神恵院となります。

本地仏であった阿弥陀如来図は観音寺の西金堂(現在の薬師堂の場所)に移され、2002年神恵院のコンクリート造の本堂ができるまで本堂としての役割を果たすことになります。

琴弾八幡宮の事実上の開基とみられる日証上人(観音寺の開基ともされる)、その墓は江戸時代までは名所として紹介されていますが、今は寺で尋ねてもその所在を確認できません。これも神仏分離令の為せる所業なのでしょうか。 日証上人墓(金毘羅参詣名所図会)

日証上人墓(金毘羅参詣名所図会)

69番札所観音寺についても触れておかなくてはならないでしょう。

開基当初はともかく、観音寺は空海との関わりが深くなる9世紀以降、後に70番札所となる本山寺とともに山号に七宝山(しっぽうざん)を名乗ります。

この山号は当地に仏塔を建てて瑠璃・珊瑚・瑪瑙などの七宝を埋め地鎮したことに由来すると言われますが、一方で、琴弾山の東北に連なる山々、不動の滝、稲穂山、高屋神社、七宝山、その山麓の興隆寺・・この七宝山系と呼ばれる山岳の道は、山岳信仰、修験、真言密教と繋がる宗徒修行の道であったとする説は首肯できるものに思えます。興隆寺(跡:豊中町下高野)が観音寺、本山寺共通の奥の院とされるのもこの説を推すに有力なことです。この道は観音寺、本山寺から弥谷寺(さらに曼荼羅寺、五岳山を経て善通寺に至るとも) もう一つの遍路道と言いうるかもしれません。夢想は拡がります・・

さて、「霊場記」の観音寺の項を見ましょう。本堂(本尊聖観音)、金堂(薬師)、弥勒堂、青丹神社、五所権現社、荒神社、愛染王、宝塔などの堂宇。ただし付属の絵図は正確性を欠いているように思えてなりません。現存するものは延宝5年(1677)大改造したと伝わる3×4間、向拝付の本堂。(以前は南北朝時代再建の方5間の堂であったと伝わる。古様式を残した素晴らしいお堂と思わせられます。金堂におられる薬師如来は平安中期の作と言われ、元禄6年(1693)修理の記録を持ち、薬師堂に現存します。ただし脇の四天王は現在は本堂の聖観音の脇持となっているようです。

次に「四国遍礼名所図会」を見ます。本堂(聖観音)、本堂横に大師堂、本堂の上に金堂(薬師)、宝塔古跡、仁王門、惣門など。「霊場記」以降で新たに加わったもの、大師堂(3×4間、向拝付、宝暦11年(1761)再建、現存。金堂は天文4年(1739)再建のものとおもわれますが、現存のものではありません。、仁王門(安政9年(1797)建立、現存)、仁王は享徳年間(1455頃)の優品と言われ、現存。なお、金堂の項に「本堂のうえに琴弾より下る道」との書き込みがあります。前記のようにの時期、琴弾八幡宮から観音寺への参道の変更があったのかもしれません。

序でに「金毘羅参詣名所図会」を見てみましょう。詳細な書き込みはこれまでの絵図の変遷を復習する思いで興味をそそられます。本堂が中金堂、金堂が西金堂と表記されている他、新たにみられるのは太子堂、鐘楼(ふんだんに彫刻が施されたもので文化7年(1810)の再建と見られています。現存)といったところでしょうか。

本図会と現状との大きな違いは、太子堂は神恵院本堂近くに移ったこと、弥勒堂は開山堂と名を変え現存、しばしば登場する金堂(西金堂)は大正時代に再建、薬師堂として現存。

観音寺図(金毘羅参詣名所図会)

財田川を渡って観音寺市街に入る橋は三架橋と呼ばれ日本百名橋にも選ばれる鉄骨コンクリート橋の美しい橋ですが、文政12年(1829)に染川に架けられた(当時、財田川は染川と呼ばれた)木橋(太鼓橋)の絵図が残されています。羨むような情景ではあります・・掲げておきます。

三架橋(金毘羅参詣名所図会)

(令和1年12月 追記)

観音寺から70番本山寺への道は好きな道です。特に財田川左岸(南側)の道は一際自然豊かです。この道のこと何度か書いた気がします。

観音寺から本山寺へ

本山寺は、仁王門も本堂の屋根もそして五重塔もどっしりとした佇まいで心を打つ風情です。 本山寺山門

本山寺山門 本山寺境内

本山寺境内 本山寺本堂

本山寺本堂

本山寺本堂とサンシュユ 本山寺東門の茂兵衛標石

本山寺東門の茂兵衛標石

東門に茂兵衛標石(167度目、明治32年)。この標石には「弥谷寺本堂より大師生誕地屏風浦奥の院へ打ぬけ便利」と茂兵衛さんらしい注釈が刻まれています。

(追記)本山寺東門の茂兵衛標石について

この標石の記述、ちょっと気になりますね・・屏風浦奥の院とは海岸寺奥の院のことと思われますが、明治中頃、少なくとも茂兵衛さんは大師の生誕地を善通寺ではなく、白方屏風浦の地であったと信じていたということを示すものなのでしょうか・・現在善通寺市郷土資料館前に移設されている善通寺近くにあったと思われる茂兵衛標石には「弘法大師御誕生所善通寺道」と明記されていることを併せ考えると不可思議なことではあります。

弥谷寺までの道には、この標石以外に6基の茂兵衛標石があると思います。豊中町本山甲のもの(100度目、明治21年)には「法の花咲く道々の匂ひ希(あ)り 臼杵○○」の添句が付きます。笠田には2基(157度目、明治30年)(164度目、明治31年)、後者に箸蔵寺の標記があるのは不思議な感じがしますが、ここから高瀬町羽方、山本町神田、財田町財田上などを辿れば箸蔵街道に行き着くことは可能でしょう。高瀬町下勝間のもの(150度目、明治29年)。三野町大見のもの(140度目、明治38年)。そして弥谷寺山門下石段口のもの(100度目、明治21年)となります。

本山寺の近く妙音寺も立派なお寺です。遍路道から少し入りますがそれだけにとても静かな境内です。 妙音寺

妙音寺

追記「本山寺の修造と奥の院」

本山寺は、江戸時代の初め頃までは本堂、仁王門のみの簡素な寺容であったといいます。(本堂、仁王門はそれぞれ正安2年(1300)、正和2年(1313)の建立で現存する極めて立派な建築物です。)

江戸中期には四国遍礼名所図会(1800)に見るように、明治期に建立の五重塔を除きほぼ現在の形態を備えていたようです。その間、勧進聖や修験者の活発な勧進活動に負うところが大きかったと言われます。

本山寺には、興隆寺、妙音寺という奥の院と称する二つの寺がありました。興隆寺廃寺跡(豊中町下高野)には鎌倉時代後期から室町時代末に至る200年間に100基を超える石塔群(宝塔、五輪塔など)が建てられ今に残されています。寺の本尊は薬師如来であったと伝えます。もう一つの奥の院である妙音寺の本尊は阿弥陀如来です。

一方、本山寺の本尊は脇侍に阿弥陀、薬師の二如来を配する馬頭観音です。(四国八十八霊場では唯一) このことから、上記の江戸初期より始まる勧進活動が妙音寺(阿弥陀)と興隆寺(薬師)を統合し、新たに馬頭観音を加えて本尊とするという導線のもとで行われてきた(大師信仰の流れとも符号する・・)と考えられているようです。

(令和4年8月 追記)

そうそう・・この道では幸せな徳右衛門標石のことを書いておきましょう。

高瀬町下勝間六ツ松の溜池の傍のコンクリートのお堂に祀られているのです。立派な服まで着て。「是より弥谷寺迄壱里十八丁 寛政八辰」。

頭部は蒲鉾型ではなく四角錘。昔から堂内におられたのでしょう、劣化は殆ど見られないのです。

徳右衛門標石は、その大師像の彫りが優れているためか、道標でありながらお大師さんとして祀られている例は、他にも多くあります。つい一昨日も雲辺寺を下った旧遍路道沿いで見たところですね。

幸せな標石といえましょうか。

下勝間六ツ松の徳右衛門標石 徳右衛門標石

徳右衛門標石 弥谷寺への道

弥谷寺への道

さて、今日の宿は弥谷寺下の温泉です。

大興寺付近の地図 池ノ尻付近の地図 観音寺付近の地図 豊中付近の地図 高瀬付近の地図を貼っておきます。

(3月31日)

四国遍路の旅記録 平成27年春 その1

関ノ戸から伊予三島まで

その終りの日は石鎚山に上ったりしたものですから、ちょっと混乱しそうですが、昨年秋の区切り打ちで88ヶ所遍路道としては、西条まで歩いてきておりました。西条から次の札所、65番三角寺その麓の三島の街まで35k。歩くとすればたっぷり1日の行程です。

前神寺の門前に、三島までの汽車利用を勧める標石があったことをわざわざ思い出したり、この区間は国道に併行する旧道が遍路道であることが多く、上り下りは殆ど無いものの狭くて、車の往来もけっこうあって気が抜けない道であること、などを論って、後の行程を考えて半日行程とすることにしたのです。

四国中央市(土居町)に入るまでバスを利用してワープします。

関ノ戸の緩やかな峠を下る所から歩行開始です。

なお、今回の区切り打ちは、1週間ほどで88番まで行き、4回目の結願を目指します。(但し78番から82番までは4巡目を終了していますので飛ばします。)できるだけ寄り道の癖を排し、日記の記述も御託を避けた簡易なものにしたいと願ってはおります。

中将庵跡から国道を外れ関川を渡ると、緩やかに上り土居町の田園を見渡す道となります。心光寺前に茂兵衛標石(100度目、明治22年)があります。

道は下って木ノ川地区へ。年に三度実を結ぶという大師伝説を伝える三度栗大師堂の前。ここは大師堂と呼ばれますが、祀られているのは地蔵菩薩。

下畑野の民家の塀に挟まれた徳右衛門標石「是より三角寺迄四里」。

番外札所延命寺もすぐです。嘗ては「いざり松」(正しくは誓(ちかい)松)と呼ばれる松の大木が人気を博したそうですが、今はその枯れた幹が屋根の下に置かれ、寂しそう。

「昔はこの松の周囲に接待所があってのー・・」と地元のお年寄り。

宿屋も何軒かあったようで、小林一茶が泊ったという嶋屋跡の石碑も見ます。寺の前に「従是西西條領」の領界石。向いの四ツ角に「こんぴら大門へ十二里」の金毘羅道標。 延命寺(写真は変!)

延命寺(写真は変!) 路傍の地蔵

路傍の地蔵

歩いている道は遍路道ですが、金毘羅街道(讃岐街道)でもあります。いやいや、金毘羅街道を遍路も歩いているといった方は正しいでしょうか。この土居町の辺り自然石の常夜燈をよく見掛けます。旧街道の証しでしょう。

西大道に「右金刀比羅大門迄十一里 三角寺迄三里 是ヨリ松山へ二十二里/明治四十四年三月」の道標と、台座に「三角寺へ三里 奥野院へ四里/寛政八丙辰七月と刻された地蔵が並んでいます。道標は「こんぴら」ではなく「金刀比羅」とあるように明治の末に新たに建立されたもので、伊予、讃岐に広くある金毘羅道標とはその形式が異なります。

村山神社の入口に徳右衛門標石「これより三角寺へ三里」。面白(つらじろ)川の橋の袂に「「三角寺へ三り」と刻された地蔵。松山自動車道のICの道路をくぐり大地川を渡った所に「金刀比羅大門迄十一里 三角寺迄三り 前神寺迄八里/明治四十一年八月」の道標。これは西大道の道標と同形式であり里程も重腹しています。距離の感じからすると二つの道標の中間辺りが十一里のような気がするのですが。

寒川町に入り、西浜に三つの標石が並んでいます。右側のものが「こんぴら大門より十里」の本来の金毘羅道標の復刻版。中央のものは「これより三角寺・・」上部のみが残る徳右衛門標石。左側は初瀬観音を案内する標石のようです。

1k足らず行った大倉の変電所の北側に、新しい形式の金刀比羅十里石があります。この石には丑年女、酉年女、辰年女と名前を出さない寄進者が刻まれています。どういう事情があったのでしょうか。それは兎も角、こんぴらさんと金刀比羅神社の諍いは道標にも及んでいたことが覗えます。

西大道の金刀比羅道標と地蔵

村山神社前の徳右衛門標石

寒川町の金毘羅道標と徳右衛門標石

やがて中之庄町に入り「へんろわかれ」。

ここで讃岐街道は左に曲がり、三角寺または箸蔵寺へ行く「へんろ道」は直進するのです。

このへんろわかれ周囲の道の状況は国道11号バイパスが延びてきたため、以前とは様相を一変しました。歩道上に置かれた堂々とした茂兵衛標石(198度目、明治36年)「前神寺九里、三角寺五十丁、奥ノ院百八丁」の他に「金光山奥乃院は毎夜御自作厄除弘法大師尊像の御開帳阿リ四国巡拝の砌に盤参詣して御縁を結び現当ニ世乃利益を受く遍し」と刻す。

ここにはへんろ小屋も置かれています。しかし、この広大な交差点にこれら遍路のものを置くと、それが何と不釣り合いに映ることか・・

三角寺への遍路道は、その先で右折して石床大師堂の前に向います。道の拡張に伴って、行き場を失った地蔵(大師像か)と墓が道から一段高い隅地に押し込められている様子を見ます。これもまた心痛む風景です。

「へんろわかれ」の茂兵衛標石。へんろ小屋も見える。 道傍の石仏と墓

道傍の石仏と墓

へんろ道を世界遺産に・・という運動は、県も支援して続いているようです。歩く人の心は様々とは言え、遍路というものが現に存在しているのですから、それと関わりを持つ(というより遍路という行為の一部というべきか・・)遍路道の地蔵や大師像や道標や墓や・・そんな事象を遺物としてではなく、遍路にまた生活のなかに生きる形で残す方法(工夫)は考えられないだろうか・・

変わり果てた「へんろわかれ」周囲の状況を見ながら、そんなことを考え、また願っていました。

(釈明) こうやって日記を書き進めて行くと、いつの間にか、標石等の紹介日記の体を呈するようになってきました。同じ道を3度、4度と歩きを重ねてくると、古からこの道を歩き様々な思いを秘かに刻んできたそれらの石に惹かれるようになってきた・・その所為とご容赦戴きたい。 一つの道で記すと、他の道でも記さないと気がすまなくなるものです。これからも続くでしょう。 なお、刻まれた文面について、歩くなかでその総てを記録したり写真に収めたりすることは不可能でした。主として、善通寺のMさん(別名「ハットリさん」とも)の膨大なサイト「空海の里」、それに「愛媛県、伊予の遍路道」を参考にさせて戴きました。併せて感謝します。

(3月28日)

三角寺、奥の院仙龍寺往還の道

三島の街から65番三角寺の山道に至る間には、江戸時代中後期を中心とした地蔵、道標、墓などの石造物が多くあります。四国の遍路道のなかでこれほど集中している場所は他にはないのではないかと私は思います。江戸時代、この地の遍路に対する情熱を感じないわけにはいきません。

道標については既に3巡目の日記(三巡目第7回その3)でかなり載せてきましたので、写真の重複はできるだけ避け、今回私が確認したものを紹介したいと思います。

「へんろわかれ」を過ぎ、県道を右折する角に ・「右へんろ道/天保三辰」 ・「右へんろミち/明治十六乙酉」の2基(写真)。

石床大師堂の前に ・茂兵衛標石(198度目、明治37年)。大師堂境内に ・地蔵、台座に「宝暦五乙亥(1755) 三角寺へ四十七丁」の刻字。 ・「より○角寺へ一里」上部が欠落していますが徳右衛門標石 (以上2基写真)。 中曽根町生吉の道角に ・茂兵衛標石(160度目、明治31年)。その隣に・「へんろミち」とだけ刻まれた道標。中曽根町六塚に ・「(手指し)左へんろみち/天明八申三月」上部のみが残る(写真)。 天保3年と明治16年の道標

天保3年と明治16年の道標

宝暦5年の地蔵と徳右衛門標石

天保8年の道標

国道11号バイパス沿いに二基の地蔵、一基には天保六未七月の銘(写真)。

中曽根町下秋則、・茂兵衛標石(253度目、大正3年)民家のブロック塀に挟まれる。施主に北海道函館の人の名。

その先、・茂兵衛標石(207度目、明治38年)。そのすぐ先、三基の道標が並ぶ。 ・「(手指し)右へんろ道 三角寺三十○丁/文化十四丁丑」 ・「左三角寺三十○丁」 ・「(手指し)右さんかく寺道 左はし久ら寺道/明治十五年」。

この辺りから分かれる箸蔵寺への道は三角寺に寄らず、境目から箸蔵寺に向う道ですが、近年のこの付近の区画整理により辿れなくなっているようです。

少し先、・地蔵、台座に「左三角寺江 三十五丁」の刻字(写真)。中曽根町中田井 ・「左遍んろミち 三角寺三十四丁/文化五戊辰三月吉日」(写真)。すぐ先 ・「(手指し)此方遍んろミち 三角寺三十三丁/文政八年乙酉」。・「(手指し)此方遍路道 三角寺迄三十二丁/(大師像)文化十五年戊寅(大師像写真)。

すぐ先 ・「(大師像)此方へんろみち 是より三角寺三十一丁/寛政三辛亥」。・立派な地蔵墓、慶長七壬寅年(1602)、江戸時代に入る前の年(写真)。

天保6年の地蔵

中曽根町上秋間の地蔵

中曽根町中田井の文化5年の道標

中曽根町中田井の文化15年の道標

慶長7年の地蔵墓

松山自動車道の下をくぐると、向いに笠を付けた道標が見えてきます。・「(大師像)(手指し)遍ん路道 是ヨリ三角寺 三十丁 奥之院八十八丁/是ヨリ前神寺九里廿丁/安政三丙辰孟秋吉良日 施主 當所観音講女連中・・」(写真)。

山麓の墓地群の一角に真念石。真念のものとしては劣化の少ない美しい石です。(写真) その先に二つの茂兵衛標石(160度目、明治31年)(151度目、明治29年)。

変電所の南に ・「(大師像)(手指し)此方へんろ道 三角寺廿二丁/元治元申了二月吉日/右石神寺九里」。

銅山川疎水公園の前 ・「へんろみち(大師像)光明真言二百万遍為/天保十二丑年より弘化四未年迄唱・・」(7年間!)。 安政3年の道標

安政3年の道標 真念石

真念石 山際の地蔵と墓

山際の地蔵と墓

相当くどくなりました。この辺で止めておきましょう。

これから三角寺までは、三巡目の日記に記した通りです。ただ、私は今回どういう訳か道に迷って、鳶畑(とびはた)の集落を経由して三角寺に至る市道を歩いてしまい、遍路道は通りませんでした。

三角寺にお参りし、奥の院仙龍寺に向います。

本堂の横に徳右衛門標石「是より奥院迄五十八丁」があります。その向いの茂兵衛標石(176度目、明治33年)には「毎夜御自作厄除大師尊像乃御開帳阿り霊場巡拝の輩ハ参詣して御縁越結び現世の利益を受く遍し」と刻されています。ここが奥の院への道の出発点です。 三角寺山門

三角寺山門 三角寺の茂兵衛標石

三角寺の茂兵衛標石

私はこの日、奥の院に参ってから江戸時代以来の遍路道を辿って平山へ、そこから旧土佐街道(土佐北街道)を探りながら川之江まで行く積り。

仙龍寺は古くは三角寺の奥の院で、八十八ヶ寺外とはいえ特別の寺であったのでしょう。江戸時代の案内書や日記でもその道中が触れられているのです。まず、真念の「道指南」を確認しましょう。

「三角寺より奥院まで五十八丁坂道、おくの院八丁前に大久保家二三軒有、荷物をきてよし、但おくの院一しゅくの時は荷物持行、奥院本尊大師御影、御自作。・・・おくの院より荷物置たる所へもどり、雲辺寺へ行。大くぼ過て一昼村(市仲)それより平山村へ出る。奥院よりこれ迄山路。」とあります。

「四国偏礼名所図会」には次の如し。

「是より奥院迄五拾八町なり、弁才社のわきより行、三十丁登る。河の上町見ゆる。大久保村家少しあり、是より仙竜寺迄八町、樹木生茂り、高山岩端けはしき所を下る。難所、筆紙に記しがたし、・・・・」 又寺よりの帰り道について。 「・・岩ニ取付八丁の間を登る。大久保村、是迄戻る、是より右へ行、山道行、半田村此所ニて支度・・」と「道指南」と同様の道筋ながら、記述は詳しい・・。

澄禅は「四国遍路日記」のなかで、奥の院から雲辺寺に向う道筋について「・・件ノ坂ヲ山ノ半腹ヨリ東ニ向キテ恐シキ山ノカケヲ往ク。所々霜消テ足ノ踏所モ無キ細道ヲ廿余町往テ、少シ平成野中ニ出ヅ。夫ヨリ阿波ト伊予トノ境ナリ・・」と記し、これと雲辺寺が「三角寺ヨリモ奥院ヨリモ五里也。」との記述から、掘切峠から尾根道を通り呉石高原を経て境目に下ったと推定される研究者がおられます。私は以前、境目峠から呉石高原へ行く道を少し歩き、上ってくる四駆の車にも出会っています。(三巡目第7回その4) 実際、昔からこの尾根道を歩いた遍路もいたようです。しかし、三角寺から雲辺寺の距離は、金川の旧道経由だと今の道で22kほど。また、奥の院から平山を経由して雲辺寺までの道は20kほど。いずれも5里と言いうる行程であって、澄禅が敢えて尾根道を通行したとする推定に疑問を持っておりました。しかし、考えなおしてみると、「少シ平成野中・・」が大窪(上記江戸期の書には大久保と記す)から28丁ほどに当る掘切峠付近とすれば、尾根道通行説も首肯できるのでは・・とも思います。

さて、今回の日記の最初に述べた決意にもかかわらず、御託の世界に入りこんだようです。いい加減にしておきましょう。

三角寺から地蔵峠に向います。

毎日この道歩いているという人に会います。80歳といいますが随分若々しい。歩きの効用でしょうか。

地蔵峠には以前の日記にも記したように、首の無い大師像、佛海の地蔵、2基の丁石地蔵が並んでいます。その向いには、奥の院での修行を案内する石碑。 地蔵峠への道

地蔵峠への道 地蔵峠の仏海の地蔵

地蔵峠の仏海の地蔵 地蔵峠の丁石地蔵

地蔵峠の丁石地蔵

峠を下って桜の馬場の手前、道の整備に余念のない一人の男性に会います。以前にもこの道でお会いしたことのあるYさん(HNはHさんですが)。近く、奥の院まで歩くイベントがあるとかで、すぐ下の車道まで車で来て道の整備を行っておられる。

へんろ話に花が咲き、かなりの時間が経ったのも忘れるほどでした。馬場の桜はまだ蕾でしたが・・

桜の馬場から下るとすぐ車道に出ます。この車道は一般の地図には出ていない道で左に少し上ると行き止まり。市仲には行けません。遍路道はこの道を横切り、急坂を下って市仲へ通じている車道へ、さらに遍路道を下って不動堂へと・・ 寺からの帰りには注意が必要です。

不動堂から寺までについては、以前の日記(三巡目第7回その4)に委ねて省略します。

現状について一つ加えておきましょうか。仙龍寺の境内から新四国仏が祀られた道があり、51番石仏と「奥の院四丁 右清瀧道」の丁石で寺に向う遍路道に出会います。52番以降の石仏は遍路道に祀られています。これは清瀧新四国と呼ばれ、大正3年に開設されたものと言われます。素晴らしい石仏の姿、表情に魅せられます。ただし、新四国の往路(清瀧を通らない道)には、やや危険な個所があります。通行には要注意です。(途中に、なぜか一部で「じぇじぇじぇの道」と呼ばれる箇所あり、通らないほうがいいですね・・)

仙龍寺からの帰り道について書いておきましょう。

不動堂(この辺りが大窪と呼ばれる所)から急坂を上って市仲に通ずる車道へ。

しばらく車道を行くと道の左に上部が折れた真念石。そこを直進して、前回は通れなかった旧遍路道に入ります。最初に十五丁の丁石地蔵。十七丁・十八丁地蔵と続き、「是より奥之院江十八丁/享保十四年酉正月」(1729)と刻された道標。この先でも丁石2基を見ました。

大嶽神社の鳥居を過ぎると、道は細く山道となります。しかし、荒れた道ではありません。汚れてはいますが「へんろ道」札が立っているのを見ました。昔からの遍路道は立派に守られているのです。

市仲の真念石と遍路道の入口 17丁地蔵

17丁地蔵 享保14年の道標

享保14年の道標 21丁地蔵

21丁地蔵 へんろ道

へんろ道

市仲から2kほどでしょうか、掘切峠の車道に出ます。遍路道は向いの山道に繋がり、すぐ峰の地蔵堂。地蔵は享和二年四月の建立。コンクリートもお堂に祀られています。

堀切峠の車道を横切る。(左から右の森の中へ) 峰の地蔵堂

峰の地蔵堂

水が峰に通じる車道を越えて旧土佐街道に入ります。

合流点は「松の木の休場跡」と呼ばれる所。右に行けば土佐藩主の参勤交代での「お茶屋跡」を経て、藩主の歌碑も残る横峰峠です。

左に入った旧土佐街道は、殿様一行も通った掘割状の道ですが、今は下るに従って浮石の多い歩き難い道となります。

以前は倒れていた天保二年の立派な道標、コンクリートの台の上に立っていました。「(手指し)此方於くのいん道 此方うんへん寺道 南無阿弥陀仏 日本廻国供養/願主貞昌尼/水ヶ峰十三丁/左 土佐道 阿波道 上山道/天保二卯八月吉日」。文面からは遍路道標ではないと思えますが、上部には大師像が彫られています。

平山に近い山道の左に茂兵衛標石(131度目、明治26年)があります。平山の車道に出ます。

そこは嶋屋という宿屋があったという所。「右へんろみち」と刻された四十八丁地蔵丁石、徳右衛門標石を改刻したという茂兵衛標石、それに新しい「土佐街道」の標石が並びます。 旧土佐街道の道

旧土佐街道の道

旧土佐街道、天保2年の道標

旧土佐街道、茂兵衛道標

嶋屋跡、48丁地蔵

私はここから旧土佐街道を探りながらその終点、川之江まで行くつもりでした。

嶋屋跡から斜めの道を県道5号に下りるまでは良かったのですが、県道を廻って途中から金川へ下る道は見付けられませんでした。

(追記)平山の旧土佐街道分岐箇所について

その後、ある人のブログによると、この先の旧土佐街道の道は嵩上げされた新しい県道5号の下を小さいトンネルで北西に抜けているようです。反対側からならともかく、ちょっと発見できない道です。添付の地図にはその先の道を青破線で示しています。(この道は金川を経る旧遍路道の一部でもあります。)

なお、この分岐から県道5号を西へ400mほど行ったところ(西方バス停前)にある道標「箸蔵寺へ七里 雲辺寺へ五里/奥の院五十八丁 大正四年」。ここから北西へ下る道があり東金川の茂兵衛道標「(手印)三角寺(手印)雲遍寺/(手印)奥の院」(165度目、明治31年)の地点に通じています。また大正四年の道標の奥の院の手指しは南の森中の急坂を指しています。(道筋は堀切峠まで通じていたようです。)この道、旧土佐街道の枝道かと疑いますが、「愛媛の記憶」によると明治時代に楮(こうぞ)、三椏(みつまた)などを運搬する道として開かれた道で遍路の利用もあったようですが、その後大部分は廃道化したということのよう・・ 道標だけは空しく残っています。(添付地図に道筋、道標の位置を示しています。)

菜の花畑で遊ぶ遍路

菜の花畑で遊び、結局東金川の三角寺からの旧遍路道の近くを通り、家から声が掛り大きなみかんを二つももらって、川之江への道を聞いて歩いただけでした。

新しい道が土佐北街道という名で呼ばれています。そのことに関係してかどうか、旧土佐街道の道はいたるところで寸断され、その面影は失われつつあるようです。

明治以降の新道開設は旧道を保存する形で進められてきたが、最近のそれは旧道を完全に消し去る方向で進めらている・・そんな気がします。

川之江の市街に入ると、旧土佐街道の道筋は比較的明確となりますが、私はそれを辿る気力を失っていました。今晩は川之江の街で泊ります。

地図を貼っておきます。 仙龍寺往還道

(3月29日)

四国遍路の旅記録 平成26年秋 その5

石鎚山頂、下って石鎚神社

西之川からの登山道(御塔谷道)で石鎚山頂上社まで行くつもりでおりましたが、朝、目を覚ますと一緒に弱気の虫も起き出していました。

気が変わり、成就社までロープウエイに乗ることにしました。

唯一人の泊り客である私は、朝食後それはそれはゆっくりと過ごしておりました。今晩は何と石鎚山頂の山荘に泊りを予約しているのですから。

宿の窓から見える隣の駐車場には、車がやってきています。多くの人はロープウエイを利用して、石鎚山を日帰りで往復します。私のように余裕のあり過ぎる人はまずいないでしょう。

ロープウエイの山頂成就駅を出て、奥前神寺の前を通り成就社へ。

その途中の道の近くに、第18杖立王子社と第19鳥居坂王子社があります。

ここで、王子社の拵えについて記しておきましょうか。

神仏の姿が彫られた石標。神仏は大日とか不動とかと言われますが、どちらかというと怖い顔が多く不動のように思えるのですが、手は合掌しているようです。それと、石殿と呼ばれる石の小祠。この二つ。この他、地蔵菩薩や他の仏が並ぶ場合もあります。

石造物の両側に「奉納石鎚山三十六王子社、宿願成就、第○番○○王子社」と書かれた白い幟。 王子社の石標(14番花取王子社)

王子社の石標(14番花取王子社)

石鎚神社成就社(今は正式には石鎚神社中宮と呼ばれる。)におまいり。

成就社の横に第20番稚子宮鈴之巫王子社があります。

神門をくぐり頂上社への登山道に入ります。

今はこの辺りが紅葉の盛り、しばらく八丁坂を下ります。下り切ったところに第28番八丁坂王子社。 八丁坂を下る

八丁坂を下る 青い空

青い空 紅葉の道

紅葉の道

厳しい上りの始まりです。

「試しの鎖」、上り48m、下り19m。現在、三の鎖は閉鎖、二の鎖は半分でエスケープとなっていますので、最も厳しい鎖場でしょう。特に下りは恐怖を感じるそうです。

私の見あげる前で、ガイドの指示によって多くの人がチャレンジしていました。私は金剛杖を持っていますし、君子ですから迂回路(巻き道)を行きます。

試しの鎖場、頂上に第29番前社森王子社 試しの鎖(下り)

試しの鎖(下り)

試しの鎖の岩場の頂上に第29番前社森王子社。下からでも見えます。ここは遥拝です。

第30番大剣王子社、第31番小剣王子社は歩き道から少し外れているのか、私は見落としました。第32番古森王子社、第33番早鷹王子社、第34番夜明峠王子社は道沿い。

夜明峠前後は平な道で、石鎚登山道の中で最も美しい場所かもしれません。

石鎚山の岸壁が見渡せる所です。これより上、今はもう紅葉は終わっています。

石鎚山の岩肌と紅葉のコントラストが見れないのは少々残念です。(せめて6年前の10月10日(2巡目第5回その3)、紅葉に彩られた石鎚の写真を再掲しておきましょう。) 上り

上り 夜明峠

夜明峠

(2008年10月10日の夜明峠)

夜明峠には、西之川からの御塔谷道が合流しています。(御塔谷道の近くには、第21~第27の7つの王子社があります。)

その先の一の鎖は33m、最も楽な鎖場。鎖に掴まらなくてもどうにか・・と思えるほど。鎖場を試すならここですよ。御老体同志!。

土小屋からの道が合流する所、二の鎖小屋。現在改築工事中です。

急斜面に貼りついた鉄の階段道を行き、右に面河(おもご)道を分けるとすぐに頂上社。

第35番裏行場王子社は頂上社の裏。そして最後の第36番天狗嶽王子社は天狗岳の頂上。

石鎚山山頂からの展望はやはり素晴らしいものです。

西方は、西の冠岳、二ノ森、堂ヶ森と続く山腹の色模様。少し下方は紅葉が見事です。山腹を縫う一本の道、面河(おもご)道。北は遠く明神ヶ森、東三方ヶ森の山塊を中に、右に西条、左に松山の街。(夜にはその明りが、瞬きもせず光っていました。いいカメラを持ってこなかったことを、これほど悔いたことはありません。)

東は、土小屋登山道の向こうに、瓶ヶ森、子持権現山。南方は微かに土佐の海まで見えていそうです。

山頂から望む西ノ冠岳 天狗岳

天狗岳 天狗岳

天狗岳

山腹の紅葉

山腹の紅葉 土小屋ルートの尾根

土小屋ルートの尾根 遠い山並

遠い山並 遠い山並

遠い山並 遠い山並

遠い山並 夕暮れの近づき

夕暮れの近づき

夕暮れの天狗

山荘の泊りは、私の他は2組の団体さん。賑やかです。一人の老人は寂しげです。

ここは神社の経営で、午後5時の夕拝、午前6時の朝拝があります。

朝の頂上社の前、気温は7°です。この時期としては暖かい方だといいますが、ありったけの衣料を着こんでも、私には寒い。

朝拝開始の太鼓の響きが山々にこだまし、人の心を解き放つようです。

二人の神主が奏上する大祓詞の見事な二重唱。多くの神々の名とその由来の世界が説かれているようですが、私は、この世界は空と水と岩と土と・・そんなものから出来ているけれど、そのなかに多くの情が宿っているのだ・・と説かれているように聞いていました。

拝礼が終わると、東方、瓶ヶ森のあたりの雲の間から日が輝きました。 石鎚神社頂上社

石鎚神社頂上社 日の出

日の出 日の出

日の出 赤い地平

赤い地平

赤い地平 朝

朝 朝

朝

岩壁

成就社まで下ります。その先は今宮道を通って河口まで下ります。

以前に歩いた時のこの道の薄暗く展望のない陰気な印象は払拭されるほどでした。

この辺り、カエデ類の黄色の紅葉が山道を照らしているようでした。

17番女人返王子社 今宮道を下る

今宮道を下る

15番矢倉王子社

第17番女人返王子社。昔の石鎚は女人禁制の山。女性はここまでしか来れなかったのでしょう。

少し道を外れた岩上に第18番山伏王子社。それから第15番矢倉王子社、第14番花取王子社。

今宮へのジグザグの道を下ります。

第13番から第9番までの5つの王子社は、今宮道沿いではなく、尾根に沿ってあるのです。それは荒れた道筋のようです。

今は廃村となった今宮を思い起こすように見おろす大杉があります。

嘗ては石鎚参りの人々の中継地であり、大正8年には36戸、178人、11軒の宿屋があったという記録があります。小学校の分校もありましたが、昭和47年に閉校されます。

それから村は急激に消えて行きました。立派な石垣や宿屋であったであろう大きな構えの廃屋が数軒みられます。明治や大正の年号を見る墓も荒れ果てたまま、参る人もないのでしょう。 今宮の大杉

今宮の大杉 今宮の廃屋

今宮の廃屋 今宮の石積

今宮の石積 今宮の墓

今宮の墓

廃屋の前で一人の遍路にお会いしました。

遍路はもとより、この道で人に会うこと自体稀有のことでしょう。

聞けば大阪の若い人。遍路といっても、同行二人と書かれたさんや袋と杖でそれと判る半遍路姿。

今日は成就社の近くに泊るという。明日は石鎚山から面河道を通り、面河渓の国民宿舎。それから岩屋寺まで行くという。

88ヶ所を2巡した後は、好きな所だけを選んで歩いているといいます。

札所での納経ラリーではない、こういう四国歩きもいいものですね・・

突然、舗装された広い林道に出ます。そこを少し歩いてまた荒れた山道へ。

愛媛県が建てた道路標識が無ければ、山道への入口は見付けられないでしょう。

荒れ果てた三光坊不動堂の横から入り、第7番今宮王子社、第8番黒川王子社を見ると河口はもうすぐです。

7番今宮王子社 今宮道の入口

今宮道の入口

河口から、64番の奥の院とされる奥前神寺までの今宮道に、自作のへんろ道札を下げられた、東京のT先達さん。思わぬ所で遍路札に出会い、遍路としては嬉しかったのですが、同時に驚きとちょっとした違和感も否めないように思いました。 遍路道とは何でしょうか。明治の神仏分離以降に残る四国遍路の札所の曖昧さ。遍路と石鎚山信仰との関係・・ 様々な面から考えさせられました。

河口から黒瀬峠の道は往きに歩いた道。ワープします。

今回の区切りの終りに、黒瀬峠の石鎚神社一の鳥居から石鎚神社(口ノ宮)までの道について触れておきましょう。

昔、里宮であった石鎚神社(前神寺が別当)から黒瀬峠までの石鎚山参拝道は、二並山(ふたなやま)の尾根を通る道でした。神社が置かれた場所からみても、このことは十分納得できることに思えます。黒瀬峠の方から探ってみることにしました。

鳥居の前の家に一人居られる93歳のおばあさんに聞きます。

「ワシもそうとうボケてきたけどのー・・そういう道は聞いたことがないのー・・」。

鳥居の傍から東の山へ上る唯一の道を上ります。これは四国電力の鉄塔保安道のようで、立派な道です。

何度も上り下りを繰り返しましたが、2番目の鉄塔から3番目の鉄塔に行く間に尾根に上るような道筋があります。これが二並山に通じている道だと思われますが、草木繁茂です。二並山から下ってみれば確認できるような気がしますが諦めます。 一の鳥居の前

一の鳥居の前

二並山への道(おそらくここから左に上る道) 石鎚神社(口ノ宮)山道の入口

石鎚神社(口ノ宮)山道の入口

石鎚神社(口ノ宮)

黒瀬峠に戻り、県道142号経由、協力会へんろ道を通って石鎚神社(口ノ宮)にまいります。

広大な境内を持つ実に立派な神社です。長い石段を上って本殿にお参り。

本殿への石段を下りた右側に、龍の口から流れる流水と池、その傍に役行者の像があります。その左側に山に入る道が見えます。

神社会館に寄って尋ねます。

「随分古い道で、この間もうちのものが二並山まではどうにか行ったけど、その先はどうも・・」という返事。

いつの日か、歩いてみたい気もする道ですが・・

神社の門前で南方に深い礼をして、今回、26年秋遍路の区切りとしました。

(10月29日 30日)

この日と前日の日記の参考に、石鎚山周辺の地図を載せておきます。

石鎚山周辺地図 (国土地理院25000より作成)クリックすると大きくなります。

なお、二並山付近の地図は、平成26年秋その3の記事に掲載した「小松付近」に含まれています。

(追記)付録 江戸時代の里前神寺(石鎚神社口ノ宮)の絵図について

江戸時代の札所は石鎚山(奥前神寺、後に常住山)でした。石鎚山には常には参ることができないため、里前神寺を代理の参拝所としたのです。真念「道指南」では石鎚山の前札所と表現しています。(横峰寺「鉄の鳥居」も石鎚山の前札所と呼ばれた。)明治の神仏分離を経て里前神寺は石鎚神社口ノ宮となり、近くの新たな地に64番札所前神寺を置くということになります。

従って江戸時代の里前神寺は現在の石鎚神社口ノ宮の地です。

この里前神寺には三種の絵図が残されています。これらの絵図を見ると、札所社寺の変化・・(とともに)むしろ社寺絵図表記の様々が伺われ興味深いものです。

①「四国遍礼霊場記」 元禄2年(1689)里前神寺

②「四国遍礼名所図会」 寛政12年(1800)里前神寺

③「西條誌」 天保13年(1842)前神寺

①「四国遍礼霊場記」里前神寺 ②「四国遍礼名所図会」里前神寺

③「西條誌」 前神寺

①は蔵王権現本社・釣殿・拝殿、寺本堂・護摩堂が簡素に描かれています。現地での写生ではないと思われます。

②は実際の地形が良く表現されていると思われる絵図です。山上に本社蔵王権現、そこより壇を下り右手に石鉄山大権現、その下に大師堂、向かって右手に寺の方丈、寺下に茶堂が見えます。ただし、寺の後方や周囲の道の様子などは雲の中でぼかされています。(「名所図会」の絵図はこのぼかしに特徴があるようです。)

③は格段に詳細な絵図です。左が神社部分。壇上に石鈇蔵王権現神殿、その下に釣鐘堂。本殿右段上に東照神祖旧廟、その横弁天祠、段下に勧化所(今の納経所)、大師堂、護摩堂、その前に芭蕉題句碑。(「花咲て七日鶴見る麓哉」、天保6年に建てられた碑で今もある。)

右は寺部分。本堂、玄関、本堂の裏には多くの建物があります。寺の下外に茶堂。

②の絵図との大きな違いは、蔵王権現と石鈇山権現が合祀されたこと(文政8年の横峰寺との争いに対する公儀の裁断が関係していると思われます。)、東照神祖旧廟ができたこと(天保11年建立)、護摩堂の位置が変わったこと、といった所でしょうか。

なお②で石鈇山大権現があった場所、現在は祖霊殿や役小角像などがあります。昔はここが石鎚山への登山口であった場所です。

(平成30年10月追記)

四国遍路の旅日記 平成26年秋 その4ー2

四国遍路の旅日記 平成26年秋 その4-1の続きです。(ブログ容量制限のため分割します。)

付録1: 江戸時代の西五ヶ山奥地の自然と生活

江戸時代(藩政時代)石鎚山北斜面に源を発する加茂川流域の山村は、東から藤之石山村・千町山村・荒川山村・大保木山村・千足山村の五か村がありました。これらの一つ大保木山村は、前大保木山・黒瀬山・中奥山・西之川山・東之川山の各村よりなり、西五ヶ山と呼ばれました。

西條藩は藩の朱子学者日野暖太郎和煦(にこてる)(1785~1858)に地誌の作成を命じ、天保13年(1842)に「西條誌」を完成します。

日野が命を受けてから7年の間、村々や原野・山岳を自らの足で踏査し聞き取った事実をもとに編集したもので、上からの目線であることは止むを得ないこととは言え、江戸後期の人々の生活の一端を知るものとなっていると思われます。

「西條誌」については日記本文中にも若干引いたものですが、「西條誌稿本」全文がネット上に公開(愛媛大学図書館)されており、それに依って西五ヶ山奥地(中奥山、西之川山、東之川山)の自然と生活を辿ってみたい。それは日記本文中に若干示した事柄についての検証や補強あるいは修正にもなりうると思われます。

以下に上記三ヶ村に関わる「西條誌稿本」の私なりの要約を示します

。 西條誌 十二巻

西條誌 十二巻

「中奥山」(新居郡・氷見組)

〇無畝高43石6斗 此実納 銀1貫972匁8分7厘(無畝とは実状伐畑(:焼畑)を示す。高はあるが年貢は銀納) 〇家數・168軒 〇人數・凡そ634人 〇鐡炮持・19人

〇枝在所 千野々(家数19軒)前田(35軒)細野(35軒)四手坂(5軒)今宮(20軒)

〇高橋 鴉ノ川(今は一括して加茂川)に架かる橋の紹介。「此橋、長二十二間・・両端大石を積重ね、大木の甚長きを梁とし、段々に組みて指出し大石を以これを押へ、板を張る、其形そりて、太皷橋と云ものゝ如し・・甲州路に聞たる、猿橋の模様に髣髴たり・・」などと記されます。

〇前田坂 千野々と東之川山の間の坂道の紹介。東之川山の項にも記されます。

〇よど 本郷と細野との間にある小名。(今も小字名「淀」として残っています。)その名について編者は「・・考え見るに、もしや古への餘戸なるべきやと疑う」と記す。「餘戸は、古へ二里以上四里までを小郡とす、家数百戸より百五十戸に至る、もし家数百六十に満れば、十戸を割て、別に一里を立て長一人を置く、是則餘戸也、」と解説し「・・此処、旧の餘戸の数減じたるものなるべし、今山人等、淀の字に書けるは、誤りなるかと疑ふ、」としています。

〇細野山に宿した時の状況、生活の様が伺えるものですので長文引用します。 「八月の末、細野山に宿するに、日の暮方より、太鼓を打ち、貝を吹き、或は人声を揚げて叫びよばわり、数十の兵卒攻め来るものの如く、甚だ騒動に聞こゆ。訝り間えば、伐畑(:焼畑のこと)という畠に、畑物、実を結ぶ頃より、凡そ四十余日の間、夜毎あの如くにし、暁に徹して守らざれば、一夜の内に猪喰いあらす。昼は猿より護り、夜は猪をおどす。これ山中の御年貢にて候と答う。その辛苦憐れむべし。」

〇ここより十数項目は土居、細野、今宮を経て常住(:今の成就)至る石鈇山(:石鎚山)参拝道に関わる事象が続きます。「せりわり」「王子の嶽」(細野王子)「一の鎖」「覗」(のぞき)「小口ノ坂」「垢離取川 」「四手坂」「目鼻石」「今宮」「名頭」「常住山」と続きます。遍路人としては大いに興味をそそられる事項ですが、本追記の趣旨には合わないので略します。ただ、今宮の項に描かれる祭日の踊りの様子を引いておきます。「山の風俗、中元(:陰暦の7月15日、日本では盂蘭盆会と習合)の踊りをたのしむ、唯中元のみならず、今度のごとく官吏来れば、其わざをなし、乞て観せしむ、山夫山婦、幾老人幾壮者、児童をまじえ、庭上に婆裟たり、其装ひ、女は紅の絹の細帯を垂れ、白き襪をはく、衣は縞もあり、紋付たるもあり、思ひ思ひに出立、男は菅笠を着なんどし、男女皆革履を鳴し、太皷を打ち歌を謡ひ、一唱一和、声に抑揚あり、手足の拍子甚だ揃ふ、実に山中の楽事、清處の佳興、夜半過る迄悦び見て、城市の雑戯に優れりと賞し、・・」そして唄われる歌の文句は「鎌倉の御所の御庭にうえたる松はからまつ 其まつの一の小枝に御所の御鷹が巣をかけた・・」などというもの。編者は「是等の歌、昔より此山中に傳わると云、此歌の文句に拠って考れば、乱世の武家落など云もの、此深山に潜匿せしか、此山夫山婦の中にも将士の末裔も有るべし、」と記しています。

「常住山」の項には、文化年間、小松領横峰寺並びに千足山村より訴訟があり、文政八年酉十二月の公裁により奥前神寺とは呼ばず常住山と称すべきこと、ただし別当は前神寺のままとする、と定められたことなどが記されます。

〇それに続いて「石仙菩薩のこと」「先達のこと」「撞鐘の由来のこと」「山門明け祭礼のこと」「神殿の建立年代のこと」と石鈇山神社に関する事項が詳細に記されます。

〇山頂前後の道についても細かく記される。「弥山への道程」「御塔への道」「一の阪、表白坂、ぜんじ、剣の禅定」「早鷹 大久保 夜明かし 天狗岳」「三所の鎖」「絶頂(山頂)の様」「水の禅定 来迎谷」「御塔の様」

〇石鈇山に関する過去の文献として以下が引かれています。「四国霊場記(:寂本「四国遍礼霊場記」)」「日本国現報善悪霊異記」「空海師(弘法)著述の三教指帰および聾皷指帰」「諸國採薬記」「伊豫國名所歌の内6首」

〇神祠 大元明神(千野々にあり) 片山権現(同) 籠明神(前田にあり) 天神(同) 河内八幡(中奥にあり) 荒神(同) 岡八幡(同上) 西宮明神(同) 嵳峩権現(同) 曽我明神(細野にあり) 妙見社(四手坂にあり)西宮明神(今宮にあり) その外猶小祠あり略す 以上十二祠神主 十亀若狭

(現在は大元神社(千野々) 古長河内神社(淀)は目につきます。他の神祠については私には?)

〇佛堂 地藏堂(千野々にあり) 地藏堂(四手坂にあり)

〇家に伝わる遺物の調査の内、「千野々の久左衛門の家は先祖の位牌とて、建久9年(640余年前)の年号と工藤丹波守の銘のある物を蔵す。屋敷内には丹波守の墓もある。工藤左衛門尉祐経の後と見ゆ。」(要約)と。

〇同じく、「細野の常兵衛の家は刀、脇差、槍を蔵す。常兵衛より十二代前へ曽我部三郎と云もの、土州より来り、此處に住す。細野三郎と名乗り田地を墾く、地名を細野と云は、これより始るとぞ。」(要約)と。

〇その他の家に伝わる遺物については略します。

「山小屋の図」 代官の領地巡検の場面でもあろうか。人々の生活の様子が垣間見える。

「西之川山」 (新居郡・氷見組)

〇無畝高10石8斗7升5合 此実納 銀638匁9分7厘 〇家數・55軒 〇人數・凡そ244人 〇鐡炮持・9人

〇枝在所 恵美須岳(家数7軒)野地(19軒)下谷(9軒) 名ごせ(10軒)

〇この村の生活について次のように記されます。「此山、村境、中奥山より東之川迄、東西南北一里程の間に水田一區もなし、故に米の乏き事、他の深山に倍せり、故にたまたま官吏来り、或は病人などある時は、三里十町の嶮路を踰いて、米を氷見村より買来る、屋敷五十五軒の内にて、農一色を業とする者、わずかに五六軒のみ也、其餘りは皆杣にて、木を伐り、板をひき、檜綱をなひ、冬は獣を取りなどして、世を渡る者多し、農業の家五六軒、粟・稗・芋・圓豆(:大豆のこと)・空豆の類を常の食とす、杣ハ、右等の雜穀を買ひ、米賤き歳は米をも買ひ、農業専一の者よりは却てよき物を食する也」と。このことは14、5町しか離れていない東之川でも全く同様であると。

〇村の貧しさ、「天保七八の凶荒に御救扶持を給る家、屋数五十五軒の内にて、二十一軒ありしと云う」と。

〇編者はこの村の人の風俗について「野樸」「淳厚」「古雅」「奇」「迂」(:うとい)「魯鈍」と表現します。また、「女も細き帯をしめ、頭包たる躰を見ては、男とも見粉わる、言語の内にも、分らざる事多し」とも記しています。

〇鉄砲持ちが9人いるが、獣を撃ったという話は殆ど聞かない。熊は滅多に出会うものではなく、それも遠所、あるいは松山領、土佐の國との境辺りとか。「渡世の助とも成ものにあらず」と記します。

〇鮎は、今宮の下までは来るがそれより上流には上ってこない。また、痩せ地であり粟の実入りも極めて悪いという。

〇神祠 大元明神(本郷にあり) 大宮明神(同上) 恵美須(恵美須の岳にあり) 以上三祠神主中奥山 十亀若狹 (現在は大元神社がある。)

〇地藏堂(本郷にあり)前大保木山 極樂寺持

「東之川山」 (新居郡・氷見組)

〇無畝高6石5斗 此実納 銀560匁3分8厘 〇家數・67軒 〇人數・凡そ315人 〇鐡炮持・9人

〇枝在所 土居(家数3軒)平(3軒)日浦(14軒)奥(12軒)岩ずし(14軒)新屋(3軒)かげ(同) 内野(同)

〇「家数67軒の内、農業一種の家一軒もなく、皆杣を兼ぬ」と記す。村の生活、風俗については西之川と同様であると。作物について楮(こうぞ)と茶がある(西之川も)と追記。

〇熊については「二十二三年前壱疋取れ、其後見も致さずと申す」と。

〇「溪流西之川は、源を石鈇山より発し、東之川は、瓶が森山を濫觴とす、西之川にて、二川合流し、小口に落、加茂川に至る」と記されます。編者は渓流の様子について「其景奇絶也」と表現しています。

〇「長さ十八間餘幅二間餘りに見える」「白糸の瀧」がある。源性公(:初代藩主松平頼純)の命名と伝えるが、地元では「御たる」、城市では「二ノ瀧」と呼ぶ。(この辺りでは瀧を「たる」、岳を「たき」と呼ぶ、「二のたき」とは今宮の向かいの山「二の岳」を指すことになると解説。)ちなみに、この瀧、現在は「おたるの滝」と呼ばれています。

〇この地方特有の風習として「西之川山、東之川山の邉にて、男女共に小さき革袋を帯、是は火打道具を入、木を伐るにも、畑を鑿すにも、随處に木葉枯枝等を集め、先ず火を焚て陰氣をはらひ、毒蟲を畏す為也」と記されます。

〇道について 「當所より里へ出るには、前田越へをしてゆく也、前田峰迄十二三町の間、阪也、前田峰より、下り坂二拾町餘あり、この坂を登るを厭いて、城市より観瀑の為に来る人、多くは細野通り、西之川山、東之川山とまわる」と記されます。

〇さらに道について 「當所より、中奥まで一里あり、荒川(:荒川山村)へ行には、菖蒲峠と云を踰(:越えて)、荒川迄は三里にて、菖蒲までは一里也」と記す。

〇瓶が森山への道と頂上の様子については、一段と細かく記されます。「當所より已午に當り(実際は南東)、五拾町餘登る」とある。3里先の土佐へ木を取りに行く道が通じており、頂上までは険路で、桟道(:切り立った山腹に沿って木材で棚のように張り出して設けた道)や楷子(:はしご)を通るところもある。頂上は「豁然として平野の如し、十町四方に近かるべし」と。(今は「氷見五千石原」と呼ばれる)それもただ平というのではなく変化に富んで、編者は「龍堆(:西域の旬奴の地名)もかくやありなん」と表現しています。(山の名の由来と言われる「瓶壺にある甌穴については触れられていません。)、石鈇藏王権現はもともとこの山の頂上に出現したと言われる所で「角力取塲」、「宮とこ」などの小名が残る(「宮とこ」は「宮所」の省略)と。

石鉄山との高さ比べについて面白い表現があるので引きます。「此の頂より望めば、石鈇山、申酉の位に秀づ、仰キ見るべし、瓶が森は、石鈇山より扇だけ低しといふ説あり、伯仲の間なるを言いたる贔屓の言葉也、石鈇の殊に挺然たるは、此頂より見あぐるにて知ルべし」と。

瓶が森への他の道としては、藤野石山の内の川久留巣よりの道があるが、頂上までは通じていない。しかして、最近、中腹で炭焼が始まり、荒川から菖蒲峠を経て山頂に通ずる道が開かれたことが記されています。

〇炭竈 「おたきがまと云所(菖蒲峠の先)に、竈数ケ所あり」と記した後、炭焼の工程について詳細に解説されます。編者の興味ある事項でもありましょうか。前項にも触れられた菖蒲峠を経て頂上に至る道については、桟道も多く含まれ、「竈は、木尽きればこゝを捨てかしこに轉じ、遷徙常なし、桟道は、四五年の内には必ず朽るといへば、数十年の後は、如何を期し難し」と記されます。

〇東之川山と、荒川山との境である菖蒲峯(峠)の位置等が記される。

〇神祠 河内八幡宮(本郷にあり) 天神(瀑の源にあり) 稲荷(同) 以上三祠神主中奥山 十亀若狹 (現在は高智八幡神社がある。稲荷も神社隣へ移る。)

〇観音堂(本郷にあり) 前大保木山 極楽寺持

〇家に伝わる遺物、言い伝えなどの調査。

「庄屋代 勘蔵 百姓 嘉藏 同 平兵衛 以上三人の家、天正年中(:16世紀末)土州より落来る、嘉藏の先祖ハ、土州大森引地の城主大森豊後守の家老にて、伊藤右京助儀春と云う、平兵衛の先祖も、同く豊後守の家老にて、寺川日出之左衛門正近と云う、勘藏の先祖は、伊藤次郎といふ士にて、皆天正年中土州より来りたりと云う、此三軒とも言傳へのみにて、火災に罹り、古記古物、一つも存するものなし」と。

白糸の滝下より見た風景

「おたき窯」炭焼き、「かけはし」が見える

(h30.9追記)(R2、4図追加)

付録2 「明治以降、石鎚山北麓の山村の状況」

付録1で「西條誌」により藩政時代の西五ヶ山奥地の自然と生活の一端を見てきましたが、石鎚山北麓の山村として東之川(旧大保木村東之川)を中心に、一部小松町石鎚(旧千足山村)を加えて明治以降の生活環境の動向をざっと見ておきましょう。

参考文献(一部引用)は (1)「愛媛の記憶」愛媛県史 地誌Ⅱ(昭和63年) (2)「石鎚山系の自然と人文」(石福保 昭和35年11月)。

(1)西条市東之川を中心に

東之川の戸数は、本文にも記したように天保期が67軒315人で、明治期を通して60~70軒を維持していました。それが昭和26,7年に30軒となり、それ以降急激に減少してゆくのです。(そして平成に入り2軒、やがて0軒と・・)

明治期における集落領域の土地利用の構成をみると、集落をとり囲んでハタケ(常畑)があり、その外側にヤマジ(焼畑)に利用される私有林があり、最外縁が官山となっていました。ハタケは連年耕作される耕地であり、主な栽培作物は冬作の大麦や裸麦、夏作のとうもろこし・大豆・甘藷・野菜などでした。

明治9年の土地の利用の状況をみると民有地17町のうち畑9町、茶畑5町となっています。一軒当たり1~2反程度自作地として耕作するのが通常でした。(注 1町:3000坪 9900㎡ 1反:300坪 990㎡) 狭い耕地でこれだけの人口を養うにはヤマジ(焼畑耕作)で補充せざるを得ない状況でした。焼畑は明治初年には天然林が伐採され、そこが焼畑用地となっていましたが、大正年間からは杉の人工造林地の伐採跡が利用されるものが多くなります。杣稼ぎを副業とする者の多かった東之川では、人工造林の歴史は古く、すでに明治20年代から始まります。大正中期には、拡大造林はほぼ終わり、アサギ(天然広葉樹林)が焼畑用地に利用されたのは、大正七年ころが最後であった言われます。

焼畑で栽培する作物は、初年に稗、二年目に小豆、三年目に粟といったように年ごとに変えられました。焼畑の用地は自己所有の山林を対象に行われることもありましたが、山林地主の山を焼畑小作する者も多くありました。明治中期以降の焼畑は杉の造林地となったので、焼畑小作するものは、小作料のかわりに杉を植林することが義務となります。杉苗は通常火入れされた直後の焼畑に植え付けられたので、三年間焼畑耕作することが、杉苗を育成するうえに都合がよかったのです。また杉苗と同時に三椏を植え付ける焼畑も多くありました。三椏が東之川に導入されたのは明治30年頃で、明治末年にはその栽培が最盛期に達します。そして、昭和になって三椏栽培は衰退します。

水田皆無の東之川では、焼畑で栽培した稗・粟は住民の主食として重要でした。稗は麦と混ぜて、ひえ飯として、粟も同じく麦と混ぜて、あわ飯として、主食として消費されました。小豆は主として商品作物として栽培され、氷見方面に出荷され、そこで米と交換されたりしました。

東之川でみられた焼畑経営の方式は、加茂川流域の水田を欠く山間部の集落には、ほぼ共通するものでした。ただ東之川や西之川では、他の焼畑集落と異なり、夏作に稗が多く、とうもろこしがあまり作られていなかったことです。稗はとうもろこしに比して、古くから栽培されていた作物であり、加茂川最奥の東之川や西之川には、古い焼畑の形式が後まで残存していた証しと言われます。

この地はまた、昔より農業外に山作業に依存せざるを得ぬような土地柄の村でした。明治になってからも農閑の木挽稼ぎが盛んで、男は木挽、女は運搬に従事して暮らしをたててゆくものが多くありました。

それとともに、石鎚山系の峠を越えた土佐側への出作(移動耕作)も盛んでした。そこは吉野川の上流渓谷に沿った本川郷で、寺川を初めいくつかの部落が山の中腹にありました。

寺川郷談(宝暦元年(1751))に「凡是より西は予州松山御領西條並御蔵所に隣る四国第一の深山幽谷なり。昔は土佐にもあらず、伊予へもつかず、河水は悉く阿州に流るといえども阿波へも属せず、筒井、和田、伊東、山中、竹崎(大藪ともあり)の五党此郷を各分ちて司るとなく、昔野中氏智略を以て地方免許にして土佐へ付けられしと或人語りき」とあります。(本題とは離れますが、寺川を名乗る氏はありません。伊予に移ってからの名乗りと思われます。)寺川郷談にも記録が残っており、当時より伊予と土佐の人の相互交流は頻繁であったことが伺えます。明治中期には寺川白猪谷銅山が開発され、そこで精錬された粗銅は人肩でシラザ峠越しに西條に運ばれました。往路には鉱山用の飯米を荷って寺川へ、帰路には粗銅を背負って千野々へ向う人々が陸続と続いたといいます。これも伊予と土佐の人の交流を促した一つの要因でしょう。

文献(2)には、昭和30年当時西之川に在住していた寺川伝六翁(明治5年生)の聞き取りが収録されています。貴重なものと思われますので長文となりますが引用させていただきます。(同文献には山狩り装束の伝六翁の写真が掲載されています。「山衣」を着て銃を背に、腰には獲物を運ぶ「おいなわ」をさげた姿から、高齢ながらむしろ凛々しさを感じるもの。)

「翁は14,5の年にはもう一人前に扱われ、山焼きにも出かけるようになった。春から秋にかけて、家中総出で寺川山へ移るのである。寺川白猪谷で40町前後の土地を借り受けて山を開いてきたが、宅地を借り受けると5、60町歩の山林がただでついてきたという時代の話である。そこで年々2町歩近くの焼畑を開いては稗や小豆をつくっていった。作付期間は3、4年で、そのあと20年も休閉させるという、本格的な焼畑経営がここでは普遍的に行われていた。稗が移住地の自給食料となり、小豆は持って帰って金にかえた。東之川から10数戸、西之川からも18戸前後の出作者があって、その頃渓谷から立上る火入れの煙はかすみのように山々のいただきを包んだ。明治20年代は官林の監理もやかましくなかったから所有地の区画も厳密でなく、出作者の生活は林野を自由に駆使して営まれた。別の面からみれば、国有地の中にまで畑をひらかねば食べていけなかったのであるという。東之川や西之川の杉山では、火入れは夜分に行ってもよく焼けなかったのに、土佐では雑木山が多く昼日中から火入れをしたが、山々はよく燃えしきった。「火をつけるぞ。はうものははうてにげよ。とぶものはとんでいけ」そんな唄え言もあったのを翁は覚えている。出作がやんでからもう50年にもなる。良い地所が借り入れ難くなったり、小作料の取立がやかましくなって、人々は次第に引き揚げてゆくようになった。またその頃になると官山の取締も厳しくて、山仕事も自由には出来なくなっていった。翁はその後もニ、三の者を引き連れて山焼きを続けたが、白猪谷銅山が大正末期に休山すると、谷筋一帯を借り受けて新しい村づくりを思い立った。村の有志と語らって、土佐の長沢村当局へそのことを願い出たこともあった。これは四国の山々にもまだフロンティアがあった頃の、山の開拓者の生気あふれる着想である。昔を語る翁の姿には、山に生きる男のスピリットが満ちていて、その話をきく者に深い感銘を与える。」

出作を促した理由は、伊予側山村の耕地の狭少さと人口圧の高さによると言われますが、これは山村が銅山開発をすすめた結果過大な人口を収容したことから、銅山稼業の消長に応じて過剰人口が放出されるようになったとも考えられます。

昭和25年頃から林業がおもな生業になると、焼畑はそれに従属して行われる程度に過ぎなくなってゆきます。東之川の林業は、部落民の所有山林を含む地元山林を対象に、部落民自身の労力を手段として展開した民営林業で、造林、育林すべて彼等自身の手で行われるものでした。川辺までの木材の「中出し」まで部落民の仕事で戦後整備が進んだ索道も活用し繁忙をきわめていました。しかし、川流を利用した「木流し」以降は製材資本に属する「やまさき」に支配されていました。要は、村の林業は製材資本が山林経営を支配する機構のなかで成立しており、村民の主体的生産活動として展開する余地は残されていなかったのです。

交通の整備についてみておきましょう。

昔は東之川から氷見へ出るのに、千野々までは山道を、千野々からは大保木山を経て氷見に通じる駄馬道を利用していました。明治初期に木挽稼業に従事した部落の人々は、この道を利用して木材を氷見まで運んだといいます。川沿いの道が開けたのは昭和にはいってからで、県道西之川西條線が完成したのが昭和2年でした。大保木地区の中央部を加茂川が貫流していますから、橋梁の架設が完成するまでは自動車は入れませんでした。西之川までバスが入るようになったのが昭和27年、中型トラック道が東之川に延長されたのが昭和32年3月でした。そして石鎚山ロープウエイが開設されたのが昭和41年8月のこと。

後段は、人々の生活への係りというより石鎚山参拝や観光の観点より考えられることかもしれません。

加茂川流域集落の世帯数の変化 その1(北部)

加茂川流域集落の世帯数の変化 その2(南部)

(2)小松町石鎚

この地域は昭和26年以前は千足山村と呼ばれた所で、湯浪から横峰寺に上り、下って虎杖(いたどり)から黒川谷にそって常住に上る山岳地帯と、虎杖から分岐して加茂川に沿って高瀑渓谷に通ずる谷に散在する集落が含まれます。石鎚山参拝道という点から見れば、横峰寺を経由する道筋に当ります。今は地図上にも名を残さぬものを含め、昭和40年頃までは17の部落が存在していました。(北より、湯浪、途中ノ川、古坊、郷(横峰寺辺り)、槌ノ川、石貝、虎杖、黒河、有永、土居、谷ケ内中村、折掛、老ノ川、正路藪、大平、成藪そして戸石)

千足山村の集落(北部)

千足山村の集落(南部)

村全体の戸数は、明治21年219戸、1307人、昭和33年179戸、977人、現在は北側を除き限りなく0に近づきつつあります。

明治41年に戸数251に対し畑地567町、(1戸当たり2.7町)の記録がありますが、村落が置かれた地形からみても常畑ではなくその殆ど伐替畑即ち焼畑耕作地であったと考えられます。状況は先に見た東之川より更に厳しい部落も多かったと思われます。焼畑では、東之川と同様に稗、明治30年頃より三椏にとって変わられます。林野経営も東之川と同様、その主体的な展開は困難な状況でした。

ここで特筆すべき事項は、住友林業による大森山中腹の大森銅山に精錬用薪炭原木供給の経営でした。

明治38年頃から大正8年頃まで立木の伐採と炭焼がおこなわれました。30名近い製炭夫が鉱山会社直属の「親方」に率いられ稼人として働いたといわれます。大正8年頃には、高瀑渓谷沿いに製炭業者の集落種川が形成され、石鎚山山頂手前の八丁坂には木炭輸送の中継地も設けられます。伐採後の植林も明治42年より実施され、40~50人の植林夫を抱える大規模なもので大正9年まで続けられます。

銅山用製炭が止んでからは、住友保有林野は地元の製炭業者に提供され、昭和30年頃は老ノ川を中心に活況を呈したといわれます。

石鎚山北斜面の大樹林地帯は自然に形成されたように見えても、人々の生活の舞台として役立てられ、またその成果として守られたきたという歴史に気付かされずにはおれません。

この地方では林野の農業的利用にしか生きる道はないと思われ、昭和30年代より多角的な農林経営の試みが為されてきました。例えば、林野経営の多角化としての羊、山羊の飼育、こんにゃく栽培、あるいはりんご栽培、共同購入組合の設置、自家発電所の設置、営農資材や収穫物運搬のための共同施設としての索道や木馬道の設置などでした。これらの動きの悩みは、小さなそれぞれの部落での動きが孤立していたということでした。これが一つの地域の中で結ばれることにより、地域全体の発展を齎すことが期待されていました。それは行政の力に委ねられることもまた多いと思われます。

昭和40年代以降の地方行政はその方向を示すことはなかったのでしょうか・・ 今やこの地方の多くの部落は消えてしまいました。この事実と歴史を我々はどう受け止めればよいのでしょうか。

(付録2のあとがきに代えて)

私は四国遍路の旅で遍路道とその近くの道を歩きながら、心躍るような感動とともに幾つかの山峡で心痛める状景を見てきました。「限界集落」、「消滅集落」のことです。

昭和30年代後半より始まった高度成長政策とその延長はこの国に何を齎したのでしょうか。それはよいこともそうでないことも・・あるいはそれは必然であったのか・・

その時代我々年代の多くの者が懸命に働きそれに加担してきた、そのことに後ろめたさを感じながら思い返しています。

これからの日本をどんな国にしてゆくのか・・考えてみなくてはならないことだと思います。

(令和2年4月 改追記)

付録3 「宮本常一の山村文化振興への提言」について

宮本常一の「山村の地域文化保存について」と題する論考があります。これは昭和50・51年度山村文化振興査の結言とされるもの。

過疎に臨んだ山村の問題を解決するに、極めて有効で示唆に富んだ提言と思われますので紹介させていただきます。

まず「山村文化振興の根本問題は、そこの生活のたて方のほとんどが肉体労働になっている現状の中へ、どのように知識労働をとり入れてゆくか、また知識労働者の定住する余地を作っていくかという対策につきるといっても過言でないと思う。」と緒言される。

既に、当ブログ記事(付録2、付録3)でもみてきたように、山間に住む人々は、古くより農耕だけで生活をたてることは困難であり、農耕以外の職業を持ってきた。狩猟、杣、炭焼、荷物運搬、木地師、信仰のための登山支援、神楽や踊りなどなど地域によって多様である。

宮本らが調査を行った時点、それは日本全体が高度成長へと舵をきってからすでに十年余、上記の伝統文化の継承は困難となってきていた。それより更に4、50年、現在は新しい文化要素の付加が必須である地も多いと思われるが、細々であっても繋がれてきた地域性に根ざした伝統文化があればこの上ないこと。

先ず、宮本が指摘する山村文化振興への課題と期待について耳を傾けてみよう。(例によって私の早とちりや誤解が顔を覗かせると思うが・・)

「資源」(例えば、木地師における森林資源の枯渇といったこと・・) 「後継者」(高校へ通うため村を出た若者の内、その後村へ戻る者は殆どいない・・) 「女性の重要性」(家事労働の軽減による労働力は、企業の下請工場に吸収されるのが通例。女性たちがその住む土地にどのような夢を持たせるかを考えることがない山村は救われることはない・・とまで。それは子供たちをその土地に繋ぎとめる最大の力とも・・)「経済基盤」(戦後の農地改革は古くからの芸能文化を維持するための経済基盤を失わせた・・ 「需要と外部との繋がり」(神楽や信仰のための登山など外部の人頼りの需要は減少した。いかにして来訪者をつくるか・・観光バスを連ねてくる物見遊山の人ではなく、民宿を渡り歩くような熱心な来訪者。文化と呼びうるような内容・・ 「流通機構」(木地物や和紙など内容が立派でも流通機構の採算性が欠如していることが多い・・)

このように、山村文化振興の課題は、それぞれの山村で共通のものもあるが、異なるものも多い。息の長い地道な活動でなくてはならない。

そして、宮本は課題を解決に近づける方法と手段の例示として次のように語る。 ①そこにある自然をどのように教育とレクリエーションの場としていくかということ。 ②地区内外の人々との交流の場と設備をつくること。 ③山村生活の意味を考え、反省する機会と設備をつくること。 ④民俗芸能や民具の保持対策、伝統技術の生かされる場をつくること。 ⑤前2項を含め、山村民の教養機関をふやすこと。図書館、郷土館を始め婦人のための教養娯楽施設をつくること。 これらを総合して新しい山村の生き方を見いだしていくこと。・・・

過疎を含む、というより人口減少を前提とした山村の問題は、国や地方公共団体の政策、支援(投資支援を含む)問題として捉えて行くのが常套手段であろうが、よくよく考えてみれば、宮本が40年前に示した山村文化振興への提言が、あらゆる対策の前提として今も生きている問題であることを感ぜぬにはおれないのです。

更に注目すべきことを一つ加えておきたい。交通手段が比較的豊かな大都市近郊の山村を中心として、その地に移り住み、宮本が説くような山村文化振興の観点より活動し、ネットを活用して情報発信する人(中年女性が多いよう・・)を見るようになってきたこと。敬意を持って見守ってゆきたい。

(宮本常一の論考「昭和51、52年度 山村の地域文化保存について」 は「山と日本人」2013に収録)

(令和4年11月追記)

| « 前ページ | 次ページ » |