小部の旅館を早朝に発ち、峠を越えて吉田へそして福田に向かいます。最初の豆坂峠(標高340m)まで2.14k、吉田庵まで4.5k、そこから福田庵までは1.73kの行程です。

例によって猪除けの柵を開けて山道へ。石の多い歩き難い道、急坂には小豆島へんろ道特有の鉄パイプの手摺が設けられています。これが足弱の私には大きな助けとなるのです。1kほどで山の鞍部に出て、道は緩やかになります。小部の街と海が展望できます。

山道の入口

急坂

道標

道標

石の多い道

小部の展望

道標

道標

峠

峠

(余文:なお、昭和初期の国土地理院地図を見ると、この峠の少し南側にも峠道があり直接福田へ通じています。この道の方に「豆坂」と表記があるのです。吉田ダムの建設により、南側の峠は廃道化し、吉田に通じる道が豆坂とよばれるようになったと思われます。)

峠からの下りも石の多い道で膝に応えます。830mで吉田ダムの湖畔へ。

ここからダムを右に見る道。当然、ダム建設(1996年竣工)以降の新しい道で、コンクリートが流してあったり鉄パイプ橋が付けられたり。浮石も多く気持ちのよい道とは言い難い。

やがて反対側からは「立入禁止」標示のゲート。

ダム堰堤(堤高74.5m)に沿って階段を下る。逆に上ることを考えれば我慢できようが、ここも気が滅入るようなへんろ道。

峠からの下り道の地蔵

吉田ダム

吉田ダム

ダム湖畔の道

吉田ダム

吉田ダム

ゲート(振り返る)

ゲート(振り返る)

堰堤の下り道(階段)

堰堤の下り道(階段)

吉田の青い海が見えてくると82番吉田庵(本尊 薬師如来、納経 84番) 弘法大師の創建と伝える。本尊は特に眼病に霊験あらたかと古くから住民に尊信を集める。

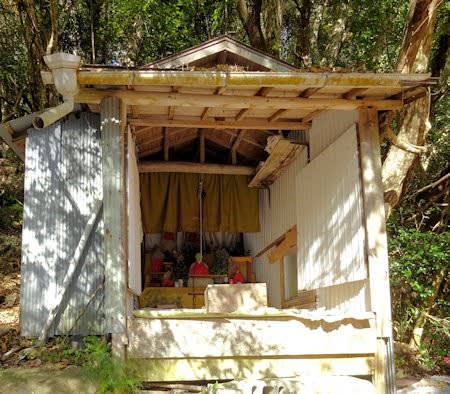

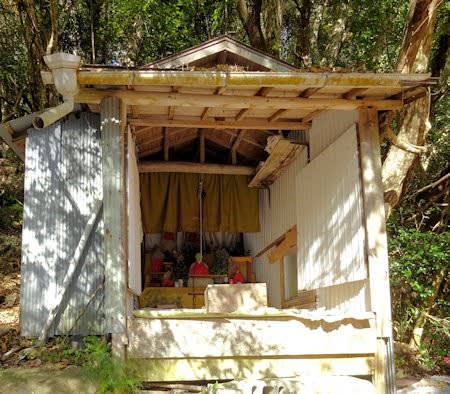

吉田庵

吉田庵

ここから次の83番福田庵に行くへんろ道は、少し戻り橋を渡って公園の中を過ぎ、いざり坂(標高200m)を越える道。距離は短いがこのいざり坂は極め付きの急坂。石も多くはない土道と聞きますが、豆坂を越えてきた私の膝は悲鳴を挙げています。

吉田の集落に出て福田港までのバスを待つことにします。

いざり坂を望む(山の鞍部)

いざり坂を望む(山の鞍部)

83番福田庵(本尊 薬師瑠璃光如来、納経 84番) 本尊薬師瑠璃光如来は恵心僧都作と伝える。

福田庵、後方の山の鞍部が「いざり坂」

福田庵、後方の山の鞍部が「いざり坂」

雲海寺へ

雲海寺へ

雲海寺へ

雲海寺へ

84番雲海寺(本尊 如意輪観音) 行基菩薩の開基、弘法大師の霊場開創と伝える。

雲海寺

雲海寺

雲海寺境内に 85番本地堂(本尊 弁財天、納経 84番)。本尊弁財天は、当地 葺田八幡神社の本地仏であったが明治の廃仏毀釈により遷移された。本尊弁財天は恵心僧都の作と伝えられる。

本地堂

本地堂

雲海寺、本地堂

寺より福田港展望

福田港を出てゆくフェリー

(また余文)福田から当浜(あてはま)への道として、海岸線に沿った国道が開設される以前は「めくら坂」とよばれる旧道(標高200mほどの峠越えの道)があったそうです。この道は、国道開設以降もへんろ道として採用されてきたようです。ところがこの道の中ほどにゴルフ場ができ通行が困難となったため、現在はへんろも国道を通るよう勧められている・・こんな話を聞きました。(この道、現在の地図にもゴルフ場の北と南に残っています。今は福田側の入口付近には手摺のあるコンクリート階段、微妙な位置に「→へんろ道」の石標があります。おそらくこれが「めくら坂」の入口でしょう。)

山に囲まれた入江の集落、この間の通行は船便が主体、舟が出せぬ時を考え峠を越える道を開く、車社会になり海岸線に沿った広い道を開く、交通量の増大に伴い峠の下を最短距離で繋ぐトンネル道を設ける・・こういった道の変化の過程は随所でみることができるように思います。(四国の高知県清水から大月に至る道でも同様の経緯を読み取ることができます。)

福田~当浜の海岸、小島

福田~当浜の海岸、採石場

福田~当浜の海岸、採石場

福田、当浜間のゴルフ場の直前、国道のヘアピンカーブをバイパスする、短いへんろ道があります。へんろ道の途中には比較的新しい不動堂があったりします。この道、私には古くからの道ではなく、国道開設後に歩きへんろのために設けられたバイパス路(不動堂も近くから移設された)のように思えてならないのです。

短いへんろ道

短いへんろ道

短いへんろ道、草の中の道標

短いへんろ道、草の中の道標

86番当浜(あてはま)庵(本尊 千手観音、納経 3番)親寺(納経所)なぜ3番観音寺なのか・・3番に行けばわかります。この札所、国道より少し入った所にあり、小豆島霊場の中でも一際寂しさを感じるところかも。

当浜庵へ

当浜庵へ

当浜庵

当浜庵

岩ケ谷へ

岩谷の海岸

当浜の先、国道を行くと左手に「大坂城築城残石 八人石」の表示。その少し先右手に地蔵菩薩があり、「観音寺参道」の表示。これが「洞の観音」として知られる観音寺への道。一応アスファルトを流した車道となっていますが、果たして寺まで行けるのかどうかちょっと心配になる道ではあります。

すぐ岩谷へ。

87番海庭庵(本尊 十一面観音、納経21番)本尊十一面観音は安阿弥作と伝える。島随一の名品であるとも。(小豆島霊場に多くの仏像を残した安阿弥(あんあみ)は快慶とも称する、鎌倉時代を代表する仏師)

海庭庵

海庭庵

橘へ

城ヶ島への希望の道が開ける美しい岬。昭和41年、歌舞伎役者市川団蔵がこの世の最後の宿とした「たちばな荘」があります。ふと思いは巡ります・・

橘港

橘港

88番楠霊庵(本尊 地蔵菩薩、納経 13番) 打止めの札所であるが、多くのへんろにとって結願の札所とはならない。

楠霊庵

楠霊庵

庵前の店。この辺り食堂などの店は少ない。覚えておきたいお店。

庵前の店。この辺り食堂などの店は少ない。覚えておきたいお店。

ここより橘峠を越えて安田に向かいます。その晩、安田の宿の主人の話「2年位整備していない。荒れとったろう・・」。

橘峠への入口

橘峠への入口

荒れている

荒れている

地蔵と供養塔。

地蔵と供養塔。

供養塔には「奉納 大乗妙典日本廻國供養」文化八年の銘。相当古い六十六部供養塔。

草木深し。

草木深し。

池畔の道。(水は涸れている)

池畔の道。(水は涸れている)

大師堂。

大師堂。

峠へ。小豆島特有の鉄パイプ手摺。

峠(標高175m)

岡ノ坊へ

岡ノ坊へ

安田の街。

安田の街。

12番岡ノ坊(本尊 地蔵菩薩、納経 13番) 本尊は六地蔵。昔、坊の傍は海辺であったという。

岡ノ坊

岡ノ坊

13番栄光寺(本尊 無量寿如来) 本尊は恵心僧都の作と伝える。薬師堂には行基菩薩作と伝える薬師如来、内陣には多くの仏像を祀る。

栄光寺

栄光寺

栄光寺

栄光寺

安田の宿に入ります。

(12月7日)

道標

道標

道標

道標 峠

峠

吉田ダム

吉田ダム

吉田ダム

吉田ダム ゲート(振り返る)

ゲート(振り返る) 堰堤の下り道(階段)

堰堤の下り道(階段) 吉田庵

吉田庵 いざり坂を望む(山の鞍部)

いざり坂を望む(山の鞍部) 福田庵、後方の山の鞍部が「いざり坂」

福田庵、後方の山の鞍部が「いざり坂」 雲海寺へ

雲海寺へ 雲海寺へ

雲海寺へ 雲海寺

雲海寺 本地堂

本地堂

福田~当浜の海岸、採石場

福田~当浜の海岸、採石場 短いへんろ道

短いへんろ道 短いへんろ道、草の中の道標

短いへんろ道、草の中の道標 当浜庵へ

当浜庵へ 当浜庵

当浜庵

海庭庵

海庭庵 橘港

橘港 楠霊庵

楠霊庵 庵前の店。この辺り食堂などの店は少ない。覚えておきたいお店。

庵前の店。この辺り食堂などの店は少ない。覚えておきたいお店。 橘峠への入口

橘峠への入口 荒れている

荒れている 地蔵と供養塔。

地蔵と供養塔。 草木深し。

草木深し。 池畔の道。(水は涸れている)

池畔の道。(水は涸れている) 大師堂。

大師堂。

岡ノ坊へ

岡ノ坊へ 安田の街。

安田の街。 岡ノ坊

岡ノ坊 栄光寺

栄光寺 栄光寺

栄光寺