感動との出会いをもとめて・・、白いあごひげおじさん(もう、完全なじじいだな・・)の四国遍路の写真日記です・・

枯雑草の巡礼日記

四国遍路の旅記録 平成28年春 番外

阿讃国境の峠道 (続地図遊び)

阿讃国境を越える道の最東端に位置する大坂越の道を歩き、その後に大山への道を歩き、これらの道の西に連なるという多くの峠道への関心、いや魅惑は抗し難いほどのものでした。それらの道のうちの一つでも二つでも、この足で歩き越えてみたいという気持ちは強いのですが、おそらく私にはもう無理でしょう。せめてもと、ネットで入手できる古地図などの資料を手元に集め、江戸時代以降多くの人が通ってきたそれの道の状況、道傍の生活と人の思いを想像してみることにしました。

そう・・また「地図遊び」ですよ。

この記事に記す道の多くは、私自身の足で歩いて確かめたものではありませんから、頭の中だけの独断による誤りも多くあると思います。「・・みてきたような嘘・・」になりませんよう・・

また、遍路日記の中に納めましたが、遍路道とは直接関係のない内容も多くなりました。私の備忘のための書き留め、お許しください。

結論みたいなものを先に端的に言ってしまえば、これらの道が阿波、讃岐それぞれの国の為政の壁を越えて、互いに不足する物や技術や労力を補い会うという、まさに人々の生活のなかで機能した稀有の道であったのではないか・・と思えるということです。

さて・・

阿波の国の主要道、おそらく・・往還とか・・大道と呼ばれ、後に街道の名を冠して呼ばれた五つの道が整備されたのは、江戸時代前期といわれます。

徳島を起点に大坂越を経て高松に通ずる讃岐街道、淡路に通じる淡路街道、土佐高知に繋がる土佐街道、吉野川の南岸に沿って伊予松山にまで通ずる伊予街道。そして、鳴門の撫養から池田へ、吉野川の北を通る道が撫養街道です。

この撫養街道から讃岐の村や町に直接繋がっていたのが、阿讃国境の峠道でした。

表ー徳島県と香川県の県境を越える峠道

徳島県と香川県の間の峠道を表にして示しました。この他に最近通じた新しい道もけっこうあると思いますが、古くからの主要な道はこの表に網羅されていると思います。

道が経由する地もできるだけ古くからの地名を尊重しました。一部、私の想定による間違いがあるかもしれません。ご寛容のほどを。

江戸期の主要な峠道を探るに参考とした文献、古地図を示しておきましょう。

文献① 「阿波国海陸道度之帳」(正保4年(1647)):江戸初期の交通調べで幕府に提出されたもの。

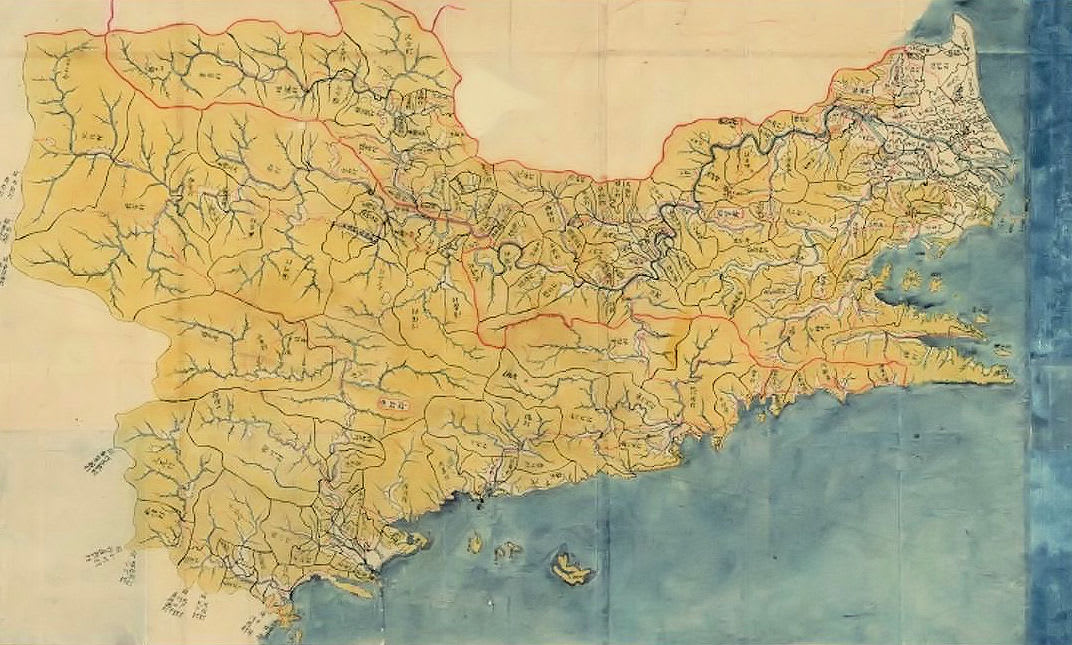

古地図②「阿波国大絵図」元禄版(元禄13年(1700)頃):(徳島大学図書館所蔵)

古地図③「阿波国大絵図」天保版(天保9年(1838)):(国立公文書館所蔵)

古地図④「阿波国図」 古地図⑤「讃岐国地図」 :以上(聖心女子大図書館所蔵) 古地図⑥「讃岐国絵図」:(香川県立図書館所蔵)

(④⑤⑥の年代は不詳ですが④は明和7年(1770)の阿波国絵図と類似しており、あるいはその写図かも。⑤は宝暦12年(1762)の絵図に類似。また⑤と⑥は書き込みに若干の相違がありますが、同一原図の写しと見られます。)

なお、阿波国大絵図の慶長版、寛永版もネットで見ることが可能ですが、国境の峠道に関する記述は粗く、採用しませんでした。また、讃岐国大絵図、天保版の国境峠道に関する記述は③と一致しています。

これらの資料に見られる江戸時代の峠道を表に併記しました。これを見ると、古地図④の記述は文献①と極めてよく整合されていること、古地図③は江戸末期のものですがその内容は古地図②を踏襲していること、などが目に付きます。(文献①では、峠道名に主として出発地名が付されていますが、古地図②③では道の記述は「○○村より讃岐国△△村迄×里・・」のような表記で峠名として石造物、村名、通称などが記されています。これは大絵図作成が隣国とも歩調を合わせたものであり、その整合性を図るためと思われます。)

峠道の略図を作成しました。東から西に向かって少々のコメントを付してゆきましょう。

図ー1 阿讃国境峠道略図(1)

(クリックすると拡大します)

大坂峠(270m)、黒谷越(400m)、一本松越(380m)については前記事「大坂を越えて阿波へ」などで若干を記してきましたが、その一部を転記しておきましょう。

香川県(讃岐)東部から徳島に至るには、昭和34年に海岸沿いの国道11号が開通するまでは坂元(東かがわ市)と徳島県板野町を大坂峠で結ぶルートが主道でした。徳島に向っては阿波街道、高松に向っては讃岐街道と呼ばれた道ですね。(金毘羅街道の帰路として三頭峠を越えて阿波に至る道も阿波街道と呼ばれますので紛らわしいのですが・・)

平家物語に「阿波と讃岐とのさかひなる大坂ごえといふ山を、夜もすがらこそこえられけれ」と屋島の戦いに向う義経軍の様子に書かれているのはこの道です。(弁慶の一隊は、一本松越の道を進んだともいわれます。)

三つの峠道は何れも古い時代からの伝説を伝える古道と思われますが、どういう訳か江戸期の地図には黒谷越(古地図②③⑤⑥では峠名「元結(鬠結)」として)のみが登場します。⑥には「難所但荷不負馬通行有」とあります。

4番札所大日寺への道をそのまま北上、鉢伏山(439m)の直西を越えて川股に通じます。長らく廃道になっていましたが、今はどうにか道筋は確保されているようです。

一本松越の道は阿波側の神宅(かみやけ)から大谷薬師堂を経て尾根道を国境まで上り、讃岐側は川股を経て引田への道筋。

私は2009年2月、大日寺近くの山神社から「四国のみち」を上り大山寺に行く途上、一本松越の分岐を確認しています。ここより北へ500mほど進めば、峠では台石に蓮を刻んだ道標地蔵(舟型)「右おおたに/左くろだに」(天保2年)に出会えます。

大坂越を主としたこれらの道を通じて、古くより阿波板野地域と東讃引田との間で物資や農作物、綿花、製塩・製糖技術などの交流がおこなわれてきただけでなく、両地域は婚姻圏でもあって、独特の文化圏、言語圏を形成してきたと言われます。それも引田の隣、白鳥とは一線が引かれているという興味深いことも指摘されているのです。

大山越(510m)は神宅から大山寺に上る現在の遍路道がその一部に当たっていると思われます。大山畑から峠を越えてやはり川股に通じます。

宮河内(現表記は宮川内)を発する三つの道、宮河内越(610m)、鵜の田尾(380m)、上畑越(650m)。それぞれ狩井川、兼弘、與田山に通じます。宮河内は承久の乱(1221)に係わって土佐、阿波に流刑となった土御門上皇に因んだ地で宮川内谷を遡った鵜の田尾への道に御所神社があり、御所、太鼓橋など雅な地名が残ります。古地図②③⑥では峠を佐牟風(サムカゼ)と表記しています。

上畑越、峠手前の上畑集落が無住になってからすでに久しく、現在通行可能であるかどうか心配な道です。

今は土成から国道318号が鵜の田尾の西方をトンネルで抜け讃岐白鳥へ通ずる道となりました。

以上、黒谷越、一本松越、大山越の詳細ルート図を阿讃国境一本松越他に、宮河内越、鵜の田尾、上畑越のそれを阿讃国境鵜峠北、阿讃国境鵜峠南にしめしておきます。現在では不通となった道も多いかと思われます。

境目峠といっても標高220mで峠道というほどのものではありませんが、日開谷川に沿った道で昔は日開谷越と呼ばれました。阿讃を繋ぐ幹線道の一つで、88番大窪寺から1番霊山寺へ戻る遍路の多くが採る10番切幡寺を経由する経路の一部でもあります。

この地は庚申信仰が盛んであった地で、ある調査では江戸前中期の銘のあるものを中心に400基を越える庚申塔が確認されているといいます。境目峠より北は大坂峠を経て田面(現大川町)へ繋がる道です。

清水峠(295m)は曽江谷越と呼ばれていました。古地図②③では讃岐側の最初の村名より中山と表記されています。基本的には曽江谷川に沿った道筋ですが、峠より南の旧道は今の道(国道193号)より西の山裾を通っていました。この道も庚申塔や馬頭観音の多く残る道ですが、これらの多くは旧道を通らないと出会うことができません。峠の南300mほどの国道沿いに一際立派な馬頭観音がある(旧道より移されたものと思われます。)といいます。大窪寺から大瀧寺に上る道、夏子道や阿讃国境尾根道を目指すときは、立ち寄ってみたいものです。

旧道に残る馬頭観音、庚申塔、不動尊、地蔵尊などの庶民信仰の在処を示す地図があります。略図ですが、これらを訪ね歩くには有効かもしれません。貼らせていただきます。旧清水越の庶民信仰(阿波学会研究紀要第19号による。)

峠は借耕牛(かりこうし)の受け渡し場として有名だった所といわれますが、これについてはまた後に纏めて記すことにしましょう。

図ー2 阿讃国境峠道略図(2)

(クリックすると拡大します)

大瀧寺越(930m)は脇町より大谷川に沿って上り、岩倉山村(大谷、鼓尾)を経て山頂の直西を越えて板倉山、椛川(現塩江)に至る道。昔より難所であったようで古地図②③には「牛馬不通」と注記があります。古地図⑤⑥には更に詳しく「・・難所但数合村ヨリ椛川樵馬通有椛川ヨリ大瀧寺マデ牛馬通ナシ」と記されます。

脇町からの上り道は、今の県道大谷脇町線がほぼこれにあたりますが、県道の先大瀧寺までは「西照大権現」の鳥居(嘉永2年)、庚申塔(延享3年1746)、馬頭観音、丁石などの残る古い道となります。草に覆われ通行困難な個所もありますが、鼔尾の庚申塔から寺までは通行可能です。

大瀧寺からの下り道は塩江温泉への道として今の遍路道ともなっています。

相栗峠(580m)は相栗峠休場と、峠道は郡里越と呼ばれていました。貞光から野村谷川に沿って北上、郡里山から峠に至り内場、塩江に下ります。厳しい山道ですが、庚申塔も多く残る道といいます。(特に峠近くの丈寄にある立派な庚申塔は旅人の休憩場所ともなり、古くより慕われたと言われます。)古地図②③では「牛馬通」と記しますが、⑤⑥には「・・嶮路但樵馬通有・・」とあります。

峠には文久2年の金毘羅常夜灯があります。この道も金毘羅詣での道であったことを語っています。

三頭越(790m)。峠に「大門まで七里半」の道標、安政4年(1857)建立の明神鳥居、猿田彦大神と天鈿女命の像があり、金毘羅参詣の街道として知られました。阿波側に少し下った立見山にも峠と同様の鳥居があります。

この道、生活物資の搬入や借耕牛の道としても繁盛したといわれます。現在は、香川県西部と徳島を繋ぐ幹線、国道438号が峠の下をトンネルで抜けています。

江戸時代の文献、地図にこの峠の名が見られないのはちょっと不思議な気もします。金毘羅詣が盛んとなるのは、讃岐の金毘羅社が宝暦3年(1753)朝廷より「日本一社」の綸旨(ろんじ)を受けた以降であることと関係しているのでしょうか。

江戸後期における急激な金毘羅の隆盛とは裏腹に、金毘羅宮に向う道(金毘羅街道)は狭く、荒廃したままであったというのが事実であったようです。このことが阿讃国境峠道としての三頭越の価値を減じていたのかもしれません。漸く幕末から明治にかけて、金毘羅街道の大々的な整備を行った(整備工事を率いた)人として、福島県出身の僧智典の名が挙げられています。智典の手掛けた道は、金毘羅丸亀街道に始まり、昼間越の打越峠、金毘羅多度津街道そして三頭越と続きます。現在、土器川に沿った国道438号から三頭峠への上り口、まんのう町勝浦に大師堂(太子堂境内)があります。昭和の10年代までは、ここから少し峠寄りに金毘羅堂があり旅人の休憩や金毘羅信仰の拠点として賑わったと言われます。堂側には、善光寺仏(一光三尊阿弥陀)、石仏などと共に道路建設石碑があり智典を筆頭に協力者の名が刻まれていると言われます。(これらは大師堂側に移されています。)

金毘羅詣での道として多くの人が訪れるようになるのは、幕末・明治の時代であったというのが事実であったと思われます。

大久保方面から立見山、中村を経て峠に至る道は金毘羅詣での歴史を想う格好な道です。ルート地図 「三頭越」を添付しておきましょう。

二双峠(860m)にはモグラやカイコの神様二双神社があります。峠にある子供を抱いた2mを超える地蔵(嘉永2年)も必見であると言います。加えておきましょう。

讃岐では立石峠ともいわれ、阿波では重清越と呼ばれていました。古地図②③⑥では前者の峠名を採用しています。

重清、重清山村、いずれも現在の町名には残っていないようですが、重清は小学校名などにそれを留めています。この道も古地図⑤に「嶮路但樵馬通有」と記されます。

滝奥越(640m)。加茂野宮、滝ノ奥と勝浦、明神を結ぶ古くからの道。旧道上に滝寺と鴨宮番所跡があります。

三頭越の道と後に記す太刀野山越の道とを結ぶ峠道があります。北から笹ノ田尾(杵野(くぬぎの)越)(980m)、大川越(山頂に大川神社がある。)(940m)、白井(しろい)峠(845m)、真鈴峠(635m)です。前三者は太刀野山越の枝道と見做し、峠道の一覧表からは除きました。

樫ノ休場(850m)。この峠を通る阿波側の道は多筋あります。太刀野(三野)より明神、中屋、井久保から峠に至り、塩入に下る道。田野々、馬瓶(まがめ)を経る道、山口(三好)、中屋、笠栂(かさつが)、寒風を経て峠そして塩入に下る道など。交通が最も盛んであったのは、前者の道で次の東山峠の道とともに借耕牛の道、物資搬送の道そして金毘羅参詣の道でもありました。道中には金毘羅常夜灯が5基、金毘羅道標が2基残るといわれます。文献①古地図④には太刀野山越または太刀野越と記されます。

東山峠(650m)。昼間より打越峠(旧道にある峠)、内野、小見、中村、男山を経て峠に達し、讃岐塩入に下る道で、現在の県道4号(丸亀、三好線)はこの付け替え道です。

現在の峠の西方に四国写し霊場の道を辿り、安永元年(1772)の大師像が座る大師堂を経て800mのピ-クを越え、久保(旧山脇村内)に通ずる道があります。これが旧峠道であったと伝えられており古地図③に「昼間村よ里讃岐国山脇村迄弐里弐拾四丁四拾間、牛馬不通」と記される(②④もほぼ同様、但し④は「牛馬道」と)「昼間越」の道であると思われます。

嶮しい地形で旧道には石仏も多く、人馬の安全を祈って立てた不動尊もあるといいます。峠付近の道の改良も進み、現在の東山峠付近を越えて塩入に通じる道が開かれて輸送力も大幅に上昇し、讃岐と阿波を繋ぐ重要な道になったと思われます。

樫の休場を越す太刀野山越の道とこの東山峠越の道は、塩入の地名が示すように讃岐の塩を阿波へ運搬する道であり、塩のほか讃岐の鮮魚・海産物などと阿波の薪炭、煙草、黍などとの取引が盛んに行われ、阿波藩の流通統制政策の時代も塩だけはこの道を通って阿波に入っていたとも伝えられます。明治時代に入って交易の自由化に伴い煙草・藍などの阿波の特産物が盛んに讃岐に入るようになり、また借耕牛の行き来も盛んになり、東山峠越の重要性を増幅させ道路改修が進められ県道化の基となったと思われます。

東山峠(昼間越)と樫の休場(太刀ノ山越)は、阿讃国境峠道の中央部分に位置する重要な道と思われます。旧道を主体としたルート地図を添付しておきましょう。

南から北へ 「太刀野」 「東山峠・樫ノ休場(1)」 「東山峠・樫ノ休場(2)」 「東山峠・樫ノ休場(3)」

ルート地図には地蔵や不動尊など古くからの道であることの証しをできるだけ記入したつもりです。(なお、これらの地図は現在通行・歩行可能な道であることを保証するものではありません。念の為。)

(余分)私はこういった遍路道ではない何処にでもある(いや、「あった・・」)道を歩くにつけ、日本の道は「生活の道」と「信の道(「信仰の道」とも言える・・)」の重なり合いではないか・・と確信させられるのでした。車ばかりが走る真直ぐな道は寂しい・・

差出山(887m)(登尾山とも呼ばれる)。昼間から東山峠への道を小見より分岐して東山を経て差出山を越え財田へ通ずる道で差出の地蔵越と呼ばれた道。借耕牛も多く通った道で石仏も多く見られるといいます。 現在、峠に文化13年、明治19年の地蔵尊が残りますが、古地図②③に記される峠名「石佛」がこれ(むろん代替わり前の)を指すのかあるいは次に記す箸蔵越の石仏を指すのか迷わされます。古地図③の「東山より讃岐国財田上村迄弐里三丁」の記述からすると差出山の石仏ように思えるのですが。

差出ノ地蔵越についても旧道主体のルート地図を添付しておきます。 南から北へ 「差出山(1)」 「差出山(2)」 「差出山(3)」 なおこの地図には次の箸蔵越の道の一部とその石造物の情報も含んでいます。

図ー3 阿讃国境峠道略図(3)

(クリックすると拡大します)

二軒茶屋(640m)。箸蔵寺に通ずる道(後に箸蔵街道と呼ばれた)の途中にある地名ですが、生活道としては昼間(三好)から柳沢、馬除、二軒茶屋を経て財田上へ下りる道を通ることが多かったようです。ここでは峠名を二軒茶屋としましたが、国境の最高点はさらに北のピーク(750m)で、そこには天保15年の薬師如来や地蔵尊もあり石仏と呼ばれる場所です。そうすると古地図②③に記される峠名と一致します。尾根道を辿れば差出山とも遠くない場所です。資料①古地図④では箸蔵山越、箸蔵越と表記される道です。

この道、後には二軒茶屋手前から猪鼻峠(550m)を経て財田に至る道が使われるようになったと思われます。

中蓮寺峰(750m)と六地蔵越(610m)は吉野川に沿う撫養街道からではなく、支流鮎苦谷川に沿う道から讃岐へ越える道です。資料①、古地図④ではそれぞれ「西山越」、「野呂内越」と記されます。西山越の道は古地図に「難所牛馬不通」と記される道。

私は中蓮寺峰から猪鼻峠もまた鮎苦谷川に沿う道も雲辺寺と箸蔵寺を繋ぐ道として阿讃国境峠越の道とは直行する方向で歩いたことがあります。いずれも極めて印象深い道でした。

野呂内越は六地蔵越とも呼ばれたように、尾根におかれた六地蔵を経る道筋であったと思われます。車道(県道6号)の開通により六地蔵(一つの石に6体の地蔵を浮刻した立派なもの)も300m南の薄暗い車道傍のコンクリート覆堂に移転。

特に野呂内から峠への旧道の道筋は(地図上でも)忘れられたようです。寂しいことです。(想定旧道ルートは「六地蔵峠付近」に示します。)

曼陀峠(550m)は阿讃国境西端の道です。池田から峠を越えて海老済(えびすくい)へ。その先は雲辺寺道や金毘羅讃岐街道と交差し観音寺へ向かう今の県道8号の道筋です。車道(県道8号)がトンネルで峠の下をくぐるようになって、峠周辺の道の多くは消え様相は一変したようです。

昔、峠には一人の尼僧が住い峠を越える旅人を助けていた、その墓も残っている・・という話を聞いたことがあります。以前、私は峠道と直行する雲辺寺への尾根道を歩いたことがありました。舗装された尾根道には「昔栄えた曼陀峠」の案内板があるのみで、墓も交わる峠道の片鱗も見つけることはできませんでした。

曼陀峠は完全に消滅しました。戯れに私の想定を含め古の曼陀越のルート地図を添付します。 地図「曼陀越道」 佐野から旧道を辿り峠を越えて海老済への道を歩くことは私の夢です。

徳島県と香川県の間の古くからの峠道について、乱雑に一応コメントしてきましたが、その中でも何度か出てきた「借耕牛(かりこうし)」について改めて付言しておきましょう。

阿讃国境に接した阿波の山村では、水田の立地に恵まれず米が不足していた。また草生地が多く水田の広さに比べて多くの耕牛が飼育されていた。一方、讃岐では平地が多く稲作が盛んでしたが、夏の田植えと秋の麦蒔きの時期に耕牛が不足していた。(田植えと麦蒔きの時期が阿波が早く讃岐が遅くとずれていたことも好都合であったと言われます。)そこで、農繁期の間、讃岐が阿波から牛を借り入れる風習「借耕牛」が生まれたと伝えらています。それは江戸時代の中期、文化年間(1804~)の頃からといわれます。

讃岐の農家は、この借耕牛を飼って田の代掻きや田畑を耕したり、砂糖締めの臼を廻す動力に利用したといわれます。牛を借りたお礼は夏の約一ヵ月間で米約60キロ(1俵)、秋の約二カ月で米約130キロであったと。

なお、阿波側からすると春、秋あわせて190キロの米を持ち帰ったためカリコ牛を「米とり牛」とも呼んだと伝えます。

すでに記したように徳島県の美馬郡、三好郡を中心に供給された牛たちは、阿讃の国境の峠を越えて讃岐へと向かったのです。その通過点は、東から五名口(日開谷越)、清水口(曽江谷越)、岩部口(郡里越)、美合口(三頭越、重清越等)、塩入口(太刀野山越、昼間越)、猪ノ鼻口(猪ノ鼻峠)、野呂内口(野呂内越)、曼陀口(曼陀越)です。その総数は、昭和5~10年頃の最盛期には夏、秋合わせて年8000頭以上にも及んだといわれています。内訳は、郡里越2000頭、三頭越、重清越等で2000頭、猪ノ鼻峠で1500頭、曽江谷越で1350頭、太刀野山越で1000頭などと記録されています。

塩をはじめとする、讃岐、阿波それぞれの特産品の流通については、東山峠越の道のところで記してきました。また、板野と引田、上板と白鳥・三本松の間での農産物、製塩・製糖技術などの交流については、別記事「大坂を越えて阿波へ」と「観音道を上って大山寺へ」のなかでも記しました。(一部この記事にも転記)

「讃岐男に阿波女」のことばが暗示するように、峠道を介した阿波、讃岐の村は婚姻圏を形作っていたようです。物だけでなく人の交流も為されていたと言えるでしょうか。

三頭越、太刀野山越、昼間越を中心とした峠道は金毘羅参詣の道とも呼ばれました。それは江戸時代後期以降のこと。信心は日々の生活と一体となったものであり、また生活の潤い、楽しみでもあったと思わせられます。そのために峠道を歩いて越えるという行為そのものを含めて。

流通量の増大と流通手段の発達は、利便の向上を目指して峠道の改良、拡張、舗装化を進展させ、そしてトンネル化。そして、忘れられた峠道は(たまに探検心?のハイカーしか通らない)草木に埋もれた道跡になってゆきました。それはもうどうしようもないこと・・それはそうでしょうけれど、そのことによって何かとてつもなく大事なものが忘れられ、失われていったのではないか・・と憂慮しているのは私だけでしょうか。

(平成28年 5月記 令和2年9月改稿、10月追記)

(追記)明和7年阿波国絵図(写本)について

藩が幕府の命で作成した国絵図は、慶長10年、正保元年、元禄13年、天保9年の四回に及びます。この他に阿波藩が独自に作成した国地図は、寛永18年(1641)(徳島大学付属図書館所蔵)、享保元年(1716)(徳島県立博物館所蔵)、明和7年(1770)(森文庫資料、徳島県立図書館所蔵)のものがあり、特に明和7年の地図は精度に優れ、多くの写図が作成されているようです。

これらの内、特に聖心女子大学図書館所蔵の阿波国絵図は明和7年版の写図と見られますが、国境の峠が通過する村名等に違いが見られるものの、多くの資料を取り込んで、村名、川筋名、橋名などが加えられ、更に充実した地図となっています。藩政期に作成された絵図の内最も詳細なものと思われます。この絵図を示しておきます。(一部加筆、訂正)

明和7年阿波国絵図(写本)(聖心女子大学図書館所蔵) クリックで拡大

(令和4年7月追記)

四国遍路の旅記録 平成28年春 その4

旧土佐街道の道、月夜から薬王寺まで

22番平等寺から23番薬王寺まで、「地図あそび」で見てきた旧土佐街道の遍路道を辿ってみたいと思います。

この度の旅は22番から23番まですっきり一方向に歩いたのではなく、行きつ戻りつした箇所もあるのですが、日記の方は原則、北から南へと記してゆきましょう。

平等寺から鉦打までは、土佐街道ではありませんが古くからの遍路道であったと思われます。特に、六度山善修寺のある広重と御水庵のある月夜は大師所縁の地と伝わる所。

月夜御水庵は遍路道上の番外霊場であるとともに、それ以上に地域の信仰を集める霊場としての位置を占めているように思えます。私は、善修寺の奥の峠道を歩いていて「月夜大師」と刻された手指し道標を見ています。 月夜大師」の手指し道標

月夜大師」の手指し道標

御水庵は桜の花の下でした。

大師堂の幽玄な雰囲気。六地蔵、それに台座に「月夜女講中」と刻まれた地蔵菩薩を中央に宝篋印塔と庚申塔が並びます。庚申塔は阿瀬比の専念庵で見たものと同形式のものと思われます。

御水庵から道に出た所、崖下に一体の不動明王があります。その謂れは知りません。 月夜御水庵大師堂

月夜御水庵大師堂

地蔵尊、庚申塔、宝篋印塔 御水庵外の不動明王

御水庵外の不動明王

月夜から鉦打に通ずる現在の遍路道は新しい道。古い道は、右側の尾根を通る「月夜坂」と呼ばれる道でした。

尾根に上る道は見当が付きます。新道を造るときに配慮されたと思われる立派な階段が設けられています。しかし、この階段を上って月夜坂を辿ってみるのは、ちょっと躊躇いがあります。新道を行きます。 尾根道への階段

尾根道への階段 竹林

竹林

右側の山の斜面には立派な竹林が見られます。この辺りは竹の産地です。たけのこ、竹製品、竹炭など阿南市の誇る特産品です。

鉦打側から逆に月夜坂を辿ってみることにします。

福井ダムに通ずる新しい道から右に外れ、谷の道に入ります。

谷に沿って山道を上ると、そこは予想通りの石造物の密集地でした。

先ず、顔面のない座姿の地蔵。(ふと、伊予笠置峠の地蔵を想い出しました。)その奥に多くの遍路墓。地蔵を載せた立派な墓には「備后國福山領沼隅郡長和邑俗名圭助」「文化十五寅三月・・」とあります。(この地名、現在は「福山市瀬戸町大字長和」として残っています。)

その横、安永、天明、文化、安政の年号を見る墓。文化三年銘の宝篋印塔。そして一番奥に「従是薬王寺五里半」の徳右衛門標石。珍しく左側面に歌が刻まれています。

「四つの国あゆみをはこぶくりき二て飛と阿しづつ尓きゆるつミとが」。

劣化の少ない美しい標石です。 鉦打の地蔵

鉦打の地蔵 遍路墓

遍路墓 徳右衛門標石

徳右衛門標石

谷に沿った道を更に上ります。

今は通る人も殆ど絶えたような草に覆われた道ですが、最近までは峠を越えて隣村の平川内に通じていた生活道であったと思えます。峠で月夜からの尾根道に繋がり、これが月夜坂と呼ばれた遍路道。

谷には、それほど遠くない時に水田であった小さな廃田が点々と。右側の山裾には墓も。ここもまた消えていった村なのでしょうか。

谷の道は峠の前で竹林の中に消えていました。竹林を無理やり上がれば尾根に達することはできそうですが・・ 道を戻ります。 谷に沿う道

谷に沿う道 竹林で行き止り

竹林で行き止り

福井川を渡り少々南へ、鉦打坂の入口へ向います。

新国道沿いに薬師堂があります。

堂横の案内板には様々なことが記されて」います。旧土佐街道中屈指の難所であった鉦打坂で病に倒れた旅人のため里人は養生所を建て、また病没者を弔うため供養塔を建立したこと。その後、享保4年(1717)に薬師瑠璃光如来を祀ったのがこの薬師堂の始まりと伝えること。

堂内には3体の仏が安置され、左が立姿、右2体が座姿でいずれも薬師如来と思われます。

立姿の薬師には享保四年と刻まれ、右2体の台座には延享四年(1747)の銘があります、伝えられる最初の薬師は左の一体ということになると思われます。

薬師堂の隣に大師堂があります。

このお堂は大師が修行の場とした弥谷渓谷(後に平等寺奥の院弥谷観音)に係わりの深いもので弥谷観音の前堂として弘化2年(1845)に建立したものと伝えます。

鉦打坂はここから少し行った所から山に入る道と思われます。

竹林の中の道で、倒れた竹が道を塞ぐように置かれています。(以前来た時は、倒竹はなく少なくともここは通れたように記憶しています。或いは入口の場所を間違えたかもしれません。)

とても入って行く気にはなれません。諦めます。

難所であったとは言え鉦打坂は標高差100ほどの山、尾根道は残っていると思われます。

福井トンネルを出た所に山から下る斜面があります。鉦打坂の出口はこの辺りと思われます。 薬師堂と大師堂

薬師堂と大師堂 薬師如来

薬師如来 鉦打坂の入口

鉦打坂の入口 鉦打坂の出口

鉦打坂の出口

弥谷観音に寄ります。

大師はここで如意輪観音を刻み、修行の後、不二地蔵、笠地蔵、四寸通し、硯石、ゆるぎ石、日天月天、胎内くぐりの七不思議が遺されたと伝わります。実際の修行の場と伝わるのは今は福井ダムの水の下に沈み、観音堂を含めすべて高地に移設されたものです。

ダム湖は新たな観光地となり、近隣からけっこうな人が車で訪れる地となったようです。

霊地は観光地に様変わりしたように思われます。 弥谷の笠地蔵

弥谷の笠地蔵 弥谷観音堂

弥谷観音堂

県道25号に入り、土佐街道の小野の一里松跡、茂兵衛標石(153度目、明治30年)を見て貝谷へ。

貝谷から田井に行く、土佐街道貝谷坂、松坂は、2012年11月(平成24年秋 その2)に通りました。当時は藪漕ぎの箇所もある道でしたが、最近「阿波の峠を歩く会」が通り、手を加えられており通行し易い道となっていると思われます。

この日は、現在の遍路道である由岐坂峠越えの道を行きます。

峠には那賀郡と海部郡の郡界標があります。今では二車線立派な車道になって、その雰囲気は想像できませんが、この道は古くからの道です。この道を歩いていても殆ど車に会いません。交通量は少ないように思えます。道の拡張整備が終了した途端に、自動車専用の日和佐道路が完成したということ。道路行政の矛盾を感じないと言ったら正直ではなさそうですね。

由岐坂峠から分岐して東由岐に下る道は、旧いみちの風情を残す道です。 由岐坂峠の郡境標

由岐坂峠の郡境標

由岐坂峠から東由岐に行く道、鉄道も見える

田井ノ浜は美しい砂浜です。季節、天候により様々な顔を見せてくれる海ですが、今はのっぺりとして矢鱈に広い。浜を歩く人影は二つ三つ。 田井ノ浜

田井ノ浜

田井ノ浜

田井ノ浜

田井ノ浜

木岐トンネルの手前の道を左に下り、苫越坂を見ておきます。

白い標柱に「土佐街道苫越登り口、一里松跡と薬王寺二里の道しるべ(この上三十米)」とあります。

道しるべとは徳右衛門標石を指すと思われます。

荒れた道を上り30m辺りを探しますが、何も見つかりません。

トンネルの上辺り、荒れた道は続いていますが、深追いは止めておきます。 苫越坂

苫越坂

木岐小学校の前を通ります。

いつかの日、「おへんろさーん、がんばってー・・」の大合唱が聞こえてきたことを想い出します。今は春休み。静かな校庭でした。

小学校の傍に古い(延宝7年(1679))六地蔵があります。

木岐の街では、手造りのフクロウの接待を戴きました。そう・・Nさんの家の前です。

木岐駅近くの照蓮標石にも始めて出会います。今の遍路道から少し外れていますのでいつも見落としていました。 木岐の六地蔵

木岐の六地蔵 木岐の照蓮標石

木岐の照蓮標石 木岐の照蓮標石

木岐の照蓮標石 木岐浦

木岐浦

南白浜の海岸にある安政南海地震の津波の様子が刻まれている石燈籠。今は注目度が高いですね。その前を通り「俳句の小径」を経て山座峠へ行くルートが今の遍路道。

旧土佐街道はそれより高い尾根に近い場所を通っていました。この道は石燈籠の裏の王子神社の境内から始まります。

その細道を山に向っていると、地元のご夫婦が速足で追ってきて

「おへんろさーん、道ちがうよー・・」 「昔の土佐街道の道を・・」と言うと

「とのさま道か・・あれは通れん・・」 行けるとこまで・・とか何とかの押し問答の末、やっと許してもらう始末。

それほど悪い道ではありませんが、旧土佐街道という雰囲気はありません。

所々、枝を落とした跡。急坂の所にはトラロープと赤テープ。「歩く会」の手が入っています。ロープが無いと登れないというほどではないのですが、それで進む道が示されているのが一番ありがたいことです。一度車道を横断します。

人工的な石積みがある所が峠と思われます。

下って行くとやがて樹木の間から車道が見えてきます。車道に下りた所は今の山座峠から西へ5、600m行った所。

ここからヘアピンカーブする車道を2度横断して、田井(日和佐田井)の集落の道に下るのですが、この道は最悪。車道が昔の道を破壊していますし、不法投棄の大型ゴミも多く見られます。

今の山座峠まで車道を歩き現在の遍路道を下った方がよいかもしれません。とにかく四苦八苦で田井の田圃の中の道へ。

旧土佐街道旧山座峠越

旧土佐街道旧山座峠越

旧土佐街道旧山座峠越

旧土佐街道旧山座峠越

峠(旧山座峠) 車道に出る

車道に出る

田井の村の道へ、後方が越えてきた山

そこから旧土佐街道の二つ目の峠道、小田坂に入るのです。

小田坂の入口は、以前少し奥の八坂神社の辺りを探ったことがありましたが、見付けられませんでした。今回も「歩く会」の札とトラロープが無ければ、その入口を見付けることはできなかったでしょう。

入口の坂を上れば後は一つ目の道とはうって変わった良い道。旧土佐街道を想わせる掘割状の道も随所に残っています。

二度ほど峠状の地形を越えて上り下りし、猪のヌタ場、まだ使えそうな程の炭焼窯を見、椿の下を歩いて峠に着きます。

そこには「一本松」と書かれた標柱があります。昔、峠には一本松があったのでしょう。開けた場所があります。

旧土佐街道小田坂越

旧土佐街道小田坂越 炭焼窯

炭焼窯 落ち椿

落ち椿 峠近く

峠近く 小田坂峠

小田坂峠

峠からの下りは北斜面をトラバースする道。

「花折地蔵」と呼ばれる、この道で唯一の地蔵があります。「明治八年・・」(?)の銘が読みとれます。

やがて、北河内の井上の集落に通ずる一般道へ。

その出口は、水路に木材を渡した仮橋。

私は2012年4月、北河内側から小田坂を探り失敗しています。その時はこの前の道を左折したのを覚えています。その時はこの仮橋は無かったかも・・ とてもここが小田坂の入口であるとは気付きませんね。 花折地蔵

花折地蔵 下り道

下り道

小田坂越の出口

井上の住宅の間を抜け、河畔の桜がチラホラの河内谷川を渡って、北河内駅近くの真念石も見ることができました。

判然とはしませんが「右大く巳んみち 左やく巳う寺みち」と彫られているようです。左は薬王寺道と明らかですが、右は往還道とでも読むのでしょうか。

今の遍路道から少し外れた道の傍の草の中。寂しそうに佇んでいる真念石でした。

河内谷川畔の桜

北河内本村の真念石 真念石

真念石

ここから河内谷川の畔の道を通って薬王寺まで行きました。 薬王寺

薬王寺

こうして、旧土佐街道の道を追って、木岐から北河内まで二つの峠を越えることができました。

そしてその道の素晴らしさを感じるとともに、木岐から日和佐までの現在の遍路道が如何に素晴らしい道であるか・・その恵比須の浜、日和佐の浜の情景ゆえに・・を確認させられることにもなりました。

せっかくここまで来たのですからと、田井から日和佐までの浜の道を歩き直してみました。海の風景は季節により、天候により、時刻により千変万化です。

この日の海は、どちらかと言うと薄墨のモノトーンの世界でした。それはそれなりの美しさです。何か言うより、写真を貼っておいただけがよいでしょうけれど。

打ちよせ、渦巻き、帰ってゆく波の繰り返し・・

浜の波

浜の波

浜の波

浜の波

浜の人

地図(平等寺付近)

地図(鉦打付近)

地図(由岐付近)

地図(木岐付近)

地図(日和佐付近)

(3月29日、30日)

四国遍路の旅記録 平成28年春 その3

阿波の昔の遍路道 (地図遊び)

徳島大学附属図書館のHPを見ていて、一つの古地図が目に留まりました。それを基に、地図遊びをすることを思いつきました。

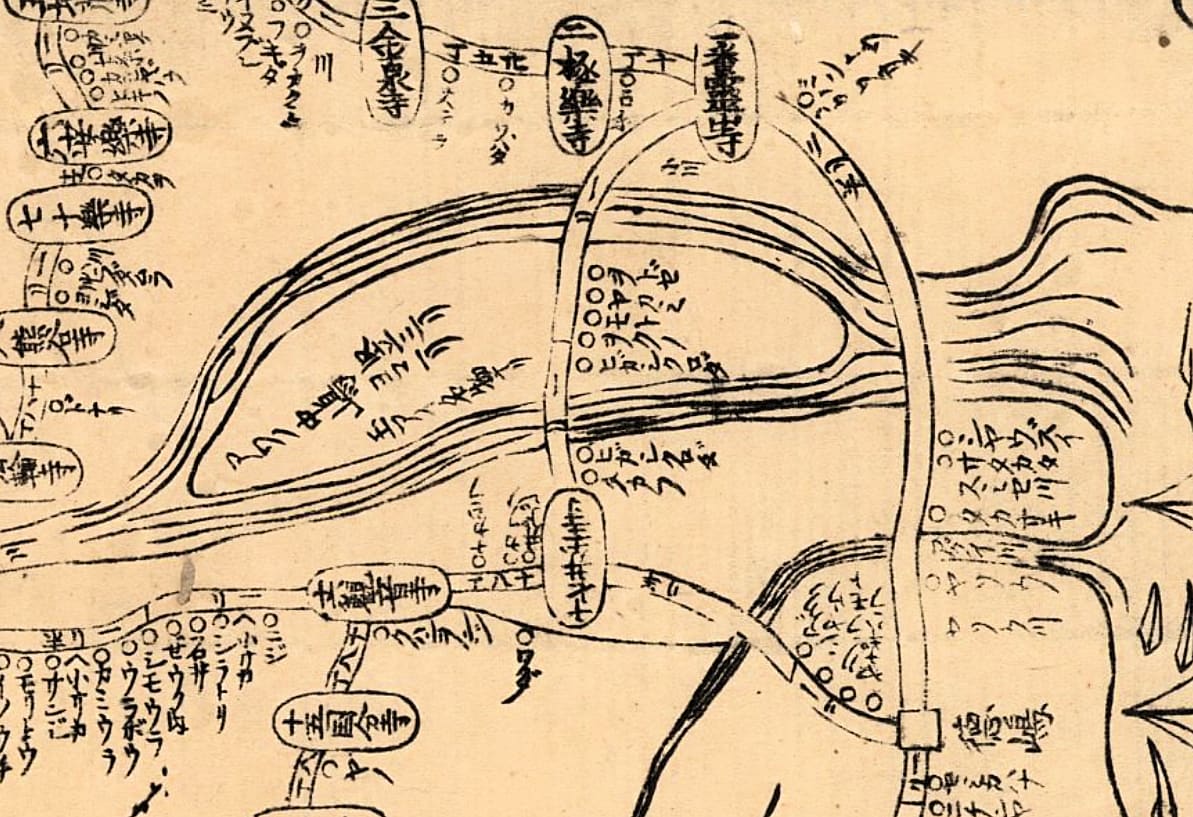

「阿波国那賀海部二郡全図」

(この地図は拡大不能、判読不能です)

一見すると絵図仕立てが稚拙ですが、それまでの阿波国全体の絵地図等に比べ海岸線、川、山地の形状かなり正確に表示されており、注目すべき地図であると思われます。

解説に依れば、これは写図であると見られますが、元図は徳島藩が享和2年(1802)~天保2年(1831)に、磁石や矢倉を用いて距離を実測する近代的な方法により作成したものと見られるということです。

この地図に当時の主要道が赤線で示されているのです。江戸時代(「藩政期」と呼ぶべきか)この地域(鶴林寺から土佐国境まで)において多くの遍路が通行したと思われる主要な道筋を確認してみたいと思います。

その前に、江戸時代に数度その作成が実施された阿波国大絵図の内、慶長版(1609頃)、寛永版(1640頃)、元禄版(1700頃)(以上、徳島大学附属図書館蔵)天保版(1838)(国立公文書館蔵)において、徳島城下を出て立江から土佐国境に至る主道が如何に記されているかを見ておきましょう。

(これらの地図は、文字通り絵図であり地図としての正確さはもとむべくもありませんが・・敢えて正確さをもとめなかったという節も・・)

絵図に示されている道は「土佐街道」(土佐浜街道、または土佐東街道とも)と呼ばれる道です。もっとも、江戸時代、この地方では「街道」という呼名は用いていなかったとも言われます。「・・往還」(あるいは「・・道」、「・・大道」)と呼ぶ方がよいのかもしれませんんが、ここでは便宜的に街道の呼称を用います。

さてそれはともかく、道筋を辿ってみましょう。(街道の一里松があった場所には〇を付します。)

徳島を出た道は、〇日開野、〇田野を経て立江村辺りから阿千田越の道へ。

この道、私は立江寺から取星寺へ行く道として歩きました。(平成24年春その1 h24.4)今も地元の方々の努力で古道の雰囲気が保存されている楽しい道です。しかしこの街道の道筋、山越えの不便さからいつの頃からか東方の山裾を迂回、〇宮倉経由に付け替えられたようです。

岩脇村から那賀川を渡り、南島、〇岡、西方、本庄の各村を経て、桑野川に沿った荒井、〇明谷、〇桑野の村へ。ここより、ほぼ今のJR牟岐線に沿う道。廿枝、〇動々原、鉦打(鐘打)。ここで新野の平等寺から南下しきた道(遍路道)と合流します。〇小野村、(松坂)、田井村、〇木岐浦、〇日和佐田井、(小田坂)、北河内村、〇西河内村、(丹前坂)。(日和佐浦、潟村、(横川坂(横子峠))あるいは日和佐川沿いに落合を経る道は脇道。)〇山河内村、(かんば坂)、〇橘村、〇河内村赤水、牟岐浦。(大坂)、(松坂)、〇内妻村、古江村、福良村、鯖瀬村、(東ノ浦坂)、(伊勢田川)、〇浅川村、(からうと坂)、〇四方原村、大川(海部川)、〇高園村、(母川)、(馬路坂)、那佐村、〇宍喰浦(久保)、国境峠、甲浦。(大絵図には、山を越える峠の名は記入されていません。適宜追加しました。)

この土佐街道の道筋は大絵図の慶長版、元禄版、天保版では共通していますが、寛永版においては、鐘打の先、星越峠、九毛村(九望)を経て北河内村に出る道(現在の国道55号線に近接した道筋。)が示されています。

さて、前記の「阿波国那賀海部二郡全図」に示された細赤線(主要道)に拠って鶴林寺以降の道筋(遍路道)を確認してゆきましょう。(因みに赤太線は郡境、黒線は村境です。)道連れに、江戸時代の遍路記、案内書等の内4つ(①澄禅「四国遍路日記(1653)、②真念「四国遍路道指南」(1687)、③細田周英「四国遍礼絵図」(1763)、④「四国遍礼名所図会」(1800写))を適宜参照させていただきます。

地図(1)(「阿波国那賀海部二郡全図」の一部)

鶴林寺から大井に下る道は18丁、那賀川を舟で渡り水井村(若杉)から谷川に沿って18丁余、山道18丁余、以上計1里半で太龍寺。ここまでは遍路記の②③④で共通しています。

②「道指南」で「大師御行脚のすちハ加茂村、其ほど二里・・」と示す「かも道」も地図上に表示されています。①澄禅が記す「細谷川ヲ付テ行事一里半、・・大坂五十丁・・鶴ヨリ太龍寺まで二里」は、ちょっと計算も合わず、いずれの道を行ったのか・・判断し兼ねます。

太龍寺からの下りは「岩屋」があった「いわや道」で各遍路記とも共通しているように思えます。阿瀬比村、大根坂を経由して荒田野村、平等寺まで二里強。

大根坂を通らない古の道は②に「本道ハ山口村かかる三里」と紹介する桑野川に沿った道と思えます。

地図に目を凝らすと阿瀬比から上る道が見られます(後の平等寺道か)。この道、いわや道に繋がっていないように見えますが・・さて。

遍路道は、平等寺から月夜村を経て鉦打で前記の土佐街道に合流します。ただし、月夜御水庵(大師堂)より先の旧道は、現在の遍路道ではなく西側の尾根を通る道であったようです。それは現在の遍路道と外れた鉦打への下り口に徳右衛門標石が残されていることからも裏付けられます。

遍路記④では「月夜庵大師安置、腰掛石・・、閼伽井・・、月夜坂打ちこし、金打村茶屋二て支度。金打坂打越し・・ゆるぎ石・・逆瀬川・・」とあります。③②でもほぼ同様の記述がみられます。

なお、前記の土佐街道の経路もこの地図で確認できます。

地図(2)(「阿波国那賀海部二郡全図」の一部)

尾根を通る鉦打坂が表示され、弥谷観音への寄り道も示されているようです。

小野村(地図上では無記)の先で、九毛村(地図上では北川内村の内)を経るもう一つの土佐街道を分岐して、貝谷坂、松坂(江戸期の遍路記では「貝谷坂の名はみられません。松坂に含まれるようです。)松坂を越えて田井村に出ます。

遍路記②③④とも田井村を経由する道を紹介しており、九毛村経由の道については触れられていません。何れの道も古くから主要道であったと思われますが、江戸時代を通じて土佐街道と呼ばれたのは田井を経る道の方で、明治34年に、星越峠、九毛を経由する道が土佐街道と名称変更されたということ。江戸期の遍路記に登場する道筋の理由が分かったような気がします。

この道、②④で7里と記されていますが、やや長めの見積りと思われます。

①澄禅の記録には村名が殆ど登場しないことが、その道筋の判断を困難にしているのですが、「海」とか「波打ギワ」などの表現があるところから、田井経由であったと判断されることが多いようです。

九毛経由の土佐街道。この道、私は平成24年4月に手探りで歩いたところです(平成24年春 その2)が、気付いたことを一つ。現在国道55号線の一ノ坂トンネルが通っていますが、私はその上の峠を越える旧道があったと思っていました。しかし、この地図を見ると北河内川の蛇行に沿ってぐるっと迂回する道が示されています。峠道は無かったのかもしれません。

田井村から、苫越坂、木岐浦、大坂、日和佐田井村、小田坂、北河内村、日和佐浦、そして薬王寺へ。ここに「大坂」とある道筋は、現在の白浜から「俳句の小径」を通り山座峠から田井(日和佐田井)に下る道(「四国のみち」)ではなく、それとほぼ併行して西側の尾根を通る道でした。

田井に下った道は再び小田坂峠に向けて上ります。峠を越えれば北河内そして薬王寺です。

地図には、小田坂とともにその南、えびす洞辺りの海岸を通らない、おそらく尾根道で日和佐に通ずる道も表示されています。この尾根道、今はその一部が「四国のみち」になっていますが、昔は「後山越」(後山坂)と呼ばれていたようです。

田井から北河内までの道筋、②「道指南」では「○だい村、とまごえ坂、○きゝ浦、おほ坂、○ひわさ、たい村、をだ坂くだり川有。○北かわち村。」と案内し、また④では「鯛村浜辺というあり、苫越坂小坂也九曲、木岐浦・・・蛭子浦茶屋にて支度。後山坂此峠より、伊勢戸磯、茶たて岩、弁天じま、日和佐、川口、八幡の松原、絶景いわんかたなし。日和佐浦・・」と記し、小田坂ではなく後山坂を採ったと思われます。

現在風光明媚な遍路道となっている海岸の崖道、昔は一部存在したとしても主要道にはなりえなかったと思われます。

それに関して思い当たること。当然のことながら、今は車の道、昔は人、牛馬の道であったこと。前出の阿波国大絵図元禄版には国境の峠道に「・・牛馬通」とか「・・牛馬不通」などと注釈が付されているのです。

薬王寺から、潟村(地図では奥川内村の内)、横川坂(横子峠)を越え山河内村。薬王寺から日和佐川沿いに進み、丹前坂を通る道は、遍路記④に奥の院玉づし山(泰仙寺)に行く道として記されています。「本道は左、奥院右へ行。北河内村河原土手行く、丹前坂森の内社の側より登ル、西河内村谷川渡り。是より玉づしへ十丁、・・」

昔は日和佐川に沿って西河内、山河内へ行くのではなく、山越えの道が一般的であったのでしょう。

前記の土佐街道の一里松の存在場所からすると、丹前坂を経る道が主道であったと思われますが、遍路道としてはこの道を含め、潟村、横川坂(横子峠)を経る道を主に日和佐川に沿う道も適宜利用されたのでしょう。

山河内からは、かんば坂を通り橘村を経て牟岐浦に至るのが土佐街道の主道です。

この道、②「道指南」には「○かた村、よこかう坂、○山川内村・・かんばが坂、山越、たち花、○こま川、○ほとり、○かうち、○むぎ浦」と記されています。(③もほぼ共通。山河内村以降は④もほぼ同じ。)

遍路記①で澄禅は「寺より一里斗往テ一宿シ・・宿ヲ立テ又ヲリテハ海ニ掛ル・・草深き難所を上下シテ五里斗行テ、浅川ト云所ノ地蔵寺ニ一宿ス・・」と記しています。この記述より、山河内から白沢、ゲダノタオを越えて灘村を経る道をとったと解するむきもあるようですが、他に道が無いならともかく、この大坂(標高400m)を越えたとするのは如何なものでしょうか・・「・・草深き難所・・」の表現と遍路記④の寒婆坂(かんば坂)の「小坂しば山甚だけわし」の記述と符合を感じますし、それに「海ニ掛ル」の海は牟岐からの海だと思えます。

地図(3)(「阿波国那賀海部二郡全図」の一部)

牟岐から浅川まで二里は「八坂々中、八浜々中」と言われる坂と浜の繰り返し。道は土佐街道、主な枝道は、熟田(ずくだ)への道(長らく古道が残されていましたが、今は新道(車道))、海部川に沿って吉野、吉田、富田への道、母川沿いに櫛川への道など。

浅川の先は右に行き、からうと坂、四方原村を経て大川(海部川)、支流母川、渡る。高園村、なさ坂(馬路坂)を越え那佐村(地図では無記)へ出るのが主道。

四方原村の所、遍路記②③④には年貢放免の免許村の名を記します。また、奥浦、鞆浦という賑わった港は主道を外れるため、両浦の人が遍路の便を図り、直接那佐に抜ける道を開いた・・というようなことが②に記されています。

ここで、地図上にもない一つの道について追記しておきましょう。

中山村と久保村の境の鈴ケ峰という山の上に、大師開山と伝える円通寺があって、1370年観音堂が建てられ参詣者で賑わったといいます。南側の久保から参道が通じています。久保には明和2年(1765)の道標(「是より十八町」と観音堂を案内します)も残ります。昔は、北側の櫛川から尾根伝いに落合へ通ずる峠(クレギトウ)を経て鈴ケ峰に達し、参道を下って大野から元越に至るのが往環道であったとの伝えもあるようです。

あるいは、馬路坂、居敷坂が開かれる以前のことであったのかもしれません。(この道は現在も歩くことが可能で、恰好なハイキングコースともなっているようです。)

(追記)鈴が峰付近の現在のルート図を載せておきます。

宍喰浦、ここより古目番所を経て、国境の甲浦越(古目坂とも呼ばれる)そして土佐の甲浦へ。もう一筋脇道、宍喰より元越を経て土佐の白浜へ。

以上、鶴林寺から土佐国境まで、江戸時代から明治まで多くの遍路が歩いたであろうと思われる道筋を追ってみました。(ここに掲載した地図は、徳島大学附属図書館の許可をいただきました。モニター画面をとり込んだため、不鮮明なところはお赦しください。なお、札所寺の寺名だけは貼り付けさせていただきました。)

ここに示した鶴林寺から土佐国境に至る道、私はこれまで4度か5度通ったことになるのですが、古道を意識して歩いた比較的新しい日記を列記すれば次の通りです。

平成24年春 その2 (鶴林寺から星越峠経由薬王寺)、平成24年春 その3 (薬王寺から那佐)、平成24年春 その4 (国境峠、小田坂峠他) 平成24年秋 その2 (貝谷峠、松坂峠から日和佐)、 平成27年夏 (かも道、いわや道、太龍寺道、平等寺道)

とは言え、旧道のいくつかは通ることができていません。旧道の入口近くの家にお邪魔して、道を問うても教えて戴けることは極めて稀です。これらの道が生活道で無くなってもう多くの年月が経っているのですから・・

これまで通っていない道をほぼ北から南へあげてゆけば、月夜から鉦打の尾根道、鉦打からの鉦打坂と呼ばれた尾根道、田井から木岐に至る苫越坂旧道、白浜から日和佐田井に至る旧山座峠の道、そこから北河内への小田坂峠越えの道といったところでしょうか。

これらの道のうちいくつかは、最近「阿波の峠を歩く会」のサイトで紹介されました。ありがたいことです。その情報は渋る足腰をふるい立たせることになりました。頑張って歩いてみましょう。

結果としては、「歩く会」で歩かれ、ルートを公開された道は歩くことができました。そうでない道は歩けませんでした。

歩けない道は歩く気がおきない道でもありました。「歩く会」で歩くために必要最小限の手が入っているということです。これが重要なことです。全く「歩く会」のお蔭さまなのでした。

(h28.3)

(追記)江戸時代の地図をもとに探った古い遍路道のうち、上記の未通区間のいくつかについてその後通ることができました。(次の日記「平成28年春 その4」)

そこで、鶴林寺から土佐国境までの現在の地図を載せて(リンク)おくことにします。旧道の地道の多くは地図上の赤点線で示されています。細赤点線のルートは通行不能または未確認の道を含んでいます。(追記h29.7)

鶴林寺付近 太龍寺付近 平等寺付近 小野付近 由岐付近

木岐・久望付近 日和佐付近 山河内付近 辺川・白沢付近

牟岐付近 浅川付近 海部付近 宍喰付近 甲浦付近

四国遍路の旅記録 平成28年春 その2

観音道を上って大山寺へ

別格1番札所大山寺へ行くには、5番地蔵寺から6番安楽寺へ行く道を神宅(かみやけ)の小学校の前で右折して北上、飛地蔵堂の手前から山道に入る道筋。これが遍路道とされています。(小学校より少し西、宮の前の五差路に大山寺と彫られた石碑や寺所縁の千手観音を祀った観音堂があり、こちらの方が古くからの参拝道入口かもしれません。)

この他の大山寺への道筋は二つ存在します。

一つは、4番大日寺へ行く道の途中、山神社から「四国のみち」を辿る道。

この道は2009年9月に歩きました。(三巡目第2回その2)当時はかなり荒れた道でしたが、今はどうでしょう。

もう一つは、上坂町の県道34号を北に向い泉谷から山道に入る「観音道」と呼ばれる道です。

私は予てからこの観音道を上って大山寺と大山山頂の奥の院に参りたいと願っておりました。

なお、大山山頂より尾根を東に少々行った大山越の道は、前の記事に書いた一本松越に隣接する阿波から讃岐の引田への道の一つでもあります。(古道ではないようですが・・)

この日、私は観音道を上り大山山頂の奥の院、そして大山寺、帰りは遍路道を下って地蔵寺まで行く計画です。

県道34号を北に辿ると、阿波三盆糖の岡田製糖所の前を通ります。全国の和三盆の中でも特に品質の高さを誇る阿波の三盆糖についても少し触れておかないとならないでしょう。

この地の製糖は、丸山徳弥が安政5年(1792)日向から甘蔗を持ち帰り、寛政4年(1792)同じく日向で製糖技術を習得して帰ったことに始まると言われています。

(讃岐地方の制糖の中心地、白鳥、三本松、津田地方から伝来したとの異説もあるとか。白鳥、三本松地方と上板町とは交流が盛んで、婚姻圏でもあることもその裏付けであるかもしれません。先日、大坂越で聞いた板野と引田の関係。阿讃国境の山を対称軸とした不思議な符合と道の役割。「まれ人」は峠道を越えてやってくるのでしょうか。さて、さて・・)

その後、藩の支援も得て、板野町、上板町、土成町の阿讃山地が形成した扇状地に適した甘蔗の作付と製糖業は発展し、江戸時代末期に最盛期を迎えることになるのです。

その後は、他地方とともに製糖業自体の衰退へと推移してくるのですが、阿波三盆糖の製糖は少量ながら、昔からの製法と最高品質を頑なに守り続けているのです。 阿波三盆糖岡田製糖所

阿波三盆糖岡田製糖所 大山に向う

大山に向う

行く道の正面に大山が迫ってきます。

道傍には古びた常夜燈や石標が多く見られます。石標の刻字は判読できませんが、あるいは大山への信仰を示すものでしょうか。

和泉寺に参ってから観音道に入るのが慣わしであるかもしれませんが、私は直接山道の入口にに向いました。畑の中の道を行き、廃電話ボックスの前を右に入るのが観音道の入口。

向いに、西国三十三観音と善光寺の参拝碑。中央に阿弥陀如来像を配する立派なものです。

観音道は大山寺への参道で、江戸時代後期に30番から1番の観音像がその道に置かれたといいます。その後、歩く人もなく荒れ果てていた道を、地元の人々の努力により道整備や道案内の札掛けが行われて、すばらしい祈りの道となりました。

上り始めて直ぐの畑のおばちゃんから「ごくろうさん、お気をつけてお参り・・」と声が掛ります。やはり地元の人々の道なのだと思わせられます。

「猪が出るでのー・・」猪の鼻先に触れるよう低い位置に張られた電気柵を跨いで通るよう、手をとらんばかりの案内です。山道に入る所まで案内するというのをお断りして、少し行くと30番千手観音と文字だけの馬頭観音が並んでいます。

山道への石段を上ると樹林の中の道。かなりの急坂です。25番十一面千手観音。

小さな渓流の傍で赤いカエルを発見。絶滅危惧種であるニホンアカガエルか!多分違うでしょうが、とにかく赤いことは赤い・・

30番千手観音、馬頭観音 山に入る

山に入る アカガエル発見

アカガエル発見

急坂の林を抜けると展望が開けます。上板町の田園が春霞の向こう。23番千手観音。

石積みの上の21番聖観音、励まし観音と呼ばれます。椿の下を潜って、子育て地蔵。限りなく穏やかな表情。熊野修行行者の納め札を見ます。

道の上りは緩やかになり、19番千手観音。

18番如意輪観音の先、舗装林道に合流します。

25番十一面千手観音 林を抜けて

林を抜けて 上板町展望

上板町展望 23番千手観音

23番千手観音 21番聖観音

21番聖観音 椿の道

椿の道 子育て地蔵

子育て地蔵 19番千手観音

19番千手観音 18番如意輪観音

18番如意輪観音

すぐにまた山道。緩やかな上り下り。13番如意輪観音。谷を渡る丸木橋、落ち椿。

炭焼窯の跡を見て12番千手観音。11番馬頭観音。

6番千手観音と手指し道標が並んでいます。道標には「右 いづみたに くはんおんみち」と刻まれます。4番11面千手観音、そして座姿の1番如意輪観音。

観音の一つ一つに手を合わせ上る、何と素晴らしい道であることか。 谷を見る道

谷を見る道 13番如意輪観音

13番如意輪観音 谷を渡る

谷を渡る 12番千手観音

12番千手観音 10番千手観音

10番千手観音 7番如意輪観音

7番如意輪観音

6番千手観音と手指し道標 手指し道標

手指し道標

4番十一面千手観音

3番千手千眼観音 1番如意輪観音

1番如意輪観音

大山寺へは右の道を行きますが、ここから標高差200mの急坂を大山山頂近くの奥の院黒岩大権現に向います。急ですが石や凹凸がなく意外に歩き易い。

奥の院参道の燈籠には文政七酉年の銘。歩き難い石段をのぼります。黒岩大権現は本殿と拝殿のある神社の形式。波切不動尊が祀られています。

ここは元は大山住大明神であったとする説を主張する方もおられますが、私には理解を超えた話です。

拝殿下に二番と彫られた菩薩(?)像。光背に何やら歌のようなものが刻まれています。暫く考えておりましたが読みきれません。御存じの方お教えください。 奥の院黒岩大権現

奥の院黒岩大権現 拝殿下の石仏

拝殿下の石仏 黒岩大権現本殿、拝殿

黒岩大権現本殿、拝殿

三角点のある山頂へは200mほどですが、山頂でも展望がある訳ではありません。

半ばコンクリート舗装された車道を大山寺まで下ります。

道傍には短歌を刻んだ石が点々と置かれています。素朴で心情を素直に詠った歌が多く、思わず涙を誘われそうに。「短歌の小径」と名付けられています。

大山寺にお参り。数人の遍路にもお会いしました。

大杉に囲まれた参道の石段はすばらしいものですが、蹴上げが高く手摺の無い石段はすこぶる危険。こういう所では、私は必ず転ける。ここでも・・

古色の仁王門も趣あるもの。残念ながら屋根にはビニールシート。 大山寺

大山寺 大山寺参道の石段

大山寺参道の石段 大山寺を下る

大山寺を下る 大山寺仁王門

大山寺仁王門

下りは遍路道を辿ります。

協力会へんろ地図(10版)では、しばらく車道を通るように指示していますが、現地では仁王門から400mほどの右手にへんろ道の標示。1k弱の地道に入ります。

この道は以前から歩けた道ですが、整備され格段に歩き易い道になっていました。

その先500mほど再び車道を下ります。この道から見下ろす上板町の田園、吉野川、見事です。 遍路道の下り

遍路道の下り 下り車道からの展望

下り車道からの展望

満開の桜の木の先を左へ、再び地道。

この道の3ヶ所に立派な草刈り鋏が下げられ、Tさんの草刈り接待のお願い文。草はまだ殆ど伸びていませんが、道の脇まで草刈りに協力。

地道は文字の馬頭観音と巳年生男奉納の二丁石の所まで。(以前は直進できましたが・・)

飛地蔵堂前を舗装道で下り一般道に出ます。 下りの地道、名所草刈り接待

下りの地道、名所草刈り接待 遍路道山道の入口

遍路道山道の入口

神宅の田園。多くの古い墓を見、桃の花や草叢のハナニラを見て神宅小学校の前に。そこから5番地蔵寺まで行きました。

遍路道の途中、寛文10年(1670)銘の庚申塔、嘉永3年の地蔵を見、八坂神社の前を通って寺近くの町史跡の地蔵と197度目、明治36年の茂兵衛標石を見ました。

ハナニラ (私がやたらに好きな花) 羅漢の地蔵尊と茂兵衛標石

羅漢の地蔵尊と茂兵衛標石

懐かしい地蔵寺裏の道 地蔵寺

地蔵寺 地蔵寺

地蔵寺

地蔵寺の銀杏はまだ芽を吹いたばかり、寂しい境内でした。

ああ、去年もここに座っていたな・・5月の連休が終わった頃。銀杏は緑だった。

おばあさんとお孫さんのような案内人の二人のお参りの情景を想い出していました。 地蔵寺、お参り

地蔵寺、お参り

想い出しついでに、この日記のどこにもまだ出していませんから、6番安楽寺から10番切幡寺まで、去年5月の想い出の写真を貼っておきましょう。

6番安楽寺。門前の茂兵衛標石(181度目、明治34年)と特徴ある山門。安楽寺先の地蔵堂前の真念石、何度も見ながら写真を載せていないようです。忘れずここに・・

7番十楽寺。8番熊谷寺。変化に富んだ境内は美しい。安永3年(1774)四国最古の多宝塔も。しかし、現在は境内から離れているのが残念ですが最もすばらしいのは、貞享4年(1687)四国霊場最大の仁王門(二重門)。

安楽寺、門前の茂兵衛標石 安楽寺山門

安楽寺山門 上板町引野の真念石

上板町引野の真念石 十楽寺

十楽寺 熊谷寺多宝塔

熊谷寺多宝塔 熊谷寺多宝塔

熊谷寺多宝塔 熊谷寺多宝塔

熊谷寺多宝塔 熊谷寺中門

熊谷寺中門 熊谷寺境内

熊谷寺境内 熊谷寺仁王門

熊谷寺仁王門 熊谷寺仁王門

熊谷寺仁王門 熊谷寺仁王門

熊谷寺仁王門 熊谷寺仁王

熊谷寺仁王

9番法輪寺。10番切幡寺。参道が333段の石段で著名ですが、建築物としては何といっても大塔(二重塔)。豊臣秀頼が慶長12年(1607)大坂住吉神社に建立。明治6年切幡寺に移築。私は特にこの塔が好きで、この日記にも何度か載せています。 法輪寺

法輪寺 切幡寺から

切幡寺から 切幡寺大塔

切幡寺大塔 切幡寺大塔

切幡寺大塔 切幡寺大塔

切幡寺大塔 切幡寺大塔

切幡寺大塔 切幡寺大塔

切幡寺大塔 切幡寺本堂屋根

切幡寺本堂屋根 切幡寺参道

切幡寺参道

大山寺付近の地図

(3月31日)

四国遍路の旅記録 平成28年春 その1

昔から多くの人が歩いた道を

私の四国遍路、もう少し正確に言えば「四国歩き旅」かも。

春と秋を中心とした1、2週間の区切り遍路を始めて10年を超えました。もうあとどのくらい歩けるだろうか・・という思いは強い。

数年前の日記にも、その何処かに、もっともらしく書いておいた気がしますが、札所と札所を繋ぐ最も近く便利な道を歩くということよりも、信心の道(あるいは信の道)と生活の道が重なりあって数百年もの間その上を人々が歩いてきたような道、今に残るそんな道を、その人々の思いを探り確かめながら辿ってみたいという願いは一入強くなったきたように思います。

この春は讃岐と阿波の国境にかかる二つの道を歩きました。先ず・・

大坂を越えて阿波へ

この日歩くのは、引田から阿讃国境の大坂を越えて板野への道。

引田は播磨灘に面した港町。

中世から近世、特に江戸時代後期には大いに発展したようです。街の北に見える半島は城山と呼ばれ、豊臣秀吉の時代の城跡。旧街道に沿って古い商家の街並も残り、もう一度ゆっくり訪ねてみたいという気持に誘われる所です。でも、今日は先を急ぎ通り過ぎます。

旧阿波街道を東に向います。左手の海には通念島、松島、毛無島と呼ばれる崖に囲まれた小島が見えています。道で出会った人。

「おー あの辺は磯釣りの魚場での・・チヌじゃ・・通念にゃ弁天さんも祀られとる・・」 引田の沖、通念島、松島が見える

引田の沖、通念島、松島が見える 東海寺

東海寺

真言宗海蔵院東海寺。行基の開基、弘法大師の再興を伝える。源平の屋島の合戦では源義経らが宿営したとも伝えます。

この辺り、「馬宿」という地名があり、今も住所表示とされています。古代律令制による南海道では30里(当時の1里は530mほどで約16km)ごとに駅屋(えきや、うまや)が置かれ駅馬が常備されたと。

馬宿という地名は、この地が阿波と讃岐を結ぶ南海道の駅屋があった所であることの証であると言われます。

ここより東へ約2k行った坂元より大坂峠越えの道は始まります。

辿る道とその周囲の古い事柄、少々調べました。折角ですから少し書いておきましょう。

香川県(讃岐)東部から徳島に至るには、昭和34年に海岸沿いの国道11号が開通するまでは坂元(東かがわ市)と徳島県板野町を大坂峠で結ぶルートが主道でした。徳島に向っては阿波街道、高松に向っては讃岐街道と呼ばれた道ですね。(金毘羅街道の帰路として三頭峠を越えて阿波に至る道も阿波街道と呼ばれますので紛らわしいのですが・・)

平家物語に「阿波と讃岐とのさかひなる大坂ごえといふ山を、夜もすがらこそこえられけれ」と屋島の戦いに向う義経軍の様子に書かれているのはこの道です。(弁慶の一隊は、後記の一本松越えの道を進んだとも。)

二つの地域を結ぶ、大坂越以外の道についても触れておきましょうか。

江戸時代初・前期の阿波国大絵図(慶長版(1609頃)、寛永版(」1641頃)、元禄版(1700頃))を見ると、名称を含め若干の相違はあるものの、ほぼ共通して一本松越、黒谷越の道が示されています。一本松越の道は阿波側の神宅(かみやけ)から大谷薬師堂を経て尾根道を国境まで上り、讃岐側は川股を経て引田への道筋。

私は2009年2月(三巡目第2回その2)、大日寺近くの山神社から「四国のみち」を上り大山寺に

行く途上、一本松越の分岐を確認しています。現在も通行可能と思われます。

黒谷越は大日寺への道をそのまま北上、国境の鉢伏山の西を越えて一本松越の道に合流します。この道は長らく廃道となっていたようですが、最近の山歩き流行の風潮のなか、ハイカーにより踏み跡はしっかり確保されているようです。

大坂越を主としたこれらの道を通じて、古くより阿波板野地域と東讃引田との間で物資や農作物、製塩・製糖技術などの交流がおこなわれてきただけでなく、両地域は婚姻圏でもあって、独特の文化圏、言語圏を形成してきたと言われます。それも引田の隣、白鳥とは一線が引かれているという興味深いことも指摘されているのです。

阿讃国境を越える古くからの遍路道についても触れておきましょうか。

88番大窪寺から1番霊山寺へ行く道として、江戸時代の遍路記では、澄禅「四国遍路日記」、真念「四国遍路道指南」、細田周英「四国徧礼絵図」が揃って長野から日開谷川に沿っって切幡寺へ行く5里の道を案内しています。この道は、阿州十里十ヶ所と言われる寺を経るこになるものの、大きな峠の無い歩くに楽な道で、今もまた最も多くの遍路が辿るルートとなっていると思われます。

「四国遍礼名所図会」のみが、大坂越の道を案内しています。

「馬宿村浜辺とふる、坂本村是より坂に懸る、逢坂、不動尊坂中に有、滝あり。讃岐・阿波国境、坂の峠にあり。阿波板野郡、大師堂、坂の峠あり。峠より徳島城・麻植郡南方一円見ゆる。大坂村、番所有り切手改む。・・」

なお、この日開谷川に沿う道と前記の一本松越、黒谷越の間の国境越の古道としては、土成の宮川内谷と三本松の狩居川を結ぶ宮河内越の他、鵜峠(うのたお)、上畑越があったようです。

さて、坂元から大坂を越えて板野の東谷へ下りる道は3筋あります。古代の南海道を継承し、峠まで谷筋を上る「古道」。明治8年の大改修により尾根筋を上る道となり峠付近では古道と合流する「旧道」。四国のみちに指定され、現在の遍路道にもなっている道です。それに、大正10年に開通した「新道」。この道は後にアスファルト舗装された車道で、極端なほどのヘアピンカーブを繰り返して峠を上り下りします。

私はできるだけ古道を通りたいと思っています。しかし、今の私は以前の一時のように鋸、鎌を携えた歩きではありません。無理はしません。

東海寺からは2k程、山が海岸まで迫る手前が坂元。大坂越古道の始まりです。

道傍に「大坂越え古道」の白い標柱、その横に一体の舟形地蔵。峠迄17丁と刻まれる二丁石。(ほど近い国道沿いにある文化14年(1817)に置かれたという「寿可多美乃地蔵(すがたみのじぞう)」の台座には「右大坂道 左奈留(なる)戸」と刻まれています。) 寿可多美乃地蔵

寿可多美乃地蔵

その先の高所には「文化庁選定 歴史の道百選 讃岐街道 大坂峠越」のうす汚れた標示板。平成8年、文化庁は日本全国の歴史の道百ヶ所を選んだのです。四国ではこの道の他、土佐北街道笹ヶ峰越、梼原街道韮ケ峠越、野根山街道が選定されています。 大坂越古道の始点

大坂越古道の始点 二丁目の丁石地蔵

二丁目の丁石地蔵

文化庁、歴史の道百選の標示板

鉄道を潜り、山側に猪害防止の金属柵を張った道。丁石地蔵が集められた道。

農小屋の前で人に会います。「うーん、この先行けるかのー・・」

小さな渓流を渡り新道に出ます。古道は谷を上る道、ヘアピンカーブを繰り返す新道を峠まで3ヶ所横断することになります。

道は次第に荒れ、最後の新道横断まではどうにか辿り着けますが、その先は草木繁茂。藪漕ぎの苦手の人は止めた方がよいでしょう。新道が旧道を横断しており、新道を介して旧道にエスケープできるので安心です。

道の途中から振り返れば、播磨灘の青い海、あの三つの島も見えています。

(追記)旧道へのアプローチルート

ここで、旧道へのアプローチルートについて少し詳しく紹介しておきましょう。

二丁石地蔵より南へ進むと「高徳線」の線路が見えてきます。その下をトンネルで潜ります。三丁石と古道の表示板があります。

左手の溜池の堤へ上がるのが古道のようですが、ここは水路を越える橋を渡って水路左岸に沿う道へ出るのがポイント。少し行くと畑の前、水路を渡る丸木橋。これを渡って獣防柵に沿った山際の道を進みます。

丁石が集められています。(4・7・8・9丁)少々荒れた道、水路を渡ったり、新道の石組が見えてきます。新道に上がり少々東、古道の表示板。次の新道横断箇所は、その先草木繁茂で戸惑います。赤テープ、ロープが頼りです。三つ目の新道横断以降は道筋は比較的明確です。やがて不動明王の近く、朽ちた旧道表示板を見て旧道に合流します。もう県境も近くです。(令和4年12月追記)

丁石地蔵のある道(古道)

小さな流れを渡って(古道) 草木繁茂の古道

草木繁茂の古道 振り返れば海

振り返れば海

以下、旧道ルートについて記しておきます。

現在の遍路道でもある旧道は、幅も広く緩やかでよく整備された道です。

道途中の案内板には様々なことが書かれています。物流の増大に対処するための明治8年の道改修が「歩荷(人が荷物を運搬する)」の道から「駄荷(牛馬によって荷物を運搬する)」の道への変換を齎したこと。この先の小さな平地には昭和10年の高徳線全線開通まで営業されていた「豆茶屋」(豆茶とは、半搗米と大豆を一晩水に浸け蒸し塩味を加えたものに谷川の清水を煮立てて入れたもの、とか)があって、おへんろさん接待の場にもなっていたこと。など、など。 旧道(土道)の始まり

旧道(土道)の始まり 旧道の石畳

旧道の石畳

その先、道の山側にやや大型の不動明王がおられます。(この不動、下部台石には明治八年の字が見えるようですが、後背横には「嘉永二年 願主南野村永峰五郎兵衛 松邑孫四郎」の刻が明確に確認されます。はたして・・)怖い表情ではなく、素朴で何処か少年の面影をもった懐かしいようなお不動さんです。

不動のすぐ先で、谷から急坂を上ってきた古道が合流してきます。その道は石だらけの荒れた表情です。

道は県境に沿うようになだらかに上り、途中明治11年の女性遍路と思われる墓を見て、峠の最高点に達します。 不動が見える

不動が見える 不動明王

不動明王 古道の合流

古道の合流 峠近く

峠近く 峠の墓

峠の墓

峠を下る道は旧道と新道が交差し、複雑な急坂となっています。長い階段の道、特に雨の日は注意が必要でしょう。

卯辰峠への道を左に分け東谷に下ります。

古道は旧道の南側を下っていたと思われ、途中常夜燈が置かれ寺跡と思われる場所(清水庵跡)で旧道に合さっていたようですが、その道筋を追うことはできませんでした。

東谷の集落を望む(2009年4月) 金泉寺への道も見える 階段を下る

階段を下る 卯辰峠への道の分岐

卯辰峠への道の分岐 清水庵跡付近

清水庵跡付近 大坂御番所跡

大坂御番所跡

東谷には、天正14年(1586)阿波に入った蜂須賀家政が置いた大坂御番所の跡があります。

そこから、私は大宮、中村、関柱、吹田と昔から多くの人が歩いてきたであろう道を探るように辿って三番金泉寺まで行きました。更に、二番極楽寺、一番霊山寺へも足をのばしました。

道中や札所寺で同方向に向う結願間近の遍路姿の数人と声を掛け合い、また逆方向から来る緊張した面持ちの真新しい遍路姿も見かけました。

これまで見落としていた「四国中千躰大師」の照蓮標石(三番、二番間)や、庚申堂、寛文10年(1670)銘の地蔵、地蔵堂横の真念石にも出会えました。(二番、一番間の旧道)真念石は現在の遍路道を外れており目にする遍路は少ないと思われますが「右いど寺のみち、左里やうぜん寺の○○」(劣化が進み不明瞭ながら)霊山寺と井戸寺への道を示しているのです。(なお、極楽寺の境内の横から入る畑の中の遍路道は無くなっていました。)

そんな、こんな・・で、讃岐から阿波への大坂越の道歩きでした。 金泉寺

金泉寺 金泉寺

金泉寺 照蓮標石(左)

照蓮標石(左) 極楽寺近くの墓

極楽寺近くの墓 極楽寺

極楽寺 極楽寺長命杉

極楽寺長命杉 1、2番旧道の真念石

1、2番旧道の真念石 霊山寺

霊山寺 霊山寺

霊山寺

地図(大坂越付近)古道ルートにも注意

地図(大坂から金泉寺、霊山寺)

(3月28日)

(追記)付録1 1番札所から徳島への遍路道

何だか変なタイトルですが、ここで言っているのは1番札所霊山寺から2番、3番・・と順に巡って徳島に至る遍路道のことではありません。88番札所まで巡り終え歩きの円環を完結するため1番札所に戻り、船で和歌山に渡り高野山に参るといった状況などで、徳島の港まで歩くその道のことです。

その霊山寺から徳島への道は古くより(江戸時代)やはり遍路道と呼ばれていたようですが、道筋はどうなっていたのでしょうか。

この道、私自身で一時期に歩き通した訳でもなく、道中の写真などもありませんが、日記本文が霊山寺に到着したことでもあり、文献等を手助けに辿った結果をここに記しておきましょう。

霊山寺辺りから徳島への遍路道略図

江戸時代の初期、澄禅は井戸寺から始め、阿波、土佐、伊予、讃岐の札所を巡って大窪寺から切幡寺へ行き、ここから阿波十里十ケ所に参って霊山寺に至っています。

澄禅の「四国遍路日記」(承応2年(1653))(伊予史談会版)の終わりは「霊山寺ヨリ南エ行テ大河在リ、此河ハ雲辺寺ノ麓ヨリ流出テ渭津(:徳島の古名)迄廿里也。淀川ノ様ナル川ナリ。島瀬ト云ヲ舟ニテ渡ル、夫ヨリ井戸寺ノ近所ニ出テ大道ヲ往テ渭津ニ至ル。・・(略)舟ニ乗テ廿八日ニ和歌山ニ着。」と結ばれています。

文中の「島瀬」は原文では「嶋瀬」で鳴瀬とも読め、旧吉野川沿いの「成瀬」とも考えられますが、ここは今も新吉野川に伝えの残る「隅瀬の渡し」が当たるという説が有力のようです。

真念の「四国遍路道指南」では、徳島より霊山寺まで二里半の道筋として「〇徳島佐古町九丁目より右へ行やそう川、〇屋さう村、此間にあくい川有。〇高崎むら、此間にすミぜ川有。〇さだかた村〇しやうずゐむら、此間に吉野川といふ大河舟わたし、〇川さき村。」と紹介しています。

霊山寺を出て、今の坂東駅の北側を掠め南下、旧吉野川を川崎の渡しで越え、勝瑞城館跡の西を行き貞方、新吉野川を隅瀬の渡しで渡って矢三町へ、佐古六番で大道に繋がる。この道は霊山寺から徳島への最短ルート、徳島と大麻比古神社を結ぶ道「大麻街道」とも呼ばれ、古くより遍路道として知られる道で、江戸中期以降に残る道標や地蔵の分布を見ても最も有力な道筋とみてよいと思われます。

川崎の渡しから勝瑞に入った所、旧道沿いに文政13年(1830)の道標「(手指し)大麻宮 霊山寺道」と地蔵(寛延3年(1750))、台座に「是より北遍んろ道」。少し先の堂内に地蔵(安永2年(1773))、台座に「左遍ん路道」。その先、勝瑞字成長に残る丸彫りの地蔵座像(寛延2年(1749))には「右むやみち 左遍ろ道」と刻まれています。その他の立派な道標地蔵としては道筋は少し外れますが、勝瑞字正喜地の地蔵(宝暦11年(1761))があります。

道筋を示した地図を示します。北より 板東付近、勝瑞付近、北矢付近、この南は遍路道地図「阿波、徳島北部・地蔵峠付近」に繋がります。

もう一つ、阿波北部から徳島に至る有力な道は「旧讃岐街道」です。大坂を越えた道は金泉寺への道を分け大寺へ、旧吉野川を大寺の渡しで越え東中富、奥野、名田、新吉野川を名田の渡しで渡り不動本町、北島田町、蔵本元町を経て佐古八番に繋がります。

この道は当然のことながら道標、地蔵などの石造物は豊富。藍住に入ると、東中富龍池(りょうち)の地蔵(安政3年(1856))、これは見事な高地蔵です。そのすぐ南、東中富の道標地蔵(宝暦7年(1757))、「従是讃州金毘羅迄十八里/従是當国城下徳嶋迄二里」と刻みます。さらに東に進んだ奥野字猪熊に道標地蔵(宝暦4年(1754))、台石正面に「右遍路道/左徳島道」、台石左面に「是ゟ井戸寺迄五十七丁/是ゟ昇仙寺(霊山寺?)迄四十弐丁」と。この道も「遍路道」と呼ばれることがあったと知れます。

この道筋を示した地図は北から、遍路道地図「阿波、霊山寺付近」、東中富付近、勝瑞付近、北矢付近、で徳島へ。

上記の二つの有力な道の他、地図を眺めていると、旧吉野川を乙瀬の渡しで越し真っすぐ南下、奥野で旧讃岐街道に繋がる道も見えてきます。

さらにもう一つ江戸中期の資料、細田周英「四国遍礼絵図」(宝暦13年(1763))を見てみましょう。ここに遍路道として記されているのは二筋。(括弧内は現地名を当てはめてみました)

「四国遍礼絵図」(部分)

一つは「霊山寺より バントウ(板東)、カワサキ(川崎)、(吉野川)、シャウズイ(勝瑞)、サタカタ(貞方)、スミセ川(隅瀬)、タカサキ(高崎:今の不動東町)、(アクイ川)、ヤソウ(矢三)、(ヤソウ川:今の田宮川か)、(徳嶋)」とあります。正に前記一つ目の道です。(前記のように真念が「道指南」で紹介した道だと思えます。)

「四国遍礼絵図」に記されたもう一つの道は「霊山寺より (吉野川)、ヲトゼ(乙瀬)、ヤカミ(矢上)、モト(元)、ヲクノ(奥野)、ヒガシクロダ(東黒田)、(吉野川)、ヒガシクロダ(東黒田)、タカワ(高輪)、井戸寺」となっています。

この道は旧讃岐街道ではなく、前記の地図から想起される道筋、乙瀬で川を渡り南下、奥野で旧街道と交差、小塚辺りで川を渡り旧街道より少し西寄りに真っすぐ井戸寺に向かう道筋をとっています。

この道筋を地図に示しておきます。(略図に破線で示す。)北から南へ、板東付近 東中富付近 東黒田付近で井戸寺に至ります。

主要な道標とその刻文も示しておきましょう。

霊山寺を出る。大麻町板東鍛冶屋川、安永7年(1778)の道標、「右遍んろ道」。乙瀬の渡しの先、藍住町乙瀬出来地、大師堂前の照蓮道標。藍住町矢上、春日神社前の安政3年の道標、「右へんろ道 井戸寺江一リ ふ志ゐ寺江三リ/大麻宮江一リ 四国第一番江三十丁 乙せ渡江八丁」。藍住町奥野原、文政10年(1827)の道標「(右手指し)右へんろ道 十七番井戸寺〇〇」。藍住町前須西、地蔵堂脇の文化8年(1811)の道標「北左 井戸寺道 是〇二十〇〇/東右 一番霊山寺江一里八丁 讃岐金毘羅江十八里」。 小塚の渡し場近くに板野16地蔵12番、弘化4年の標石「溺死諸聖〇」。

吉野川を越えて東黒田の高地蔵前に嘉永5年の道標と「右いど寺道」と刻す道標。国府町東黒田、飯尾川を渡る手前、不動尊の脇「是より井戸寺江八丁/是ヨリ霊山寺江一里半」の道標。井戸寺へは直ぐ。

以上、霊山寺あるいはその近くから徳島に行く古くからの遍路道について探ってみました。

地図を眺めて昔の道を探ることは楽しいことではあります。 でも、ことによると思わぬ間違いをしているかもしれません。ご指摘いただければありがたく思います。

(平成30年10月、令和3年1月追記)

(追記) 付録2 「淡路街道とその脇街道」 淡路街道、下板道、中央道略図

淡路街道、下板道、中央道略図

ここで阿波の北東端に存在した道について触れておきましょう。

江戸時代の前期、徳島城の鷲の内を起点として、讃岐、伊予、土佐、そして淡路に通ずる五つの街道が整備されたと言われます。即ち讃岐街道、伊予街道、土佐街道、撫養街道、淡路街道です。

そのうち最も短い街道が淡路街道で、徳島城下を出て助任川渡り助任本町を左折、吉野川を古川渡しで越え、今切川を鯛の濱渡し、旧吉野川を牛屋島渡しで夫々越えて立道辺りで撫養街道と合流、撫養(昔は牟屋と書かれた)岡崎湊に至ります。ここよりは海路で淡路の由良、さらに紀伊に至る道程です。

淡路街道には二つの脇街道がありました。下板道(下板街道または淡路往還下道とも呼ばれる。)と中央道(淡路街道と下板道を結ぶ道。)です。下板道は、淡路街道のより海側を直線的に北上し撫養街道に至る(いわば近道としての)道と言えましょう。徳島の助任本町を直進、吉野川を別宮渡しで、今切川を加賀須野渡しで越えて居屋敷辺りで撫養街道に合流します。

淡路街道は官の利用が、脇街道は民の利用が多かったとか・・

街道、脇街道を含め道標は殆ど残っていませんが(3基のみを確認)、江戸中期から幕末の多くの地蔵尊を見る道でもあります。 地図 吉野川河口付近 北島町付近 立道付近

(追記) 付録3 讃岐国の海岸、島嶼、港を訪ねる(地図遊び)

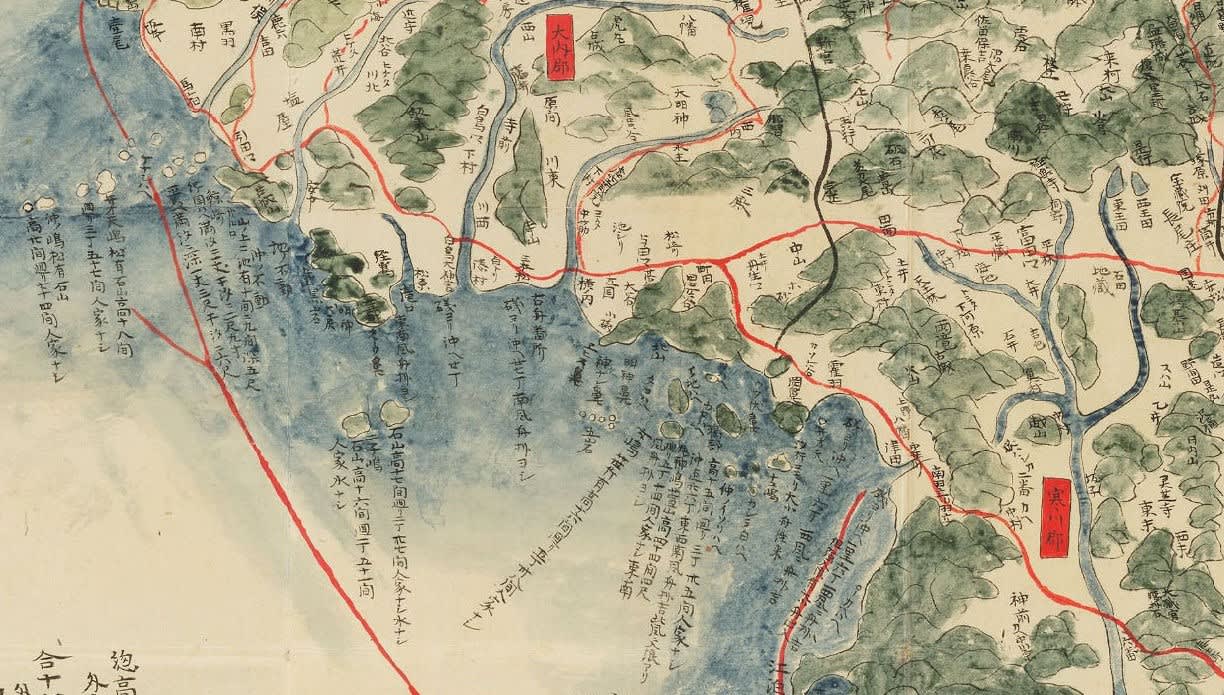

讃岐国藩政時代の一つの絵図が目を惹きました。讃岐国地図(聖心女子大学図書館蔵)です。

全体にかなり精緻な作図で、特に海岸、島嶼、港に関する記述は他には見られない絵図と思われます。

作成年代は不明ですが、図中に各郡の石高が掲載されており、藩政期の石高推移から推定すると、18世紀の中頃、宝暦年間頃と思われます。

日記本文では、香川県の最東端引田辺りの海岸を歩きました。この辺から始めて西に向って(絵図の左から右へ)海岸を辿って行きましょう。粗雑な表記で申し訳ありませんが、藩政時代讃岐の海岸の様子、島の様子、船便の様が生き生きと蘇ってくる気がします。また久しぶりに始めた「地図遊び」の醍醐味といえましょうか・・ 誤読蒙御免。

現在の地名・島名等を細字で、絵図に書かれた当時のそれらや事柄を太字で表示しています。紛らわしいですが、島名・地名等が重なっている箇所は細字が現在、太字が当時となります。

讃岐国地図 (宝暦頃?) (クリックすると拡大します)

絵図部分 (弘田~津田)

弘田を発つ・・

馬宿、引田、古城山(城山) 弘田の沖に三つの島あり

松島 沖ノ嶋 松有石山、高廿間(実高32m)廻り七十四間人家ナシ

通念島 弁財天嶋 松有石山、高十八間(実高25m)廻り三丁五十七間人家ナシ

毛無島 殆ど岩礁 ケナシハヘ(ハヘ:殆ど海中にある暗礁、岩礁をいう)

弘田沖近くに「平ハヘ 満汐ニ深一丈三尺干汐ニ六尺」 「紀ノ国ハヘ 満汐ニ三丈干汐ニ二尺九寸」

古城山 山ノ上ニ池有十間ニ九間深五尺 (現在も「化粧池」として残る)

タトウ鼻(現在は鹿浦越岬と呼ぶ)の沖

東嶋 石山高十六間廻り一丁 二子嶋(双子島) 石山高十六間廻り一丁五十一間人家水ナシ

西嶋 石山高十七間(実高26m)廻り二丁廿七間人家水ナシ

白鳥大神宮 西の松原 河口(湊川)「滝口」 東南風舟掛ヨシ (舟掛:舟を繋いで停めること)

三本松 古舟番所 磯ヨリ沖へ廿七丁南風舟掛ヨシ (少し西、小磯の辺りに「番屋」「番屋川」の地名が残る)

北山山地の沖に女島、丸亀島がある。

女嶋 笹竹有高十六間廻り五丁三十八間人家ナシ

尾神嶋 萱山高四十四間四尺(実高69m)廻り五丁十四間人家ナシ 東南風舟掛ヨシ

この付近には五山岩他多くのハヘが記されている。

柱状節理で知られる絹島は絵図には見られない。あるいは鶫部がそれか。

鶫部 高十五間廻り三丁五間人家ナシ(絹島は実高30m)

沖迄廿六丁東西南風舟掛吉 北風ニ入浪アリ

津田の東 鶫部の鼻の沖に名古島、西に弁天島あり。

ナコ嶋 汐行コモリ大小舟往来、近くにカシラ白ハヘ 仲ノイソリハヘ あり

弁財天

鶴羽(霍羽)の港 磯ヨリ沖ヘ一里六丁西風ニ舟掛吉

津田の港 磯ヨリ沖へ一里六丁西風ニ舟掛吉 但 強入浪有 大小舟出入

絵図部分(猪塚~高松城下)

猪塚の港 沖に猿子島 鷹島がある。

ハタ嶋 東西一丁十二間 竹嶋 ササ竹有廻り六丁高廿一間 東西ニ舟掛吉

竹嶋沖ニハヘあり ハヘ満汐ニ深九尺五寸 干汐ニハ深三尺

馬が鼻から小田の港へ 岬の先に馬歯、遠見番所あり 小田に弁財天

小田港 磯ヨリ沖ヘ廿三間 東南風ニ舟掛吉 ハヘ満汐ニ深一丈ニ尺干汐ニ深五尺

大串岬 薬岩

岬より長浜へ 長濱 磯ヨリ沖ヘ廿八丁 南風ニ舟掛吉 白方 弁財天、東南風西風ニ舟掛吉

小串岬より志度港 新珠嶋

房前港 房前浦 磯ヨリ沖ヘ一里十五丁大小舟出入有、ニ丁沖ニ舟掛有南東西北風吉

太鼓鼻 篠尾 高女木の沖 高嶋 萱山高四十間廻り廿丁 人家水ナシ

竹居観音岬 観音崎、竹居鼻の沖 稲毛島 稲木嶋 萱山十三間(実高20m)廻り九丁三十間人家水ナシ

鎧島 鎧嶋 萱山高三十間(実高41m)廻り五丁 人家水ナシ 西風ニ舟掛吉

兜島 冑嶋 その西に瀬長四丁栱廣三丁 干汐ニ干上ル

根太鼻へ 三与ケ鼻 その沖ニ 弁天島 矢竹島、大嶋、乃嶋、ハタカ嶋

大嶋の沖に男木嶋、女木嶋、柏嶋、大ソ洲(ハヘ)連なる。ハヘは満汐ニ深六尋、干汐ニ三尺

庵治港 庵治濱分 磯ヨリ沖ヘ一里四丁満汐ニ四十石舟出入有テ、干汐ニ五丁廿間干上ル

高松城下ヘ 沖に屋嶋を見る 檀浦、駒立石、祈石、洲崎、相別川

城下舟番所 西鳩崎ヨリ屋嶌長崎ノ鼻ヘ一里十二丁、海手舟番所ヨリ(屋嶋)枯木村ヘ三十四丁

屋嶌天王ヘ廿九丁

高松ヨリ引田碁ノ浦迄十里ニ丁廿二間(実は阿波國碁浦(現鳴戸北灘町碁浦))

丸亀堺土器川迄六里十九丁三十五間

西濱舟番所(現瀬戸田町) 備前鞆ヘ十六里 淡州三原ヘ二十一里 阿州徳嶌ヘ廿一里

播州室ヘ十八里 備前岡山ヘ九里

穴薬師舟番所(現西宝町辺り) 磯ヨリ沖ヘ十七丁廿間 干汐ニハ三丁廿間干上ル

笠居口(現香西本町辺り) 磯ヨリ沖ヘ十八丁三十間 干汐ニハ沖ヘ五丁干上ル

絵図部分(高松城下~惣社)

住吉鼻 柴山西南風舟掛吉 干汐ニハ深一丈、ハヘ水底ニ有

神在鼻(現神在辺り) 東南風舟掛吉 汐時不嫌

生嶋(現生島町辺り) 古舟番所 磯ヨリ沖ヘ十二丁五十間 干汐ニハ磯ヨリ二丁干上ル

西南風ニ舟掛吉 汐時不嫌 高峯下風強

高峯山を過ぎ 平石、コマハリ鼻(現紅ノ峰鼻 亀水(たるみ))

古舟番所 磯ヨリ沖ヘ十二丁 干汐ニハ沖ヘ四丁干上ル

東風ニ舟掛吉 汐時不嫌

大崎ノ鼻、小槌瀬戸を越え小槌島 大崎、大槌、小槌 萱山高五十間(大槌実高170m)(小槌実高112m)

廻り一二丁人家ナシ

大崎を越え黒越山との間(現木沢港 「番屋」の地名残る) 古舟番所

磯ヨリ沖ヘ一六丁四十間、汐干ニハ四十間干上ル

西風ニ舟掛吉 汐干時不嫌

宮ノ鼻、アミノ浦 東風舟掛吉 汐時不嫌

王越町乃生 乃生 舟番所 磯ヨリ沖ヘ十三丁 汐干ニハ二丁廿間干上ル

乃生岬を越える カフトウ 西南風舟掛吉

乃生崎鼻 遠見番所 東風ニ舟掛吉 汐時不嫌

惣社、西梶、東梶、林田町、綾川を渡り川尻、坂出に至る。

惣社 (浜にシヲの表記)古舟番所 磯ヨリ沖ヘ廿七丁四十間 汐干ニハ十三丁干上ル 荷舟不入

絵図部分(塩飽嶋付近島嶼部)

絵図部分(梶取~船越)

梶取 林田口 江尻 磯ヨリ沖ヘ廿五丁 磯ヨリ十一丁干上ル 荷舟不入

塩濱 磯ヨリ沖迄十八丁・・

坂出 聖通寺山麓 御供所 弁財天 沖に洲あり

洲長十七丁 干汐ニハ干上ル(埋立地に「番ノ洲」として名を残す)沖に 四阿弥(沙弥島)二表(島)

坂出から丸亀の沖に塩飽諸島に連なる多くの島がある。絵図には次のように記される。

瀬居嶋、小瀬居嶋、小与嶋、与嶋、カマシマ、ハサシマ、塩飽内岩里、塩飽内松嶋、塩飽内櫃嶋、

塩飽嶋、園ノ洲、廣嶋、カハラス(長三十丁汐干ニハ干上ル)、佐柳本嶋、塩飽内手嶋、塩飽内尾嶋、

高見嶋、木笠嶋(人家ナシ 十間洲有洲上深六尺)等

(現在、多くの島は瀬戸大橋の橋脚の島および橋に連なる工業地帯(埋立地)に取り込まれている。)

青ノ山を南に見て 宇多津、土器を経て丸亀へ

宇足津 古番所 磯ヨリ沖ヘ十二丁 沖迄八丁廿間干上ル 満汐ニ 五十石舟出入ス

ウブスナ鼻(宇夫階:青ノ山の北端)

沖に上間嶋(上真島)地ヨリ九丁東ノ方舟掛有南洲有 廻り五丁高九間人家水ナシ

下間嶋(下真島)地ヨリ廿五丁 廻り三丁半高廿間人家ナシ 南洲有

土器 土器川領堺川手分 汐入 満汐ニハ 五十石舟出入有

川ハ三十五間舟渡 干汐ニハ川尻歩渡 汐干ニハ沖八丁干上ル

丸亀港 丸亀城下 舟入出ヘ向テ方十五丁汐時百石舟出入ス

塩嶋ヘ三里 備前下津井三里半 備後鞆ヘ十里 宇多津一里

多度津港 今津、中津、下金蔵、堀川、地蔵鼻を経て多度津

東白方 弁財天鼻 北向 三十石舟出入ス 丸亀迄一里廿丁

西白方、海岸寺より見立の詫間港へ

西白方、屏風浦、福嶋、単嶋、大見松崎古番所

沖にカラ嶋(現唐島(地続き)) 廻り三丁五反高七間

吉津 干方廿五丁 汐時ニハ 百石舟出入ス

船越、箱浦港へ 越八幡、箱浦、箱添

箱添沖に粟島あり 此ハヘ上汐時ニハ三尺干汐ニハ出ル

箱添マデ三十丁シシ嶋迄四十丁 嶋高三十六間(実高109m)廻り二里人家水有

(絵図には無記なれど粟島、その西にシシ嶋(志々島)がある。)

絵図部分(下金蔵~三崎)

絵図部分(三崎~余木崎)

三崎をまわり仁尾町家の浦を経て仁尾港へ

三崎大明神、家浦 舟入出干方五丁 汐時ニ 三十石舟出入ス

沖に大蔦嶋あり

有明濱 沖に伊吹嶋あり 廻り一里高十三間(実高122m)人家有大雨後廿日計水有

観音寺へ 観音寺、坂本、 川口西向干方廿丁 汐時ニ 百五十石舟出入ス 西風ニ舟掛ナシ

備後鞆迄十里 福山迄十一里

余木崎へ 和田濱 地ヨリ十五丁沖上ハヘ有(大汐ノ時)、干汐ニハ廿間出ル 汐時岩上深一丈

丸亀マデ海上十三里 豫洲河江マデ海陸廿一里

箕浦

鳥越 洲宇間郡ヨキ村ヘ出ル 観音寺ヨリ鳥越マデ三里

ヨキ崎 丸亀ヨリ伊予堺鳥越マデ陸八里十七丁

(令和5年5月追記)

付録2の追記「両墓制習俗について」

両墓制とは、遺体を埋める埋葬地(「埋め墓」)と、詣るための墓(「詣り墓」)の二つを作る墓制習俗の一つ。(その発生、展開は江戸期以降という。)詣り墓には、石塔を作るのが一般ですが、埋め墓には墓標のないもの、木製墓標や石塔を建てるものなど様々であるといいます。

佐柳島、志々島、高見島など塩飽諸島では、埋め墓は土葬から火葬に変わっているものの、習俗形式としての両墓制を今も見ることができます。

(令和5年7月追記)

| « 前ページ | 次ページ » |