コンサルティングの際、経営者に財務の数値、たとえば棚卸資産回転率や売上債権回収日数などをお聞きすると、「えーと・・・経理については門外漢なので、経理部長に聞いてください」という答えが返ってくることがあります。

門外漢(もんがいかん)とはその物事について専門家でない人、畑違いの人という意味です。デジタル大辞泉の解説に「経理については門外漢だ」という用例が載っていました。どうやら世の中には経理、会計の分野の門外漢がたくさんいそうです。

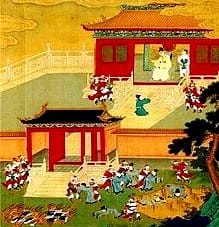

この言葉の由来を調べてみました。昔々、先生という地位にある人たちは立派な家に住み、弟子は先生の家の門の中の長屋に住んで教えを受けていました。そういえば、弟子のことを門人と言ったり、初めて教えを受けることを入門といったりしますね。

ところが、門の外にいる者は先生の弟子ではなく、その教えも受けられないから門外漢ということです。なお漢というのは「男」や「人」を表す言葉ですが、最初は外国人が中国人のことを(一般的に)呼ぶ名だったそうです。

これに似た言葉に「門前の小僧習わぬ経を読む(もんぜんのこぞうならわぬきょうをよむ)」というのがあります。「寺の門前に住む子供は、いつも読経を聞いているので、特に習わなくても自然に経を覚える。人は環境の影響を受ける。環境が大事であること。」という解説がありました。

門に入らずとも、いつもしっかり聞いていれば、ある程度の知識は身に付く、と解釈できるのではないでしょうか。

さて経営者の皆さん、会社の経営にとって会計の知識は必須です。棚卸資産回転率も売上債権回収日数も、経営者がしっかりと数値を把握し、日々改善に努めなければならない大事な数字です。経理部長の報告をただ聞き流すのではなく、少しでも良いですから学んでみてはいかがでしょうか。

しかも経営者は小僧ではありません。近くにいる「先生」を呼びつけてレクチャーさせればよいのです!