東西の二条通り、御池通り、三条通り、そして鴨川と同様に南北に通る 木屋町通り

木屋町通り を歩くようになったのは、1998年(平成10年)第5回京都シティーハーフ

を歩くようになったのは、1998年(平成10年)第5回京都シティーハーフ マラソンに参加してからである。

マラソンに参加してからである。 ハーフマラソンのスタート、ゴールが平安神宮の赤い大鳥居であったことから、平安神宮に近い宿を取ったのが始まりでした。

ハーフマラソンのスタート、ゴールが平安神宮の赤い大鳥居であったことから、平安神宮に近い宿を取ったのが始まりでした。

折角、京都まで来たのでホテルでの食事で無く、京都が感じられるところで食事をしようと探したのが『がんこ二条苑』 でした。

でした。

観光雑誌に出てくるような料亭ではなく、お手頃価格で一般人も京都を感じられるお食事処で、以後友人と京都

観光雑誌に出てくるような料亭ではなく、お手頃価格で一般人も京都を感じられるお食事処で、以後友人と京都

旅行をした時は、必ず寄っています。

旅行をした時は、必ず寄っています。 目の前には高瀬川の流れも見られます。

目の前には高瀬川の流れも見られます。

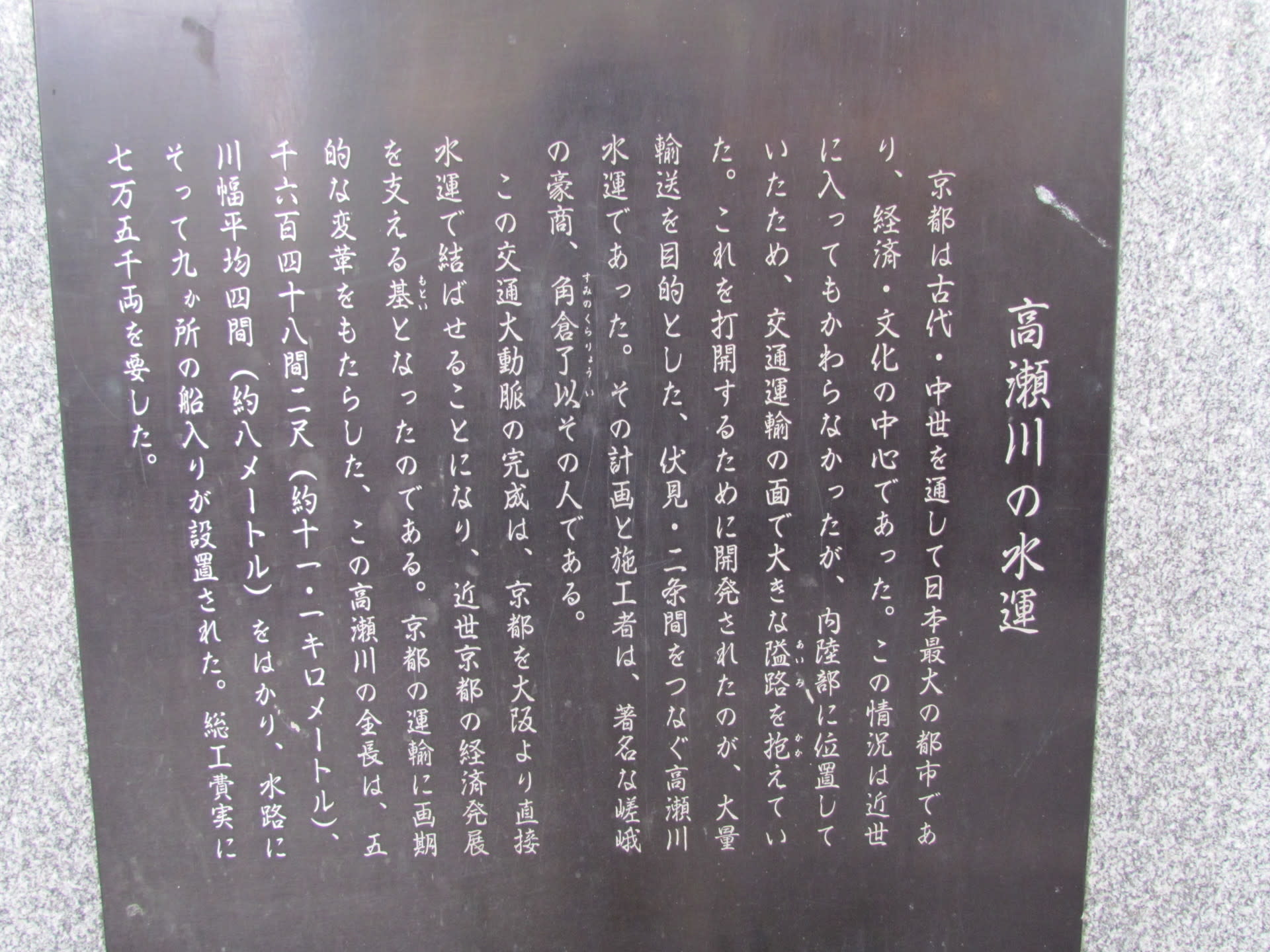

京の人々に古くから親しまれ愛されてきた高瀬川の流れは、豪商「角倉 了以」の別邸跡 『がんこ高瀬川二条苑』

『がんこ高瀬川二条苑』 を通り、木屋町通りをくぐって再び姿を現します。

を通り、木屋町通りをくぐって再び姿を現します。

おおよそ400年前の慶長16年、角倉了以によってつくられた、がんこの庭園はその後、明治の元勲「山縣 有朋」の別邸『第二無鄰菴』となり、第三代日本銀行総裁「川田 小一郎」の別邸、阿部 市太郎の所有を経て、現在は大岩邸として伝わり、がんこ二条苑 高瀬川源流庭園となっているとの事です。

この付近は、幕末の志士の足跡が残る地域としても知られています。

1867年11月15日、河原町蛸薬師にある醤油屋「近江屋」の2階で、坂本 龍馬と中岡 慎太郎が刺客に襲われ殺害された。

1867年11月15日、河原町蛸薬師にある醤油屋「近江屋」の2階で、坂本 龍馬と中岡 慎太郎が刺客に襲われ殺害された。 現在、近江屋はなく、繁華街の一画に記念碑のみが建っているようです。

現在、近江屋はなく、繁華街の一画に記念碑のみが建っているようです。

がんこ二条苑の近くで、松代藩士「佐久間 象山」が元治元年(1864年)7月11日刺客に襲われて死亡し、明治2年(1869年)9月4日には長州藩士「大村 益次郎」が刺客に襲われて死亡した遭難之碑 が建っています。

が建っています。

この遭難ノ碑の反対側には、「桂 小五郎」と芸妓「幾松」が住んだ寓居であった料亭 『幾松』

『幾松』 があります。 もともと長州藩の屋敷であったので、部屋の前の廊下には抜け穴があり、鴨川の河原、木屋町のどちらにも抜けられるようになっているようです。

があります。 もともと長州藩の屋敷であったので、部屋の前の廊下には抜け穴があり、鴨川の河原、木屋町のどちらにも抜けられるようになっているようです。

幾松 は現在でも料亭として営業しており、当時の遺品が数多く残されており、食事に訪れれば当時の志士たちの遺品や暮らした跡を見る事ができるそうです。

は現在でも料亭として営業しており、当時の遺品が数多く残されており、食事に訪れれば当時の志士たちの遺品や暮らした跡を見る事ができるそうです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます