小田原宿は東海道に宿駅伝馬制度が制定されると、江戸から数えて9番目の宿場に指定されました。  日本橋からは約 20里(約 80Km)余り、江戸からの旅人が最初に通る城下町です。

日本橋からは約 20里(約 80Km)余り、江戸からの旅人が最初に通る城下町です。

宿場は東西約 2.2Km、東海道に面した通りで、その規模は江戸後期で人口 5,404人、家数1,542軒、本陣4軒、脇本陣4軒、旅籠数 95軒、問屋場2軒であったそうです。

当時の健康な成人では、1日当たり約 10里(約 40Km)ほど歩く人が多く、天下の険の箱根を控えた小田原宿は江戸から来た旅人が2泊目の宿として利用する人が多く、旅籠数は品川宿よりも多くなっています。

そんなことで、城下町であり、宿場町として賑わった『小田原宿』は2回に亘って御案内致します。

酒匂川の東岸には、かつて中世東海道に沿って旧酒匂宿があったようです。 旧酒匂宿は東海道の足柄道と箱根道の分岐点に位置し、いにしえより多くの人や物が行き交う重要な場所でした。

酒匂の名は『吾妻鏡』に登場し、源 義経が平 宗盛父子を護送した文治元年(1185)の記述によれば、「今夜、酒匂駅に着く」と記されているそうです。  平安時代末には東海道の宿場として成立していたようです。

平安時代末には東海道の宿場として成立していたようです。

今回の「小田原宿Ⅰ」は旧酒匂宿から北条氏ゆかりの地「城下町 小田原」へと 向かいます。

向かいます。

JR東海道線の鴨宮駅は東海道新幹線の発祥の地であり、そのモニュメント下を9時出発。

まずは南の国道1号線に向かって進み  酒匂神社へ。9:28 もとは駒形社といい、酒匂村の鎮守です。

酒匂神社へ。9:28 もとは駒形社といい、酒匂村の鎮守です。

久安5年(1149)富士上人参朝が箱根権現を勧請し、駒形社を祀ったのが始まりです。 明治初年に始まる神仏分離令により、近くにあった八幡社を明治 10年(1877)4月駒形社の場所を移して酒匂神社としたとのことです。

祭神は、八幡社の祭神の伊弉諾尊(いざなぎのみこと)、伊弉冉尊(いざなみのみこと)と、駒形社の祭神の鸕鶿茅葺不合尊(うがやふきあえずのみこと)とのことです。

済度山法船寺 9:42 境内には「お手引き地蔵」を祀る地蔵堂があります。

済度山法船寺 9:42 境内には「お手引き地蔵」を祀る地蔵堂があります。

この地には以前より堂宇があり、文永 11年(1274)鎌倉から身延山に向かう日蓮上人が、酒匂川の増水で足止めされた時に境内の松に龍燈が灯り、地蔵の化身である翁が現われ堂に泊まるようにお手引きをしました。  見出し写真の像が日蓮上人であります。 その時の堂守であった飯山入道は、翌日 船を出して日蓮上人をお送りしました。 これに感謝した日蓮上人から済度法船の法名を与えられ、その時から日蓮宗に改宗したそうです。

見出し写真の像が日蓮上人であります。 その時の堂守であった飯山入道は、翌日 船を出して日蓮上人をお送りしました。 これに感謝した日蓮上人から済度法船の法名を与えられ、その時から日蓮宗に改宗したそうです。

酒匂川の渡しの石碑 10:08 歌川広重は、この光景を小田原の最も象徴的な景観として「東海道五十三次 小田原」に描いています。

酒匂川の渡しの石碑 10:08 歌川広重は、この光景を小田原の最も象徴的な景観として「東海道五十三次 小田原」に描いています。  酒匂川の渡しは、東海道五十三次道中の難所の一つで、古くは船渡しが行われていましたが、延宝2年(1669)船渡しが禁止されて徒渉(かちわたり)制が施行され、冬の時期を冬川と言い仮橋を架けて往来したが、夏の時期は夏川と称し橋を架けないので必ず手引・肩車・輦台(れんだい)など有料で川越人足の力を借りて渡らなければならなかった。

酒匂川の渡しは、東海道五十三次道中の難所の一つで、古くは船渡しが行われていましたが、延宝2年(1669)船渡しが禁止されて徒渉(かちわたり)制が施行され、冬の時期を冬川と言い仮橋を架けて往来したが、夏の時期は夏川と称し橋を架けないので必ず手引・肩車・輦台(れんだい)など有料で川越人足の力を借りて渡らなければならなかった。

当時の河川敷幅は5町 20間(約 580m)あり、この辺りの村(酒匂村、網一色村、山王原村)の15歳から60歳までの屈強な男子が毎日交代で人足を務めていたということです。

二宮金次郎表彰の地 小田原藩主 大久保忠真(ただざね)は、文政元年(1818)11月、京都所司代から老中に昇進して江戸に向かう途中、酒匂川の河原で領内の奇特人・孝行人に対して表彰を行ったそうです。 二宮金治郎(金次郎、尊徳)もその時に表彰された一人でした。

二宮金次郎表彰の地 小田原藩主 大久保忠真(ただざね)は、文政元年(1818)11月、京都所司代から老中に昇進して江戸に向かう途中、酒匂川の河原で領内の奇特人・孝行人に対して表彰を行ったそうです。 二宮金治郎(金次郎、尊徳)もその時に表彰された一人でした。

金治郎は、天明7年(1787)に小田原藩領の栢山(かやま)村に生まれました。 酒匂川の氾濫で田畑すべてを流され、14歳で父を、16歳で母を亡くし、金治郎は伯父に引き取られ、弟たちは母の実家に預けられて一家は離散しましたが、伯父のもとで学業に励み努力と工夫を重ねて24歳までに生家の復興を成し遂げました。

やがて金治郎は小田原藩との関わりを深め、大久保家の分家の知行地桜町領(栃木県真岡市)の復興事業を成功させ、更には村の荒廃や財政難に悩む領主などの依頼に応えて成果を出しました。 金治郎は、安政3年(1856)10月、日光神領の復興にあたっている最中に、今市報徳役所で 70歳の生涯を閉じました。

山王神社(山王曲輪) 11:10 祭神は、大山祇命(おおやまつみのみこと)他2柱です。 創建は不明ですが永禄元年(1558)頃には海岸の松林の中にあって、天正 18年(1590)豊臣秀吉による小田原攻めで布陣した徳川家康が毎日参詣していたといわれています。

山王神社(山王曲輪) 11:10 祭神は、大山祇命(おおやまつみのみこと)他2柱です。 創建は不明ですが永禄元年(1558)頃には海岸の松林の中にあって、天正 18年(1590)豊臣秀吉による小田原攻めで布陣した徳川家康が毎日参詣していたといわれています。  大波で崩壊したため、慶長18年(1613)に現在地に移されました。

大波で崩壊したため、慶長18年(1613)に現在地に移されました。

境内には昼間でも井戸底の水面に星が映ることで有名だった  「星月夜の井戸」

「星月夜の井戸」 があり、寛永元年(1624)朱子学者 林羅山が訪れ星月夜の詩を詠んでいます。

があり、寛永元年(1624)朱子学者 林羅山が訪れ星月夜の詩を詠んでいます。

江戸口見附跡並びに山王一里塚 見附とは、城の枡形門に設けられた見張番所であって、武器を用意し昼夜番士が詰めて警戒にあたる場所であるが、本城より外濠城門を示す場合が多い。 小田原城から江戸に向かう出口であったため、江戸口見附と名付けられた。

江戸口見附跡並びに山王一里塚 見附とは、城の枡形門に設けられた見張番所であって、武器を用意し昼夜番士が詰めて警戒にあたる場所であるが、本城より外濠城門を示す場合が多い。 小田原城から江戸に向かう出口であったため、江戸口見附と名付けられた。  また、ここは江戸から20番目の一里塚があった場所でもあります。

また、ここは江戸から20番目の一里塚があった場所でもあります。

慶長9年(1604)江戸幕府の将軍 徳川家康は、息子 秀忠に命じて、東海道、東山道、北陸道に、江戸日本橋を起点として一里(36町・約4Km)毎に塚を造らせた。  塚には榎を植え、旅人の1里ごとの目印とすると共に、夏季における木陰の休憩場所とした。

塚には榎を植え、旅人の1里ごとの目印とすると共に、夏季における木陰の休憩場所とした。

北条稲荷 11:25 北条三代氏康は、上杉氏を破り関東を把握する一方、領国の経営でも検地や伝馬制度など優れた政策を実施し北条氏の全盛期を築きました。

北条稲荷 11:25 北条三代氏康は、上杉氏を破り関東を把握する一方、領国の経営でも検地や伝馬制度など優れた政策を実施し北条氏の全盛期を築きました。  氏康は元亀2年(1571)に死去しましたが、氏康の子 四代氏政は、氏康の死を古狐の祟りと考え、城内に祠を建てて守護神として崇めたのが、この神社の始まりと伝わります。 天正8年(1580)頃、当地に移されました。

氏康は元亀2年(1571)に死去しましたが、氏康の子 四代氏政は、氏康の死を古狐の祟りと考え、城内に祠を建てて守護神として崇めたのが、この神社の始まりと伝わります。 天正8年(1580)頃、当地に移されました。

社殿は昭和 26年(1951)の一帯の火事で焼失し、昭和 30年(1955)に再建されました。 この稲荷様の前を通る道が古東海道とのことです。

境内には、蛙に似た自然石(蛙石(かわずいし))があります。 小田原に異変がある時には、必ず鳴き声を発し、小田原城落城の際は夜な夜な盛んに鳴いたと、また雨も降らないのに石が濡れていたといわれています。

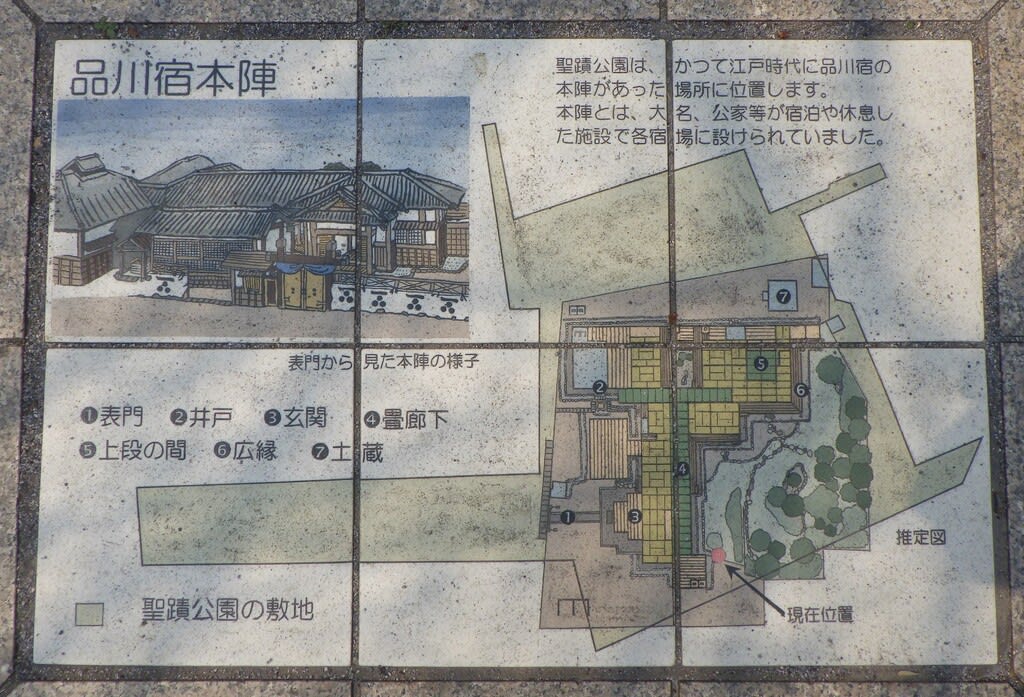

清水金左衛門本陣跡(明治天皇宮ノ前行在所)11:55 清水金左衛門本陣は小田原宿に4軒【清水金左衛門本陣、片岡永左衛門本陣、久保田甚四郎本陣、清水彦十郎本陣】あった本陣のうちの筆頭で、江戸時代に町年寄も務め、宿場全体を掌握していました。

清水金左衛門本陣跡(明治天皇宮ノ前行在所)11:55 清水金左衛門本陣は小田原宿に4軒【清水金左衛門本陣、片岡永左衛門本陣、久保田甚四郎本陣、清水彦十郎本陣】あった本陣のうちの筆頭で、江戸時代に町年寄も務め、宿場全体を掌握していました。 本陣の敷地面積は約 240坪(792㎡)で大名や宮家の宿泊に充てられていました。

本陣の敷地面積は約 240坪(792㎡)で大名や宮家の宿泊に充てられていました。

この明治天皇行在所跡は、明治天皇が宿泊した清水金左衛門本陣のあった場所とのことです。 明治天皇が ここに宿泊したのは、明治元年(1868)10月8日の御東行の際をはじめとして5回を数えたそうです。

松原神社 12:00 祭神は日本武尊(やまとたけるのみこと)であります。 松原神社は小田原の総鎮守ですが、もとは『鶴の森明神』と称し漁師の氏神様でした。

松原神社 12:00 祭神は日本武尊(やまとたけるのみこと)であります。 松原神社は小田原の総鎮守ですが、もとは『鶴の森明神』と称し漁師の氏神様でした。 北条二代 氏綱の頃、山王村松原付近の海中から出現した十一面観音像を祀ったことから『松原大明神』と改め、現在地に移されました。

北条二代 氏綱の頃、山王村松原付近の海中から出現した十一面観音像を祀ったことから『松原大明神』と改め、現在地に移されました。

以来歴代藩主から小田原宿の総鎮守として庇護を受け、貞享3年(1686)大久保忠朝が藩主になった頃から盛大な祭礼が始められました。  現在、祭礼は毎年5月3日に、北条五代祭りにあわせて盛大に行われています。 明治2年(1869)に松原神社と改称されました。

現在、祭礼は毎年5月3日に、北条五代祭りにあわせて盛大に行われています。 明治2年(1869)に松原神社と改称されました。

その後は「さがみホテル」となり、現在では近代的なビルが建ち、柵に囲われた中に説明板のみがあり当時の面影はありません。

その後は「さがみホテル」となり、現在では近代的なビルが建ち、柵に囲われた中に説明板のみがあり当時の面影はありません。

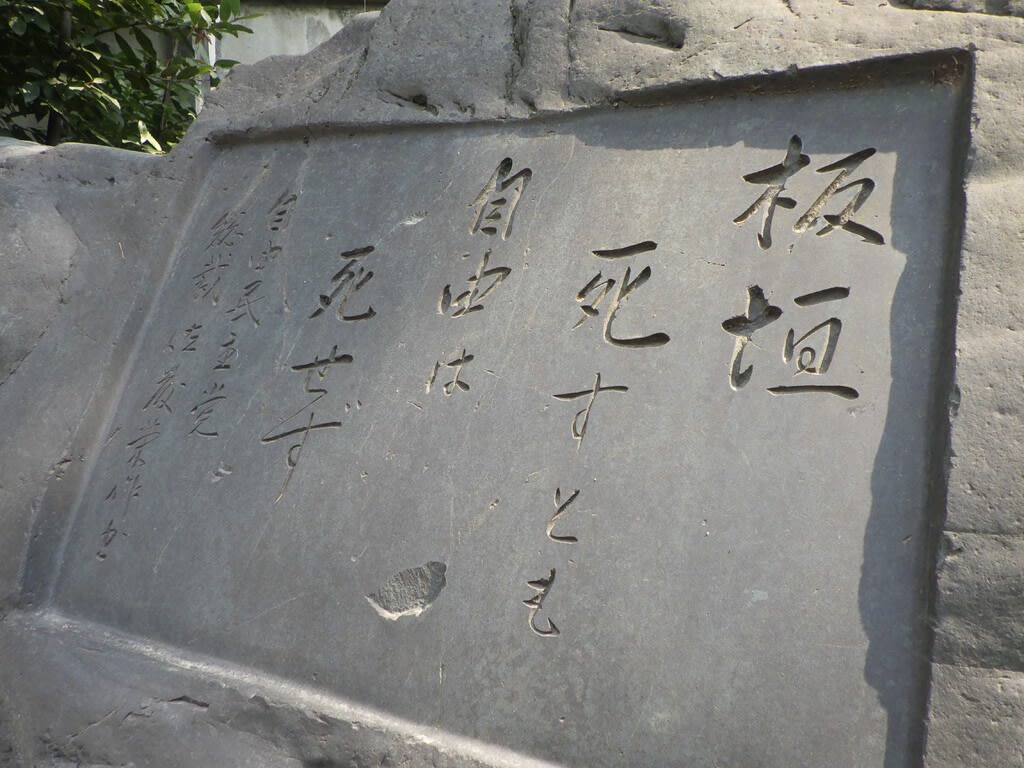

明治7年(1874)に愛国公党を結成し、自由民権運動をおこした。明治 14年(1881)には自由党を結成して総裁となり、近代日本の政党の基礎を築いた。

明治7年(1874)に愛国公党を結成し、自由民権運動をおこした。明治 14年(1881)には自由党を結成して総裁となり、近代日本の政党の基礎を築いた。

海水浴場

海水浴場

海水浴場には西洋の様に

海水浴場には西洋の様に 病院があるべきとして、海水浴客のために建てられた旅館「祷龍館

病院があるべきとして、海水浴客のために建てられた旅館「祷龍館 大磯に駅ができると、保養地として更には別荘地として発展していきました。

大磯に駅ができると、保養地として更には別荘地として発展していきました。

悪化させて大磯の百足屋

悪化させて大磯の百足屋

静子夫人に告げた

静子夫人に告げた  「涼しい風だね」

「涼しい風だね」

駿府城の歴史

駿府城の歴史

石垣の『刻印』

石垣の『刻印』

の相模川(河口付近は馬入川と言います。)を渡れば、高麗山

の相模川(河口付近は馬入川と言います。)を渡れば、高麗山

地震

地震 噴火、空襲など多くの災害を乗り越えてきました。

噴火、空襲など多くの災害を乗り越えてきました。

うらめしい声。 「いちま~い、にま~い・・・」でおなじみの

うらめしい声。 「いちま~い、にま~い・・・」でおなじみの

「もの言わぬ 晴れ着姿や すみれ草」

「もの言わぬ 晴れ着姿や すみれ草」

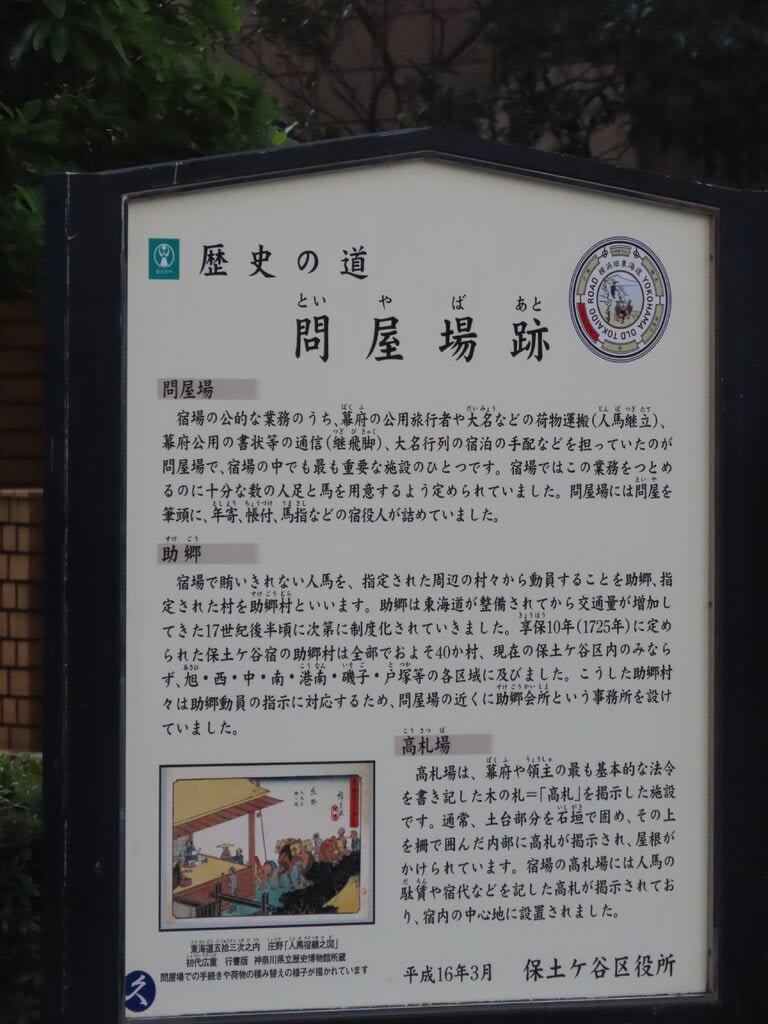

脇本陣や人馬の継立と飛脚業務を行った

脇本陣や人馬の継立と飛脚業務を行った 問屋場、幕府や領主の法令などを記した高札を掲げた

問屋場、幕府や領主の法令などを記した高札を掲げた

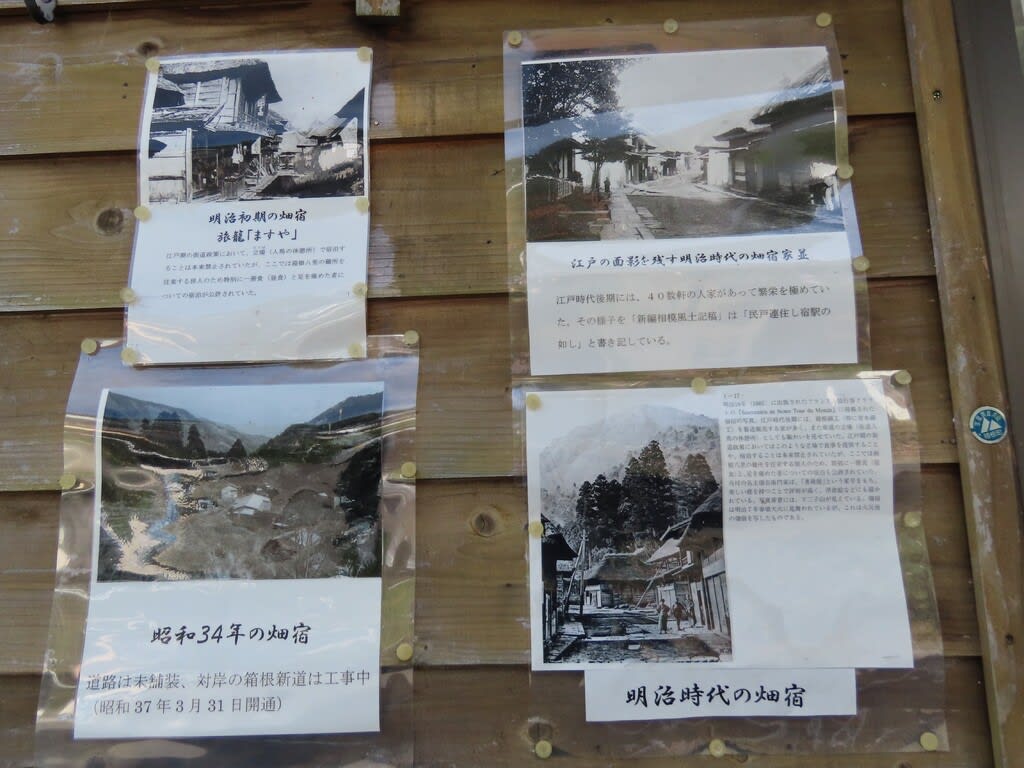

を越えないと大磯宿には行けないよ。」と噓を言って、旅人を旅籠に引っ張り込んだそうです。

を越えないと大磯宿には行けないよ。」と噓を言って、旅人を旅籠に引っ張り込んだそうです。

「箱根駅伝」

「箱根駅伝」

このため、幕府は戸塚宿に対して「伝馬御用を果たさず届け出もせず勝手に街道稼ぎをするのは不都合」と通達を出しました。

このため、幕府は戸塚宿に対して「伝馬御用を果たさず届け出もせず勝手に街道稼ぎをするのは不都合」と通達を出しました。 競馬場ができました。

競馬場ができました。

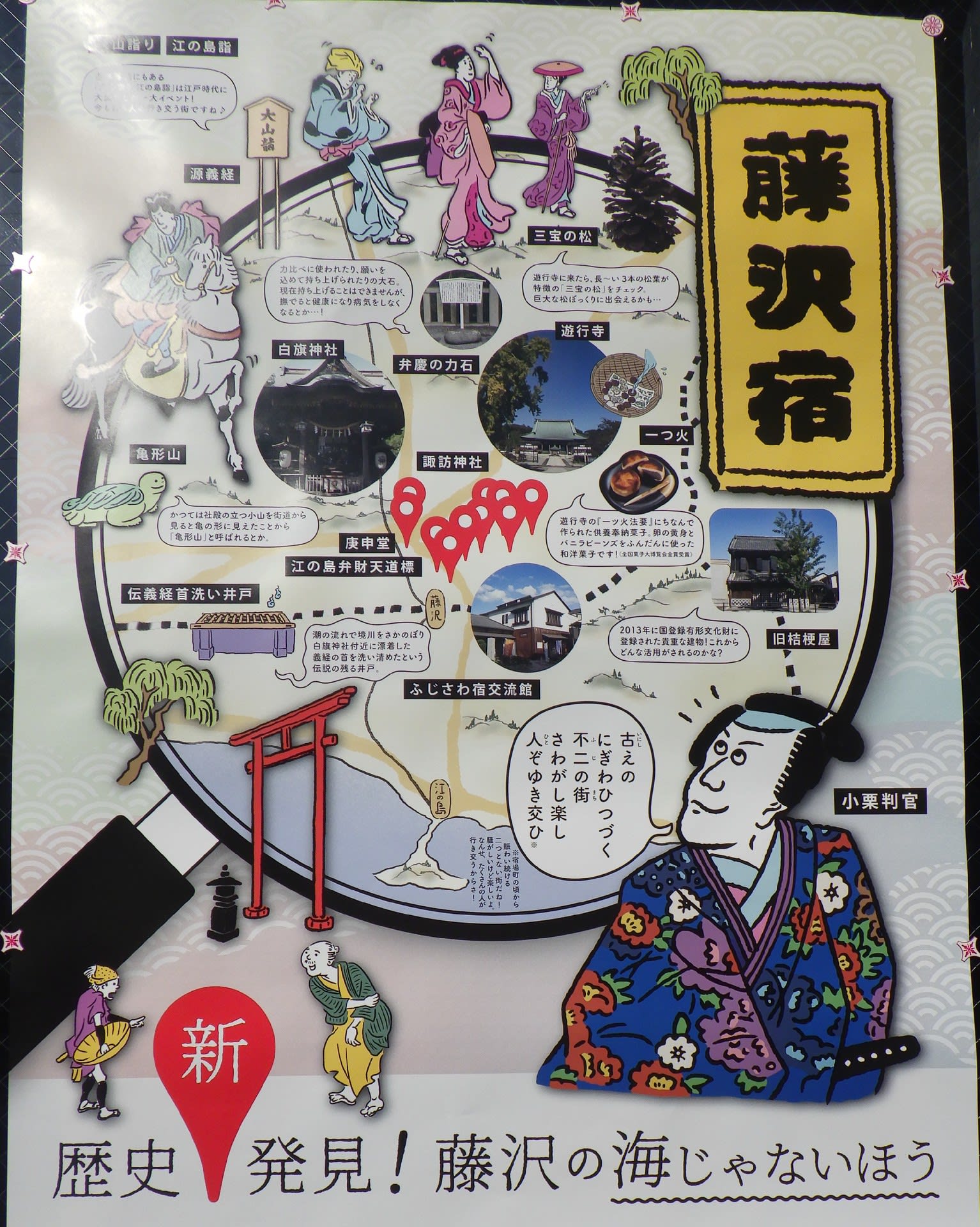

夜明け前に日本橋を出発し、一日歩いてここで宿をとるのが定番であった。 大山道・鎌倉往還との分岐点でもあり、当時は大変に賑わっていた所のようです。

夜明け前に日本橋を出発し、一日歩いてここで宿をとるのが定番であった。 大山道・鎌倉往還との分岐点でもあり、当時は大変に賑わっていた所のようです。

巡りでお参りされる布袋尊

巡りでお参りされる布袋尊

『お札まき』

『お札まき』 団扇

団扇

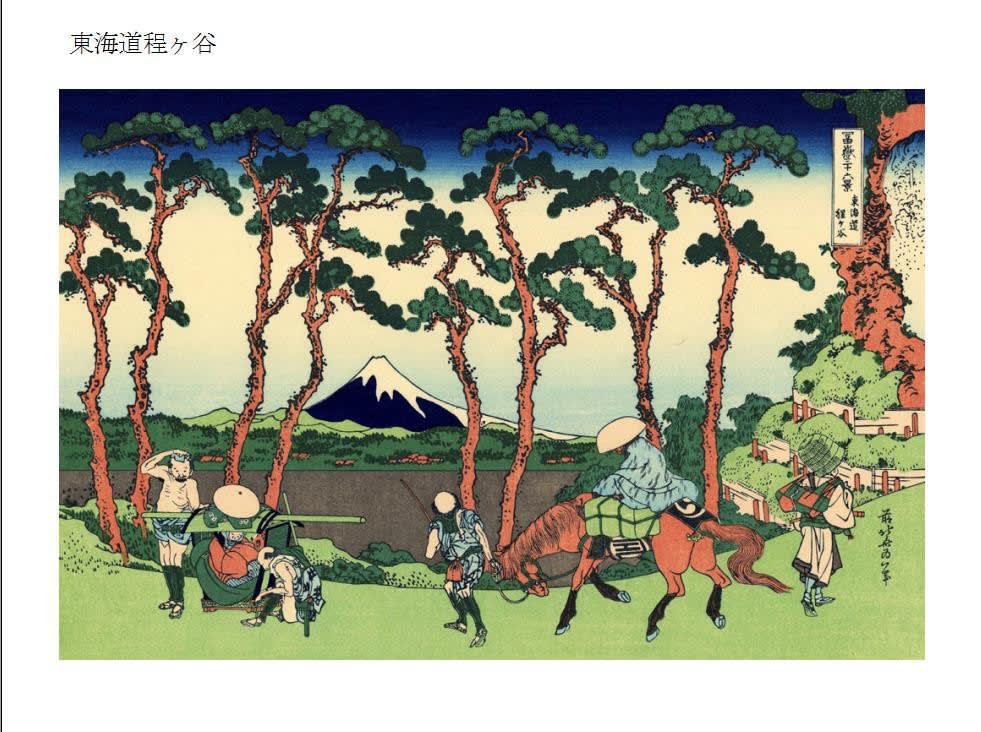

大坂上の松並木 12:27 天気の

大坂上の松並木 12:27 天気の 良い日、汗を拭き拭き2つの坂を登り切ると松並木の続く道で、その合間から富士山が見える

良い日、汗を拭き拭き2つの坂を登り切ると松並木の続く道で、その合間から富士山が見える 素晴らしい景色は多くの浮世絵の画題となりました。

素晴らしい景色は多くの浮世絵の画題となりました。

『保土ヶ谷宿』

『保土ヶ谷宿』

寺子屋があり、明治6年(1873)に保土ヶ谷小学校の分校となったとのことです。

寺子屋があり、明治6年(1873)に保土ヶ谷小学校の分校となったとのことです。

井戸の水

井戸の水

と書かれるほどに傾斜のきつい大変な急坂で、民家もなく道の左右は鬱蒼として松の老木が立ち並んでいたといいます。

と書かれるほどに傾斜のきつい大変な急坂で、民家もなく道の左右は鬱蒼として松の老木が立ち並んでいたといいます。

を食べながら疲れを癒した

を食べながら疲れを癒した 所の様です。

所の様です。

讃美歌

讃美歌

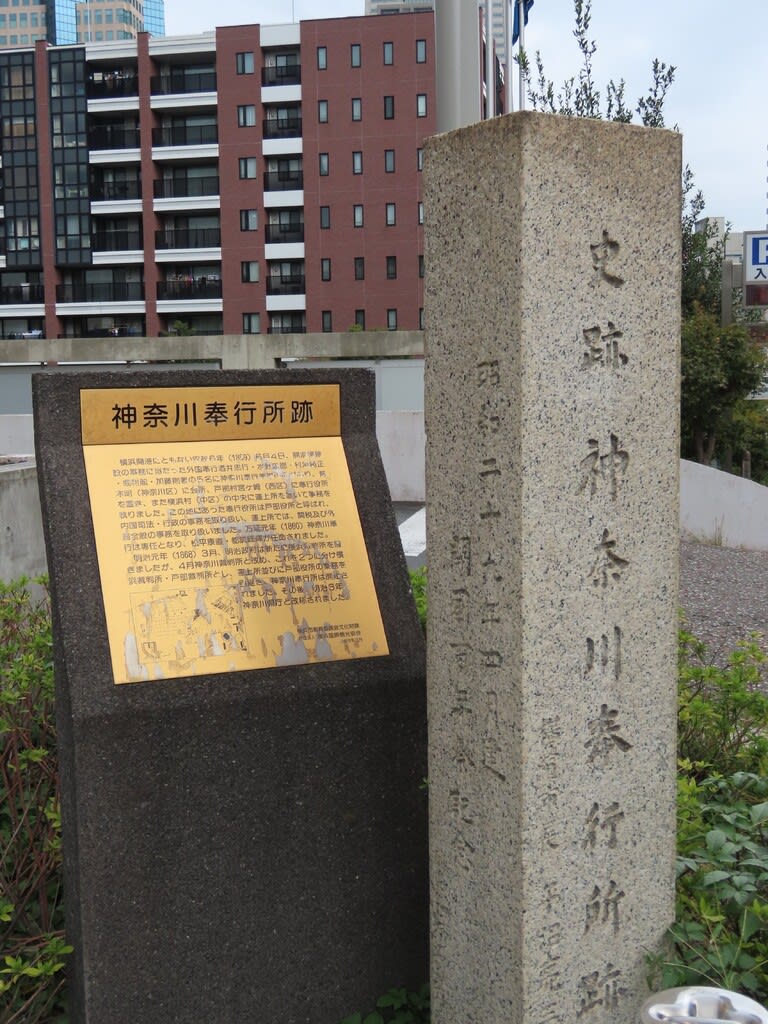

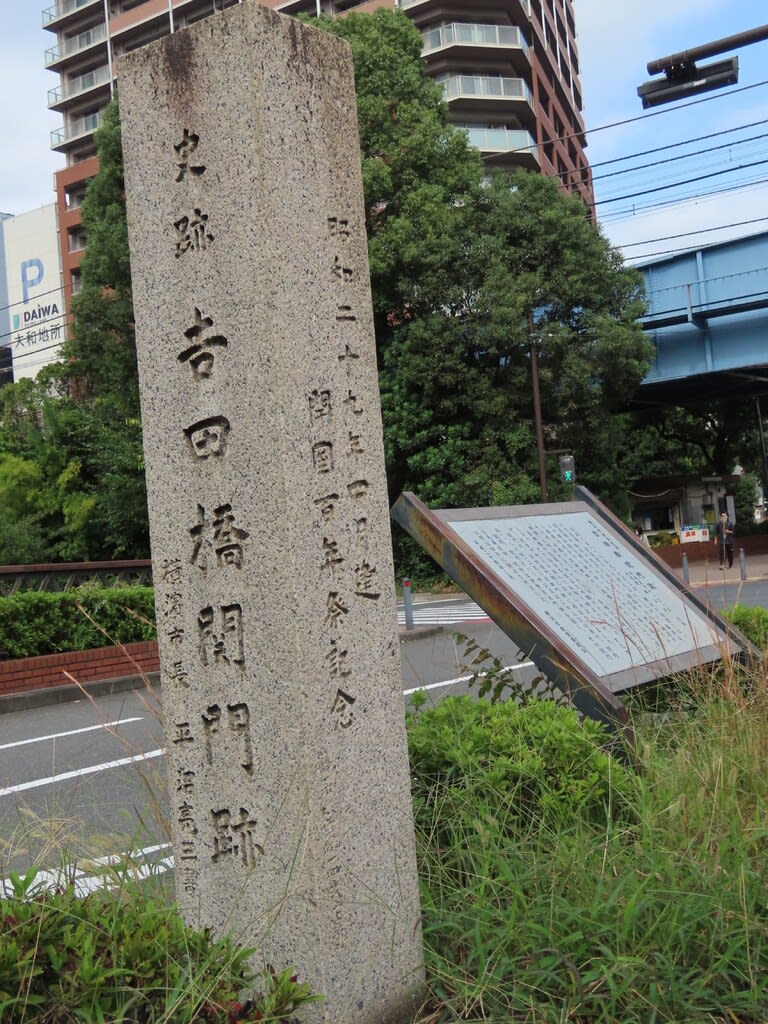

イギリス総領事オールコックから浪士取り締まりのため関門設置の要求があり、これを受けて幕府は神奈川台などに関門7ヶ所、見張り番所 10ヶ所を設置しました。

イギリス総領事オールコックから浪士取り締まりのため関門設置の要求があり、これを受けて幕府は神奈川台などに関門7ヶ所、見張り番所 10ヶ所を設置しました。

休憩。

休憩。

海運との接続を考慮し、港に近い現在の桜木町駅の位置に設置されました。(初代横浜駅) その後、国府津駅まで路線が延伸され線路配置はスイッチバック構造になり、横浜駅には貨物が滞留し短絡線を設置するも解決に至らず、

海運との接続を考慮し、港に近い現在の桜木町駅の位置に設置されました。(初代横浜駅) その後、国府津駅まで路線が延伸され線路配置はスイッチバック構造になり、横浜駅には貨物が滞留し短絡線を設置するも解決に至らず、

街を抜けて県道に出た。 県道は狭く、意外と車が多いので、気にしながら登る。

街を抜けて県道に出た。 県道は狭く、意外と車が多いので、気にしながら登る。 途中、正眼寺に寄り仇討ちで有名な曽我兄弟の菩薩供養の堂宇「曽我堂」を参拝したりとノンビリ進んだ。

途中、正眼寺に寄り仇討ちで有名な曽我兄弟の菩薩供養の堂宇「曽我堂」を参拝したりとノンビリ進んだ。

防いでくれる格好の休息

防いでくれる格好の休息

と感じ、疲れが飛ぶ。

と感じ、疲れが飛ぶ。