椿大神社(つばきおおかみやしろ)の参拝者数は、三重県では  伊勢神宮

伊勢神宮  二見興玉神社に次いで

二見興玉神社に次いで  番目に多く、三重のパワースポットとして参拝される人が多いそうです。

番目に多く、三重のパワースポットとして参拝される人が多いそうです。

伊勢国 鈴鹿山系の中央山麓に鎮座する椿大神社は  『椿さん』

『椿さん』 の愛称で皆様に親しまれ、二千年の歴史を持つ日本最古の神社であるとのことです。

の愛称で皆様に親しまれ、二千年の歴史を持つ日本最古の神社であるとのことです。

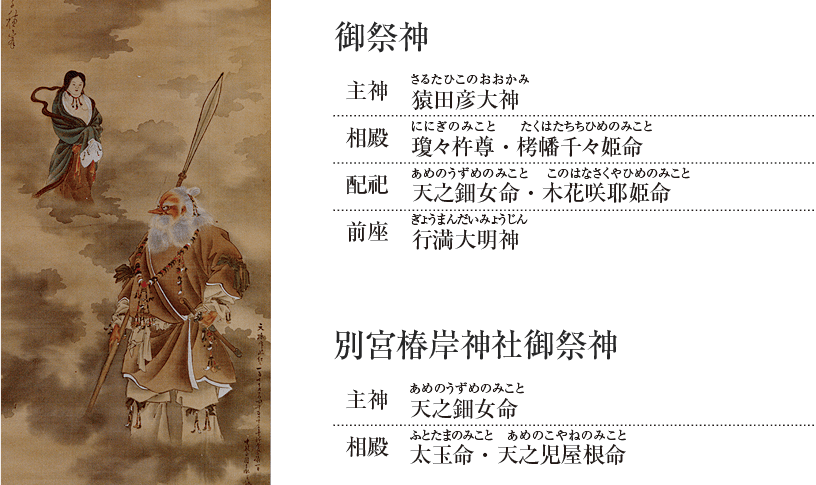

全国でお祀りする猿田彦大神の総本宮として信仰されています。

鎮座地

鎮座地  三重県鈴鹿市山本町御旅

三重県鈴鹿市山本町御旅

御神徳

御神徳  猿田彦大神さまは天照大神さまとの幽契によって、国つ神の根本の神として、皇孫を

猿田彦大神さまは天照大神さまとの幽契によって、国つ神の根本の神として、皇孫を

先達啓行され、皇大神宮の永久御鎮座の大宮所をもお定めになられた事跡により、地

上に生きとし生けるものの平安と幸福を招く『みちびきの祖神(おやがみ)さま』とのこ

とであります。

朝は正面の御拝殿  に御神体山に鎮座する奥の宮を訪ね参拝する旨の御挨拶をしましたが、13時50分に無事下山をしたので着替えを済ませ、無事下山報告など改めて参拝させて頂きました。

に御神体山に鎮座する奥の宮を訪ね参拝する旨の御挨拶をしましたが、13時50分に無事下山をしたので着替えを済ませ、無事下山報告など改めて参拝させて頂きました。

椿大神社は車道から参道は真っ直ぐなのですが、参道の正面に社名の石塔が建っているので、右手の鳥居から参道へと進みます。

獅子堂

獅子堂

聖武天皇の勅願により奉納された獅子頭に由来して「獅子堂」と名付けられたとのことです。 三年毎に斎行される獅子神 御祈祷神事では魔を祓い平安を祈ります。 平時は交通安全・車輌の清め祓いの祈祷が行われています。

聖武天皇の勅願により奉納された獅子頭に由来して「獅子堂」と名付けられたとのことです。 三年毎に斎行される獅子神 御祈祷神事では魔を祓い平安を祈ります。 平時は交通安全・車輌の清め祓いの祈祷が行われています。

御船磐座(みふねのいわくら)

御船磐座(みふねのいわくら)

室町時代の謡曲「鈿女(うずめ)」に謡い込まれている神代の神跡。 天孫 瓊々杵尊(ににぎのみこと)一行の御船がここに御到着された場所と言われ、この地より九州に御先導されたと伝えられています。

室町時代の謡曲「鈿女(うずめ)」に謡い込まれている神代の神跡。 天孫 瓊々杵尊(ににぎのみこと)一行の御船がここに御到着された場所と言われ、この地より九州に御先導されたと伝えられています。

高山土公神陵

高山土公神陵

参道 中ほどにある前方後円墳は、高山土公神陵と呼ばれ、猿田彦大神の御陵であります。

参道 中ほどにある前方後円墳は、高山土公神陵と呼ばれ、猿田彦大神の御陵であります。

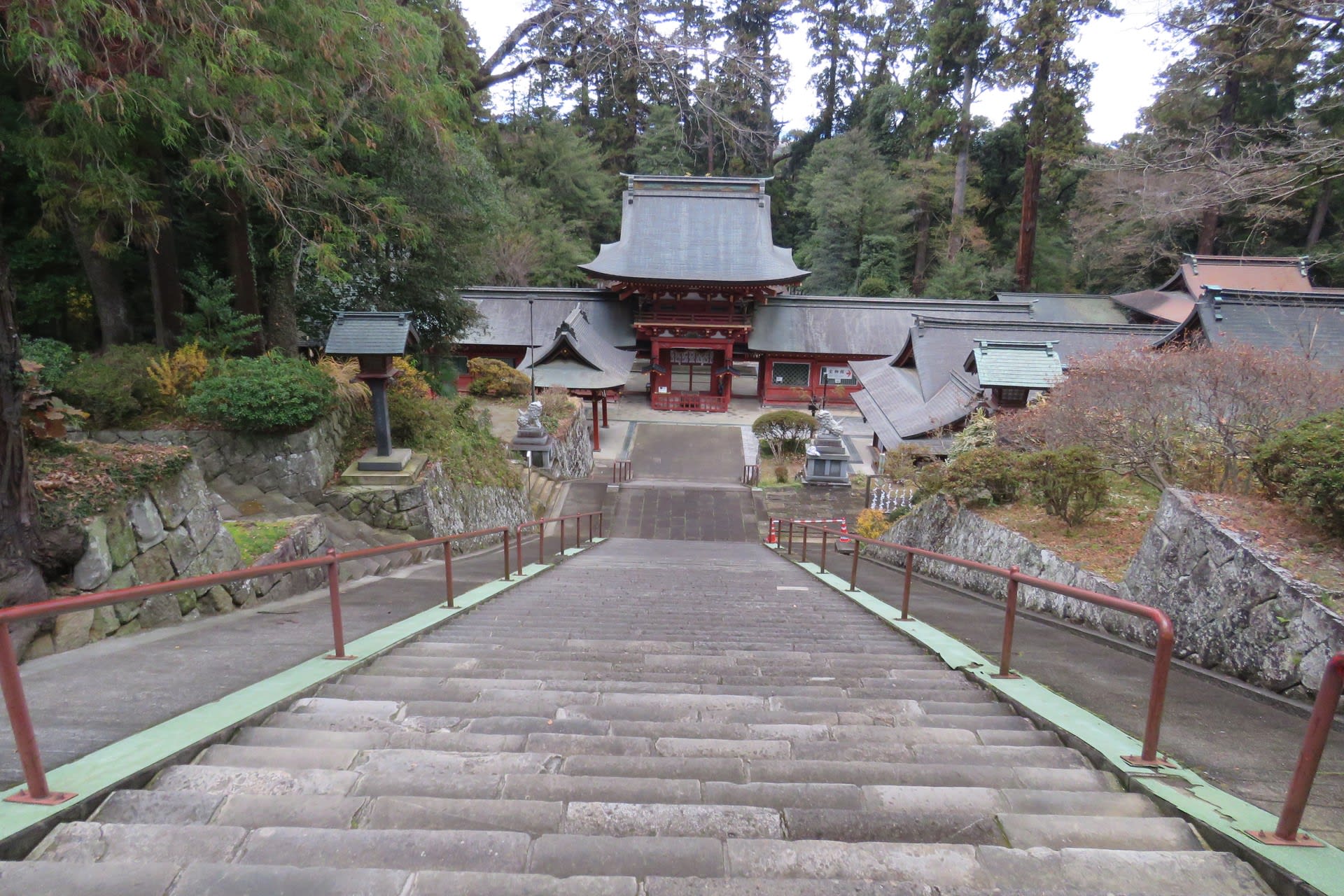

拝殿正面

拝殿正面

幽玄なたたずまいをみせる地祇(ちぎ) 猿田彦大本宮 正面拝殿。 みちびきの祖神・猿田彦大神をはじめ三十二神が祀られています。

幽玄なたたずまいをみせる地祇(ちぎ) 猿田彦大本宮 正面拝殿。 みちびきの祖神・猿田彦大神をはじめ三十二神が祀られています。

鈿女本宮 椿岸神社

鈿女本宮 椿岸神社

猿田彦大神の妻神で夫婦円満・芸能上達・縁結びの神として崇敬される天之鈿女命(あめのうずめのみこと)を主神とし、古来より信仰されています。

猿田彦大神の妻神で夫婦円満・芸能上達・縁結びの神として崇敬される天之鈿女命(あめのうずめのみこと)を主神とし、古来より信仰されています。 敷地内には古扇を納める扇塚や

敷地内には古扇を納める扇塚や かなえ滝

かなえ滝 がありました。

がありました。

芸能の祖神ということで、テレビで見る芸能人の沢山の方々も参拝されていることを知りました。

松下幸之助社

松下幸之助社

生前から『経営の神様』と神格化されるまでに経営手腕を称賛された松下電器産業株式会社の創始者:松下幸之助翁は、こちらの椿大神社に昭和 41年から幾度も参拝され、深く崇敬されていたとのことです。

生前から『経営の神様』と神格化されるまでに経営手腕を称賛された松下電器産業株式会社の創始者:松下幸之助翁は、こちらの椿大神社に昭和 41年から幾度も参拝され、深く崇敬されていたとのことです。

松下翁は幼少の頃より苦労を重ねられる中で、持ち前の忍耐・努力・卓抜な発想・着想を以て身を起こし、一代にして成功を遂げられた立志伝中の人。 それは延いては我が国の戦後復興・経済発展、また国民生活の向上に大きく寄与することとなりました。

それは延いては我が国の戦後復興・経済発展、また国民生活の向上に大きく寄与することとなりました。

茶室 鈴松庵

茶室 鈴松庵

昭和 41年4月より開始された椿大神社の「昭和の大造営」において巨額の造営資金を寄付され、大造営完遂の牽引力となるとともに、『鈴松(れいしょう)庵』と名付けられた茶室をも寄進されたとのことです。

昭和 41年4月より開始された椿大神社の「昭和の大造営」において巨額の造営資金を寄付され、大造営完遂の牽引力となるとともに、『鈴松(れいしょう)庵』と名付けられた茶室をも寄進されたとのことです。

松下幸之助氏が日本の心をこよなく愛する情から茶道 の発展を祈念し、庭園と共に寄進された茶室。

の発展を祈念し、庭園と共に寄進された茶室。 鈴鹿の

鈴鹿の  「鈴」、松下幸之助の

「鈴」、松下幸之助の  「松」をもって『鈴松庵』と名付けられたそうです。

「松」をもって『鈴松庵』と名付けられたそうです。 この茶室は一流一派に偏らず広く一般に開放されているようです。

この茶室は一流一派に偏らず広く一般に開放されているようです。

椿自彊館(つばきじきょうかん)

椿自彊館(つばきじきょうかん) 私の参拝時に学生さんが真剣に練習されており、武道の素晴らしさに見入ってしまいました。

私の参拝時に学生さんが真剣に練習されており、武道の素晴らしさに見入ってしまいました。

(写真は椿大神社のホームページよりお借りしました。)

古代、弓矢は狩りや漁など、日々の糧を得るための霊力を持つ狩猟具として使用されていました。 そこから、祈祷や占いに用いられ、神話にも記述されているとのことです。

そこから、祈祷や占いに用いられ、神話にも記述されているとのことです。

椿大神社では、平成 22年9月に弓道場  『椿自彊館』

『椿自彊館』 を開き、自己の改革や精神修行の場として、多くの方々(特に高校生、大学生)にご利用頂けるよう開放されています。

を開き、自己の改革や精神修行の場として、多くの方々(特に高校生、大学生)にご利用頂けるよう開放されています。

駐車場に6時 53分到着。

駐車場に6時 53分到着。 駐車場の広さにビックリ!

駐車場の広さにビックリ!

運動をして7時半、出発。 車道を社殿に向けて進むと第二

運動をして7時半、出発。 車道を社殿に向けて進むと第二 がありました。 参道入り口では巫女さんが朝の準備を進められていました。

がありました。 参道入り口では巫女さんが朝の準備を進められていました。

向かいました。

向かいました。

鉄塔の下を通過、8時 47分。

鉄塔の下を通過、8時 47分。

寝不足が加わり途中で眠くなったりと、低山といえども

寝不足が加わり途中で眠くなったりと、低山といえども

あそこまで頑張ろう!

あそこまで頑張ろう!

軽くなる。 リンドウも迎えてくれた。

軽くなる。 リンドウも迎えてくれた。

強い時もあるのですが、この日はとても

強い時もあるのですが、この日はとても 穏やかで鈴鹿市街を見下ろしながら、ノンビリ 30分の休憩で

穏やかで鈴鹿市街を見下ろしながら、ノンビリ 30分の休憩で  お弁当にしました。

お弁当にしました。

ワクチン接種も2回は済ませ、マスク、手洗い、うがい、消毒などできることはやっていても、通勤などでは電車、バス等、人混みは避けたいと思いながらもできない辛さがあります。

ワクチン接種も2回は済ませ、マスク、手洗い、うがい、消毒などできることはやっていても、通勤などでは電車、バス等、人混みは避けたいと思いながらもできない辛さがあります。

、飲食店だけ。

、飲食店だけ。

一生に一度の修学旅行、入学式、卒業式、入社式、これらを迎える皆さんに、幸多いことをお祈りしています。

一生に一度の修学旅行、入学式、卒業式、入社式、これらを迎える皆さんに、幸多いことをお祈りしています。

一之宮貫前神社

一之宮貫前神社

また、年間祭儀が 71回あり

また、年間祭儀が 71回あり

降り、現地ガイドの大須賀様と待ち合せの森町役場に 10時 20分 到着。 丁寧に袋にまとめられたパンフレットを頂き、

降り、現地ガイドの大須賀様と待ち合せの森町役場に 10時 20分 到着。 丁寧に袋にまとめられたパンフレットを頂き、 の山麓より湧きいずる宮川のほとりに鎮座しています。

の山麓より湧きいずる宮川のほとりに鎮座しています。 御祭神は大己貴命

御祭神は大己貴命 を助けられた心の優しい大国様をお祀りしている神社です。

を助けられた心の優しい大国様をお祀りしている神社です。 1400年余の歴史を有し、徳川 家康をはじめ、多くの武将から信仰を賜り、遠江國一宮として皆様から崇敬され親しまれています。

1400年余の歴史を有し、徳川 家康をはじめ、多くの武将から信仰を賜り、遠江國一宮として皆様から崇敬され親しまれています。

浪曲でおなじみ、森の石松の墓で知られる大洞院は、全国に 3400余の末寺を持つ東海曹洞禅の名刹です。

浪曲でおなじみ、森の石松の墓で知られる大洞院は、全国に 3400余の末寺を持つ東海曹洞禅の名刹です。 境内には「消えずの灯明」、「世継ぎのすりこぎ」、「結界の砂」など恕仲

境内には「消えずの灯明」、「世継ぎのすりこぎ」、「結界の砂」など恕仲 紅葉

紅葉 の名所にもなっています。

の名所にもなっています。

ひと時を過ごすことができ最高でした。

ひと時を過ごすことができ最高でした。

時代、今川・徳川・武田の攻防

時代、今川・徳川・武田の攻防 戦が繰り広げられた天方氏代々の居城で、城跡は展望台公園として整備されていました。

戦が繰り広げられた天方氏代々の居城で、城跡は展望台公園として整備されていました。 展望の良い所は風も

展望の良い所は風も も眺められました。

も眺められました。 城跡には大きな枝垂桜

城跡には大きな枝垂桜 もあり、これからがもっと賑わいそうです。

もあり、これからがもっと賑わいそうです。

吉川沿いの東岸にある

吉川沿いの東岸にある 八方睨みの虎画には本当にビックリしました。 どこから見ても睨みを利かせているのです。

八方睨みの虎画には本当にビックリしました。 どこから見ても睨みを利かせているのです。

こちらの神社は、掛川城の守護神として代々の城主が信仰してきたそうです。

こちらの神社は、掛川城の守護神として代々の城主が信仰してきたそうです。

一寸時間が遅くなってしまい日影が多くて感動は薄れましたが

一寸時間が遅くなってしまい日影が多くて感動は薄れましたが

に連なる標高 1100mの頂で、1300年の大杉

に連なる標高 1100mの頂で、1300年の大杉 に囲まれ山霧深い霊山は、また霊験あらたかな山岳信仰の山住山

に囲まれ山霧深い霊山は、また霊験あらたかな山岳信仰の山住山 伝えられる

伝えられる  ところによると、山住神社は和銅 2年 愛媛県伊予郡大三島の日本総鎮守

ところによると、山住神社は和銅 2年 愛媛県伊予郡大三島の日本総鎮守 山住神社の社家

山住神社の社家

32歳の若き城主であった家康公は、軍勢 8千を率いて、軍勢 3万の武田軍と

32歳の若き城主であった家康公は、軍勢 8千を率いて、軍勢 3万の武田軍と

辺りは薄暗く日暮れの様になり

辺りは薄暗く日暮れの様になり ウォ~

ウォ~ の吠える声が沸き上がり、敵はこの声に驚き

の吠える声が沸き上がり、敵はこの声に驚き その翌年、天正元年正月 17日 家康公は御参拝

その翌年、天正元年正月 17日 家康公は御参拝 土地の名家である片桐家の文書には「遠江国

土地の名家である片桐家の文書には「遠江国 その総本宮が

その総本宮が

古くは食物・蚕桑

古くは食物・蚕桑 本殿(重文)は明応 8年(1499)の再興。 重要文化財の権殿のほか重要文化財の摂末社も多い。

本殿(重文)は明応 8年(1499)の再興。 重要文化財の権殿のほか重要文化財の摂末社も多い。 稲荷山の神蹟

稲荷山の神蹟

少女に成長し、一人前の芸者になる姿を描いた

少女に成長し、一人前の芸者になる姿を描いた

現在、稲荷山全体の鳥居は一万基ほどあるとのことです。

現在、稲荷山全体の鳥居は一万基ほどあるとのことです。

そのキツネは野山にいるものではなく、我々の目には見えない

そのキツネは野山にいるものではなく、我々の目には見えない “キツネ”であることから白(透明)狐=“びゃっこさん”と言われ崇められているとのことです。 そんな事から伏見稲荷大社では“キツネ”をモチーフにした絵馬がたくさん奉納されています。

“キツネ”であることから白(透明)狐=“びゃっこさん”と言われ崇められているとのことです。 そんな事から伏見稲荷大社では“キツネ”をモチーフにした絵馬がたくさん奉納されています。  国のまほろば

国のまほろば

厳粛な雰囲気が漂い、我が国最古の神社であることが、こういうことかと感じられました。

厳粛な雰囲気が漂い、我が国最古の神社であることが、こういうことかと感じられました。

鳥居には沢山の種類があるようですが、三ツ鳥居とは明神型という鳥居三つを一つに組み合わせた鳥居ということのようです。

鳥居には沢山の種類があるようですが、三ツ鳥居とは明神型という鳥居三つを一つに組み合わせた鳥居ということのようです。 拝観は参集殿で申し込みを

拝観は参集殿で申し込みを

を通り、薬の神様・狭井

を通り、薬の神様・狭井 三輪の神様の

三輪の神様の 荒魂

荒魂

また、狭井神社の右手からは、ご神体である三輪山

また、狭井神社の右手からは、ご神体である三輪山

ここは大化の改新でお馴染みの中大兄皇子(後の天智天皇)、中臣 鎌足(後の藤原鎌足公)が日本の将来について、西暦645年5月に語り合った(国家改新の密談)ことから「談い

ここは大化の改新でお馴染みの中大兄皇子(後の天智天皇)、中臣 鎌足(後の藤原鎌足公)が日本の将来について、西暦645年5月に語り合った(国家改新の密談)ことから「談い

静粛な境内の中に建つ荘厳な社、気にして見るまでは間違って読んでいました。

静粛な境内の中に建つ荘厳な社、気にして見るまでは間違って読んでいました。

の奥にある三ッ鳥居を通しお山を拝するという、原初の神祀りの様が伝えられている、我国最古の神社との事です。

の奥にある三ッ鳥居を通しお山を拝するという、原初の神祀りの様が伝えられている、我国最古の神社との事です。

大三輪の神は国造りの神様として、また医薬・酒造・方除等 人間生活全般の守護神として、大和国一ノ宮・

大三輪の神は国造りの神様として、また医薬・酒造・方除等 人間生活全般の守護神として、大和国一ノ宮・

境内の薬井戸

境内の薬井戸