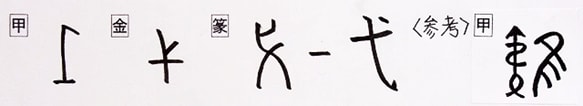

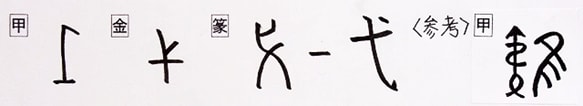

弋 ヨク・いぐるみ 弋部しきがまえ

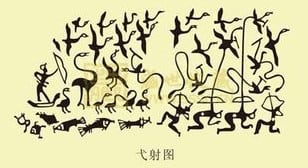

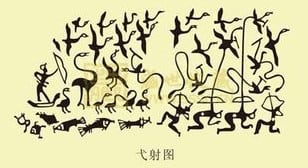

弋射の図(ネット検索画面から。原サイトなし)

解字 甲骨文はクイの象形であり杙くいの原字。原義での用例はなく、地名またはその長として用いられている[甲骨文字辞典]。弋は甲骨文から戈カ(ほこ)の字と似た形であり、現代字も戈からノを取ったかたちだが、戈との関連はないようだ。この字は、のち「いぐるみ」の意に仮借カシャ(当て字)された。「いぐるみ」とは、参考甲骨文字・雉チ(きじ)の矢の部分に紐がまきついている形が示しているように、紐をつけた矢のこと。弓でこの矢を鳥に向かって射て、矢の紐を鳥にからませて獲る猟に用いられた。この猟を描いた弋射図をみると、射手が鳥の群れに向かって弋矢ヨクヤを射て紐を鳥にからめる様子が描かれている。紐の末端にまるい重りのようなものが見え、紐が鳥に触れると重りが反動で鳥に巻きついたと思われる。

意味 (1)いぐるみ(弋)。鳥をとるために弋矢に紐をつないだもの。また、それで鳥を射る方法。「弋射ヨクシャ」「遊弋ユウヨク」(①いぐるみで鳥をとる遊猟。②艦船が海上を往復して警戒する)「弋羅ヨクラ」(いぐるみと、あみ。鳥をたらえる道具)(2)とる。狩りをする。「弋猟ヨクリョウ」(狩りをする。弋は鳥の狩り、猟は獣の狩り)(3)くい。地中に打ち込むくい。

イメージ

「仮借(いぐるみ)」(弋)

「くい」(杙)

「同体異字」(鳶)

音の変化 ヨク:弋・杙 エン:鳶

く い

杙 ヨク・くい 木部

解字 「木+弋(くい)」の会意形声。弋ヨクは元々くいの意だが、いぐるみの意となったので、これに木をつけて元の木のくいを表す。

意味 くい(杙)。牛などをつなぐくい(=弋)。「杙屋ヨクオク」(水上の家)

同体異字

鳶 エン・とび 鳥部

解字 甲骨文は、「戈(ほこ)+隹(とり)」の会意。武器の象形である戈(ほこ)と隹(とり)から成り、猛禽類を表している。武器を用いたのは猛々しさの象徴であろう[甲骨文字辞典]。金文は頭に戈の上半部をのせた鳥を描く。現代字は、戈⇒弋に変化した鳶になった。狩りをする猛禽類の鳥の意で、日本で「とび」を表す。発音のエンは円エン(まるい)に通じ、空をまるく円を描いて飛翔する鳥の意。

意味 (1)とび(鳶)。とんび。タカ科の猛禽。くちばしが鋭く曲がる。ほとんど羽ばたかずに尾羽で巧みに舵をとり、上昇気流に乗って輪を描きながら上空へ舞い上がり、餌を見つけると急降下して捕える。 (2)たこ。「風鳶フウエン」(鳶のかたちをした凧。いかのぼり) (3)とびいろ(鳶色)。とびの羽に似た茶褐色。 (4)[国]とび(鳶)。①鳶口とびくちの略。鳶のくちばしのような鉄のかぎをつけた消防用具。②消防夫。③高い足場で仕事をする工事に携わる者。「鳶職とびショク」

式 シキ < だんどり・順序 >

式 シキ・ショク 弋部

解字 「工(工具)+弋」の会意。弋ヨクは、杙(くい)。式は、工具を用いてクイを順番に設置して式場を整えること。ある一定の順序で行なって完成させることをいい、型やきまりにはめる意となる。

意味 (1)のり。きまり。やりかた。「形式ケイシキ」「様式ヨウシキ」 (2)儀式。一定の作法で行う行事。「式典シキテン」「卒業式」 (3)敬礼する。 (4)計算の順序や方法を示したもの。「数式スウシキ」

イメージ

「だんどり・順序」(式・試・拭・弑・軾)

音の変化 シキ:式 シ:試・弑 ショク:拭・軾

だんどり・順序

試 シ・こころみる・ためす 言部

解字 「言(いう)+式(だんどり・順序)」の会意形声。だんどりや順序を口で伝え、仕事のやり方を見ること。

意味 (1)ためす(試す)。こころみる。「試作シサク」「試合シアイ」 (2)ためして評価する。「試験シケン」「試問シモン」

拭 ショク・ぬぐう・ふく 扌部

解字 「扌(手)+式(だんどり・順序)」の形声。だんどりよく手を動かして、きれいにしてゆくこと。ぬぐう・ふく意となる。

意味 ぬぐう(拭う)。ふく(拭く)。きよめる。「払拭フッショク」(すっかり取り除く)「拭目ショクモク」(目をぬぐって見る)「拭浄ショクジョウ」(ぬぐい清める)

弑 シ・シイ 弋部

解字 「杀(ころす)+式(順序)」の会意形声。相手を殺して順序を変えること。

意味 (1)シイする。臣が君主を、子が親を殺すこと。「弑逆シギャク・シイギャク」(=弑虐シギャク・シイギャク) (2)ころす。

軾 ショク・しきみ 車部

軾のついた戦車(検索サイトから)

解字 「車(くるま)+式(儀式)」の会意形声。儀式のとき戦車に乗った者が敬礼をするため立ち上がるとき支えにする車箱の横木。

意味 (1)しきみ(軾)。車箱の横木。これにつかまって車上から敬礼をする。「拠軾キョショク」(軾に拠る。横木に手をついて寄りかかる)「憑軾ヒョウショク」(軾に憑(よ)る) (2)しょくする。車上の礼。敬意をあらわす。「軾閭ショクリョ」(賢者の居る里門に敬意を表する)「伏軾フクショク」(軾によって伏す。車上で敬礼をする) (3)人名。「蘇軾ソショク」(北宋時代の詩人・書家。蘇東坡ソトウバともいう。弟は蘇轍ソテツといい、兄弟で車偏の名がついている。)

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

弋射の図(ネット検索画面から。原サイトなし)

解字 甲骨文はクイの象形であり杙くいの原字。原義での用例はなく、地名またはその長として用いられている[甲骨文字辞典]。弋は甲骨文から戈カ(ほこ)の字と似た形であり、現代字も戈からノを取ったかたちだが、戈との関連はないようだ。この字は、のち「いぐるみ」の意に仮借カシャ(当て字)された。「いぐるみ」とは、参考甲骨文字・雉チ(きじ)の矢の部分に紐がまきついている形が示しているように、紐をつけた矢のこと。弓でこの矢を鳥に向かって射て、矢の紐を鳥にからませて獲る猟に用いられた。この猟を描いた弋射図をみると、射手が鳥の群れに向かって弋矢ヨクヤを射て紐を鳥にからめる様子が描かれている。紐の末端にまるい重りのようなものが見え、紐が鳥に触れると重りが反動で鳥に巻きついたと思われる。

意味 (1)いぐるみ(弋)。鳥をとるために弋矢に紐をつないだもの。また、それで鳥を射る方法。「弋射ヨクシャ」「遊弋ユウヨク」(①いぐるみで鳥をとる遊猟。②艦船が海上を往復して警戒する)「弋羅ヨクラ」(いぐるみと、あみ。鳥をたらえる道具)(2)とる。狩りをする。「弋猟ヨクリョウ」(狩りをする。弋は鳥の狩り、猟は獣の狩り)(3)くい。地中に打ち込むくい。

イメージ

「仮借(いぐるみ)」(弋)

「くい」(杙)

「同体異字」(鳶)

音の変化 ヨク:弋・杙 エン:鳶

く い

杙 ヨク・くい 木部

解字 「木+弋(くい)」の会意形声。弋ヨクは元々くいの意だが、いぐるみの意となったので、これに木をつけて元の木のくいを表す。

意味 くい(杙)。牛などをつなぐくい(=弋)。「杙屋ヨクオク」(水上の家)

同体異字

鳶 エン・とび 鳥部

解字 甲骨文は、「戈(ほこ)+隹(とり)」の会意。武器の象形である戈(ほこ)と隹(とり)から成り、猛禽類を表している。武器を用いたのは猛々しさの象徴であろう[甲骨文字辞典]。金文は頭に戈の上半部をのせた鳥を描く。現代字は、戈⇒弋に変化した鳶になった。狩りをする猛禽類の鳥の意で、日本で「とび」を表す。発音のエンは円エン(まるい)に通じ、空をまるく円を描いて飛翔する鳥の意。

意味 (1)とび(鳶)。とんび。タカ科の猛禽。くちばしが鋭く曲がる。ほとんど羽ばたかずに尾羽で巧みに舵をとり、上昇気流に乗って輪を描きながら上空へ舞い上がり、餌を見つけると急降下して捕える。 (2)たこ。「風鳶フウエン」(鳶のかたちをした凧。いかのぼり) (3)とびいろ(鳶色)。とびの羽に似た茶褐色。 (4)[国]とび(鳶)。①鳶口とびくちの略。鳶のくちばしのような鉄のかぎをつけた消防用具。②消防夫。③高い足場で仕事をする工事に携わる者。「鳶職とびショク」

式 シキ < だんどり・順序 >

式 シキ・ショク 弋部

解字 「工(工具)+弋」の会意。弋ヨクは、杙(くい)。式は、工具を用いてクイを順番に設置して式場を整えること。ある一定の順序で行なって完成させることをいい、型やきまりにはめる意となる。

意味 (1)のり。きまり。やりかた。「形式ケイシキ」「様式ヨウシキ」 (2)儀式。一定の作法で行う行事。「式典シキテン」「卒業式」 (3)敬礼する。 (4)計算の順序や方法を示したもの。「数式スウシキ」

イメージ

「だんどり・順序」(式・試・拭・弑・軾)

音の変化 シキ:式 シ:試・弑 ショク:拭・軾

だんどり・順序

試 シ・こころみる・ためす 言部

解字 「言(いう)+式(だんどり・順序)」の会意形声。だんどりや順序を口で伝え、仕事のやり方を見ること。

意味 (1)ためす(試す)。こころみる。「試作シサク」「試合シアイ」 (2)ためして評価する。「試験シケン」「試問シモン」

拭 ショク・ぬぐう・ふく 扌部

解字 「扌(手)+式(だんどり・順序)」の形声。だんどりよく手を動かして、きれいにしてゆくこと。ぬぐう・ふく意となる。

意味 ぬぐう(拭う)。ふく(拭く)。きよめる。「払拭フッショク」(すっかり取り除く)「拭目ショクモク」(目をぬぐって見る)「拭浄ショクジョウ」(ぬぐい清める)

弑 シ・シイ 弋部

解字 「杀(ころす)+式(順序)」の会意形声。相手を殺して順序を変えること。

意味 (1)シイする。臣が君主を、子が親を殺すこと。「弑逆シギャク・シイギャク」(=弑虐シギャク・シイギャク) (2)ころす。

軾 ショク・しきみ 車部

軾のついた戦車(検索サイトから)

解字 「車(くるま)+式(儀式)」の会意形声。儀式のとき戦車に乗った者が敬礼をするため立ち上がるとき支えにする車箱の横木。

意味 (1)しきみ(軾)。車箱の横木。これにつかまって車上から敬礼をする。「拠軾キョショク」(軾に拠る。横木に手をついて寄りかかる)「憑軾ヒョウショク」(軾に憑(よ)る) (2)しょくする。車上の礼。敬意をあらわす。「軾閭ショクリョ」(賢者の居る里門に敬意を表する)「伏軾フクショク」(軾によって伏す。車上で敬礼をする) (3)人名。「蘇軾ソショク」(北宋時代の詩人・書家。蘇東坡ソトウバともいう。弟は蘇轍ソテツといい、兄弟で車偏の名がついている。)

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます