埼玉県内を通る「鎌倉街道・上道(かみつみち)」の道筋と、その道筋沿いや周辺の史跡・旧跡・社寺等が書か

れた 『鎌倉街道(上道)のみちすじ』 という大きな案内板が県内の鎌倉街道上道沿いの数カ所に設置されて

います。

鎌倉街道上道の由来については上掲の案内板に書かれていますので省略します。

今、鎌倉街道と呼ばれている道筋は当然古来からのものばかりではなく、曲がっていたものを真っ直ぐにしたり、

元の位置からずらしたりしたもの等、歴史の流れに合わせて変化してところが多いようです。でも、鎌倉街道で

あることには変わりありません。現在、何基の案内板が設置されているかは分りませんが、私が今日までに確認

しているのは5カ所です。

設置から相当数の年数が経過しているようで、どの案内板も汚れが酷かったり傷ついた部分が数か所あります。

『鎌倉街道(上道)のみちすじ』の案内板には、丸数字イラスト入りのものが次の18カ所

①鳩峰神社(所沢市) ②小手指ケ原古戦場(所沢市) ③七曲井(狭山市) ④河越氏館跡(川越市)

⑤高麗神社(日高市) ⑥苦林野古戦場(毛呂山町) ⑦赤沼瓦窯跡(鳩山町) ⑧笛吹峠(鳩山町・嵐山町)

⑨菅谷館跡(嵐山町) ⑩仙覚律師遺跡(小川町) ⑪川越岩(寄居町) ⑫鉢形城跡(寄居町)

⑬人見館(深谷市) ⑭人見昌福寺(深谷市) ⑮さらし井(美里町) ⑯一里塚と称される大榎(美里町)

⑰玉蓮寺(本庄市) ⑱金鑚神社・御嶽の鏡岩(神川町)

名称のみのものが次の38カ所

根古屋城・金乗院山口観音・山口城・将軍塚(所沢市) 高倉寺観音堂・笹井観音堂・八幡神社・三ツ木原古戦場

城山砦跡(狭山市) 聖天院・女影原古戦場(日高市) 田波目城跡・万葉遺跡浅羽野(坂戸市)

毛呂城跡・出雲伊波比神社(毛呂山町) 熊井城跡(鳩山町) 岩殿観音正方寺・青鳥城跡(東松山市)

小倉城跡(ときがわ町他) 大蔵城跡(嵐山町) 高見城跡(小川町) 花園城跡・正竜寺・用土城跡(寄居町)

畠山館跡・本田館跡・お茶々が井戸・岡部城跡・華蔵寺・岡部六弥太忠澄館・榛沢六郎供養塔(深谷市)

猪俣城跡・水殿瓦窯跡(美里町) 雉ケ岡城跡・本庄城跡(本庄市) 安保氏館跡・光明寺・大光普照寺(神川町)

の計56ケ所の史跡・旧跡・社寺等の名称が記されております。中世の史跡が中心になっているようですが、何れ

も埼玉の歴史を語る、知る上で欠かせない所ばかりです。

なお、名称については案内板に記載されたものを使用しましたので、指定史跡等での指定名称とは異なるものも

あります。所在地についてはカッコ書きで付記しましたが、市町村合併以前の案内板ですので、合併以前の旧地

名が記されているところは現在の地名で表記しました。

イラストで紹介されている18カ所については、一応、全ケ所に行っておりますので、現在の写真と簡単なコメン

トを付して紹介しておきます。

これら「鎌倉街道」の標柱は、鎌倉街道上道の古道で堀割状の遺構がのこる場所に設置されているものです。

堀割状の遺構がのこる場所は県内でも僅かしかありません。

文化庁選定「歴史の道百選」で埼玉県は2カ所選定されておりますが、その一つが

【24 鎌倉街道―上道 埼玉県 伊勢根(小川町)~赤浜(寄居町)、大林坊~川角(毛呂山町)】

です。

これらの上道は、上掲案内板の現在の道筋とは若干違う位置に存在するものもあります。

①

① 鳩峰神社 【所沢市】 《県指定有形文化財》

鳩峰八幡神社は、石清水八幡宮を分祀して延喜21年(921)に創建、新田義貞が鎌倉幕府を攻める際の元弘

3年(1333)には当社で戦勝祈願したといい、その際、義貞が兜を掛けたと言われる「兜掛けの松」がある。

当時の松は枯れてしまい、今の松は切り株に植えられた数世代経ったもの。また、義貞が参拝の際に鎧を脱

いで置いたと伝わる場所には「鎧稲荷」がある。

②

② 小手指ケ原古戦場 【所沢市】 《県指定旧跡》

越後上州方面から鎌倉への交通路にあたり、新田、足利の対立をはじめとする幾多の戦場として知られる。

元弘3年(1333)5月8日、新田義貞は、群馬県の生品明神で鎌倉幕府討幕の旗を挙げ、笠懸野~八幡荘~菅

谷~将軍沢~笛吹峠~入間川~小手指ケ原と進み、ここで、桜田貞国を総大将とする幕府軍と衝突した。

また、正平7年/文和元年(1352)の武蔵野合戦(足利尊氏と新田義宗との戦い)と言う一連の合戦の中にお

いて、ここ小手指ケ原でも合戦が行われている。

■

■ 『鎌倉街道(上道)のみちすじ』 その1

設置場所:狭山市南入曽 入間野神社

③

③ 七曲井 【狭山市】 《県指定史跡》

すり鉢の形をした古代の井戸で、武蔵野の歌枕として名高い「ほりかねの井」の一つと言われている。

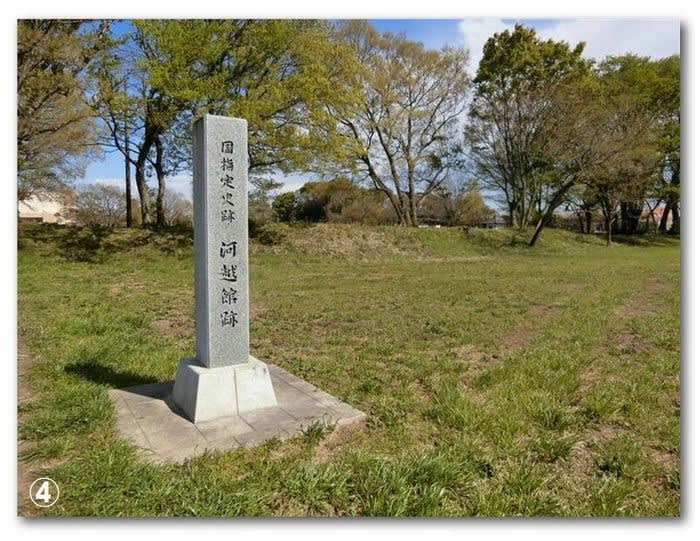

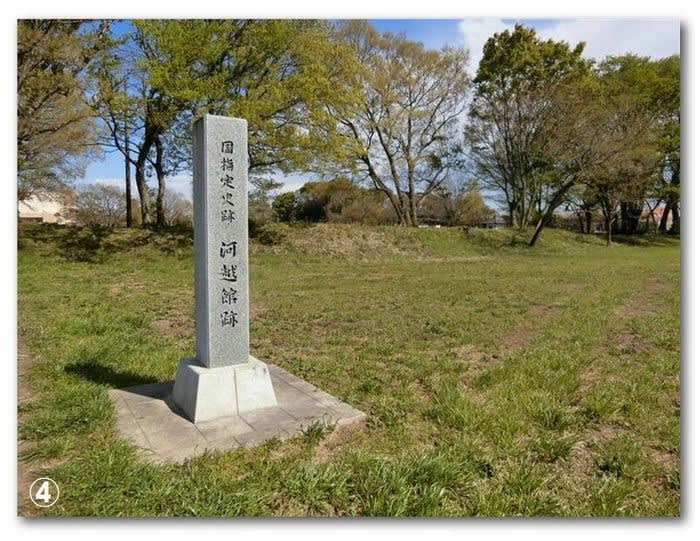

④

④ 河越氏館跡 【川越市】 《国指定史跡》

坂東八平氏である秩父氏の嫡系にあたる一族河越氏の館である。河越館を興したのは初代能隆、あるいは

父親の重隆とされる。

戦国時代初頭の長享の乱の際に関東管領上杉顕定が河越城を攻撃するために7年にわたってこの地に陣を構

えた(上戸陣)。更に、後北条氏の河越城築城後も出城として機能していたと推測される。

⑤

⑤ 高麗神社 【日高市】

高句麗滅亡に伴い日本へ亡命してきた高麗民族のうちの1799人が武蔵国に霊亀2年(716)移され、新しく

高麗郡が設置、高麗王若光薨斃の後王を祀ったという。

⑥

⑥ 苦林野古戦場 【毛呂山町】 《県指定旧跡》

貞治4年(1365)6月17日にこの地で、足利基氏、芳賀禅可両軍の戦があった。

付近にある苦林1号墳(前方後円墳)の墳頂に「苦林野合戦供養塔」、「苦林野古戦場之遺跡碑」が建立さ

れている。

⑦

⑦ 赤沼瓦窯跡 【鳩山町】 《県指定史跡》

昭和25年(1950)に発掘調査され、同年3月には県指定文化財となった。当時は武蔵国分寺瓦窯跡と考えら

れていたが、平成5年(1993)の確認調査により、勝呂廃寺創建期の窯跡であることが判明した。さらに、

生産された瓦は小用廃寺(鳩山町)や山王裏廃寺・大西廃寺(東松山市)などの周辺寺院にも供給された。

■

■ 『鎌倉街道(上道)のみちすじ』 その2-1

設置場所:鳩山町大橋 大橋交差点から若干笛吹峠方向に進んだ路端

■

■ 『鎌倉街道(上道)のみちすじ』 その2-2 《鳩山町》

⑧

⑧ 笛吹峠 【鳩山町・嵐山町】 《嵐山町指定史跡》

正平7年/文和元年(1352)閏2月、新田義貞の三男・義宗等が宗良親王を奉じて武蔵野の小手指が原で足利

尊氏と戦ったが、最終的に結末がついたのがこの峠の地であった。新田義宗等は越後に落ちて行き、足利尊

氏はこれ以後関東を完全に制圧していった(武蔵野合戦)

「笛吹峠」の名称については、この敗退の陣営で、折からの月明りに宗良親王が笛を吹かれたことから命名さ

れたという伝承がある。

⑨

⑨ 菅谷館跡 【嵐山町】 《国指定史跡》

続日本100名城 鎌倉幕府の有力御家人で武蔵武士の鑑と称された畠山重忠の館跡とされる。後世、「長享

の乱」後に、山内上杉氏の拠点として使われたり、天文15年(1546)の河越夜戦以降にこの地域に進出した

後北条氏によって戦国末期まで使われたとの説もある(別名:菅谷城)

⑩

⑩ 仙覚律師遺跡 【小川町】 《県指定旧跡》

鎌倉時代、読めなくなった万葉集を読み解く「万葉集注釈」が仙覚律師によりこの地で書かれた。「武蔵国

比企郡北方の麻師宇郷の政所」と記されており、このことから比企郡小川町増尾周辺に仮宿してまとめたと

推定されています。仮宿した有力な比定地がここ「中城跡」であり、それを顕彰して「仙覚律師碑」が建て

られている。

■

■ 『鎌倉街道(上道)のみちすじ』 その3-1

設置場所:寄居町今市 今市地蔵尊境内

山内上杉家の上杉顕定(関東管領)と扇谷上杉家の上杉定正(没後は甥・朝良)の同族の間で行われた

「長享三戦」の最後のひとつ『高見が原合戦』は、この今市から、小川町高見にかけて行われた。

■

■ 『鎌倉街道(上道)のみちすじ』 その3-2 《寄居町》

⑪

⑪ 川越岩 【寄居町】

寄居町赤浜の荒川には往時、山王の渡しと川越岩(かわこしいわ)による徒(かち)渡りがありました。赤

浜の対岸は現在の深谷市の花園です。水量の少ないときに岩礁を伝うこの個性的な渡河地点は、中世には鎌

倉街道上道に繋がっていた。川の流れの水量の目安にしたのがこの「赤浜の川越岩」。この岩の一定の高さ

まで水面が上がると川止めされたと言います。獅子の形に似ていることから獅子岩とも言われる。

⑫

⑫ 鉢形城跡 【寄居町】 《国指定史跡》

日本100名城 初めて築城したのは関東管領山内上杉氏の家臣である長尾景春と伝えられて いる。その後、

小田原の後北条氏時代に北条氏邦によって整備拡張され、後北条氏の上野国支配の拠点となった。

天正18年(1590)、豊臣秀吉の小田原攻めにより、鉢形城も同年5月13日、豊臣方の前田利家・上杉景勝ら

北国勢35,000(その後、加勢を得て50,000)に包囲され、鉢形勢は城兵3,500をもって籠城したが、1か月

後の同年6月14日、城兵・領民の助命を条件に開城した。、

関東地方に所在する戦国時代の城郭としては比較的きれいに残された城跡です。

■

■ 『鎌倉街道(上道)のみちすじ』 その4-1

設置場所:深谷市武蔵野(旧花園町) 八幡神社鳥居脇

■

■ 『鎌倉街道(上道)のみちすじ』 その4-2 《深谷市》

⑬

⑬ 人見館 【深谷市】 《県指定史跡》

平安末期に築かれた城の跡。人見氏は武蔵七党の一つ、猪俣党の猪俣政基が河匂(かわわ)氏を称し、その

子河匂政経が人見の土地に居住し人見六郎と称した。

⑭

⑭ 人見昌福寺 【深谷市】

昌福寺は、深谷上杉氏第5代で深谷城初代城主である上杉房憲(ふさのり)が、古河公方に備えて深谷城を

築いて移ったとき、父祖の冥福を祈るために仙元山のふもとに創建した曹洞宗の寺院で山号を「人見山」と

号す。上杉房憲・憲盛(のりもり)と累代の墓がある。

■

■ 『鎌倉街道(上道)のみちすじ』 その5-1

設置場所:美里町広木 国道254号線沿(広木・大町古墳群の反対側)

■

■ 『鎌倉街道(上道)のみちすじ』 その5-2 《美里町》

⑮

⑮ さらし井 【美里町】 《県指定旧跡》

美里町広木の枌木川の端に岩石で囲まれた井戸です。その昔、織布を洗いさらすために使用した湧水で、こ

こでさらされた布は、多く調庸布として朝廷に献納されたと伝えられている。

当時の婦人たちの共同作業場でもあり、万葉集巻九の恋歌にもあるように悩みを訴え愛を語る社交の場でも

あったことがうかがえます。

≪ 三栗の那賀に向かえる曝井の絶えず通はむそこに妻もが ≫

⑯

⑯ 一里塚と称される大榎 【美里町】

「広木の一里塚榎跡」として美里町指定指定天然記念物であったが枯れてなくなってしまったことから指定が

解除された。今は平成一里塚公園という小さな公園になっている。上段の写真のよう美里町と児玉町(現・

本庄市)との境にある。公園脇を右折した道路が、かつて「陣街道」と言われていたが、工場等の建設に伴

い道筋は若干変っているとのこと。

中段の写真は、一里塚公園に設置の説明板。

下段の写真は、ガリガリ君アイスでお馴染みの赤城乳業の敷地角にある一里塚碑と石造物。これらも元の場

所から移転してきたようです。右端に馬頭尊があるが、これが切り株の根元にあったという馬頭尊のようで

ある。

⑰

⑰ 玉蓮寺 【本庄市(旧児玉町)】

東光院玉蓮寺と言い、日蓮宗の寺である。児玉党の領主児玉六郎時国が開基で境内が時国の館跡である。

日蓮上人が佐渡に流罪の途中、流罪が赦免となり鎌倉に帰る途中、時国の館に泊まったと言う。時国は上人

入寂後、館の傍らに草堂を建て自ら日蓮の像を刻んで拝し、その後館を寺院としたのがこの玉蓮寺であると

言う。

⑱

⑱ 金鑚神社(御嶽の鏡岩) 【神川町】 多宝塔《国指定重要文化財》・御嶽の鏡岩《国指定特別天然記念物》

旧武蔵二宮である金鑚神社は、御獄山(標高343.4メートル)山麓に鎮座し、拝殿の奥にある御室ヶ嶽一帯を

ご神体として祀っている。したがって拝殿の奥にあってご神体を置くべき本殿が無く、拝殿のみという構造で

ある。こうした拝殿のみで神体山をまつる、古い祭祀形態をとどめている神社は全国でも珍しく、長野県の諏

訪大社と奈良県の大神神社とを合わせて3社だけと言われている。

参道脇に立つ多宝塔が国の重要文化財に指定されている。

また、御獄山の中腹にある「鏡岩」は国の特別天然記念物に指定されている。

以上。これら史跡等は一部を除き当ブログで個々に、或いは記事の一部として紹介しておりますが、鎌倉街道上道

の道筋に沿って一つにしてみました。写真を撮った日(散策した日)がまちまちですので、一応、整理はしてある

ものの写真を探し出すのが大変でしたが。