『長享の乱』とは、長享元年(1487)から永正2年(1505)にかけて、山内上杉家の上杉顕定(関東管領)と扇谷上

杉家の上杉定正(没後は甥・朝良)の同族の間で行われた戦いの総称です。この戦いの中に「長享三戦」と呼ばれる合戦があ

りました。

長享2年(1488)2月 5日 相模国 実蒔原の合戦 (現神奈川県厚木市・伊勢原市)

同 年 6月18日 武蔵国 須賀谷原の合戦 (現埼玉県嵐山町)

同 年 11月15日 武蔵国 高見原の合戦 (現埼玉県小川町・寄居町)

長享の乱に至る経緯や詳細を書くだけの知識や能力はありませんので省きますが、長享三戦のひとつ「高見原の戦い」の場と

なった高見原とされるのは、現在の比企郡小川町高見・大里郡寄居町今市辺りだと言われています。そんな高見原跡を散策し

てきました。

【長享2年6月に須賀谷原の合戦が行われてから約4か月後、11月に再び両上杉氏が鎌倉街道に沿った高見原で3度目の激

突をしています。この合戦は扇谷上杉方の勝利に終わり、山内上杉氏は鉢形城に敗走しました。この合戦の後、明応3年(1

494)7月に扇谷上杉氏は再度高見原に出陣し、荒川を挟んで山内上杉氏と対峙しましたが、扇谷の大将・上杉定正が落馬

して頓死し、扇谷上杉方は河越城に敗走しています。(改訂歩いて廻る『比企の中世・再発見』埼玉県立嵐山歴史の資料館発

行から)】

写真に撮ったところが実際に合戦の場になったか否かは知るべきもありませんが、こんなところなんだと思って頂ければと。

高見城本曲輪から望む高見原と言われる高見地区 眺望の関係でちょっとずれているかもしれませんが

高見地区 この辺り一帯で合戦があったのでしょう

高見地区 高見城も合戦の場となったようです

この道は鎌倉街道上道です 右のカーブの少し先から今市地区(寄居町)

今市地区に入りました 今市地蔵前です

鎌倉街道上道は矢印の方向に曲がって進みます 写真では切れてしまっていますが、今市地蔵堂の左側も道路が走っており、

矢印と反対方向(地蔵堂右側、丁度車が走っている方向 多分これが旧道)の道路と合流します。この道を行くと畠山重忠の

生地である畠山重忠館跡(畠山重忠史跡公園)方向です。

今市地蔵堂の境内に設置されいる「鎌倉街道(上道)のみちすじ」の大きな案内板

①が須賀谷原の合戦の場所と言われるところ ②がこの高見原の合戦 の場所と言われるところです

②の印の右に「畠山館跡」、その下に畠山重忠の重臣であった本田親恒(近常)の「本田館跡」の表示が見えます

鎌倉街道沿いの今市地区 道端に何やら標柱と祠が見えます

(この辺りの実際の鎌倉街道はこの道より少し西側を走っていたようです。この写真では右の方)

標柱には一部剥離していますが、

高見原古戦場跡 慰霊首塚稲荷 長享二年(1488)

とあります。

無論近世のもので地元の篤志家が建立したのでしょう。

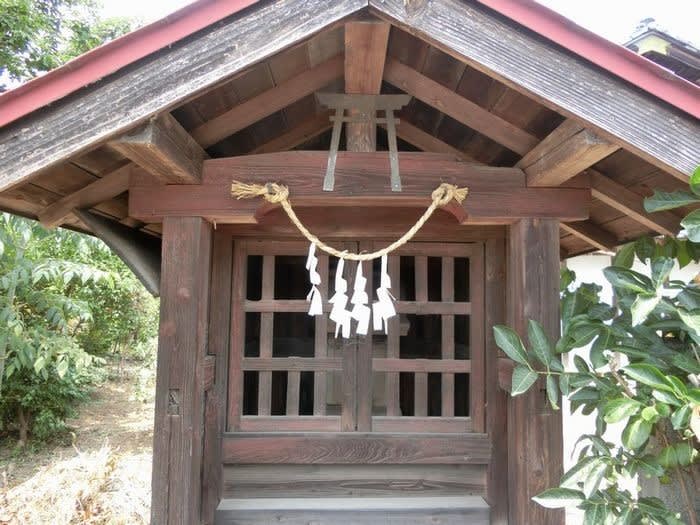

覆屋の中に納められているのは石の小さな祠です 覆屋には稲荷鳥居が取り付けられています

戦国時代は、応仁の乱(応仁元年〔1467〕)から始まった(諸説あり)と言われます。その過程において発生した「長享の乱」

は「享徳の乱」(享徳3年〔1454〕~文明14年〔1483〕)とともに 関東版の応仁の乱とも称され、応仁の乱が11年間の戦

いであったのに対し、長享の乱は約30年にわたる争いでした。

この結果、上杉氏は衰退し、北条早雲の関東進出を許す結果となりました。そうした歴史のひとつの舞台が高見原に繰り広げら

れたわけです。そんな歴史を後世に伝えていくことは大切なことでしょう。

散策日:平成30年(2018)7月19日(木)