嵐山町鎌形地内に所在する曹洞宗の寺院 威徳山斑渓寺 を訪ねてきました。

木曽(源)義仲は、幼名を駒王丸と言い、源頼朝・義経とは従兄弟の関係にあり、朝日将軍(旭将軍とも)と呼ばれますが、その生涯については

色々なところに書かれてるところです。

斑渓寺について、埼玉県立嵐山史跡の博物館発行の「比企の中世・再発見」では下記の説明がされておりますので転載引用させていただきます。

曹洞宗の寺で、鎌倉時代に山吹姫の創建と伝えられます。山吹姫は木曽義仲の側室で、長男義高の母と言われています。

源平合戦では巴御前らとともに義仲に従軍しましたが、義仲の討たれた後は、この地に寺を開き、悲運に倒れた夫や息子の菩提を弔ったと伝えられています。

境内には、山吹姫の墓と伝えられる寄せ集めの小さな五輪塔があります。また、木曽義仲生誕の地を顕彰する碑が地元の人々によって建立されています。

斑渓寺 ①

斑渓寺 ②

山門右手に建つ「木曽義仲公誕生之地」と刻まれた石碑

山門には「威徳山」 本堂には「斑渓寺」の扁額

本 堂

本堂大棟には源氏の紋である「笹竜胆」紋が

山門(四脚門)を入ったすぐ左側には「斑渓寺」の説明板

主として義仲について書かれています

鐘 楼 梵鐘には次の文字が記されているようです

木曾義仲 長男 清水冠者源義高為 阿母 威徳院殿班渓寺妙虎大姉 創建スル所也

本堂左側面

鎮守堂と木曽義仲公顕彰碑

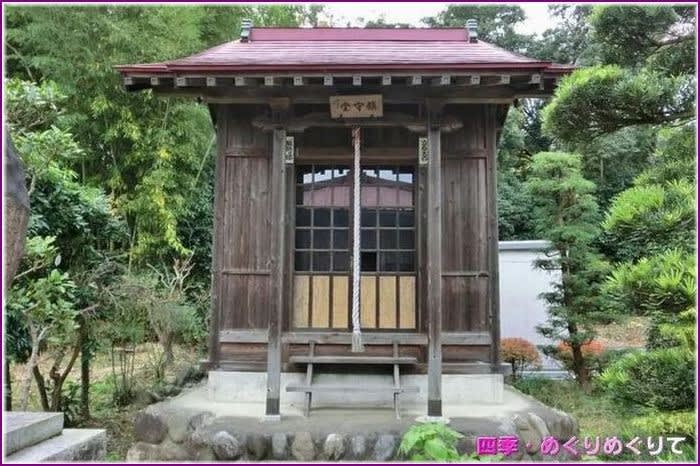

鎮守堂

木曽義仲公顕彰碑

山吹姫の墓(左)と山吹姫の墓の石碑(右)

同上 山吹姫の墓の石碑には 當寺開基 威徳院殿斑渓妙虎大姉 建久元(一一九〇)年十一月二十二日寂 とあり

山吹姫の墓と伝えられる寄せ集めの小さな五輪塔

班渓寺の南側を流れる都幾川に架かる班渓寺橋

班渓寺の近くに鎌形八幡神社があり、同社境内の清水が「木曽義仲産湯の清水」の伝説で有名ですが、班渓寺にもやはり産湯に使った清水があるとの記述も目にしていました。

上記の写真を撮らせていただいているとき、同寺の方(袈裟姿から住職さんのご子息(副住職?)と思しき方)の姿をお見かけしましたので清水の件についてお伺いしたところ、

「ちょろちょろと出ている清水がありますが、今は入れない状態になっていますので見ることはできません」旨のことで、実際に産湯に使われたかどうかはともかく清水があることは確かなことのようです。

散策日:2016(平成28)年11月23日(水)