この写真は、2010年(平成22年)7月に沼田城跡を訪ねた際に撮ってきた本丸跡にある西櫓台の石垣です。

そして、これは沼田城跡について書かれた今月20日の新聞記事です。

城 名:沼田城(ぬまたじょう)

別 名:蔵内城

形 態:崖端城

指 定:市指定史跡(昭和51年(1976)3月30日指定)

所在地:群馬県沼田市西倉内町

沼田城は、本年4月6日に制定された「続日本100名城」に、「名胡桃城」(115番)、「岩櫃城」(117番)と

ともに群馬県内3城のうちのひとつに選定されました(116番)

昨年のNHKの大河ドラマ「真田丸」の影響か知名度が上がってきているようです。また、沼田市は河岸段丘とし

ても有名で本年2月13日放送の「ブラタモリ」では「大河ドラマ真田丸スペシャル」で河岸段丘が組まれました。

これまでは、真田氏の城と言うと、長野県上田市の「上田城」というイメージが強く、上田城イコール真田氏

といった観があります。しかし、真田氏が上田城に拠点を置いたのは僅か39年間ですが、長野市の松代城の10代

250年に次ぎ沼田城には1681年(天和元年)の真田氏の改易・所領没収(このころは沼田藩として独立した)まで

の約90年間を居城していたわけです。その割には、最近まで一般には沼田城イコール真田氏という印象はなかった

ような気がしないでもありません。

【沼田城にまつわる小松姫の逸話】

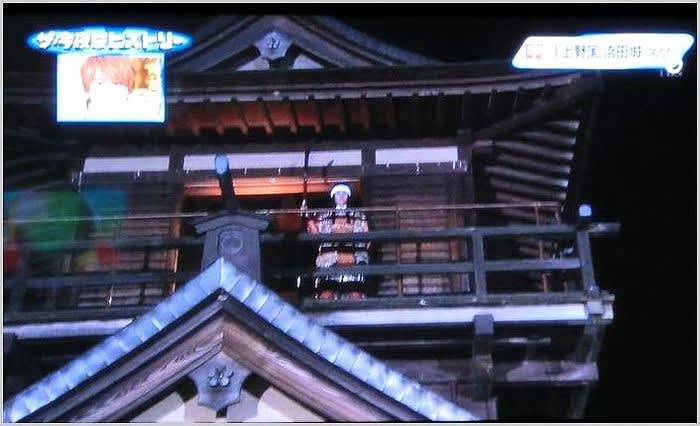

2012年(平成24年)5月16日放送「ザ・今夜はヒストリー」の映像を何枚か写真に撮ってありましたので、それを

織り交ぜて話を進めます。なお、沼田城に見立てたのは茨城県にある某城跡の模擬二層櫓です。どこかは秘密!

関ヶ原の戦いの直前、真田父子三人は下野国犬伏のこのお堂の中でこれから先のことを話し合い、父昌幸と信繁は西軍、

信之は東軍につくことを決しました。昌幸・信繁は信之と別れ犬伏を発ちました。これが世にいう「犬伏の別れ」

昌幸は上田への帰路桐生辺りで「沼田に寄り孫に会いたい」と言い出し、そのまま沼田城を訪れました。

沼田城は城主信之に代わって妻の小松姫が守っていました。

孫(信之の子)に会いたいという昌幸に、小松姫は「たとえ舅であっても敵である」と、武装した姿で対応し城門を開

かず追い返しました。

その晩、昌幸たちは城下の正覚寺に宿をとりましたが、後に、小松姫は子供を連れて昌幸のもとを訪れ、一緒に連れて

きた配下の者を見張りに立たせ、子供を会わせて舅の願いを叶えました。このことについて、昌幸・信繁は大いに感心

したと言うことです。

一方で昌幸には沼田城に立ち寄りそのまま城を奪取する意図があったとも言われ、小松姫はそれを見越した上で穏便に

解決したとも言わています。