8/25のM31は、日中に光軸調整を行い「PHDGuiding+DSI Pro」による

オートガイドも上手く良き周辺星像がかなり改善されました。

全体画像では良く判りませんので等倍拡大切り出し画像を掲載致します。

8/1及び8/20掲載の画像と比べると雲泥の差があります。

ただし、赤のコマ集さは新補正レンズでもやはり見られます。

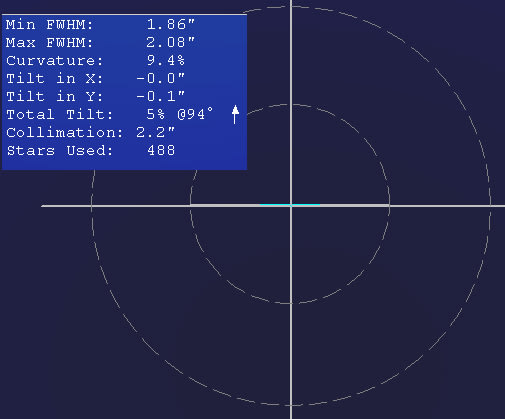

更にM31画像を下記URLにあるCCDInspectorという光軸解析ソフトへ

読み込ませて見ました。

http://www.ccdware.com/products/ccdinspector/

まだ使い方がよく分かりませんが、この結果は光軸はほぼ合っていると

判断して良いのでしょうか。

ズレて入る時の画像では確かに白十字線と青十字線がもっとズレて

Collimation値も大きな値でした。

因みにデフォルトのZoom33%表示ではズレが全く分からず、

100%表示切り抜きを掲載しております。

オートガイドも上手く良き周辺星像がかなり改善されました。

全体画像では良く判りませんので等倍拡大切り出し画像を掲載致します。

8/1及び8/20掲載の画像と比べると雲泥の差があります。

ただし、赤のコマ集さは新補正レンズでもやはり見られます。

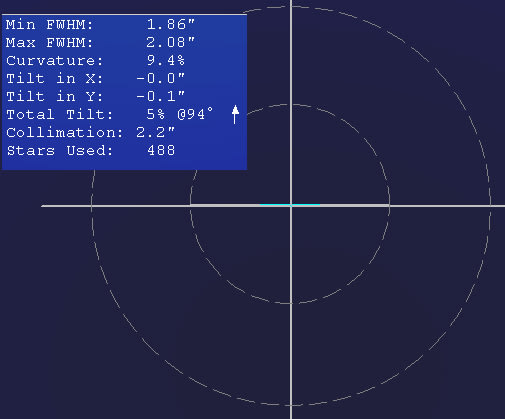

更にM31画像を下記URLにあるCCDInspectorという光軸解析ソフトへ

読み込ませて見ました。

http://www.ccdware.com/products/ccdinspector/

まだ使い方がよく分かりませんが、この結果は光軸はほぼ合っていると

判断して良いのでしょうか。

ズレて入る時の画像では確かに白十字線と青十字線がもっとズレて

Collimation値も大きな値でした。

因みにデフォルトのZoom33%表示ではズレが全く分からず、

100%表示切り抜きを掲載しております。