昨日、三宅島で行われた表題のセミナーに参加しました。

三宅島と大島が互いに学びあい、観光や防災で協力しあえる関係をつくることを目的とした事業の一部で、大島からは三宅(環境省)、白井(観光協会)、安田(大島町)ネイチャーガイドの中林、粕谷、小川、西谷が参加しました。

行程は…

9時30分~12時30分 ジオパークセミナー

13時30分~15時30分 ジオツアー

15時30分~17時30分 協議会

このうち室内のセミナーと協議会の中の一部を報告します。

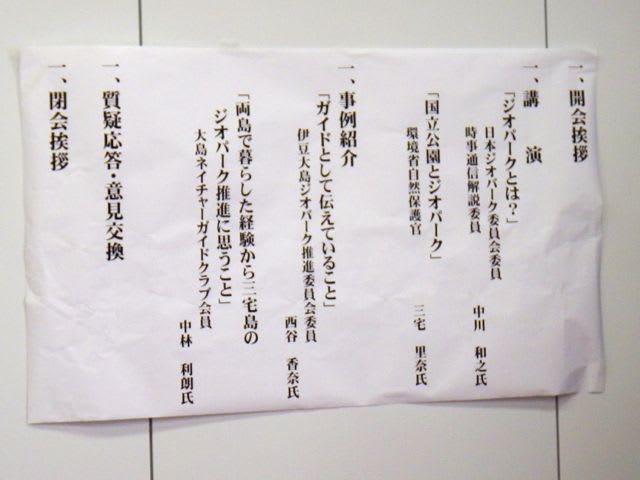

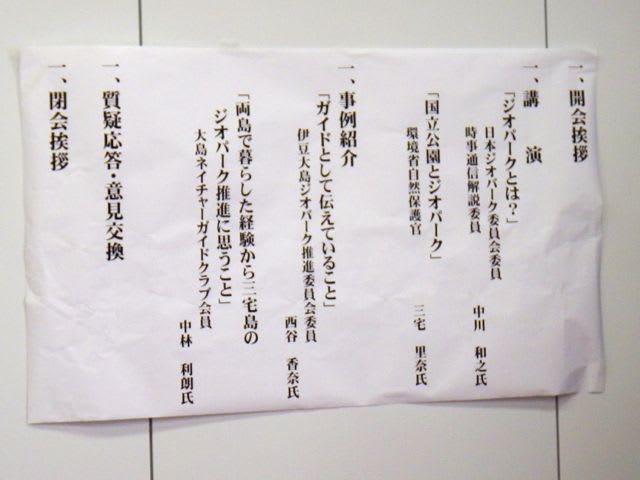

セミナー内容は以下の通りです。

三宅島観光協会長・浅沼氏の挨拶

大島は中央に三原山、三宅は雄山という活火山を持っており、そこに生活する人々も周回道路の回りに点在しているという共通点がある。なので防災という面では噴火にどう対処していくか、両島で考えておければ、と思う。両島でジオを売っていけば、もっと多くの人に来ていただけるのではないか?7月からは船も通うようになるので、互いに意見を交換して発展して行けたらと思う。

「ジオパークとは?」中川和之氏(日本ジオパーク委員会委員 時事通信解説委員)

この問いかけで始まった講演では「ジオパークとは?各地のジオパークの取り組み。ジオパークの魅力、審査のしくみ」について、各地の実例を挙げて説明がありました。

「国立公園とジオパーク」三宅里奈(環境省自然保護官)

国立公園は規制だという話をよく聞くが、規制は国立公園の目的ではない。風景や生き物を守りながら、後世に残していくということ。保護と利用の二本柱で出来ている。伊豆諸島は39年に富士箱根国立公園に編入された。火山の雄大な風景、プレートテクトニクスのダイナミズムを感じられるところ。

ジオパークは、ジオに親しんで、ジオに学んで、楽しむ。ちきゅうがなんなのかということを、実際に見る場所。よく見て、仕組みに気付いて、生態系や人間生活の関わりを考える。保全や利用は、そのため。環境省は、地域資源の保全活用のために、ジオパークと国立公園の連携を図っている。

「ガイドとして伝えていること」西谷

私が伝えたいことは、いつもこのブログで報告しているので今回は省略します。

「両島に暮らした経験から、三宅島のジオパーク推進に思うこと」中林利郎

平成の初め2年だけ、三宅高校農林科の教員として住んだ。三宅では、農業科の教員として、生徒と一緒に雄山に出かけたりしたことが思い出に残っている。大島は三宅島と似ている。生活や文化、風習も似ている。過去の研究も防災もトップクラス。気象庁の職員もいる、地震研や産総研が飛んでくるのも同じ。ガイドも何人もいる。大島も、三宅も、観光立島。自然災害も同じような条件。火山も津波も。自然災害と恩恵が背中合わせ。自然や文化、歴史、生活が、非常に似ている。流人の島の伝説、伝承も残されている。復興では先輩である三宅に学びたい。

質問「ジオパークの効果、苦労は?」に対する回答

効果

「急激にお客様が増えることはないが,ジワジワと効いてきていると感じる。」「地域としてのブランドを手に入れることになる。」「学校教育として大島の郷土愛を育てるのには、非常にやりやすい素材。島民に対しては、自分の住んでいるところを知り誇りに思うことで幸せに感じる。」

苦労

「大島は小さい行政機関なので、予算の確保や、マンパワーの確保が難しい。」「ジオパークを行おうという決心をされたときには、時間や行動が必要になるが、必ず、地域、島のためにつながると確信している。」「島内で啓発することが非常に難しいが、それを乗り越えないと。」

質問「ジオパークになる前と後で案内するコースが変わったか?」に対する回答

「案内するところは、あまり変わっていない。だが楽しさは非常に深まった。人の暮らしもジオと密接に結びついているので、船が着く前の30分で町を歩いてガイドをするようにもなった。」など。

午後の協議会では、観光協会とアカコッコ館(自然ふれあい施設)から三宅島の説明がありました。

観光協会からの説明

三宅島では有史以降15回の噴火、この100年、20年周期で噴火している。山腹割れ目噴火、海中噴火、玄武岩質溶岩の流出、スコリアの噴出が特徴。噴火のたびに新しい景色が出来ている。溶岩の大地は、森も焼きつくすが、徐々に緑が蘇る。野鳥、魚も多い。4年半の避難生活。

2008年からジオスポットの取り組み。島の中に25基の看板をガイドのみんなが歩いて、解説文にも携わって作った。13年4月から観光ガイドというプログラムを作り、ジャンルに応じたコースを8個作った。三宅小学校の総合学習では、ガイドがお手伝い。昨年は6年生がジオカルタを作成。25か所のジオスポットを含むカルタ。5・7・5の俳句のリズムで作られている。「海ドッカン、ひょこりでてきた ひょうたんやま」とか、楽しいものが多い。

観光協会として、ツアーのお客様にジオスポットを巡る商品を展開している。10月のモニターツアー、旅行商品を提供した。キャンセル待ちが出るほどの注目があった。ダイナミックな景観を歩くことはなかなかできない。3,4月にもウオーキングツアーを企画している。ランニング大会も企画している。

泥流と火山ガスの影響を受けている木々と鳥居。緑が新しく確実に胴ぶきという現象も起きている。人も自然も再生する。たくましさ、力強さ、それゆえの暖かさ。を紹介したい。」

アカコッコ館レンジャーからの説明

現在の使命は、火山、野鳥、海の保全。自然環境の保全、野鳥や珊瑚の調査、アカコッコの増加プロジェクト、自然観察会などでバードウオッティング、海のイベント。2000年以前は鳥と海が多く、ジオの取り組みはほとんど無かった。2000年噴火で注目度がかなり高くなった。冬のお客さんを呼びたいとの考えからジオにとりくみはじめる。いまは看板もあり、自然ガイドの養成もしている。

村からの説明(一部観光協会からの説明も)

「村、アカコッコ館、観光協会の3者が協力して実行委員会でやってきたが、それを受けて、事業を見直して、協会のツアー商品、ガイドが独自にツアーとする商品になった。村では、そのためのジオスポット看板に加えて、ウオーキングルートの案内看板のハード整備もやっている。3者で知恵を出し合って事業を行い、足りないハード面は村でということで、一つの事業を3者で回している。日々勉強だと思うので、講習会や講座をやって、検定をやったりとかしている。更新の検定もやっている。三宅の自然や歴史を学んで広く伝えていこうというのが目的。受講する中で有償ガイドが生まれてきた。

新規講座は毎年か隔年ぐらいで実施。毎回10人ぐらい受けて、数人増える。現在5期生ぐらいになっている。

三宅島にこれだけ古くから,エコツアーが根付いていたのは、ジャックモイヤーさんの功績がかなり大きい。彼が「カンムリウミスズメを保護したように、三宅の自然をすべて保護していきたい。保護するだけでは何も生まれないので、それを保護しながらお金になること」を考えていた。

2008年からジオパークはみえていたが、ジオパークがゴールになるのはどうかということで、置いておこう。準じることはやっていこうとハード整備などはやって行った。申請の取り組み以外は全部やっていた。ゆくゆくは申請に行くかも知れないが、今の段階では、まだ地べたが出来てない。そこがゴールでない。今やっているソフト面の強化をして、住民に認知させていく段階で申請し、そこからスタートしていくという方向。

中川氏から

「時間を掛けるやり方はある。大島を通じて情報収集を。連合大会、全国大会に顔を出し、情報を集めてはどうか?」というアドバイスがありました。

三宅島は自然もガイドも面白いです。なにより火山(災害も含めて)とともに生きている人々がいて、前を向いて進んでいるところが…。三宅島がジオパークを目指す、目指さないに関わらず、また訪ねたいと思いました。

ところで実は三宅島からの帰り、悪天候で船が出なくて大島に帰れずにいます。

大島には大雨が降っているようで、心配です。

どうか何事もありませんように…。

(カナ)

三宅島と大島が互いに学びあい、観光や防災で協力しあえる関係をつくることを目的とした事業の一部で、大島からは三宅(環境省)、白井(観光協会)、安田(大島町)ネイチャーガイドの中林、粕谷、小川、西谷が参加しました。

行程は…

9時30分~12時30分 ジオパークセミナー

13時30分~15時30分 ジオツアー

15時30分~17時30分 協議会

このうち室内のセミナーと協議会の中の一部を報告します。

セミナー内容は以下の通りです。

三宅島観光協会長・浅沼氏の挨拶

大島は中央に三原山、三宅は雄山という活火山を持っており、そこに生活する人々も周回道路の回りに点在しているという共通点がある。なので防災という面では噴火にどう対処していくか、両島で考えておければ、と思う。両島でジオを売っていけば、もっと多くの人に来ていただけるのではないか?7月からは船も通うようになるので、互いに意見を交換して発展して行けたらと思う。

「ジオパークとは?」中川和之氏(日本ジオパーク委員会委員 時事通信解説委員)

この問いかけで始まった講演では「ジオパークとは?各地のジオパークの取り組み。ジオパークの魅力、審査のしくみ」について、各地の実例を挙げて説明がありました。

「国立公園とジオパーク」三宅里奈(環境省自然保護官)

国立公園は規制だという話をよく聞くが、規制は国立公園の目的ではない。風景や生き物を守りながら、後世に残していくということ。保護と利用の二本柱で出来ている。伊豆諸島は39年に富士箱根国立公園に編入された。火山の雄大な風景、プレートテクトニクスのダイナミズムを感じられるところ。

ジオパークは、ジオに親しんで、ジオに学んで、楽しむ。ちきゅうがなんなのかということを、実際に見る場所。よく見て、仕組みに気付いて、生態系や人間生活の関わりを考える。保全や利用は、そのため。環境省は、地域資源の保全活用のために、ジオパークと国立公園の連携を図っている。

「ガイドとして伝えていること」西谷

私が伝えたいことは、いつもこのブログで報告しているので今回は省略します。

「両島に暮らした経験から、三宅島のジオパーク推進に思うこと」中林利郎

平成の初め2年だけ、三宅高校農林科の教員として住んだ。三宅では、農業科の教員として、生徒と一緒に雄山に出かけたりしたことが思い出に残っている。大島は三宅島と似ている。生活や文化、風習も似ている。過去の研究も防災もトップクラス。気象庁の職員もいる、地震研や産総研が飛んでくるのも同じ。ガイドも何人もいる。大島も、三宅も、観光立島。自然災害も同じような条件。火山も津波も。自然災害と恩恵が背中合わせ。自然や文化、歴史、生活が、非常に似ている。流人の島の伝説、伝承も残されている。復興では先輩である三宅に学びたい。

質問「ジオパークの効果、苦労は?」に対する回答

効果

「急激にお客様が増えることはないが,ジワジワと効いてきていると感じる。」「地域としてのブランドを手に入れることになる。」「学校教育として大島の郷土愛を育てるのには、非常にやりやすい素材。島民に対しては、自分の住んでいるところを知り誇りに思うことで幸せに感じる。」

苦労

「大島は小さい行政機関なので、予算の確保や、マンパワーの確保が難しい。」「ジオパークを行おうという決心をされたときには、時間や行動が必要になるが、必ず、地域、島のためにつながると確信している。」「島内で啓発することが非常に難しいが、それを乗り越えないと。」

質問「ジオパークになる前と後で案内するコースが変わったか?」に対する回答

「案内するところは、あまり変わっていない。だが楽しさは非常に深まった。人の暮らしもジオと密接に結びついているので、船が着く前の30分で町を歩いてガイドをするようにもなった。」など。

午後の協議会では、観光協会とアカコッコ館(自然ふれあい施設)から三宅島の説明がありました。

観光協会からの説明

三宅島では有史以降15回の噴火、この100年、20年周期で噴火している。山腹割れ目噴火、海中噴火、玄武岩質溶岩の流出、スコリアの噴出が特徴。噴火のたびに新しい景色が出来ている。溶岩の大地は、森も焼きつくすが、徐々に緑が蘇る。野鳥、魚も多い。4年半の避難生活。

2008年からジオスポットの取り組み。島の中に25基の看板をガイドのみんなが歩いて、解説文にも携わって作った。13年4月から観光ガイドというプログラムを作り、ジャンルに応じたコースを8個作った。三宅小学校の総合学習では、ガイドがお手伝い。昨年は6年生がジオカルタを作成。25か所のジオスポットを含むカルタ。5・7・5の俳句のリズムで作られている。「海ドッカン、ひょこりでてきた ひょうたんやま」とか、楽しいものが多い。

観光協会として、ツアーのお客様にジオスポットを巡る商品を展開している。10月のモニターツアー、旅行商品を提供した。キャンセル待ちが出るほどの注目があった。ダイナミックな景観を歩くことはなかなかできない。3,4月にもウオーキングツアーを企画している。ランニング大会も企画している。

泥流と火山ガスの影響を受けている木々と鳥居。緑が新しく確実に胴ぶきという現象も起きている。人も自然も再生する。たくましさ、力強さ、それゆえの暖かさ。を紹介したい。」

アカコッコ館レンジャーからの説明

現在の使命は、火山、野鳥、海の保全。自然環境の保全、野鳥や珊瑚の調査、アカコッコの増加プロジェクト、自然観察会などでバードウオッティング、海のイベント。2000年以前は鳥と海が多く、ジオの取り組みはほとんど無かった。2000年噴火で注目度がかなり高くなった。冬のお客さんを呼びたいとの考えからジオにとりくみはじめる。いまは看板もあり、自然ガイドの養成もしている。

村からの説明(一部観光協会からの説明も)

「村、アカコッコ館、観光協会の3者が協力して実行委員会でやってきたが、それを受けて、事業を見直して、協会のツアー商品、ガイドが独自にツアーとする商品になった。村では、そのためのジオスポット看板に加えて、ウオーキングルートの案内看板のハード整備もやっている。3者で知恵を出し合って事業を行い、足りないハード面は村でということで、一つの事業を3者で回している。日々勉強だと思うので、講習会や講座をやって、検定をやったりとかしている。更新の検定もやっている。三宅の自然や歴史を学んで広く伝えていこうというのが目的。受講する中で有償ガイドが生まれてきた。

新規講座は毎年か隔年ぐらいで実施。毎回10人ぐらい受けて、数人増える。現在5期生ぐらいになっている。

三宅島にこれだけ古くから,エコツアーが根付いていたのは、ジャックモイヤーさんの功績がかなり大きい。彼が「カンムリウミスズメを保護したように、三宅の自然をすべて保護していきたい。保護するだけでは何も生まれないので、それを保護しながらお金になること」を考えていた。

2008年からジオパークはみえていたが、ジオパークがゴールになるのはどうかということで、置いておこう。準じることはやっていこうとハード整備などはやって行った。申請の取り組み以外は全部やっていた。ゆくゆくは申請に行くかも知れないが、今の段階では、まだ地べたが出来てない。そこがゴールでない。今やっているソフト面の強化をして、住民に認知させていく段階で申請し、そこからスタートしていくという方向。

中川氏から

「時間を掛けるやり方はある。大島を通じて情報収集を。連合大会、全国大会に顔を出し、情報を集めてはどうか?」というアドバイスがありました。

三宅島は自然もガイドも面白いです。なにより火山(災害も含めて)とともに生きている人々がいて、前を向いて進んでいるところが…。三宅島がジオパークを目指す、目指さないに関わらず、また訪ねたいと思いました。

ところで実は三宅島からの帰り、悪天候で船が出なくて大島に帰れずにいます。

大島には大雨が降っているようで、心配です。

どうか何事もありませんように…。

(カナ)