加藤陽子が菅義偉に日本学術会議会員の任を命拒否されたのが、何か遠い過去のような気がする。それから日本でも世界でもいろいろなことが起きている。

任命が拒否されたのは去年の9月29日のことである。彼女と宇野重規を含む6人が新規会員の任命を拒否された。

日本学術会議は、日本を「文化国家」とするために戦後生まれた組織で、日本のすべての学界の連合の上部組織であった。会員の任期は6年で、再任はない。年齢七十年に達した会員は退職する。会員数は210人で、3年ごとに半数が入れ替わる。

「学術会議」は「科学技術」の会議ではない。日本の産業の発展のための組織ではなく、日本が民主主義の国であり続けるために、二度と戦争をする国にならないための、組織である。政府の支援を受けるのに、学界内の自主的な選挙で選ばれるものだった。

それが、政府に歯向かう組織と見なされ、政府が日本学術会議法を改変して、「会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する」を加えた。そのときの国会の法案説明では、「推薦に基づいて任命する」は、内閣総理大臣の任命が「会員」であることの権威を与えるだけで、推薦が拒否されることはない、という法解釈であった。

変な法解釈だと思われる向きがあるが、「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴天皇である」という日本国憲法のように、また、日本は自衛隊という軍隊をもつが戦争する軍隊ではないという、左と右との危うい妥協の上で、日本の政治が成り立っているところがあるのだ。

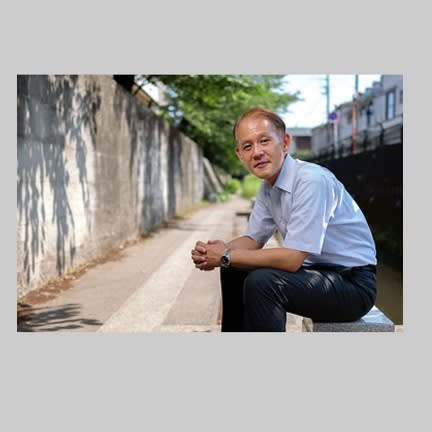

きょうの朝日新聞のインタビュー記事で、加藤陽子の主張は、菅義偉が法の解釈を明示的に変えたということである。

自衛隊についての日本の危うい妥協は、安倍晋三による集団自衛権が憲法第9条と矛盾しないという解釈で、すでに破られている。日本はアメリカの要請で中国との戦争に参加する国になっている。

推薦名簿の「6名」が任命を拒否された理由は、単に「6名」が突出して反政府的であったのではなく、前回の2017年の会員の任命のとき、前学術会議議長が推薦者名簿に定員より6名多記載載し「事前調整」に応じたことを、今後も続けろというシグナルである、と加藤陽子はいう。

前回秘密裏に行われた「事前調整」をしなかったから任命を拒否したという。それでも、その「6名」になぜ加藤陽子や宇野重規を選んだのか、の説明がいまだなされていない。日本国憲法には、人事の不公平をなくすため、政府の説明義務が書かれている。菅義偉は日本学術会議法を破っただけでなく、日本国憲法を無視している。

菅義偉の頭の中には、国というものは勝った者が自由気ままに統治できるという、無法者の脳みそしかない。この1年間、ろくなことをしていない。いま、また、新型コロナのまん延の中で、オリンピックを強引に開こうとして、全世界に迷惑をかけようとしている。

反民主主義の自民党・公明党は本当に困った集団である。自民党・公明党に投票するものは恥を知れ。

[関連ブログ]