きのうのBS日テレ『深層NEWS』のトリチウム水海洋放出の座談会で、菅義偉の海洋放出の決定過程に批判は出てきたが、海洋放出そのものについて議論されなかった。ここでは、海洋放出にまつわる諸問題について科学的に考えてみたい。

ここで、考察するのは(1)放出基準は自然界にあるトリチウムの濃度とそれほど変わらないのか、(2)海洋放出される希釈されたトリチウム水は飲んで大丈夫なのか、(3)一体どれだけの量のトリチウム水をいつまで海洋放出するのか、(4)本当に海洋放出しかないのか、である。

トリチウム(三重水素)の半減期は約4,500日と短いので、自然にはほとんど存在しない。大気上層で窒素原子や酸素原子に宇宙線があたることで生成されるトリチウムとその自然崩壊との釣り合いで、地表にトリチウムが水素原子のおおよそ100兆分の1の割合であると推定されている。この値を水に適用すると、1リットルあたり0.118ベクレルとなる。

今回、政府がトリチウム水を希釈して海洋に放出するといっているのは、1リットルあたり1,500ベクレルにして放出するといっているのだ。したがって、自然界に存在するトリチウム濃度の1万3千倍のトリチウムを海洋に放出することになる。

☆ 今回の海洋放出基準1,500ベクレルは決して小さな量ではない!

大気中のトリチウム濃度は、原爆や水爆実験による大気汚染の状況をモニターするために、継続的に観測されてきた。米英ソによる大気圏内核実験停止条約が結ばれる1963年には、自然に存在するトリチウム濃度の200倍以上になっていた。大気圏内核実験をやめることで現在5倍程度に下がっている。しかし、30年前からその下がり方が、トリチウムの半減期から考えられるより、ずっとなだらかになっている。これは、新たなトリチウム発生源が出てきたからと考えられている。

☆ 全世界の原発がトリチウムを放出して大気汚染を起こしている!

ほかの原発が海洋にトリチウムを放出しているからといって、福島第1原発の事故処理でも、海洋に放出していいわけではない。地球の自然環境を守るためにも、トリチウムを海洋に放出してはいけない。

おととい、閣僚の麻生太郎は、「中国やら韓国やらが海に放出しているのと同じもの以下ですから、科学的根拠に基づいて、もうちょっと早くやったらと僕は思ってましたけど、いずれにしてもこういうこと(海洋放出)やられることになったんで、別にあの水飲んでもナンちゅうことないそうですから」と話した。

さすがにBS日テレ『深層NEWS』でも、放出水を飲んでいけないと視聴者に注意していた。EUの飲料水の基準は、1リットルあたり100ベクレル以下である。東電と政府のいう希釈トリチウム水は、EUの飲料水基準の15倍である。

☆ 海洋放出の1500ベクレルのトリチウム水は飲んではいけない!

海洋生物に対する影響はまだわかっていない。海洋生物は、EUの飲料水基準の15倍の中でずっと暮らすわけだから、何らかの影響があってもおかしくない。

1リットルあたり1,500ベクレルは根拠のある数値ではなく、たんに、福島第1原発の側溝の汚染水を捨てるために、事故直後に作った基準である。大量の汚染水を放出するとなったら、側溝の放出基準でよいのだろうか。

それでは、どれだけの量のトリチウム水を放出すると政府と東電はいっているのか。1年に22兆ベクレルのトリチウムを海洋放出するという。このロジックは、これまで、福島第1原発は年に22兆ベクレルを放出してきたからだという。この値については、私は良く分からない。これまで、東電と政府はトリチウムが使用済み核燃料のカプセルの中に閉じこめられてきたと言っているからだ。正直な値なのか、それとも、つじつま合わせの数だろうか。

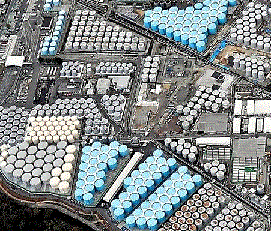

東電と政府の基準、1リットル当たり1,500ベクレルに合わせると、これは、1日あたり4万トンのトリチウム水を放出することになる。これは大河が海に注ぐ水の量である。放出はできるだろうが、薄めるために大量の海水をくみ上げないといけない。

☆ 一日当たり4万トンというのは、現在の地下水の流れ込み、140トンよりずっと大きい量なのだ!

現在、東電と政府のプランではタンクの汚染水を海水で平均500分の1に薄めるといっている。すると、1日当たり4万トンの海水をくみ上げることになる。希釈装置をどこに置くのだろうか。津波による希釈装置の破損も防がないといけない。そして、放出したトリチウム水を また くみ上げて、それで希釈するということをさけないといけない。

☆ 希釈というのは本当に守るつもりのある計画なのか!

どこに大量のトリチウム水を放出し、どこから大量の海水をくみあげるかのプランを明確にしないといけない。

東電と政府は、いま、デブリが核分裂反応を起こしていない、と主張している。その証拠は示されていないと思う。東電と政府によれば、現在のトリチウムはすべて事故前の核分裂連鎖反応でできたとして、2011年3月11日に原子炉内にトリチウムが3.4千兆ベクレルあったと推定している。2016年3月24日の報告では、トリチウムが自然崩壊で2.6千兆ベクレルに減ったと推定する。この延長上に22兆ベクレルの海洋放出は30年から40年続けると言っている。この値を私はまだ検証していない。別の論者は50年から60年だという。

もし、新たにトリチウムが発生していないなら、最終的に必要なタンクは用地を買収して今の2倍弱のタンクを増設すればよいことになる

BS日テレ『深層NEWS』で本当に海洋放出しかないのか、という疑問の声があがった。(1)タンクは増設できる、(2)地下水の流れ込みは遮断できる、すなわち、汚染水の発生を阻止できる、(3)地表深く砂礫層に汚染水を注入できる、などがある。とくに、新たなトリチウムがデブリから発生している場合にも、(2)、(3)は有効である。

IAEAは、原発推進機関であり、東電・東芝・政府と利害を共有する。中立的とは言えない。科学的な情報源と言えない。政府と東電は結局、電通などを使って国民を騙そうとしているのではないか。海洋放出を白紙撤回することこそ誠実な対応ではないか。立憲民主党は本件について腰が引けているのではないか。

安価であることを基準にして政治的決断すれば、凍土壁で地下水の流れ込みを阻止しようとした5年前の失敗を繰り返すことになる。