前回のことに付け加えます。

本牟智和気御子の出雲での行動が、大嘗祭での儀式と根本において同じものであったなら、本牟智和気御子は天皇に即位していなければなりません。

しかし、垂仁天皇の次はオオタラシオシロワケノ天皇(景行天皇)で本牟智和気御子ではありません。

(ここで思い出すのが、以前にも書いたのですが、前は何か勘違いしていたようです。)

本牟智和気御子がしゃべれなかったのは、天智天皇の御子、建皇子(たけるのみこ)がオシ(啞)であったことに関係があるという説がありました。

この可能性は大きいでしょう。そして、建皇子も天皇にはなれなかったのでしょう。

とすると、この話は、建皇子の鎮魂のためでもあるはずです。

鎮魂のためであるならば、本牟智和気御子の行動はでたらめのものではなく、天皇に即位するための一連の正式な儀式とならなければなりません。

もっとも問題だと思われるのは、肥長比売との一夜のまぐわいです。

確かに、これが大嘗祭と関係あるとは考えにくいです。

しかし、唐突に紛れ込んだ話のようでいて、もっとも重要な話なのかもしれません。それまでの一連の儀式は、肥長比売との関係をヴェールに隠すためだといっていいかもしれません。

肥長比売は、明らかに(といっては怒られるかもしれませんが)卑弥呼の姿です。

とすると、天皇に即位する天孫は、大嘗祭で祖霊、皇祖天照大神こと卑弥呼と交わることによって、呪力を身につけるということになります。降霊儀式というものなのでしょう。

これならば、皇祖神は女性であっても、天皇は男性が受け継ぐことは可能です。(天皇は雌雄同体であるという説があり、それにも惹かれますが)

ただこの本牟智和気御子の話では、御子が肥長比売に追われて逃げることになっています。

しかし、本来ならば、天照大神が高天原で天孫を見送ったということと同じことなのです。

逃げるとか、追放される話しが「記・紀」に多いのは、実際に卑弥呼の子孫にも、スサノヲにもあったからです。

ですから、大嘗祭の儀式の中にも、そういうところはあるのかもしれません。(秘儀ですからわかりませんが)

本牟智和気御子の物語について視点を変えてみます。

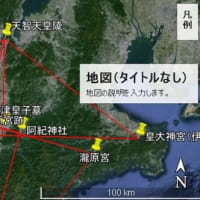

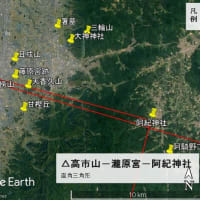

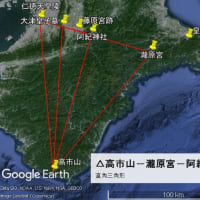

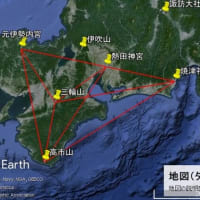

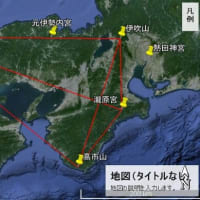

佐太神社・加茂岩倉遺跡・宇佐神宮は一直線になるようです。

A・佐太神社→加茂岩倉遺跡

①213.992度 ②33.9210度 ③19.94846km

B・加茂岩倉遺跡→宇佐神宮

①214.503度 ②33.6510度 ③246.4136km

C・佐太神社→宇佐神宮

①214.530度 ②33.6074度 ③266.3611km

A③+B③=C③になるでしょうか。小数点三桁までで計算すればぴったりです。

19.948+246.413=266.361 小数点四桁までやると1m違います。

佐太神社・加茂岩倉遺跡・宇佐神宮は一直線になります。

これは何を意味するのでしょうか。

本牟智和気御子の出雲での行動が、大嘗祭での儀式と根本において同じものであったなら、本牟智和気御子は天皇に即位していなければなりません。

しかし、垂仁天皇の次はオオタラシオシロワケノ天皇(景行天皇)で本牟智和気御子ではありません。

(ここで思い出すのが、以前にも書いたのですが、前は何か勘違いしていたようです。)

本牟智和気御子がしゃべれなかったのは、天智天皇の御子、建皇子(たけるのみこ)がオシ(啞)であったことに関係があるという説がありました。

この可能性は大きいでしょう。そして、建皇子も天皇にはなれなかったのでしょう。

とすると、この話は、建皇子の鎮魂のためでもあるはずです。

鎮魂のためであるならば、本牟智和気御子の行動はでたらめのものではなく、天皇に即位するための一連の正式な儀式とならなければなりません。

もっとも問題だと思われるのは、肥長比売との一夜のまぐわいです。

確かに、これが大嘗祭と関係あるとは考えにくいです。

しかし、唐突に紛れ込んだ話のようでいて、もっとも重要な話なのかもしれません。それまでの一連の儀式は、肥長比売との関係をヴェールに隠すためだといっていいかもしれません。

肥長比売は、明らかに(といっては怒られるかもしれませんが)卑弥呼の姿です。

とすると、天皇に即位する天孫は、大嘗祭で祖霊、皇祖天照大神こと卑弥呼と交わることによって、呪力を身につけるということになります。降霊儀式というものなのでしょう。

これならば、皇祖神は女性であっても、天皇は男性が受け継ぐことは可能です。(天皇は雌雄同体であるという説があり、それにも惹かれますが)

ただこの本牟智和気御子の話では、御子が肥長比売に追われて逃げることになっています。

しかし、本来ならば、天照大神が高天原で天孫を見送ったということと同じことなのです。

逃げるとか、追放される話しが「記・紀」に多いのは、実際に卑弥呼の子孫にも、スサノヲにもあったからです。

ですから、大嘗祭の儀式の中にも、そういうところはあるのかもしれません。(秘儀ですからわかりませんが)

本牟智和気御子の物語について視点を変えてみます。

佐太神社・加茂岩倉遺跡・宇佐神宮は一直線になるようです。

A・佐太神社→加茂岩倉遺跡

①213.992度 ②33.9210度 ③19.94846km

B・加茂岩倉遺跡→宇佐神宮

①214.503度 ②33.6510度 ③246.4136km

C・佐太神社→宇佐神宮

①214.530度 ②33.6074度 ③266.3611km

A③+B③=C③になるでしょうか。小数点三桁までで計算すればぴったりです。

19.948+246.413=266.361 小数点四桁までやると1m違います。

佐太神社・加茂岩倉遺跡・宇佐神宮は一直線になります。

これは何を意味するのでしょうか。