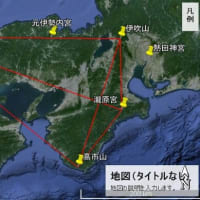

古事記における比婆のイザナミの墓は、大和の箸墓を示しながら出雲大社と箸墓を結びつけるものとして設定されていました。

箸墓と出雲大社を結び付けるとはどういうことでしょうか。

信じにくいかもしれませんが、箸墓に葬られた人物(神)と出雲大社に祀られた神(人物)が

同一だ、ということです。

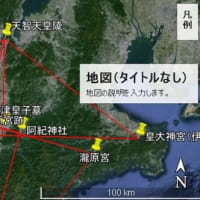

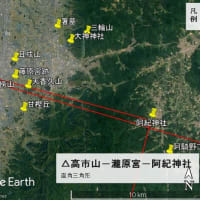

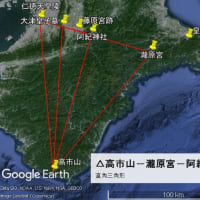

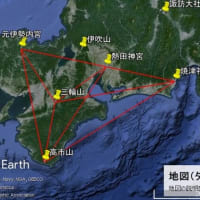

ただし、出雲大社には他に三神祀られています。また箸墓には現在その人物(神)の遺骨はないはずです。古事記編纂時よりかなり以前に、仮想の墓に変化しているはずだからです。「魏志倭人伝」の‘東が真実の直線で、時計の針の進行回りに90度変化させた南が仮想の直線’であるということからの推理です。

≪出雲大社から、イザナミの墓をとおして直角の変化をしているのは平城京でした。箸墓を示すにはは角度で百度以上の変化が必要です。これは「倭人伝」の東と西の間違いはきっちり直角ではないということです。最初の卑弥呼の存在した所から大和の箸墓の方角は真東よりも多少北になるということです。ただし、他の場面ではきっちり直角の変化を利用しています。≫

箸墓の名前の由来について

日本書紀では箸墓は崇神天皇の条に出てきます。箸墓の正式名称は「倭(やまと)迹(と)迹(と)日(び)百(もも)襲(そ)姫(ひめの)命(みこと)・大市(おおち)の墓」です。モモソヒメの名前の由来は、私には、今の所、見当もつきません。

しかし「大市」ならわかります。『大市』は「おおち」と読みます。大市は地名だと考えられています。‘大きな市(場)’が存在していたからその地名が付いた、という方もおられました。

また大市は付近の郷名で、「於保以知」(おほいち)という発音だったという説もありました。

しかし、私の考えでは、間違いないと思われますが、『大市』(おおち)とはオロチのことです。出雲神話に出てくるヤマタノオロチとはやまと(大和)のオロチという意味です。『大市の墓』とは『オロチの墓』ということです。

箸墓は、ヤマタノオロチ(大和の大蛇)と呼ばれた人物(神)の墓です。

梅原猛氏やその他の方々が既に表明されているように、古事記の出雲神話に書かれていることは出雲で起きたことではありません。

≪スサノヲは、高天原を追放された後、出雲に降り立ち八俣の大蛇を退治します。では、八俣の大蛇が‘ヤマトのオロチ’だとすると、スサノヲは大和で箸墓の主を退治したのでしょうか。

実は、違います。これは古事記が故意に、倭人伝の間違いどおりに、二人の卑弥呼を混同させているのです。土地も北九州と混同させています。スサノヲは最初の卑弥呼と彼女の弟とは戦争し勝利しますが、最後の卑弥呼トヨとは同盟関係です。いや、もっと親しい関係に発展していたといっていいのです。いずれお解かりになると思います≫

箸墓の主はオロチと呼ばれて一方の陣営からは恐れられていたのです。箸墓は通称です。

そして箸墓の主を慕う人々からはこの古墳は箸墓と呼ばれたのです。ではこの箸墓の箸とは何を表しているのでしょうか。そのヒントは古事記の崇神天皇の次の垂仁天皇条に出てきます。

日本書紀では箸墓の名前の由来を崇神天皇条に載せています。そしてわざわざ本当の箸墓の意味を示唆する言葉を次の垂仁天皇のところに載せてくれたのです。

《倭迹迹日百襲姫命は大物主神の本当の姿が美しい小蛇だったことに驚きます。そのとき、尻餅をつき、誤って箸を‘ほと’(陰部)に突き刺して死にます。それで箸墓とよばれた。》

とあります。スサノヲが高天原で大暴れした時天照大神にも似た話がありますが、これは無理な死に方です。

ただ古代では霊力を持った女性が霊力を失うと、陰部を突き刺されて殺されたのだ、という説があります。海外にそのような話があるそうです。

だからといって古代日本にもそういう風習があったと考えるのは大変危険です。「記・紀」の成立の性格上、あらゆる海外の話を取り入れている可能性があるからです。「倭人伝」の間違いに、日本の話として海外のどこかの話を紹介しているところがあるのではないか、ということです。

また、仮に、そのような風習が古代日本にあったとしても、「記・紀」に記述された時に重要だったのは、「箸」という言葉です。

そして、少なくとも、二人の卑弥呼の死、殺害は、ほと(陰部)を突き刺されたものではありません。

箸墓の箸の意味は、崇神天皇・垂仁天皇両方の部分を合わせて解るようになっています。

垂仁天皇条にはこうあります。

サホビコは天皇の后となった妹のサホビメに「天皇を殺せ」と命じます。その前に言った言葉はこうです。

「夫(を)と兄(いろえ)といづれか愛(は)しき」

夫の天皇と兄の自分とどちらをいとしく思うかと聞きました。とんでもない質問をするものですが、今はその内容よりもこの愛しきという言葉に注目してください。

愛しき(はしき)から(き)を省いたものが箸墓の箸です。そのまま「はしき墓」とは口が裂けてもいえない状況があり、密かに隠語として伝え続けられたのではないでしょうか。

目上の者に対して「愛しき」という言葉を使用した例はないという説があります。そしてこの説は信頼できるだろうとは思われます。しかし、この言葉以外にオロチに対抗できる言葉はありません。神が身近にいた、神に親しみを感じていたとしかいえません。強引ですが、唯一の例と考えるしかありません。

箸墓とは、はしき墓、すなわち愛(いと)しい墓という意味です。

“オロチ”というおどろおどろしい、古事記編纂時には既に忌むべきものとなっていたらしい名前と、“愛しい”と慕っていた心情を素直に吐露した美しい言葉が一つの墓(古墳)の上に同時につけられているわけです。この墓の主は、ある人たちにとっては怖ろしいオロチであると同時に、他の人々には愛しい存在でした。

このように一つの墓に相対立する名称が残されているということは、この墓の主が生きていたとき、また死後の対立がいかに厳しいものであったかをも示しています。

しかしこれは常識的には奇妙なことです。なぜなら、どちらかの名前は永久に消されていたはずだからです。対立していたどちらかが権力を握ります。そして余計な名前は封印するはずです。

「大市の墓」が正式な名称ならば、これと正反対の意味を持つ「箸墓」という名称は消されなければならないはずです。

ところが残すわけがあったのだ、考えざるを得ないのです。卑弥呼は復活していたにもかかわらず、以前に付けられていた卑弥呼をおとしめる名称を正式なものとして残したのです。

ここにも、イザナミ・イザナギと同様に、正反対の逆の意味がこめられています。

大和朝廷は「倭人伝」の間違いを哲学的に消化しています。

やはり、出雲大社にもこの二重性があります。 続く

箸墓と出雲大社を結び付けるとはどういうことでしょうか。

信じにくいかもしれませんが、箸墓に葬られた人物(神)と出雲大社に祀られた神(人物)が

同一だ、ということです。

ただし、出雲大社には他に三神祀られています。また箸墓には現在その人物(神)の遺骨はないはずです。古事記編纂時よりかなり以前に、仮想の墓に変化しているはずだからです。「魏志倭人伝」の‘東が真実の直線で、時計の針の進行回りに90度変化させた南が仮想の直線’であるということからの推理です。

≪出雲大社から、イザナミの墓をとおして直角の変化をしているのは平城京でした。箸墓を示すにはは角度で百度以上の変化が必要です。これは「倭人伝」の東と西の間違いはきっちり直角ではないということです。最初の卑弥呼の存在した所から大和の箸墓の方角は真東よりも多少北になるということです。ただし、他の場面ではきっちり直角の変化を利用しています。≫

箸墓の名前の由来について

日本書紀では箸墓は崇神天皇の条に出てきます。箸墓の正式名称は「倭(やまと)迹(と)迹(と)日(び)百(もも)襲(そ)姫(ひめの)命(みこと)・大市(おおち)の墓」です。モモソヒメの名前の由来は、私には、今の所、見当もつきません。

しかし「大市」ならわかります。『大市』は「おおち」と読みます。大市は地名だと考えられています。‘大きな市(場)’が存在していたからその地名が付いた、という方もおられました。

また大市は付近の郷名で、「於保以知」(おほいち)という発音だったという説もありました。

しかし、私の考えでは、間違いないと思われますが、『大市』(おおち)とはオロチのことです。出雲神話に出てくるヤマタノオロチとはやまと(大和)のオロチという意味です。『大市の墓』とは『オロチの墓』ということです。

箸墓は、ヤマタノオロチ(大和の大蛇)と呼ばれた人物(神)の墓です。

梅原猛氏やその他の方々が既に表明されているように、古事記の出雲神話に書かれていることは出雲で起きたことではありません。

≪スサノヲは、高天原を追放された後、出雲に降り立ち八俣の大蛇を退治します。では、八俣の大蛇が‘ヤマトのオロチ’だとすると、スサノヲは大和で箸墓の主を退治したのでしょうか。

実は、違います。これは古事記が故意に、倭人伝の間違いどおりに、二人の卑弥呼を混同させているのです。土地も北九州と混同させています。スサノヲは最初の卑弥呼と彼女の弟とは戦争し勝利しますが、最後の卑弥呼トヨとは同盟関係です。いや、もっと親しい関係に発展していたといっていいのです。いずれお解かりになると思います≫

箸墓の主はオロチと呼ばれて一方の陣営からは恐れられていたのです。箸墓は通称です。

そして箸墓の主を慕う人々からはこの古墳は箸墓と呼ばれたのです。ではこの箸墓の箸とは何を表しているのでしょうか。そのヒントは古事記の崇神天皇の次の垂仁天皇条に出てきます。

日本書紀では箸墓の名前の由来を崇神天皇条に載せています。そしてわざわざ本当の箸墓の意味を示唆する言葉を次の垂仁天皇のところに載せてくれたのです。

《倭迹迹日百襲姫命は大物主神の本当の姿が美しい小蛇だったことに驚きます。そのとき、尻餅をつき、誤って箸を‘ほと’(陰部)に突き刺して死にます。それで箸墓とよばれた。》

とあります。スサノヲが高天原で大暴れした時天照大神にも似た話がありますが、これは無理な死に方です。

ただ古代では霊力を持った女性が霊力を失うと、陰部を突き刺されて殺されたのだ、という説があります。海外にそのような話があるそうです。

だからといって古代日本にもそういう風習があったと考えるのは大変危険です。「記・紀」の成立の性格上、あらゆる海外の話を取り入れている可能性があるからです。「倭人伝」の間違いに、日本の話として海外のどこかの話を紹介しているところがあるのではないか、ということです。

また、仮に、そのような風習が古代日本にあったとしても、「記・紀」に記述された時に重要だったのは、「箸」という言葉です。

そして、少なくとも、二人の卑弥呼の死、殺害は、ほと(陰部)を突き刺されたものではありません。

箸墓の箸の意味は、崇神天皇・垂仁天皇両方の部分を合わせて解るようになっています。

垂仁天皇条にはこうあります。

サホビコは天皇の后となった妹のサホビメに「天皇を殺せ」と命じます。その前に言った言葉はこうです。

「夫(を)と兄(いろえ)といづれか愛(は)しき」

夫の天皇と兄の自分とどちらをいとしく思うかと聞きました。とんでもない質問をするものですが、今はその内容よりもこの愛しきという言葉に注目してください。

愛しき(はしき)から(き)を省いたものが箸墓の箸です。そのまま「はしき墓」とは口が裂けてもいえない状況があり、密かに隠語として伝え続けられたのではないでしょうか。

目上の者に対して「愛しき」という言葉を使用した例はないという説があります。そしてこの説は信頼できるだろうとは思われます。しかし、この言葉以外にオロチに対抗できる言葉はありません。神が身近にいた、神に親しみを感じていたとしかいえません。強引ですが、唯一の例と考えるしかありません。

箸墓とは、はしき墓、すなわち愛(いと)しい墓という意味です。

“オロチ”というおどろおどろしい、古事記編纂時には既に忌むべきものとなっていたらしい名前と、“愛しい”と慕っていた心情を素直に吐露した美しい言葉が一つの墓(古墳)の上に同時につけられているわけです。この墓の主は、ある人たちにとっては怖ろしいオロチであると同時に、他の人々には愛しい存在でした。

このように一つの墓に相対立する名称が残されているということは、この墓の主が生きていたとき、また死後の対立がいかに厳しいものであったかをも示しています。

しかしこれは常識的には奇妙なことです。なぜなら、どちらかの名前は永久に消されていたはずだからです。対立していたどちらかが権力を握ります。そして余計な名前は封印するはずです。

「大市の墓」が正式な名称ならば、これと正反対の意味を持つ「箸墓」という名称は消されなければならないはずです。

ところが残すわけがあったのだ、考えざるを得ないのです。卑弥呼は復活していたにもかかわらず、以前に付けられていた卑弥呼をおとしめる名称を正式なものとして残したのです。

ここにも、イザナミ・イザナギと同様に、正反対の逆の意味がこめられています。

大和朝廷は「倭人伝」の間違いを哲学的に消化しています。

やはり、出雲大社にもこの二重性があります。 続く