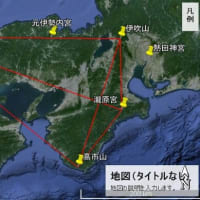

A平城京(宮跡、朱雀門、長屋王邸など)B難波宮、C藤原宮

7/1『物部連麻呂はなぜ藤原京に残ったのでしょうか』の追加・訂正です。

http://blog.goo.ne.jp/go-hot-ai2395/e/ed75576ff16bcec1c5e13b5b40f07915

平城京遷都の時、物部連麻呂は留守役として藤原京に残ったとされていました。

しかし、それがどうしても納得できません。

平城京に遷都された後では、交易の流れは難波から平城京という線が大きくなるはずですから、物部連麻呂が藤原京に残るメリットは限りなく少なくなるはずです。

地方からでも、交易は平城京に向かうようになるはずです。

物部連麻呂が藤原京の留守役を受けるはずはありませんし、そう命令されるわけはありません。

たとえ、そのように命令されたとしても拒否することのできる立場にあったと思います。

そのために、710年以前に物部連麻呂は殺されていたのではないか、と考えたのです。(物部連麻呂と同じ立場に想定されている人物は、殺されたものと、そうでないものの二通りありました)

ですが、平城宮・難波宮・藤原宮の位置関係を見ていて「あー、なーんだ」となりました。《以前、飛鳥・斑鳩・難波・聖徳太子御廟所などの位置関係を見ましたが、今度の方が単純です。》

結論からいいます。

物部連麻呂は藤原京に残されたのではなく、ヤマトから西の地域を任されたのです。ほとんど、「好きにしていい」といわれたようなもののはずです。

《しつこくいいますが、527年磐井の乱のときの継体天皇の物部麁鹿火に対する言葉

『長門(ながと)より東(ひむがし)をば朕(われ)制(かと)らむ。筑紫より西をば汝(いまし)制れ。専賞罰を行なへ。頻に奏すことに勿煩ひそ』

この言葉の長門はヤマトです。180年(3干支)後の707年(本当は706年だと思いますが)、不比等が物部連麻呂に文武天皇との関係を裏切らせるために取引したことを表しています。

それは706年の114(19×6)年前の蘇我馬子の崇峻天皇殺害と同一場面です。》

ですから、710年平城京遷都のときに、物部連麻呂がいたのは藤原京ではなく、大阪(難波、和泉のどちらか)です。

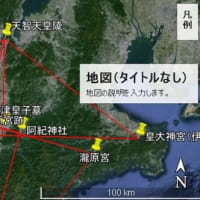

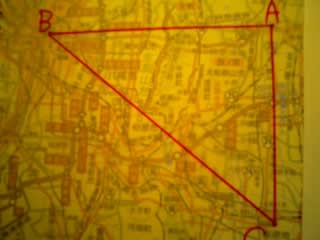

その証拠がこの図です。

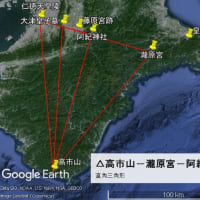

平城京・難波宮・藤原京を結んだ線は直角三角形になります。

採る地点によって、微妙な違いが生じますが、これは平城宮を直角とする三角形に間違いありません。

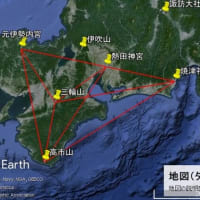

どういうことかといいますと、『魏志倭人伝』の間違いをここでも応用していたのです。

『魏志倭人伝』では邪馬台国の位置は北九州の国々の南とされていましたが、実は東の間違いでした。

卑弥呼復活の預言書『魏志倭人伝』は重要ですから、その間違いどおりに、「記・紀」では直角の方位の間違いを実行しています。(いろいろみてきています)

出雲→平城京(・伊勢神宮)を真実の線とすると、その線と直角になる線の出雲→日向が架空の直線です。これが『天孫降臨』が出雲ではなく日向になった理由でした。

時計回りに90度違う線が真実となります。

ここもそうしたのです。

ですから、物部連麻呂が藤原京に残ったという線は、・・・・

あらら、逆になってしまいます。

図のA→Cを架空の線とすると、A→Bが真実の線となります。

しかし、そうすると、時計の反対周りの90度が真実となります。

そう考えるのではなく、C→Aを架空と考え、起点をAに動かしますと、Aから北が架空の線で、A→Bが真実の線になります。

(このような考え方は、スサノオが宇佐から侵入し奇襲をかけた、としたときに用いました)

多少、考え方に不備はあるかもしれませんが、物部連麻呂は藤原宮に残ったのではなく、難波(または和泉、または堺)にいたものと思われます。

式は間違っていたとしても、答えはあっているはずです。

(藤原宮の西で、難波宮の南という場所も考えられます。そこは高倉台という地名になります。神武東征の時の高倉下(たかくらじ)の剣が石上神宮に所蔵されています。名前が気になっただけで、関係ないかもしれません)

ただし、また解らないことがでてきました。

一体、いつ物部が没落するような事態が生じたのでしょうか。

587年の蘇我と物部の宗教戦争で物部が没落・滅亡したということはありえません。

587年にそんな事件は起きていないはずです。(第一、その場合、物部連麻呂が左大臣にまでなるはずがありません)

120年後の707年に起きたのでなければ、その後のことになります。

平城宮跡

http://watchizu.gsi.go.jp/watchizu.aspx?b=344133&l=1354749

藤原宮跡

http://watchizu.gsi.go.jp/watchizu.aspx?b=343007&l=1354825

難波宮跡

http://watchizu.gsi.go.jp/watchizu.aspx?b=344049&l=1353123

平城宮跡→難波宮跡

①266.971度 ②86.8157度 ③25.06542km

平城宮跡→藤原宮跡

①177.523度 ②357.529度 ③21.19675km

難波宮跡→藤原宮跡

①127.265度 ②307.426度 ③32.67012km

平城宮跡での角度

266.971-177.523=89.448度

難波宮跡での角度

127.265-86.8157=40.4493度

藤原宮跡での角度

357.529-307.426=50.103度

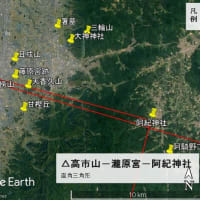

長屋王邸跡でもやってみました

長屋王邸跡→難波宮跡

①268.690度 ②88.5316度 ③25.46863km

長屋王邸跡→藤原宮跡

①178.644度 ②358.647度 ③20.44181km

難波宮跡→藤原宮跡

①127.265度 ②307.426度 ③32.67012km

長屋王邸跡での角度

268.690-178.644=90.046度

難波宮跡での角度

127.265-88.5316=38.7334度

藤原宮跡での角度

358.647-307.426=51.221度

よく90°、50°、40°という直角三角形が表われますが、これは辺の比が5:4:3の直角三角形ではありませんし、なぜなのでしょうか。

それよりも、もちろんのことですが、三つの宮が直角になっているということは偶然ではないはずです。

恣意的に、私が選んだ地ではありません。

直角の重要性の重大な証拠の一つです。

7/1『物部連麻呂はなぜ藤原京に残ったのでしょうか』の追加・訂正です。

http://blog.goo.ne.jp/go-hot-ai2395/e/ed75576ff16bcec1c5e13b5b40f07915

平城京遷都の時、物部連麻呂は留守役として藤原京に残ったとされていました。

しかし、それがどうしても納得できません。

平城京に遷都された後では、交易の流れは難波から平城京という線が大きくなるはずですから、物部連麻呂が藤原京に残るメリットは限りなく少なくなるはずです。

地方からでも、交易は平城京に向かうようになるはずです。

物部連麻呂が藤原京の留守役を受けるはずはありませんし、そう命令されるわけはありません。

たとえ、そのように命令されたとしても拒否することのできる立場にあったと思います。

そのために、710年以前に物部連麻呂は殺されていたのではないか、と考えたのです。(物部連麻呂と同じ立場に想定されている人物は、殺されたものと、そうでないものの二通りありました)

ですが、平城宮・難波宮・藤原宮の位置関係を見ていて「あー、なーんだ」となりました。《以前、飛鳥・斑鳩・難波・聖徳太子御廟所などの位置関係を見ましたが、今度の方が単純です。》

結論からいいます。

物部連麻呂は藤原京に残されたのではなく、ヤマトから西の地域を任されたのです。ほとんど、「好きにしていい」といわれたようなもののはずです。

《しつこくいいますが、527年磐井の乱のときの継体天皇の物部麁鹿火に対する言葉

『長門(ながと)より東(ひむがし)をば朕(われ)制(かと)らむ。筑紫より西をば汝(いまし)制れ。専賞罰を行なへ。頻に奏すことに勿煩ひそ』

この言葉の長門はヤマトです。180年(3干支)後の707年(本当は706年だと思いますが)、不比等が物部連麻呂に文武天皇との関係を裏切らせるために取引したことを表しています。

それは706年の114(19×6)年前の蘇我馬子の崇峻天皇殺害と同一場面です。》

ですから、710年平城京遷都のときに、物部連麻呂がいたのは藤原京ではなく、大阪(難波、和泉のどちらか)です。

その証拠がこの図です。

平城京・難波宮・藤原京を結んだ線は直角三角形になります。

採る地点によって、微妙な違いが生じますが、これは平城宮を直角とする三角形に間違いありません。

どういうことかといいますと、『魏志倭人伝』の間違いをここでも応用していたのです。

『魏志倭人伝』では邪馬台国の位置は北九州の国々の南とされていましたが、実は東の間違いでした。

卑弥呼復活の預言書『魏志倭人伝』は重要ですから、その間違いどおりに、「記・紀」では直角の方位の間違いを実行しています。(いろいろみてきています)

出雲→平城京(・伊勢神宮)を真実の線とすると、その線と直角になる線の出雲→日向が架空の直線です。これが『天孫降臨』が出雲ではなく日向になった理由でした。

時計回りに90度違う線が真実となります。

ここもそうしたのです。

ですから、物部連麻呂が藤原京に残ったという線は、・・・・

あらら、逆になってしまいます。

図のA→Cを架空の線とすると、A→Bが真実の線となります。

しかし、そうすると、時計の反対周りの90度が真実となります。

そう考えるのではなく、C→Aを架空と考え、起点をAに動かしますと、Aから北が架空の線で、A→Bが真実の線になります。

(このような考え方は、スサノオが宇佐から侵入し奇襲をかけた、としたときに用いました)

多少、考え方に不備はあるかもしれませんが、物部連麻呂は藤原宮に残ったのではなく、難波(または和泉、または堺)にいたものと思われます。

式は間違っていたとしても、答えはあっているはずです。

(藤原宮の西で、難波宮の南という場所も考えられます。そこは高倉台という地名になります。神武東征の時の高倉下(たかくらじ)の剣が石上神宮に所蔵されています。名前が気になっただけで、関係ないかもしれません)

ただし、また解らないことがでてきました。

一体、いつ物部が没落するような事態が生じたのでしょうか。

587年の蘇我と物部の宗教戦争で物部が没落・滅亡したということはありえません。

587年にそんな事件は起きていないはずです。(第一、その場合、物部連麻呂が左大臣にまでなるはずがありません)

120年後の707年に起きたのでなければ、その後のことになります。

平城宮跡

http://watchizu.gsi.go.jp/watchizu.aspx?b=344133&l=1354749

藤原宮跡

http://watchizu.gsi.go.jp/watchizu.aspx?b=343007&l=1354825

難波宮跡

http://watchizu.gsi.go.jp/watchizu.aspx?b=344049&l=1353123

平城宮跡→難波宮跡

①266.971度 ②86.8157度 ③25.06542km

平城宮跡→藤原宮跡

①177.523度 ②357.529度 ③21.19675km

難波宮跡→藤原宮跡

①127.265度 ②307.426度 ③32.67012km

平城宮跡での角度

266.971-177.523=89.448度

難波宮跡での角度

127.265-86.8157=40.4493度

藤原宮跡での角度

357.529-307.426=50.103度

長屋王邸跡でもやってみました

長屋王邸跡→難波宮跡

①268.690度 ②88.5316度 ③25.46863km

長屋王邸跡→藤原宮跡

①178.644度 ②358.647度 ③20.44181km

難波宮跡→藤原宮跡

①127.265度 ②307.426度 ③32.67012km

長屋王邸跡での角度

268.690-178.644=90.046度

難波宮跡での角度

127.265-88.5316=38.7334度

藤原宮跡での角度

358.647-307.426=51.221度

よく90°、50°、40°という直角三角形が表われますが、これは辺の比が5:4:3の直角三角形ではありませんし、なぜなのでしょうか。

それよりも、もちろんのことですが、三つの宮が直角になっているということは偶然ではないはずです。

恣意的に、私が選んだ地ではありません。

直角の重要性の重大な証拠の一つです。