中途半端ですが投稿します。

日本書紀巻第一 神代上《第八段一書第四》にあるスサノヲのいた新羅・曾尸茂梨(ソシモリ)は牛頭山という説がありました。

しかし、どうも韓国には牛頭山が多くあるらしい。

伽倻山もそういわれていますし、「冬のソナタ」に出てくる春川(チュンチョン)にも牛頭山があるようですし、テペク(太白)山もそのようです。

http://www.j-texts.com/jodai/shoki1.html

《第八段一書第四》一書曰。素戔鳴尊所行無状。故諸神科以千座置戸、而遂逐之。是時。素戔鳴尊帥其子五十猛神。降到於新羅国。居曾尸茂梨之処。乃興言曰。此地吾不欲居。遂以埴土作舟、乗之東渡。到出雲国簸川上所在鳥上之峰。時彼処有呑人大蛇。素戔鳴尊乃以天蠅斫之剣、斬彼大蛇。時斬蛇尾、而刃欠。即擘而視之。尾中有一神剣。素戔鳴尊曰。此不可以吾私用也。乃遺五世孫天之葺根神上奉於天。此今所謂草薙剣矣。初五十猛神天降之時。多将樹種而下。然不殖韓地、尽以持帰。遂始自筑紫。凡大八洲国之内、莫不播殖而成青山焉。所以称五十猛命為有功之神。即紀伊国所坐大神是也。

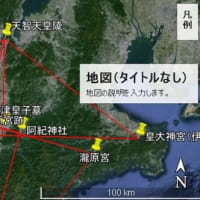

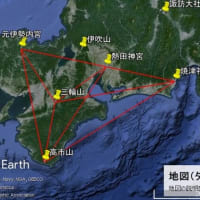

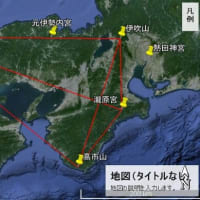

検索してみますと、春川(チュンチョン)-熊野本宮大社、熊野速玉大社を結ぶと、その線上に出雲大社、船通山がのっているという説がみつかりました。

記紀七夕論 付 スサノオ牛神論

http://www.ict.ne.jp/~igaokada/susanoo.htm

ですが、春川(チュンチョン)の牛頭山がどこだかわかりませんでしたので、はっきりとは言い切れませんが、春川(チュンチョン)-熊野本宮大社を結んでみても出雲大社、船通山がのっているとはいえないようです。

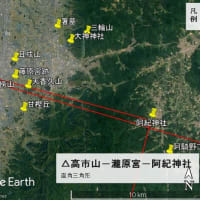

そこで、テペク(太白)山でやってみますと近くなっています。

新羅の曾尸茂梨(ソシモリ)で土から船を作って、「出雲国簸川上所在鳥上之峰」にいき、ヤマタノオロチを退治し、尾から草薙の剣をとり、「乃遺五世孫天之葺根神上奉於天」し「五十猛神天降之時」に植林をした。

『紀伊国所坐大神』は熊野大社に祀られている神のことでしょう。

しかし、それでも1300M以上離れています。

一直線であったとしても、何を意味するものでしょうか。

土と木が出てきますし、出雲を通ることから鉄を示唆するものならば、木が鉄を作る際の火力として利用された事を主張しているのでしょうか。

朝鮮には木が少なくて、鉄鉱石は産出しても鉄を生産できなかったといっているのでしょうか。

木・火・土・金・水が登場している話なんでしょうか。

大韓民国・テペク(太白)山

北緯37度05分46.75秒、東経128度54分58.26秒

出雲大社

北緯35度24分06.95秒、東経132度41分06.90秒

熊野本宮大社

北緯33度50分25.80秒、東経135度46分24.68秒

大韓民国・テペク(太白)山→熊野本宮大社

Ⅰ118°06′18.03″ Ⅱ302°05′19.62″ Ⅲ719,345.131(m)

大韓民国・テペク(太白)山→出雲大社

Ⅰ117°54′22.82″ Ⅱ300°08′08.69″ Ⅲ387,391.864(m)

出雲大社→熊野本宮大社

Ⅰ120°33′55.95″ Ⅱ302°19′14.13″ Ⅲ331,958.302(m)

387,391.864(m)+ 331,958.302(m)=719,350.166(m)

719,350.166(m)-719,345.131(m)=5.035(m)・・かなり差があります。

距離にして1300m以上はなれていますから、一直線とはいいがたい。

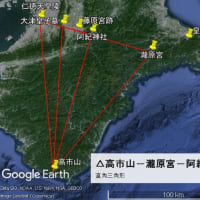

ですが、一直線になる地点は、太白山道立公園の中にあるはずです。

北緯37度07分16.75秒、東経128度55分39.37秒をXにすると

X→熊野本宮大社

Ⅰ118°20′37.63″ Ⅱ302°19′19.77″ Ⅲ719,762.931(m)

X→出雲大社

Ⅰ118°20′42.46″ Ⅱ300°34′06.41″ Ⅲ387,804.629(m)

出雲大社→熊野本宮大社

Ⅰ120°33′55.95″ Ⅱ302°19′14.13″ Ⅲ331,958.302(m)

331,958.302(m)+ 387,804.629(m)=719,762.931(m)・・一致

この地点になにかあればおもしろいのですが・・・。

日本書紀巻第一 神代上《第八段一書第四》にあるスサノヲのいた新羅・曾尸茂梨(ソシモリ)は牛頭山という説がありました。

しかし、どうも韓国には牛頭山が多くあるらしい。

伽倻山もそういわれていますし、「冬のソナタ」に出てくる春川(チュンチョン)にも牛頭山があるようですし、テペク(太白)山もそのようです。

http://www.j-texts.com/jodai/shoki1.html

《第八段一書第四》一書曰。素戔鳴尊所行無状。故諸神科以千座置戸、而遂逐之。是時。素戔鳴尊帥其子五十猛神。降到於新羅国。居曾尸茂梨之処。乃興言曰。此地吾不欲居。遂以埴土作舟、乗之東渡。到出雲国簸川上所在鳥上之峰。時彼処有呑人大蛇。素戔鳴尊乃以天蠅斫之剣、斬彼大蛇。時斬蛇尾、而刃欠。即擘而視之。尾中有一神剣。素戔鳴尊曰。此不可以吾私用也。乃遺五世孫天之葺根神上奉於天。此今所謂草薙剣矣。初五十猛神天降之時。多将樹種而下。然不殖韓地、尽以持帰。遂始自筑紫。凡大八洲国之内、莫不播殖而成青山焉。所以称五十猛命為有功之神。即紀伊国所坐大神是也。

検索してみますと、春川(チュンチョン)-熊野本宮大社、熊野速玉大社を結ぶと、その線上に出雲大社、船通山がのっているという説がみつかりました。

記紀七夕論 付 スサノオ牛神論

http://www.ict.ne.jp/~igaokada/susanoo.htm

ですが、春川(チュンチョン)の牛頭山がどこだかわかりませんでしたので、はっきりとは言い切れませんが、春川(チュンチョン)-熊野本宮大社を結んでみても出雲大社、船通山がのっているとはいえないようです。

そこで、テペク(太白)山でやってみますと近くなっています。

新羅の曾尸茂梨(ソシモリ)で土から船を作って、「出雲国簸川上所在鳥上之峰」にいき、ヤマタノオロチを退治し、尾から草薙の剣をとり、「乃遺五世孫天之葺根神上奉於天」し「五十猛神天降之時」に植林をした。

『紀伊国所坐大神』は熊野大社に祀られている神のことでしょう。

しかし、それでも1300M以上離れています。

一直線であったとしても、何を意味するものでしょうか。

土と木が出てきますし、出雲を通ることから鉄を示唆するものならば、木が鉄を作る際の火力として利用された事を主張しているのでしょうか。

朝鮮には木が少なくて、鉄鉱石は産出しても鉄を生産できなかったといっているのでしょうか。

木・火・土・金・水が登場している話なんでしょうか。

大韓民国・テペク(太白)山

北緯37度05分46.75秒、東経128度54分58.26秒

出雲大社

北緯35度24分06.95秒、東経132度41分06.90秒

熊野本宮大社

北緯33度50分25.80秒、東経135度46分24.68秒

大韓民国・テペク(太白)山→熊野本宮大社

Ⅰ118°06′18.03″ Ⅱ302°05′19.62″ Ⅲ719,345.131(m)

大韓民国・テペク(太白)山→出雲大社

Ⅰ117°54′22.82″ Ⅱ300°08′08.69″ Ⅲ387,391.864(m)

出雲大社→熊野本宮大社

Ⅰ120°33′55.95″ Ⅱ302°19′14.13″ Ⅲ331,958.302(m)

387,391.864(m)+ 331,958.302(m)=719,350.166(m)

719,350.166(m)-719,345.131(m)=5.035(m)・・かなり差があります。

距離にして1300m以上はなれていますから、一直線とはいいがたい。

ですが、一直線になる地点は、太白山道立公園の中にあるはずです。

北緯37度07分16.75秒、東経128度55分39.37秒をXにすると

X→熊野本宮大社

Ⅰ118°20′37.63″ Ⅱ302°19′19.77″ Ⅲ719,762.931(m)

X→出雲大社

Ⅰ118°20′42.46″ Ⅱ300°34′06.41″ Ⅲ387,804.629(m)

出雲大社→熊野本宮大社

Ⅰ120°33′55.95″ Ⅱ302°19′14.13″ Ⅲ331,958.302(m)

331,958.302(m)+ 387,804.629(m)=719,762.931(m)・・一致

この地点になにかあればおもしろいのですが・・・。