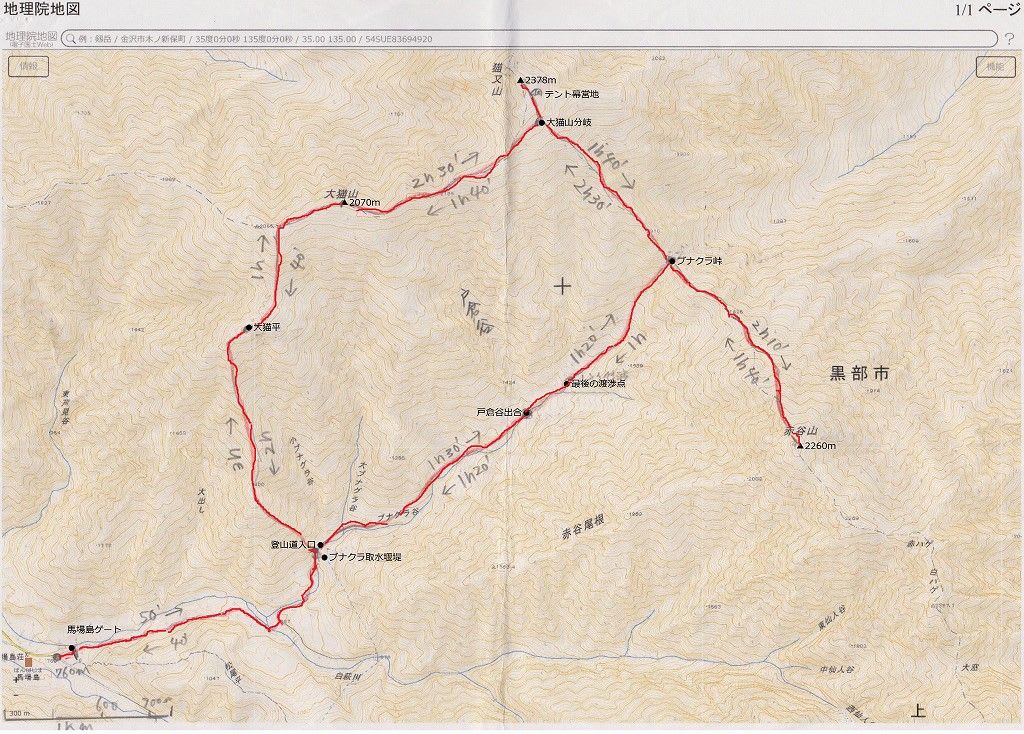

10月15日(土) 天気=晴れ

馬場島ゲート→ ブナクラ峠→ 赤谷山→ 猫又山

06:25馬場島ゲート→ 06:56ブナクラ取水堰堤→ 08:10~19戸倉谷出合→ 08:28最終渡渉点→ 09:23~33ブナクラ峠→ 10:55~11:11赤谷山→ 12:27~41ブナクラ峠→ 14:28大猫山分岐→ 14:31~46テント場→ 14:55~15:05猫又山→ 15:10テント場

昨日は北陸道の小矢部SAで一夜を過ごした。高速道路のSAは施設が充実して車中泊場所としては快適なんだが、レストランでアルコール飲料の類を飲めないのが残念、美味しそうな海鮮定食があったから何としてもビールを飲みたくて手荷物にカップと缶ビールを忍ばせ、店員さんの眼から離れた席でお店のグラスに缶ビールの中身を注ぎコソコソと飲んだが、これが実に美味かった。でも良いオジサンはマネしないでくださいね。

つまらぬヨタ話で手間をとったが、早朝SAを出発し、滑川ICで降りると近くのローソンで朝食をとり、剣岳の登山口、馬場島へと車を走らせる。馬場島荘の前を通過すると、左に分岐するダート道に入り100mほどで車道を閉ざすゲートに到着し、路肩の空き地に車を停める。

馬場島ゲート(ここから歩く)

空き地には10台程の車が駐車している。今日明日の好天を狙ってソコソコの入山者がいるようだ。準備を終えると二日分の装備を背に出発する。しばらくは川沿いの車道を歩く。白萩川に架かる橋を渡ると道が分岐し、左折してブナクラ谷の道を進む。橋の先には建設現場の仮設事務所があり、そこから程なくして取水堰堤に着いた。以前はここまで一般車の通行が可能だったそうだ。又ここには明日降る予定の大猫山へ向う登山道入口がある。

ブナクラ谷取水堰堤

この先から登山道に変る。沢沿いの薄い踏み跡が続いているが迷うほどじゃない。概ね沢の左側(右岸)沿いに進む。取水堰堤から約1時間余で戸倉谷出合の渡渉点に着いた。かなりの水量で雨天時等渡渉に苦労するかも知れない。ここで水を確保する。

登山道入口

登山道からブナクラ峠を見上げる。

戸倉谷出合(渡渉地点)

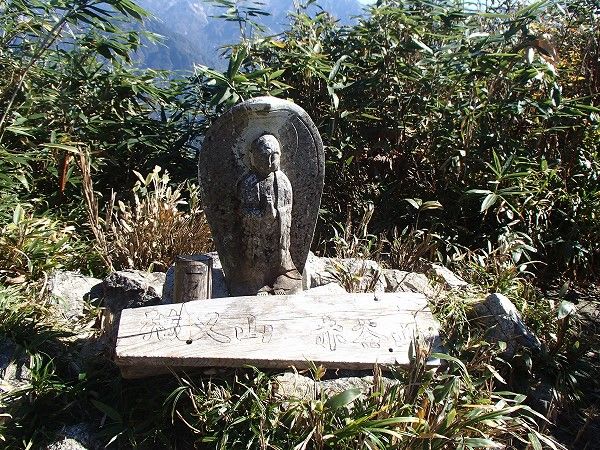

更に10分程進むと最後の渡渉地点、(最後の水場)ここも戸倉谷と変らぬ水量であった。この先からブナクラ峠に向かってグングン標高を上げて行く。キツイ道だがだんだん展望が開けてくるのが嬉しい。最後に岩が積み重なった急斜面を直上して、石の地蔵さんが安置されたブナクラ峠に着いた。

最後の渡渉地点(最後の水場)

ブナクラ峠への登り

峠直下、岩の積み重なった斜面

ブナクラ峠のお地蔵様

峠からの眺めは良く、後立山連峰を初めて望見できた。峠にザックを残置し、飲料水と行動食だけ持って赤谷山へと向かう。藪の煩い細尾根の道を登って行く。やがて尾根の東側斜面をトラバースする踏み跡に変り池塘などもあり美しい所だ。ここで中年男性二人連れの登山者に追いついた。この先を単独の男性が先行しているとの事。

峠から登って来たブナクラ谷

赤谷山への登り

登山道から峠を挟んで猫又山

彼らを後に更に進むと、今度は尾根に向かって狭い岩溝状のところを登って行く。峠から赤谷山までのコースは全般に急登だが、この辺りが一番急峻だ。尾根に達すると一段と痩せた尾根道を登って行く。一部ブナクラ谷側に道が浸食された個所もあり通過に注意を要する。山頂間近と思われた時、前方を登る先行者の姿が見えた。彼を追うようにして念願の赤谷山(2260m)に着いた。

登山道の崩壊地点

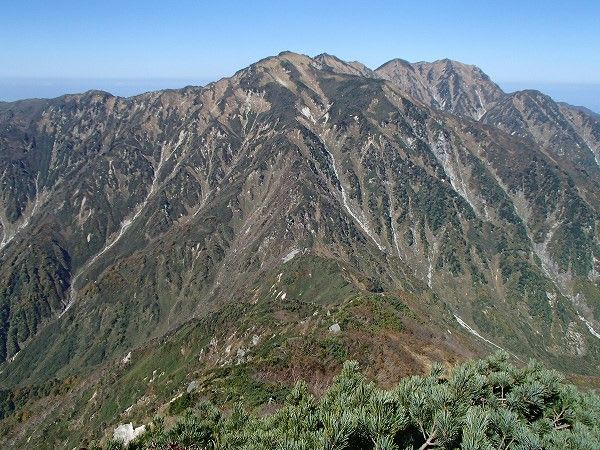

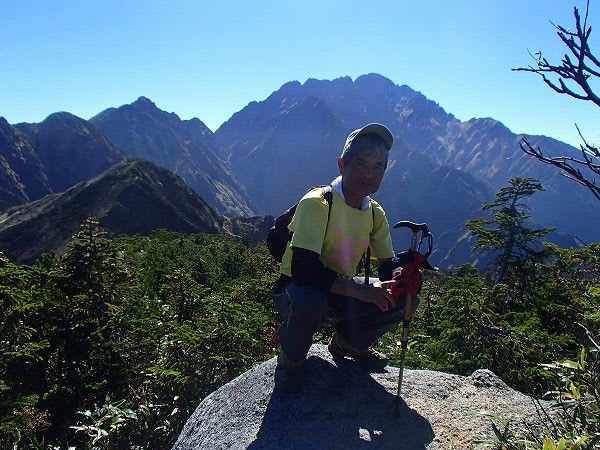

赤谷山山頂(背景は剣岳)

「剣見るなら赤谷山で・・・」と謡い文句があるそうで、岩尾根越しに見る剣岳の姿が雄々しく猛々しい絶景だ。先行者は石川県在住の若い男性だった。以前は埼玉にも住んで居たそうで私の街の事も知っていた。「仕事の合間に山歩きしているが、この地は良い山が沢山あるから楽しい。」と言っていた。全国チェーン大型店に勤めるという感じの良い青年だった。

赤谷山から剣へ続く岩尾根

心地良い山頂台地(右の男性が石川県の青年)

もうしばらく憩うという彼と別れ山頂を後にする。兄元が見辛い藪に隠された踏み跡なので下山の道も気疲れする。岩溝の道を急降下し、池塘のあるトラバース道まで来るとホッと一息いれた。山頂部と池塘がある地点だけが赤谷山コースでテントの設営が可能だ。

赤谷山コースの池塘

もうすぐブナクラ峠

峠に戻ると重いザックを背負い、今度は反対側の猫又山へ向い登って行く。最初から転げ落そうな急登だ。重荷が私の身体を引きずり下ろそうとする。地球の引力の偉大を実感する。ザックの中には4リットルの水(缶ビールもいれたら4,5リットル)がある。ロープや笹枝を掴んで我慢の登りが続く。

峠から見上げる猫又山への登り

長々と続く猫又山への道

それでも急登の分だけ標高をグングン稼げる。身体も重荷に馴染んできたようだ。(今夏の南アルプス幕営縦走の体験が役立っている。)藪漕ぎの道が続くが、踏み跡はしっかりついているので迷う程じゃない。背後の赤谷山が同等の高さになったと思う頃、笹薮が途切れ岩混じり明るい草原の道に変った。

猫又山への登りから赤谷山(左手前)と剣岳(右奥)

藪漕ぎの道

明るい草原の道に変わった。

それでも急登なのでテントを張る場所は無いかと捜しつつ登っていると、大猫山へ向う道が左へ分岐していた。そこから少し上が平坦な草原の台地で眺めもすこぶる良く、ここにテントを設営する事にした。

大猫山分岐地点

テント場

テント場から剣岳

テント場からブナクラ峠を見下ろす。

テントの設営を終えると軽装で猫又山へと向かう。途中にテントが一つ設営されていた。その少し上が念願の猫又山(2378m)であった。静かな山頂からの展望は素晴らしく、しばらくその眺めに魅入る。

猫又山山頂

山頂のお地蔵さんと奥に釜谷山(中央)と毛勝山(右)

北側には毛勝三山の毛勝山や釜谷山が雄々しく聳えているが、そちらへ向かう踏み跡は無さそうだ。20分程滞在し山頂を後にする。降る途中テントの人に声を掛けると、何と単独で来た若い女性であった。逞しい女性だなあと感心する。あまり近くにテントを張らないでよかった。

テント場から剣岳(左)と大日岳(右)、中央奥は黒部アルペンルートの室堂

テントに戻るとノンビリ景色を眺めて寛ぐ。夕日が傾き始めた頃、夕餉の準備を始める。すると若い男女が「コンニチワ」と声を掛けて登って来た。アベックさんは単独女性と私のテントの中間地点にテントを設営したようだ。

ディナーの献立は、肉と貝の缶詰、朝鮮漬け、ワカメスープ、それにおつまみ各種、豪華な献立に合わせて飲むビールの美味い事、正に至福の時に酔いしれる。食後は陽が暮れなずむまで、大自然の絶景を飽かずに眺める。この風景、私のメモリアルで一生忘れ得ぬだろう。今夜は満月だったので、自然の常夜灯が地上を照らし懐中電灯要らずだったが、星々の饗宴が見られなかったのは残念だった。

残照に染まる剣岳

後立山連峰の唐松岳と五竜岳の間に満月が昇る。