今朝は雪かきから始まった。

久しぶりの積雪である。

雪国は、もっと大変なのだろうと思いを馳せたのである。

今日は「縄文海進」について少し触れてみたいのである。

縄文時代を語るのに避けて通れない現象であるし、地球環境の変化である。

縄文時代からの谺が東海道には轟いているのである。

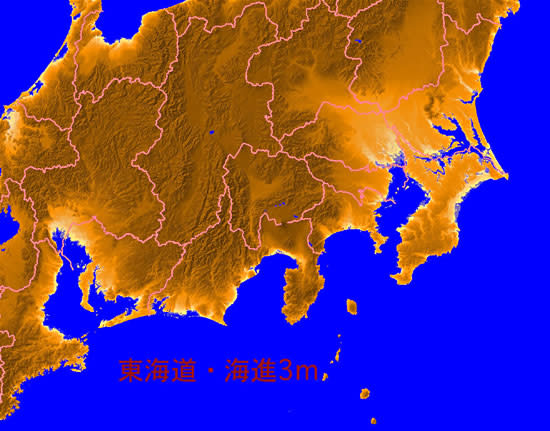

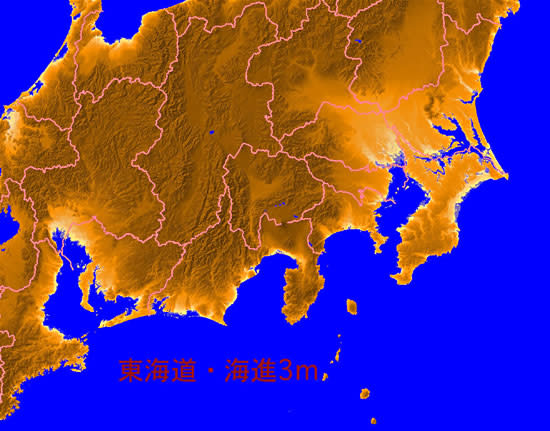

これは現在の東海道のベルト地帯である。

海進3メートルでここまで海が入り込んで来ていたのである。

大阪湾も深く海水に抉(えぐ)られている。

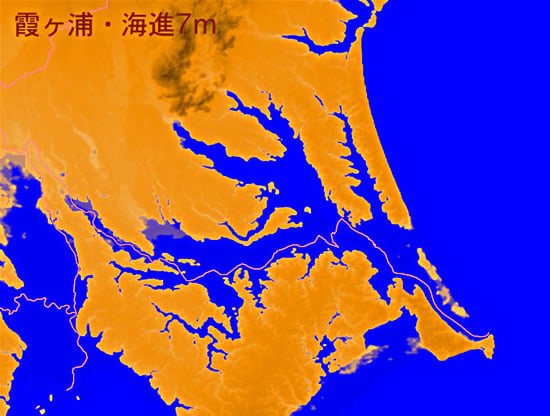

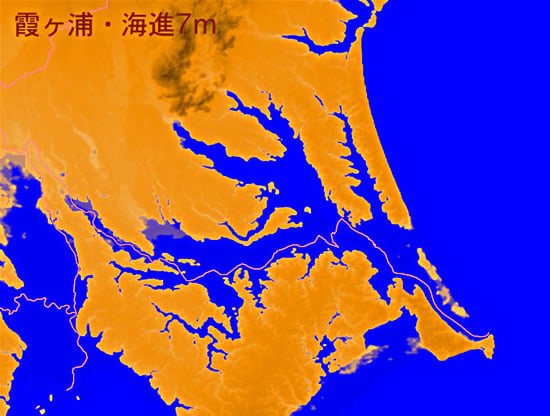

7メートルだとここまで海が入り込んでいるのである。

とりわけ東京湾は関東地域にまで海が入り込み、霞ヶ浦は海に没している。

霞ヶ浦などは、ノルウェイのフィヨルドのようである。

もちろん、ノルウェイの海岸線の入り組んだフィヨルドは縄文海進の産物である。

極寒期には東京湾が陸地になり、利根川・荒川・多摩川を合わせた大河が深い谷を刻みながら流れてたのであるけれど、縄文海進によって東京湾が復活し、さらに谷に沿って現在の栃木県まで海が進入している。

従って、栃木県や埼玉県にまで貝塚が点在しているのである。

これは埼玉県富士見市の水子貝塚公園の入口である。

縄文海進とは、縄文時代に日本で発生した海水面の上昇のことである。

海面が今より3~5メートル高かったと言われ、縄文時代前期の約6,000年前にピークを迎えたとされているのだ。

日本列島の海に面した平野部は深くまで海が入り込んでおり、気候は現在より温暖・湿潤で年平均で1~2℃気温が高かった。

海面は、約19000年前から上昇し始めた。

世界的には海面は年間1-2cm上昇し、場所によっては100m上昇したのであった。

霞ヶ浦のシュミレーションは目を見張るものがある。

これが現状である。

海進7メートルの霞ヶ浦一帯である。

「入り江」が入り込み、台地は激しく抉られているのである。

縄文海進は、貝塚の存在から提唱されたものである。

海岸線付近に多数あるはずの貝塚が、内陸部でのみ発見されたことから海進説が唱えられた。

当初は、日本で活発に起きている火山噴火や地震による沈降説も唱えられたが、その後、海水面の上昇が世界的に発生していたことが確認され裏付けられたのである。

水子貝塚に設置してある説明図である。

良く出来ている。

縄文草創期は約1万3000年前である。

この期の初め頃は日本列島が大陸から離れる直前であったと推測されている。

晩氷期の気候は、短期間に寒・暖がおこり、厳しい環境変化であった。

温暖化が進行し、氷河が溶けて海水面が上昇し、海が陸地に進入してきたのである。

この竪穴式住居の入口から眺めていたのは、どんな景色だったのだろうか。

その後、解けた氷河で増えた海水はゆっくりと海底を沈降させ、見かけ上で海が後退した。

「海退」というのである。

にほんブログ村

にほんブログ村

荒野人

にほんブログ村

にほんブログ村