「丸干しをアンチョビ(みたい)に」

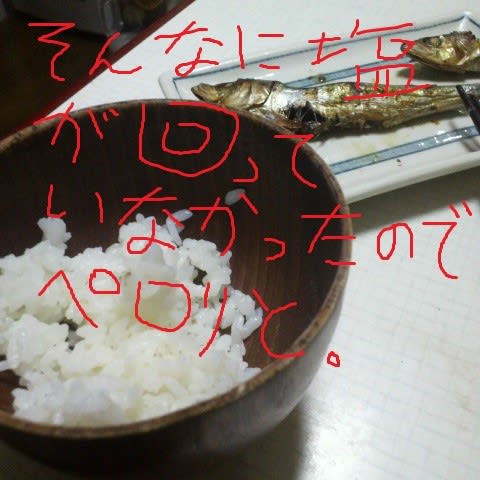

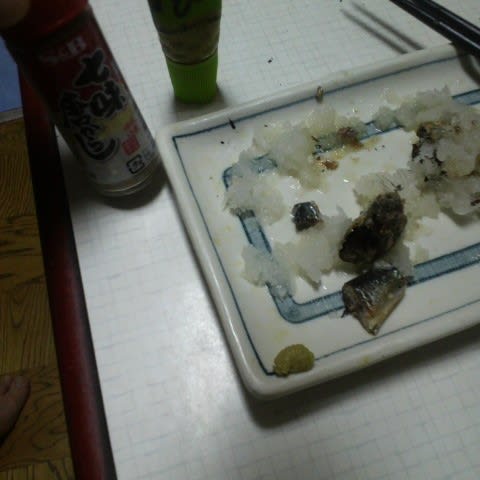

冷凍をしておいた丸干しに塩がまわってしまったと思って

2本だけ焼いて

最初は

最初は中村主水的なご飯にしたが

まだ、そんなに塩が回っていなくて

まだ、そんなに塩が回っていなくて結構食べられたので

(秋刀魚と鰯は、内臓の構造上、

腸を食べられる、

レバーと同じだからか?鰯の骨と内臓まで食べると

不思議と元気が出るんだよなー、

本当に何故か?不思議、でも魚だから

食後が「軽い」っていうか・・・)

焼いた2本は食べてしまったのだが、

↓

(流石に全部を食べると塩分過多になる可能性が高いので)

初志貫徹でアンチョビみたいにしようと、頭を取って

腸を出し

(

煮る場合は腸とか頭を取らないと苦味が増長されるので)

苦いのは嫌だから洗って

結局

(ふつうの)「手開き」と同じように開いて

一応骨を取った。

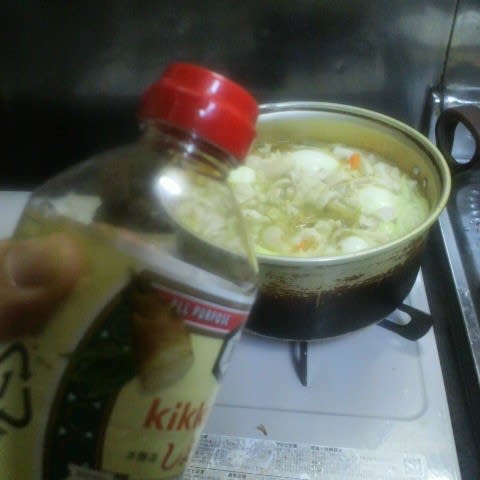

ツナ造り

ツナ造りの油があったので、一応骨も一緒に(

←背骨がどのぐらい柔らかくなるのか?

骨煎餅みたいに食べられるのか?実験)、

コンフィや

アヒージョみたいに煮てみた。

ある程度弱火で煮たら、

火を切って余熱で

(

高温になり過ぎて発火しても嫌だから切ってしまう←弱火で煮てればいいんだろ?と・・・)

これを2回繰り返した。

本当は

油でコーティングをしておけばより長く保つのだが、

そんな量でも無いので・・・

やや暖かいうちに

濾して、煮沸した瓶に。

確かにアンチョビみたくなった

確かにアンチョビみたくなった、

やや発酵の深みが足りない気がしないでもないが、「安物」と言われれば「そうなのかな」ってほぼ気付かない程度な気が・・・

そのぐらいアンチョビにソックリ・・・

(

骨も食べられるし悪くない・・・)

『昼食にパスタ』

忙しかったので昼飯に急いで、

炒ったパン粉をかけて

ショートパスタで作る

絶望風のパスタに(キャベツの自然さは殺されてしまうが、

追いEVオリーブオイルをするとかなりイタリアンっぽく・・・)

『バーニャカウダ』

このお手製アンチョビをバーニャカウダにするが

骨をどうするか?だな・・・

かなり柔らかいのだが・・・旨味もあるし。

よし、計測に

入れよう

※

※同量のニンニクだけれど、中国産は少し怖いし、そんなに

大量にストックが無いので、

イタリアンとかフレンチでは

芯を抜くが、最近私は

カレーや中華でニンニクが足りない時に芯も入れていたから、

1個~2個ぐらい僅かに芯を加えてアタック感を増せば、

足りない分のニンニクのアタック感を補強出来るかなって。

※

※あと普通、半分に割って茹でるけれど、

多少細かくすればその半分の時間で茹でる事が出来るのではないか?と考えてみた。

多くは牛乳だけで茹でるが

多くは牛乳だけで茹でるが、

※調べていたら水だけや水と牛乳で茹でるレシピも出てきたので、

(その茹でた牛乳も利用するレシピもあった)

勿体ないから牛乳と水を足して煮るレシピで。

(

細かくしてあるから蒸発する前に火が入るだろうし、そんなに量は要らないハズ、ヒタヒタぐらいでも少し多いかも)

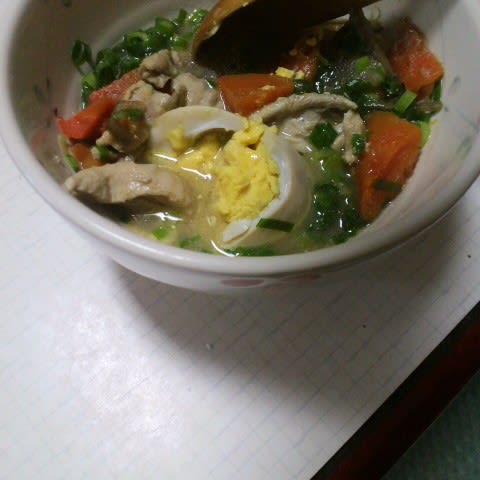

家にある野菜

家にある野菜も蒸してみよう

ズッキーニの方がモロいかもしれないのでニンジンの上に置いて

時間調整をしてみた。

加熱時間は通常の半分ぐらいでいいだろとやってみたら・・・

当たり!!、半分の時間でニンニクが柔らかくなった

それを濾すんだけれど・・・

(流石に茹で汁再利用は

量が少ないだけに俺にはやる勇気は無い)

アンチョビとニンニク・オリーブオイルをフードプロセッサーでペースト状にし

(

背骨やヒレはハサミでやや「きざんで」、少し多めに回転させる事で「ふりかけ」みたいにより細かく)

※

※鍋で温め直すのだが、

さっきニンニクを茹でた鍋を再利用すれば洗い物を1個減らせたのだなー

(シマッタ、経験値と読みが甘かった・・・)

弱火で

※ワリと頻繁に

かき回していないと焦げ付くので要注意

!!

量が少ないので焦げるから

適度な所で火を切って余熱で

塩とハーブ類で味を整え

やはりアンチョビではなく即席のアンチョビなので

『深み』が足りない気がする為、普通のバーニャカウダでは私は胡椒を使わない事が多いが、

今回は胡椒を入れて味を調整しておこうかな・・・

家にある野菜類と蒸し温めたシーフードミックス

・生キャベツ

・生トマト

・蒸したニンジン

・蒸したズッキーニ

(エビと)ニンジンがめっちゃあう!!

(エビと)ニンジンがめっちゃあう!!

キャベツも悪くない

トマトは普通

ズッキーニは加熱し過ぎたか、

なんかイマイチ・・・

※でも、確実にほぼバーニャカウダになったわ・・・

(僅かに風味というか

『深み』が違う程度か・・・言われないと解からないと思う、

※ただアンチョビではなくアヒージョやコンフィに近い

油煮なので、普通の

バーニャカウダより少しシツコイかもしれない、

オリーブオイルを少し控えればよかったな・・・←ミキサーカップの刃が回らないと嫌なので結構入れてしまった・・・)

余ったのでラップをかけて冷蔵庫へ

(この量のバーニャカウダソースを

全部食べたら脂質異常と高血圧になって死ぬので・・・)

後で、短めにレンチン

後で、短めにレンチンし、少し冷まして

ややシツコイという事は、

野菜を足せばサッパリさを表現出来るので、

イマイチだったズッキーニと余っていたニンジンと共に少し冷ましたバーニャカウダを入れ回転

塩で味を調えたら

おお、

やや軽快になった印象、

ピースープとか

ポタージュにやや近いけれど、、、

これでパスタとかを作ったら

野菜の『深み』のあるソースになるのだろうなーって。

で、結局(

大量消費可能な)

フライパンピッツアにした。

バーニャカウダらしく焼けても野菜を追加しまくる。

よし!!、底面を今回は注意してマダラのヒョウ柄に・・・

(この

新しいガス台まだ慣れていないので)

縁をバーナーで炙り、まあ、こんな感じで・・・

更にレタスを乗せ、こういう

大量にのっけたピザは、

ピザカッターより包丁が良い

※

薄いピザでもよかったかな?

思ったよりサッパリし過ぎていた・・・

油脂分が少し多目だから野菜を増やしたのだが、

野菜を混ぜた分よりサッパリし過ぎていたんだなー。

(不味くて食べられないってワケでもないんだが・・・悪くも無いし)

オマケ①

バケットに塗って焼くという選択

(鉄板皿をしこうか迷ったが、うちはギリ大丈夫だった、アルミホイル敷けばより安全だったかな

←垂れると掃除が大変じゃん!!?)

フュージョン料理っぽく

?

なーんてね・・・

挟んでもイケる。

↑

このオシャレさ?というか

『手軽さ』は

今までの自分の中に無かったビジュアルの感覚。

野菜とイワシというサッパリとしたモノだからかなぁ~

最近、鰯ばっかり食べているな・・・

オマケ②

残りを、鍋にジックリかけオリーブオイルを溶かし出し

ズッキーニを入れてサッパリし過ぎてしまったらなら、逆にズッキーニを足して、ズルイけれどズッキーニを前面に出す方向にしてみようかなって。

(パスタの茹で汁で溶かしつつ、焦げないように)

お、中々良い感じ

ペーストが残り少なかったのでパスタの量を60gにして足りない分はパンを齧った。

最初からアンチョビもどきが入っているので、やや塩気が強目になったが、

よくイタリアンは塩気が強いなんて言われるけれど、もしかしたら野菜のカリウムで排出をしているのではないだろうか?って?

近年イタリアンを構想する時に先ず野菜をベースに考え始めると即完成系が構築し易いという事と、

世界で1番癌が少ないってのも、トマトだけの影響ではないハズだし、

いくらスローフードで陽気に生きるといっても限度があるし、ストレスが溜まらない人間なんていないし(←どんな人間でも絶対に少しはあるもの)、

強い塩気で血管が傷付くハズなのに、それもなさそうだし・・・、

↓

という事はトマトも含めイタリア人の癌少な目&健康な理由は野菜なのかなーって。

昔の長寿国の日本ですら及ばない部分が必然的にあるんじゃないか?って少し興味を持っていたので、

今回改めてそれを感じた(気がした)

なんとなくだけれどね

最近カリウムによる塩分の排出が私の中のテーマ

↑

以前「徳川家康が味噌汁ではなく野菜タップリの御御御付(おみおつけ)を食べていて、塩辛い当時の味噌なのに野菜のカリウムで塩分を輩出していたのでは?(それを昔の人々は本能的に解かっていたのでは?)」と戦国武将の食生活に関する本を読んでから信長ではないが「理に適う」と感じた。

ロジカルに理解は出来ないが右脳型なので感性で整合性が合っている気がする事はなんとなく・・・

実際あの時代に戦国武将の中では相当長く生きたワケだし。

(上杉謙信は梅干しを酒のツマミにし過ぎて脳卒中になっているワケだし←ひたすら酒でってそれもどうかと思うが、そんなにツラかったのか?って)

追加!!

本当は

以前学んだ和食みたいに大根おろしと和えて食べてみたかったが、偶々大根が高かったので、この時はバーニャカウダにしたんだ。

※だって塩が回っていたら嫌だったから・・・

(後日、又安かったので焼いて、ハサミでぶつ切りにし、

ただ大根おろしと和えてみた・・・ホントはポン酢をかけるのだったな・・・でも

このままの方が素材が活きる!!)

※なんてことないのにスゲー、美味しかった!!

素材が活きているし、大根おろしで塩気が

まあるくなる。

途中、ワサビ等の薬味を添えても・・・

又、変化を楽しめる。