The Rest Room of ISO Management

ISO休戦

波多野澄雄ら・著“決定版 日中戦争”(新潮新書)の読後の私なりの総括

新型コロナ・ウィルス担当相の“強い警戒感を持って、事態を注視しています・・・!”の常套句が、“最大限の警戒感を持って、・・・!”に変わった!?だがあいかわらず、有効な手立てを打たない御大臣様。ワクチン普及が決め手だが、それは管轄外?!♪ウッ!マンボーか緊急事態宣言か、しかもそれをいつまでやるのかで、悩むのがせいぜい、といった風情。判断基準が“総合的判断”だから、基準は無いも同然で、結局のところその時の思い付きでテキトーなのだ。だから、この1年失敗続きなのだ。そして失敗していることすら分かっていないのではないか。その認識が無ければ、反省すらできない!後述するようにあたかも、旧帝国陸軍軍人と同じ発想に見えるが、色眼鏡だろうか。

そのワクチン!親にやっとワクチン接種券が送られて来た。予約手続きが報道の通り“ややこしい”!ので私のところに持ち込まれて来た。なので代わって、予約登録をやってみた。不思議に思ったのが、ここでどうしてマイナンバーがここに登場しないのだろうか?疑問なのだ!マイナンバー・インプットが前提であれば、各自治体の予約システムと国の大規模接種の予約システムと連携すれば、二重登録は防げるはずではないのか?偽入力もかなり防げるハズ!こんなことは、システムを組む初歩的前提ではないのか?まさか、そんな発想も無くやっているのではあるまいな。

まぁとにかく予約入力の手順、先ずは添付の案内書には、パソコン入力とあるのだが、URLは示されていない。QRコードから画面を呼び出すようになっているので、スマホ使用しなければならない。だが私はスマホ入力は画面が小さいし、指での入力は間違いやすいので苦手だ。一旦、スマホでやってみたが案の定、やりにくい。何故かしらいきなり、2回目接種の予約となる。何度やってもそうなる。何だかオカシイと気付き、PCから画面検索して予約のためのURLを捜し出し、入力することにやり直した。このように出だしからやり辛い!

PC画面入力で気付いたのは、“ログイン”のボタンが右上にあり、その直下に“利用者登録”のボタンがあることだ。となると、予約前に本人登録が必要らしいと気付いた。これはPCで入力し始めて分かることだった。だが、これだから先ずは、一連の“操作マニュアル”のプリントアウトは必須であろうか。

本人登録の後、いよいよ、接種の場所の選択と、その場所の都合の良い期日の選択。不便な場所にある医院などが多い。ヒマな医院を選んでいるのか、或いはヘボな中規模医療機関を選んでいるのかと思うほどだ。選んで行っているつもりのかかりつけ医はリストにないのが不思議だ。だから、どこを選ぶかでまた悩む。時期と場所の選択、他人の都合を考慮するのに時間がかかる。

お笑いが、登録者の生年月日の入力だった。出来合いのカレンダーを更新させながらインプットする形式になっていた。それがインプット当日のカレンダーからスタートするのだが、年嵩の老人には手間ばかり食う。10回近いカレンダー更新でやっとのことで目指す年月日の入力となった。年月日を別々のプルダウンにするなり、数字をインプットさせるようにした方が早いのにアホカ。

最後に、接種券番号の入力でヤット何とか一丁上がり。気付けば、先に言ったマイナンバー入力の手順が無かった次第だ。これで何だかんだで2時間強。大仕事だった。もっと簡単にならないのか。それこそマイナンバーをインプットすれば、それだけで、本人確認の住所氏名年齢の改めての入力手間は省略可能だろう、と思うのだが、どうだろう。システム的には本人確認のマイナンバーに紐ついた暗証番号登録が前提だったかもしれないのだが・・・。

システムと言えばこのところ、日本の様々な組織の電子システムがハッカーに襲われているとの報道が一気に出て来ているように思う。何だか、ヤワなシステムばかりなのだろうか。

政府のマヌケなワクチン予約システムと言い、日本製のシステムは使いにくく、しかもヤワなのだろうか。そういう点で、日本人の作る電子システムのレベルは低い印象だが、どうなのだろう。ここに、世界に出遅れている日本の一端があるような気もする。日本のシステム・エンジニアの量と質が問われている。人材不測だからか、中国人のエンジニアを雇い、中国政府に情報駄々洩れのシステムを作られてしまっている

ソフト・ハウスのEMS審査を結構やって来たが、確かにいずれもお世辞にも高いレベルの思考力とは言えず、何の工夫も見られず、“他社はどうですか”と言い、全く失望せざるを得ない会社ばかりだった。このままでは日本の将来は暗い!電子システムは今や社会基盤だからだ。このままでは、製造工場の新設設備一つすらロクに動かず、誤動作ばかり、となるのではないか。

7月末までに“高齢者ワクチン接種完了!”が大目標のようだが、100%の達成は可能なのか?しかもそれで日本、少なくとも東京周辺の集団免疫獲得となるのだろうか。集団免疫獲得には70%以上の人々が免疫を獲得していなければならないはずだが、高齢者だけの100%ワクチン接種達成程度では無理ではないか。むしろキャリアーとなる若者もワクチン接種完了していなければ、集団免疫獲得とはなるまい。少なくとも東京周辺の集団免疫獲得とならなければオリパラ開催は科学的必要条件を満たさないのではないのか。そうでなければ、オリパラ開催後の東京は、世界中からの新型コロナ・ウィルス変異株の競宴オリンピックの修羅場となるのではないか。これは正しくピンボケのアホアホ大目標!

オリパラ開催が政権維持の大前提だという政治目標であるなら、ワクチン普及のスケジュールと整合させるのが当然であった。恐らくそれが、今年の年始早々の最大の課題だったはずだが、何故かそれがスルーされ、未だにオリパラ開催とワクチン普及のスケジュールの間に整合性がない。

この状態で今の内閣は、閣僚それぞれがチームの一員として一丸でワークしているとは思えない!首相にリーダーシップがあるとは思えないのだ!情けない限りだ!そういう点で、最早、時限政権と見限られているのだろうか。しかし、広島問題を抱えて自民党内もザワついてガタガタの様相。そこには無責任アホアホ前首相のノーテンキの影がチラつく。これで野党が政権を取れなければ、この国はどうなるのか?

さて、前回は、旧帝国軍人、取分け陸軍軍人の思考形態をさぐりたい思いで、ノモンハン事件の推移を追ってみた。そのために、先日亡くなった半藤一利・著“夏のノモンハン”を読んだ。選んだ本は間違いなく、かなり当時の陸軍軍人の身勝手さが分かる内容だったように思われる。“お勉強”はせず、独りよがりで傲慢!それが無茶な作戦を立てても、上長が“元気があってヨロシイ”と言うので、ますます増長する。天下御免の傲慢居士。*とは言え私には、何故、そうなったかまでを知るには未だ遠い道のりがあるのではなかろうか。

*:最近、気付いたのだが彼らは戦争をあたかも、柔道や剣道・相撲のような個人的格闘技に擬して思考していたかのようで、それがために“気合”を重視し、精神論に傾いた原因があったのではあるまいか。海軍の真珠湾攻撃でも、戦術的には訳の分からない剣道の言葉“一閃必殺”と称して、主要攻撃目標の敵空母の行方を追わず空振りのまま、又、巨大な燃料タンクを十分に破壊せず帰投してしまっている。これが後の戦略的禍根となった。

そのノモンハン事件以降、いよいよ本格的に日本は日中戦争に突入していく。そこでそのノモンハン事件が日中戦争全体にどのような影響を与えたのか知りたくなって先ず読み始めたのが、加藤陽子・著“満州事変から日中戦争へ・岩波新書〈シリーズ 日本近現代史〉”だった。本の紹介に“日中双方の「戦争の論理」を精緻にたどる。”とあったのだが、初学者としては精緻に過ぎてとにかくアウトラインが知りたいという目的には不向きと思われた。

そこで、次に選んだのが“決定版 日中戦争・新潮新書”だった。本の終わりの部分に、張作霖爆殺の1928年から日華平和条約調印までの略年表が付いていたので、買う決心をした。(ノモンハン事件は1939年5~9月だが、この年表に記載はない。)この本は、波多野澄雄、戸部良一、松元崇、庄司潤一郎、川島真の各氏の共著だが、松元崇氏以外は全て日中歴史共同研究*のプロジェクト・メンバーだった。だから、最新の客観歴史観が語られていると期待できた。恐らく、だからこそ出版社は“決定版”と謳ったのであろう。

*:日中歴史共同研究とは、2006年から2009年にかけて、日本と中華人民共和国が共同で行った歴史研究のことである。ただし、研究結果である論文は、日中双方の執筆者の個人の認識に基づき執筆され、それぞれの執筆者の個人の意見として発表されており、政府見解ではない。

この本の構成・目次は次の通り。

はじめに 日中歴史共同研究から一〇年

第一部 戦争の発起と展開

第一章 日中戦争への道程

第二章 日中戦争の発端

第三章 上海戦と南京事件

第四章 南京/重慶国民政府の抗日戦争

第二部 戦争の広がり

第五章 第二次上海事変と国際メディア

第六章 「傀儡」政権とは何か――汪精衛政権を中心に

第七章 経済財政面から見た日中戦争

第三部 戦争の収拾

第八章 日中戦争と日米交渉――事変の「解決」とは?

第九章 カイロ宣言と戦後構想

第一〇章 終戦と日中戦争の収拾

日中戦争関連年表

参考文献

Wikipediaを参考にすれば、日中戦争は次の通りにまとめられる。(部分的に筆者が勝手に修正しているが、大筋では間違っていないと思う。)

日中戦争は、1937年(昭和12年)から1945年(昭和20年)まで、日本が中国大陸で行った戦争である。日支事変(満洲事変と上海事件の総称として使用された例もある)や日華事変、支那事変とも呼称される。国際社会では“第二次中日戦争”(英語: Second Sino-Japanese war;“第一次日中戦争”は日清戦争のこと)と呼ばれている。中国では一般的に“抗日戦争”または“八年抗戰”と呼ばれており、中華人民共和国は2017年に“十四年抗戦”と改称した。20世紀初頭に日本と中国の間で起きた戦争を指し、第2次世界大戦の東アジア戦争の主要部分とされる。

1931年9月18日、日本軍は満州事変を起こし、100日以内に中国東北地方全域を占領した。 翌年3月1日、日本帝国参謀本部と関東軍は中国東北地方に新政権を樹立し、「満州国」と命名した。1937年、廬溝橋事件が勃発し、日本軍は廬溝橋から平鎮地区を攻撃し、その直後に中国北部は陥落し、こうして中国と日本は戦争に突入して行ったということだ。

このように日中戦争は当初は、華北、特に北京より北東地域での紛争から始まっている。それは中国東北地方つまり満州の権益(権利と利益)を守るためだった。満州での権益(当時、特殊権益と呼称)とは、主に南満州鉄道*の収益を守り、増大させることとほぼ同じと見て良い。その権益の解釈が拡大され、満州軍閥の張作霖との利害対立が目立ち始めていた。そこへ南方から国民党・蒋介石の北伐が華北に及び、張作霖が北京から列車で逃避したところを関東軍が爆殺事件を起こして張作霖殺害に至る。だが、蒋介石の北伐は関東軍にとっても脅威だった。張作霖の死後、関東軍は満州事変を引起し、満州の特殊権益を確保・掌握し、さらに傀儡政権を立てて満州国を設立した。

*:南満州鉄道(略称:満鉄)は、日露戦争終結後、1905年(明治38年)のポーツマス条約によって、ロシアから日本に譲渡された東清鉄道南満州支線(長春・旅順間鉄道)のこと。

その満州国を国民党の北伐や共産党の浸透から守るために、日本側は関東軍を中心として冀東防共自治政府等の擁立を目論み、華北での軍事的緊張は続いた。

それに対して、蒋介石は自軍の影響力の弱い華北よりも、より影響力のある華中の上海で事件を引き起こし、第二戦線を形成し抗日戦を流動化させようとした。蒋介石は国際都市上海を舞台とすることで、反日の国際世論を引起すことを目論んだ。また華中空域での空軍力には自信があったようだ。

ところが上海は港湾都市であり、日本側は海軍の陸戦隊主力をとして艦船及び航空隊の連携で防備に当たっていた。そこへ上海の欧米租界への国民党空軍の誤爆も結構あり、当初は国際世論も反日とはならなかった。しかも、日本海軍航空隊には当時国際水準の国産機96艦戦があり、パイロットの技量も高く、制空権は容易に日本側のものとなった。(海軍には制空権の重要性の認識が陸軍より深かった?)しかも揚子江沿岸は艦船を遡上させて地上軍を掩護したので、急遽派遣された日本陸軍は圧倒的に戦え、国民党軍は首都・南京へ撤退。さらに日本軍によって包囲された南京からの脱出の国民党軍幹部の不手際もあり、結果として南京事件が生じた。

南京陥落は1937年12月。翌年には、近衛首相は有名な「国民政府を対手とせず」の発言を修正した第二次近衞声明を発し、蒋介石と離れた汪精衛(兆銘)との接触・工作の動きの芽が出始める。こうした混沌とした政治情勢の中で、1939年5~9月にノモンハン事件は起きる。しかしこの本ではノモンハン事件後は、ソ連がヨーロッパ対独戦に注力するため対日宥和に入って、中国側には不利な政治状況となった(P205)、との指摘があるだけだった。つまり、日本陸軍にとって相当な損害を出し痛手であったはずのノモンハン事件だったが、その他の政治動向の影響力が大き過ぎて、歴史的には影響が霧消する結果になったようなのだ。客観的には大事件だったはずにもかかわらず、である。

汪精衛政権は1940年に南京で成立。1943年には同政権が対米英宣戦布告したと年表にある。

その後、国民政府はさらに奥地の重慶へ首都を移し、日本軍もさらに奥地へと侵攻。以降、日本側は都市と鉄道を攻略し、点と線の守備へとなり戦線は膠着。それに対し中国側は農村地域を面として押さえ、都市を包囲する戦略に転じたが、これは毛沢東独自の発想と思っていたが、国民党・蒋介石も当時そう認識していたということだ。

一方、蒋介石は国際世論の喚起に注力し、英語の堪能な夫人・宋美齢も動員してPRを推進し、特に米国の世論を喚起したという。*さらに抗日を軸に共産党と国共合作していたが、中国内勢力としては国民党が主導権を握り、国際的には中国代表として活動し、それが戦後奏功し、中国が連合軍の一員となり国連常任理事国となった。

やがて日本は、太平洋戦争で米軍に押し込まれ本土は壊滅し、無条件降伏となり、肝心の生命線の満州は中立条約を破ったソ連軍に蹂躙された。しかし、中国本土では日本軍は負けてはいなかったというのが事実だったようだ。“中国戦線の将兵たちが敗戦感に乏しかったことは良く知られているが、敗北を敗北として自覚しない意識は、政府も同じであった。”とあり、“「負けた気がしない」敗戦”として、中国戦線で陸軍飛行戦隊の遠藤三郎少将の言葉(同氏著“日中十五年戦争と私”)をこの本で紹介している。

*:この本では紹介はないが、宋美齢の呼びかけで、米陸軍退役パイロットを中心にフライングタイガーズFlying Tigersという国民党軍援助の空軍が結成されている。これはアメリカ合衆国義勇軍(American Volunteer Group; AVG)の愛称であるが、戦闘機(100機、主にP-40C)やパイロットは米国政府が用意しており、実質、義勇軍の名を借りた米国の対日戦闘部隊であった。

日中双方の兵力について、興味深い記述がP256にある。“(日本の)支那派遣軍の兵員数は約105万人に対し、国民党軍は400万人を超え、共産党軍は300万人を超えるとされたが、いずれも劣悪な装備で訓練も不十分な新規兵、予備兵、民兵が半数以上を占めていた。南京政府軍(汪精衛政権軍:傀儡軍として戦わない偽軍とも呼ばれる)も80万に近くに及んだが、臨時に召集された兵士が多く、その戦力は日本軍に比べようもなかった。”(括弧内は筆者注)何と中国大陸は、四つ巴の勢力の複雑なせめぎ合い、混乱と混沌の世界だったのだ。多くの人が見通しを誤るのは当然だったと思える。

従い、指揮統率が末端まで及び、旺盛な士気を保っていた日本の支那派遣軍は本国政府の無条件降伏後も降伏拒否の姿勢を示したので、それを鎮めるべく“大本営は、朝香宮鳩彦王を天皇の名代として南京に派遣している。”こうして、ようやく支那派遣軍は武装解除にとりかかったという。その後は国民党軍、共産党軍による日本軍の武器接収競争の混乱となったとある。しかも中国側の戦後復興のための人材としての日本人、日本兵遺留の問題もあった、という。この本では出て来ないが、現在の中国空軍の元はそうした日本軍人指導によるものだとは、聞いたことがある。

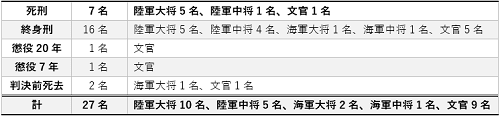

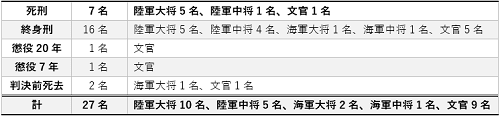

ところでこの本とはかかわりは無いが、フト、A級戦犯に思いが及んで、よく思い返してみた。すると処罰対象となったのは殆どが陸軍軍人ではなかったか、と思い至って、ネットのwikipediaに当たって見た。結果が下表だ。やっぱり、そうだった。死刑となった7名中6名が陸軍軍人。文官1名はあの広田弘毅で、“南京事件時の残虐行為を外相として止めなかった不作為”が罪状となっている。つまり、陸軍の勝手に引き起こした事件の責任を外相として気の毒にも問われたのだ。

訴追されたのは、全体で27名。陸軍軍人は15名。海軍は3名。文官は9名。つまり戦争責任では、圧倒的に陸軍が罪深いことになっている。結果として陸軍が日中戦争で悪事を働いたと見られたのであり、海軍は太平洋戦争では“真珠湾攻撃”の“だまし討ち”が罪と認識されたと、解釈できるのだろう。だがその“だまし討ち”は残念ながら、連合艦隊司令長官・山本五十六がもっとも懸念したことだったが、結果として外務省米国駐在大使館の不作為が原因だった。つまり海軍の責任ではない。だからか、海軍軍人は死刑にまではいたっていないのだろう。

成る程、旧帝国陸軍・軍人は“「お勉強」はせず、独りよがりで天下御免の傲慢居士”であり、国際的に“世間知らず”で国際法の常識も知らず、結果として処罰を受けるのは当然の帰結だったような気がしたのだ。

そのワクチン!親にやっとワクチン接種券が送られて来た。予約手続きが報道の通り“ややこしい”!ので私のところに持ち込まれて来た。なので代わって、予約登録をやってみた。不思議に思ったのが、ここでどうしてマイナンバーがここに登場しないのだろうか?疑問なのだ!マイナンバー・インプットが前提であれば、各自治体の予約システムと国の大規模接種の予約システムと連携すれば、二重登録は防げるはずではないのか?偽入力もかなり防げるハズ!こんなことは、システムを組む初歩的前提ではないのか?まさか、そんな発想も無くやっているのではあるまいな。

まぁとにかく予約入力の手順、先ずは添付の案内書には、パソコン入力とあるのだが、URLは示されていない。QRコードから画面を呼び出すようになっているので、スマホ使用しなければならない。だが私はスマホ入力は画面が小さいし、指での入力は間違いやすいので苦手だ。一旦、スマホでやってみたが案の定、やりにくい。何故かしらいきなり、2回目接種の予約となる。何度やってもそうなる。何だかオカシイと気付き、PCから画面検索して予約のためのURLを捜し出し、入力することにやり直した。このように出だしからやり辛い!

PC画面入力で気付いたのは、“ログイン”のボタンが右上にあり、その直下に“利用者登録”のボタンがあることだ。となると、予約前に本人登録が必要らしいと気付いた。これはPCで入力し始めて分かることだった。だが、これだから先ずは、一連の“操作マニュアル”のプリントアウトは必須であろうか。

本人登録の後、いよいよ、接種の場所の選択と、その場所の都合の良い期日の選択。不便な場所にある医院などが多い。ヒマな医院を選んでいるのか、或いはヘボな中規模医療機関を選んでいるのかと思うほどだ。選んで行っているつもりのかかりつけ医はリストにないのが不思議だ。だから、どこを選ぶかでまた悩む。時期と場所の選択、他人の都合を考慮するのに時間がかかる。

お笑いが、登録者の生年月日の入力だった。出来合いのカレンダーを更新させながらインプットする形式になっていた。それがインプット当日のカレンダーからスタートするのだが、年嵩の老人には手間ばかり食う。10回近いカレンダー更新でやっとのことで目指す年月日の入力となった。年月日を別々のプルダウンにするなり、数字をインプットさせるようにした方が早いのにアホカ。

最後に、接種券番号の入力でヤット何とか一丁上がり。気付けば、先に言ったマイナンバー入力の手順が無かった次第だ。これで何だかんだで2時間強。大仕事だった。もっと簡単にならないのか。それこそマイナンバーをインプットすれば、それだけで、本人確認の住所氏名年齢の改めての入力手間は省略可能だろう、と思うのだが、どうだろう。システム的には本人確認のマイナンバーに紐ついた暗証番号登録が前提だったかもしれないのだが・・・。

システムと言えばこのところ、日本の様々な組織の電子システムがハッカーに襲われているとの報道が一気に出て来ているように思う。何だか、ヤワなシステムばかりなのだろうか。

政府のマヌケなワクチン予約システムと言い、日本製のシステムは使いにくく、しかもヤワなのだろうか。そういう点で、日本人の作る電子システムのレベルは低い印象だが、どうなのだろう。ここに、世界に出遅れている日本の一端があるような気もする。日本のシステム・エンジニアの量と質が問われている。人材不測だからか、中国人のエンジニアを雇い、中国政府に情報駄々洩れのシステムを作られてしまっている

ソフト・ハウスのEMS審査を結構やって来たが、確かにいずれもお世辞にも高いレベルの思考力とは言えず、何の工夫も見られず、“他社はどうですか”と言い、全く失望せざるを得ない会社ばかりだった。このままでは日本の将来は暗い!電子システムは今や社会基盤だからだ。このままでは、製造工場の新設設備一つすらロクに動かず、誤動作ばかり、となるのではないか。

7月末までに“高齢者ワクチン接種完了!”が大目標のようだが、100%の達成は可能なのか?しかもそれで日本、少なくとも東京周辺の集団免疫獲得となるのだろうか。集団免疫獲得には70%以上の人々が免疫を獲得していなければならないはずだが、高齢者だけの100%ワクチン接種達成程度では無理ではないか。むしろキャリアーとなる若者もワクチン接種完了していなければ、集団免疫獲得とはなるまい。少なくとも東京周辺の集団免疫獲得とならなければオリパラ開催は科学的必要条件を満たさないのではないのか。そうでなければ、オリパラ開催後の東京は、世界中からの新型コロナ・ウィルス変異株の競宴オリンピックの修羅場となるのではないか。これは正しくピンボケのアホアホ大目標!

オリパラ開催が政権維持の大前提だという政治目標であるなら、ワクチン普及のスケジュールと整合させるのが当然であった。恐らくそれが、今年の年始早々の最大の課題だったはずだが、何故かそれがスルーされ、未だにオリパラ開催とワクチン普及のスケジュールの間に整合性がない。

この状態で今の内閣は、閣僚それぞれがチームの一員として一丸でワークしているとは思えない!首相にリーダーシップがあるとは思えないのだ!情けない限りだ!そういう点で、最早、時限政権と見限られているのだろうか。しかし、広島問題を抱えて自民党内もザワついてガタガタの様相。そこには無責任アホアホ前首相のノーテンキの影がチラつく。これで野党が政権を取れなければ、この国はどうなるのか?

さて、前回は、旧帝国軍人、取分け陸軍軍人の思考形態をさぐりたい思いで、ノモンハン事件の推移を追ってみた。そのために、先日亡くなった半藤一利・著“夏のノモンハン”を読んだ。選んだ本は間違いなく、かなり当時の陸軍軍人の身勝手さが分かる内容だったように思われる。“お勉強”はせず、独りよがりで傲慢!それが無茶な作戦を立てても、上長が“元気があってヨロシイ”と言うので、ますます増長する。天下御免の傲慢居士。*とは言え私には、何故、そうなったかまでを知るには未だ遠い道のりがあるのではなかろうか。

*:最近、気付いたのだが彼らは戦争をあたかも、柔道や剣道・相撲のような個人的格闘技に擬して思考していたかのようで、それがために“気合”を重視し、精神論に傾いた原因があったのではあるまいか。海軍の真珠湾攻撃でも、戦術的には訳の分からない剣道の言葉“一閃必殺”と称して、主要攻撃目標の敵空母の行方を追わず空振りのまま、又、巨大な燃料タンクを十分に破壊せず帰投してしまっている。これが後の戦略的禍根となった。

そのノモンハン事件以降、いよいよ本格的に日本は日中戦争に突入していく。そこでそのノモンハン事件が日中戦争全体にどのような影響を与えたのか知りたくなって先ず読み始めたのが、加藤陽子・著“満州事変から日中戦争へ・岩波新書〈シリーズ 日本近現代史〉”だった。本の紹介に“日中双方の「戦争の論理」を精緻にたどる。”とあったのだが、初学者としては精緻に過ぎてとにかくアウトラインが知りたいという目的には不向きと思われた。

そこで、次に選んだのが“決定版 日中戦争・新潮新書”だった。本の終わりの部分に、張作霖爆殺の1928年から日華平和条約調印までの略年表が付いていたので、買う決心をした。(ノモンハン事件は1939年5~9月だが、この年表に記載はない。)この本は、波多野澄雄、戸部良一、松元崇、庄司潤一郎、川島真の各氏の共著だが、松元崇氏以外は全て日中歴史共同研究*のプロジェクト・メンバーだった。だから、最新の客観歴史観が語られていると期待できた。恐らく、だからこそ出版社は“決定版”と謳ったのであろう。

*:日中歴史共同研究とは、2006年から2009年にかけて、日本と中華人民共和国が共同で行った歴史研究のことである。ただし、研究結果である論文は、日中双方の執筆者の個人の認識に基づき執筆され、それぞれの執筆者の個人の意見として発表されており、政府見解ではない。

この本の構成・目次は次の通り。

はじめに 日中歴史共同研究から一〇年

第一部 戦争の発起と展開

第一章 日中戦争への道程

第二章 日中戦争の発端

第三章 上海戦と南京事件

第四章 南京/重慶国民政府の抗日戦争

第二部 戦争の広がり

第五章 第二次上海事変と国際メディア

第六章 「傀儡」政権とは何か――汪精衛政権を中心に

第七章 経済財政面から見た日中戦争

第三部 戦争の収拾

第八章 日中戦争と日米交渉――事変の「解決」とは?

第九章 カイロ宣言と戦後構想

第一〇章 終戦と日中戦争の収拾

日中戦争関連年表

参考文献

Wikipediaを参考にすれば、日中戦争は次の通りにまとめられる。(部分的に筆者が勝手に修正しているが、大筋では間違っていないと思う。)

日中戦争は、1937年(昭和12年)から1945年(昭和20年)まで、日本が中国大陸で行った戦争である。日支事変(満洲事変と上海事件の総称として使用された例もある)や日華事変、支那事変とも呼称される。国際社会では“第二次中日戦争”(英語: Second Sino-Japanese war;“第一次日中戦争”は日清戦争のこと)と呼ばれている。中国では一般的に“抗日戦争”または“八年抗戰”と呼ばれており、中華人民共和国は2017年に“十四年抗戦”と改称した。20世紀初頭に日本と中国の間で起きた戦争を指し、第2次世界大戦の東アジア戦争の主要部分とされる。

1931年9月18日、日本軍は満州事変を起こし、100日以内に中国東北地方全域を占領した。 翌年3月1日、日本帝国参謀本部と関東軍は中国東北地方に新政権を樹立し、「満州国」と命名した。1937年、廬溝橋事件が勃発し、日本軍は廬溝橋から平鎮地区を攻撃し、その直後に中国北部は陥落し、こうして中国と日本は戦争に突入して行ったということだ。

このように日中戦争は当初は、華北、特に北京より北東地域での紛争から始まっている。それは中国東北地方つまり満州の権益(権利と利益)を守るためだった。満州での権益(当時、特殊権益と呼称)とは、主に南満州鉄道*の収益を守り、増大させることとほぼ同じと見て良い。その権益の解釈が拡大され、満州軍閥の張作霖との利害対立が目立ち始めていた。そこへ南方から国民党・蒋介石の北伐が華北に及び、張作霖が北京から列車で逃避したところを関東軍が爆殺事件を起こして張作霖殺害に至る。だが、蒋介石の北伐は関東軍にとっても脅威だった。張作霖の死後、関東軍は満州事変を引起し、満州の特殊権益を確保・掌握し、さらに傀儡政権を立てて満州国を設立した。

*:南満州鉄道(略称:満鉄)は、日露戦争終結後、1905年(明治38年)のポーツマス条約によって、ロシアから日本に譲渡された東清鉄道南満州支線(長春・旅順間鉄道)のこと。

その満州国を国民党の北伐や共産党の浸透から守るために、日本側は関東軍を中心として冀東防共自治政府等の擁立を目論み、華北での軍事的緊張は続いた。

それに対して、蒋介石は自軍の影響力の弱い華北よりも、より影響力のある華中の上海で事件を引き起こし、第二戦線を形成し抗日戦を流動化させようとした。蒋介石は国際都市上海を舞台とすることで、反日の国際世論を引起すことを目論んだ。また華中空域での空軍力には自信があったようだ。

ところが上海は港湾都市であり、日本側は海軍の陸戦隊主力をとして艦船及び航空隊の連携で防備に当たっていた。そこへ上海の欧米租界への国民党空軍の誤爆も結構あり、当初は国際世論も反日とはならなかった。しかも、日本海軍航空隊には当時国際水準の国産機96艦戦があり、パイロットの技量も高く、制空権は容易に日本側のものとなった。(海軍には制空権の重要性の認識が陸軍より深かった?)しかも揚子江沿岸は艦船を遡上させて地上軍を掩護したので、急遽派遣された日本陸軍は圧倒的に戦え、国民党軍は首都・南京へ撤退。さらに日本軍によって包囲された南京からの脱出の国民党軍幹部の不手際もあり、結果として南京事件が生じた。

南京陥落は1937年12月。翌年には、近衛首相は有名な「国民政府を対手とせず」の発言を修正した第二次近衞声明を発し、蒋介石と離れた汪精衛(兆銘)との接触・工作の動きの芽が出始める。こうした混沌とした政治情勢の中で、1939年5~9月にノモンハン事件は起きる。しかしこの本ではノモンハン事件後は、ソ連がヨーロッパ対独戦に注力するため対日宥和に入って、中国側には不利な政治状況となった(P205)、との指摘があるだけだった。つまり、日本陸軍にとって相当な損害を出し痛手であったはずのノモンハン事件だったが、その他の政治動向の影響力が大き過ぎて、歴史的には影響が霧消する結果になったようなのだ。客観的には大事件だったはずにもかかわらず、である。

汪精衛政権は1940年に南京で成立。1943年には同政権が対米英宣戦布告したと年表にある。

その後、国民政府はさらに奥地の重慶へ首都を移し、日本軍もさらに奥地へと侵攻。以降、日本側は都市と鉄道を攻略し、点と線の守備へとなり戦線は膠着。それに対し中国側は農村地域を面として押さえ、都市を包囲する戦略に転じたが、これは毛沢東独自の発想と思っていたが、国民党・蒋介石も当時そう認識していたということだ。

一方、蒋介石は国際世論の喚起に注力し、英語の堪能な夫人・宋美齢も動員してPRを推進し、特に米国の世論を喚起したという。*さらに抗日を軸に共産党と国共合作していたが、中国内勢力としては国民党が主導権を握り、国際的には中国代表として活動し、それが戦後奏功し、中国が連合軍の一員となり国連常任理事国となった。

やがて日本は、太平洋戦争で米軍に押し込まれ本土は壊滅し、無条件降伏となり、肝心の生命線の満州は中立条約を破ったソ連軍に蹂躙された。しかし、中国本土では日本軍は負けてはいなかったというのが事実だったようだ。“中国戦線の将兵たちが敗戦感に乏しかったことは良く知られているが、敗北を敗北として自覚しない意識は、政府も同じであった。”とあり、“「負けた気がしない」敗戦”として、中国戦線で陸軍飛行戦隊の遠藤三郎少将の言葉(同氏著“日中十五年戦争と私”)をこの本で紹介している。

*:この本では紹介はないが、宋美齢の呼びかけで、米陸軍退役パイロットを中心にフライングタイガーズFlying Tigersという国民党軍援助の空軍が結成されている。これはアメリカ合衆国義勇軍(American Volunteer Group; AVG)の愛称であるが、戦闘機(100機、主にP-40C)やパイロットは米国政府が用意しており、実質、義勇軍の名を借りた米国の対日戦闘部隊であった。

日中双方の兵力について、興味深い記述がP256にある。“(日本の)支那派遣軍の兵員数は約105万人に対し、国民党軍は400万人を超え、共産党軍は300万人を超えるとされたが、いずれも劣悪な装備で訓練も不十分な新規兵、予備兵、民兵が半数以上を占めていた。南京政府軍(汪精衛政権軍:傀儡軍として戦わない偽軍とも呼ばれる)も80万に近くに及んだが、臨時に召集された兵士が多く、その戦力は日本軍に比べようもなかった。”(括弧内は筆者注)何と中国大陸は、四つ巴の勢力の複雑なせめぎ合い、混乱と混沌の世界だったのだ。多くの人が見通しを誤るのは当然だったと思える。

従い、指揮統率が末端まで及び、旺盛な士気を保っていた日本の支那派遣軍は本国政府の無条件降伏後も降伏拒否の姿勢を示したので、それを鎮めるべく“大本営は、朝香宮鳩彦王を天皇の名代として南京に派遣している。”こうして、ようやく支那派遣軍は武装解除にとりかかったという。その後は国民党軍、共産党軍による日本軍の武器接収競争の混乱となったとある。しかも中国側の戦後復興のための人材としての日本人、日本兵遺留の問題もあった、という。この本では出て来ないが、現在の中国空軍の元はそうした日本軍人指導によるものだとは、聞いたことがある。

ところでこの本とはかかわりは無いが、フト、A級戦犯に思いが及んで、よく思い返してみた。すると処罰対象となったのは殆どが陸軍軍人ではなかったか、と思い至って、ネットのwikipediaに当たって見た。結果が下表だ。やっぱり、そうだった。死刑となった7名中6名が陸軍軍人。文官1名はあの広田弘毅で、“南京事件時の残虐行為を外相として止めなかった不作為”が罪状となっている。つまり、陸軍の勝手に引き起こした事件の責任を外相として気の毒にも問われたのだ。

訴追されたのは、全体で27名。陸軍軍人は15名。海軍は3名。文官は9名。つまり戦争責任では、圧倒的に陸軍が罪深いことになっている。結果として陸軍が日中戦争で悪事を働いたと見られたのであり、海軍は太平洋戦争では“真珠湾攻撃”の“だまし討ち”が罪と認識されたと、解釈できるのだろう。だがその“だまし討ち”は残念ながら、連合艦隊司令長官・山本五十六がもっとも懸念したことだったが、結果として外務省米国駐在大使館の不作為が原因だった。つまり海軍の責任ではない。だからか、海軍軍人は死刑にまではいたっていないのだろう。

成る程、旧帝国陸軍・軍人は“「お勉強」はせず、独りよがりで天下御免の傲慢居士”であり、国際的に“世間知らず”で国際法の常識も知らず、結果として処罰を受けるのは当然の帰結だったような気がしたのだ。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

| « 半藤一利・著“... | オリパラ開催... » |

| コメント(10/1 コメント投稿終了予定) |

| コメントはありません。 |

| コメントを投稿する |