日本のコーヒー焙煎を元通りに戻しましょう。

*********************************

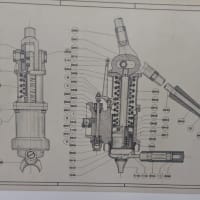

◆ 機械の最終部分で空気を吸い込んでいる焙煎機では、その途中の「ダンパー」を閉じると、そこで管内の圧力が上がり流速が上がります。

そして、その手前で大気圧の口を開ければ当然ながら、そこ(大気中)から出てきます。これがホッパーの投入口を開けた状況です。わざわざ、開けて違う状況を作って考えても意味はない。

現実には、ずっと締め切って焙煎しているのですからね。アホちゃう❔

◆元々、R-101は、個体として送風能力は高いから、ニュートラル云々は全く意味もない。

◆日本の四季は幅がある、湿度を例にとれば、100%~10%まで実に幅がある。それに気温も、気圧の変化もそんな変化に追随している。 コーヒー焙煎が気候に微妙と言いながら、いつも固定位置から始まりダンパーを「判絞り」動かすだけである。これは実に笑える。

そこまで細かに言うなら、焙煎前にコーヒー豆の水分計は持っているのだろうか?

◆結論を言おう、「ニュートラル」が判るのは、焙煎機の送風能力が低いからであります。誰が令名したかはしなないけれど、ニュートラルなんぞに意味はありません。

それを基準にしても、しなくても、珈琲はちゃんと立派に焙煎出来ます。

モノを煎る時にパラメーターは一つで充分なのです。つまり、ガス圧という数値です。

◆同じ銘柄のコーヒー豆を、10回連続焙煎します。当然ながら、同じ数値で煎れるわけです。全部同じ数値、コレは「言い訳無し」です。これが揃わないのに、偉そうに焙煎を講釈されても困ります。ホンマ

屁理屈の前に、現実を見せろよ。

チャンチャラ可笑しいわけです。

はい。そんな先生に捕まらないように・・・・・