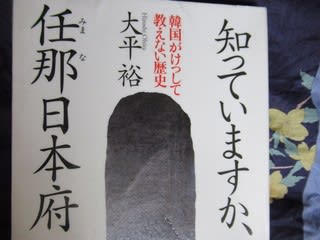

大平裕氏著の「知っていますか、任那日本府・・韓国がけっして教えない歴史」という本を読んでみました。

「任那」という言葉は昔学校で歴史の時間に習ったと記憶していますので、親しみがあるのですが、教科書に記されていたことは、一つの解釈であり、かつ、朝鮮半島では歴史教育の内容にも入っていないということだと思います。

両国の人々の間に齟齬が生じる理由の一つであるならば、双方が自国中心にならない歴史認識を共有できるようでありたいと思いました。

リンクは張っておりませんが、アマゾンなどでご購入になれます。

大平氏は、元内閣総理大臣・大平正芳氏の次男でいらっしゃいます。

wikipedia「大平正芳」

*****

(引用ここから)

「任那」の前身である「狗耶(伽耶・加羅)韓国」の名は、西暦240年頃、中国の史書「三国志・魏書弁辰伝」などに出てきます。

すでに首長(王)がおり、その国の統治地域は、縄文時代より栄え、少なくとも紀元前100年頃には、北九州の「奴国」や周辺国、対馬、壱岐と交易を重ねていたことがわかっています。

ところが「任那」の地をめぐっては、その存在に言及することすらタブーとされる風潮がありました。

「「任那日本府」は日本の捏造である」と頭から否定する学者もいます。

朝鮮半島南部と日本(倭国)の関係を示す遺跡や遺物は多く存在し、こうした事実に基づいて考えると、古代において朝鮮半島南部は、「倭国」の影響下にあったとするのが自然ではないでしょうか?

中国の史書にも、「任那」に関する記載があるのです。

史実には、きちんと目を向けなくてはいけません。

本書では、古代朝鮮半島において日本の施政下にあったと考えられる「任那」の歴史を、簡潔に述べていきましょう。

西暦400年頃、日本は朝鮮半島東西で大規模な戦争に、主力として参戦し、百済を高句麗から助ける一方、東海岸では「任那(加羅・安羅)」と共に北上し、新羅を攻略しています。

日本の史上初の大規模な戦争でした。

北を燕国(中国)に抑えられ、南下を決意した高句麗。

その脅威を直接受ける新興の百済(346年)、その百済を支援しながら「任那(加羅・安羅)」と共に新羅(356年)を攻略し、その首都・金城を占領する「倭国」といった、新羅との国境紛争をしていることがうかがえます。

百済、新羅はそれぞれ346年、356年頃に、一つの国として東洋史に登場してきます。

それほど古い国ではありません。

一方「倭国」は、「魏志倭人伝」に記されているように百済・新羅にはるか先行し、西暦200年~240年当時には、朝鮮半島・南東地域沿岸部を「倭地」として管理しています。

この地域のすぐ北方、ないし周辺の「狗耶(加羅・伽耶)韓国」を翼下に、鉄資源の確保から、中国の直轄地である楽浪郡・帯方郡その他の地との交易をさかんに行っていたのです。

百済・高句麗・「倭国」の直接対決の結果はどうなったのでしょうか?

当時高句麗王だった「広開土王」の生涯を刻んだ石碑が中国吉林省に建てられています。

碑文は、高句麗の領土を拡張した王の功績を示すために、連戦連勝をアピールしていますが、「倭国」並びに「任那」の国名(加羅・安羅)がはっきりと刻まれており、「任那」の国際的認知が汲み取れるのが印象的です。

「任那」の建国期に触れた中国の史書は「後漢書・韓伝」、「三国志・魏書韓伝」などがあり、「240年頃、加羅には12か国が分立し、それぞれ王を戴いていた」と記されています。

「生計は農業、織物によって立て、鉄を産出していた」とあります。

「魏志倭人伝」によれば、現在の福岡市周辺の「奴国」、隣の「伊都国」は「倭国」の政治、経済、貿易の中心地でありました。

瀬戸内航路、山陰航路、そして、壱岐・対馬、加羅を経由して、中国の直轄地である帯方郡、楽浪郡へ向かう交易港としてにぎわっていたのです。

中国から来て居ついてしまった商人、中国語を解する中国人帰化役人たちも含め、多数居住していたものと思われます。

その「奴国」が、西暦57年に、単独で「後漢朝」に朝貢し、印章を与えられています。

有名な「漢倭那国王印」ですが、注目すべきは、正月の祝いに出かけて行ったという点です。

すでに「暦」を理解して行動していた、ということになります。

大陸と交渉するだけの、文化と人材を備えていたのです。

その「奴国」のカウンターパートが、「任那(伽耶・加羅韓国)」でした。

両地は、縄文時代より人的・物的交流を重ね、玄界灘をはさむ両岸、途中の対馬・壱岐、そして沖ノ島には、その長い歴史の跡が残されています。

早い時期から倭人の居留地が朝鮮半島の南岸である金海の地に設けられたものと考えられます。

そのエリアが「任那」の地になるわけです。

もちろん個人ごとに住んでいたのではなく、集団で暮らしており、集団の長、ミニ国司、率といった人々が存在していたはずです。

「日本書紀・神功皇后紀46(推定366年)」の記載も参考になります。

「倭国」と「百済」との国交が始まる数年前のことです。

「百済」は「倭国」との関係を求めますが、この時期より20年~30年間、次のような事態が相次いで並行して起こってくるのです。

1・大和朝廷からの「倭人」の百済派遣が続くこと

2・百済への軍事的バックアップが強まること

3・それとともに、百済への政治的介入(国王の廃立)が始まること

4・百済より大和朝廷への朝貢が頻繁にあること

5・「倭国(任那・加羅)」と新羅間の緊張が高まってくること

これらの背景には、「倭国」の国力増大、北方からの高句麗の脅威などが挙げられます。

これらの事態への対応は、直接現地・前線で受け止めざるを得なかったはずです。

その役割を果たしたのが「任那・加羅」という大和の出先機関、役人集団だったのでしょう。

そして倭人居留民の増大に伴い、行政面でも内容の充実が図られたはずです。

高句麗と「倭国」間の15年間にわたる戦役の記録の、高句麗側の資料は、「広開土王」の業績を顕彰した碑(413年建立)ですが、「倭国」側の資料は「日本書紀」の「応神天皇紀」並びに「仁徳天皇紀」です。

・・・

392年 高句麗王が使いを派遣して朝貢した。

そして上表した。

その上表文は、「高句麗王が日本国に教える」とあった。

太子はその文を読んで怒り、高麗使を「無礼だ」と攻め、即座にその文を破った。(筆者注・高句麗王が倭に撤退要求か?)

408年 (仁徳12年) 高麗国が鉄の盾と的を貢上した。

高麗の客を朝廷で饗応した。

この日、人々を集め高麗が献じた鉄の盾、的を射させた。

諸人は的を射通すことができなかった。

盾人宿祢だけが鉄の的を射通した。

高麗の客たちが見て、その射のすぐれて巧なのに恐れ入り、いっせいに起立して拝朝した。(筆者注・高句麗の講和交渉使の来朝か? そして講和の成立と思われる。)

これらの記録によれば、大和朝廷は391年に出兵、400年には新羅を主戦場に高句麗と対戦し、

敗戦したにも関わらず、404年には百済出兵と共に、高句麗の帯方郡に侵攻します。

いずれも高句麗は5万人の兵を投入したとあり、これに対する「倭国」側も、それに相当する兵力を備えていたと考えられます。

総兵力5万人の兵を養い、陸上、海上と北方に兵を進めるには、総司令部的存在、それも15年にもわたって運営管理していく機関が必要になるのは当然です。

日本列島各地から派遣された将軍たちの残留は必須のことでした。

「任那日本府」の存在は、早くて西暦200年頃、妥当な線でも西暦360年頃、確実なのは390年頃からと断言できると思います。

(引用ここまで)

*****

日韓の歴史と日本の古代史はとても深く結びついていて、手際よくまとめることはできませんが、古代の世界に思いをはせるのは魅力的で、あれこれの読みかけの本に埋もれる日々です。

この本は基本的に、前にご紹介した室谷氏と共通の視点で書かれています。

ですから、重複に近いのですが、なにせ原文がまとめにくい文章でしたので、自分の頭の中を整理するために、まとめてみました。

そして著者が言うように、「任那のことを知っていますか?」という問いに正面から取り組んでいる本は少ないということに気づきました。

ブログ内関連記事

ブログ内関連記事

「梅原猛の「古代出雲王朝のなぞを解く(1)・・アマテラスとスサノオという光と影」(4)まであり

「白=新羅・・荒俣宏氏の〝白いサルタヒコ論(3)」

「牛殺しの風習と、牛の王・・新羅と日本人(2)」

「朝鮮と古代日本(1)・・済州島をめぐる考察」(6)まであり

「新羅と日本(1)・・スサノオノミコトはどこから来たのか?」(5)まであり

「北陸の白山信仰(1)・・菊理(きくり)ひめとは だれなのか?」(4)まであり

「新羅と日本(5)・・アメノヒボコと、角がある人(ツヌガアラシト)の渡来」

「アジア」カテゴリー全般

「アジア」カテゴリー全般 「日本の不思議」カテゴリー全般

「日本の不思議」カテゴリー全般 「弥勒」カテゴリー全般

「弥勒」カテゴリー全般

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます