「イカ・線刻石に秘められた謎」のご紹介を続けます。

著者たちは「あとがき」に次のように書いています。

リンクは張っておりませんが、アマゾンなどでご購入になれます。

*****

(引用ここから)

博士との最後の一日、カブレラ博士は、約束した時間きっかりに私設博物館で我々を迎えてくれた。

我々が案内されたのは、博士が自ら「秘密の部屋」と名付けた非公開の部屋だった。

博士の私設博物館に初めて足を踏み入れた時にはショックを受けたものだったが、今我々が目にしているものはまさにあらゆる想像力を越えていた。

博士の「秘密の部屋」の収蔵品は、理性的な表象力の限界を打ち破ってしまうほど衝撃的なものだった。

説明しようとしてもとても説明できるものではない。

それは我々の精神的受容力の限界を遥かに超えていた。

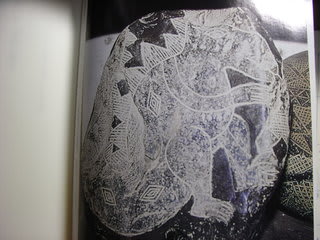

「恐竜の変態図」も、「人類と恐竜の共存を描いた図」も、「空飛ぶ機械のように見える鳥」の図も、「秘密の部屋」に比べれば色あせて見えるほどだった。

「私はもう選択の余地は残されていない」。

「初めてこれらを見た時、そう悟ったのです」と博士は厳粛に言った。

博士の目に当惑の色が見えたのはその時が初めてだった。

なぜ博士は我々に「秘密の部屋」を見せてくれたのだろう?

我々は、当分の間これらについては言及しないと約束した。

我々には、博士が口止めする理由がすぐに分かった。

「秘密の部屋」を見せてくれたことは、博士の友情のなによりの証だった。

世間にはもうしばらく公開しないでおこうと考えている品々を我々に特別に見せてくれたのだから。

「いまはまだ発表すべき時ではありません」。

博士はきっぱりと言った。

我々には、博士がそれらの品々をしばらく秘密にしておこうと決めた理由がよくわかった。

我々は、その他にも、重大なメッセージを示唆すると思われる、黄金製メダル、宝石をちりばめた十字架、異常に大きい頭蓋骨、謎めいた名と文様の入った土器なども見せてもらった。

さらに博士は、最近の発掘状況についても教えてくれた。

「センセーショナルな遺物が次々にみつかっています。

発掘を続けたらさらにセンセーショナルな発見につながりそうなのですが、発掘現場は再び埋め戻しておきました。

「秘密の部屋」を公開しないのと同じ理由からです。

当分の間はそっとしておきたいのです」。

あの時きちんとお礼を言えなかった分、この本の「あとがき」という場を借りて、改めて博士に感謝したい。

本書は、学術論文として書かれたものではない。

我々の意図は、できるだけ多くの情報と意見を集め、それらを総合して人類の起源と地球の過去に関する現在の学説を洗い直してみることにあった。

学術書は既成の学説に疑いを差し挟むなどもっての他という態度で、あまりにも断定的に原始時代を論じている。

まるで疑問など存在しないかのように。

本書はそうした常識に一石を投じようとしたものである。

我々はできるだけ偏見を排し、既成の学説に囚われることなく疑問点に対して我々なりの答えを示そうとしたつもりである。

(引用ここまで)

*****

著者たちより遅れて、イカの地を訪れた浅川嘉富氏は、著書「恐竜と共に滅びた文明・イカ線刻石が語る」で、次のように懐述しています。

*****

(引用ここから)

イカやアカンバロの太古の時代までさかのぼらずとも、ある種の恐竜は、もっと最近まで生きていたと思われる目撃記録がいくつか残されている。

久保有政氏は、それを古代の記録や民族の伝承に求めているが、それらはイカの線刻石やアカンバロの土偶に登場する恐竜の姿を彷彿させる。

・・・

紀元前4世紀に、ギリシアのアレクサンドロス大王がインドのある町を征服したとき、大王はその町の人々が、洞窟に棲んでいるある巨大な爬虫類を神として拝んでいるということを聞いて、その動物を調べにいった。

するとそれは30メートルもある巨大な動物で、鼻息が荒く、その姿の恐ろしさに兵隊たちも驚き、おののいたと記されている。

30メートルもある動物といえば、ウルトラサウルスのような恐竜を思い起こさせる。

また10世紀のアイルランド人は、珍しい大きな動物に出会ったときのことを記録に記している。

その動物には、堅固な爪を持った太く恐ろしい足があって、しっぽにはうしろをむいたとげがあり、また頭は馬のようであったと記されている。

この姿は、ステゴザウルスにそっくりである。

さらに、フランスのナールークという町の名は、昔、人々が「竜」を退治したことを記念してつけられたもので、

「竜」と呼ばれたこの動物は、刀のような鋭い大きな角を持ち、牛よりも大きな体で川に棲んでいたとされており、これはトリケラトプスの特徴に一致する。

・・・

調べてみると、数多くの目撃談があるのである。

古代ギリシアの歴史家で探検家でもあるテオドトスは、自身がエジプトで見た、空飛ぶ恐竜の姿を記録に残している。

その姿は蛇のような体で、「コウモリのような羽根を持っていた」と記している。

また、アメリカインディアンのスー族には、サンダーバード(雷の鳥)の伝承がある。

それによると、彼らの祖先も「プテラノドン」(翼幅は6~8メートルもあり、グライダーのように滑空していたとされる翼竜)と思しき空飛ぶ恐竜を見たことがあるようだ。

翼竜については、ごく最近の報告もある。

1975年、アメリカ・テキサス州で、車で走行中の女性3人が、まるでグライダーのように音もなく路肩を横切る、不気味な影に遭遇。

その巨大な影の正体を確認しようとしたところ、長い首をもったコウモリに似た巨大な鳥1羽が草むらに降り、もう一羽は上空を旋回していたという。

この怪鳥は、翌月には森林警備員に、またその後も、数回の目撃証言がある。

(略)

イカやアカンバロの先住民の遠い祖先が、恐竜と共存していた可能性をはなから否定するのが、決して賢明ではないことが分かっていただけると思う。

(引用ここまで)

*****

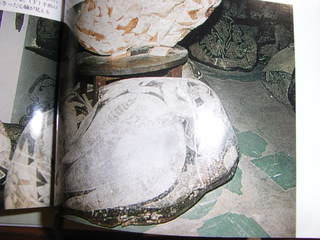

長い引用になってしまいましたが、ペルー・イカの地から採取された線刻石。

発見された、恐竜と人のからまりあった足跡、、人類の記憶の中には、人類と深い絆をもつ生き物としての恐竜の思い出が刻印されているように思えてなりません。

ブログ内関連記事

ブログ内関連記事

「スカイピープルと古代人・・ホピ族のペテログラフ(岩絵)(2)」

「洞窟に描かれた絵は、異次元の刻印である・・グラハム・ハンコック・ダイジェスト(6)」

「異次元は我々の身体内にある・・グラハム・ハンコック・ダイジェスト(7)」

「装飾古墳・多彩な絵柄に想像膨らむ・・広がる黄泉の世界」

「ホピの祭り・ヤヤ祭(1)・・アニマルピールと人間」

「インカ・ナスカ・古代アンデス」カテゴリー全般

「インカ・ナスカ・古代アンデス」カテゴリー全般 「その他先史文明」カテゴリー全般

「その他先史文明」カテゴリー全般

「インカ・ナスカ・古代アンデス」カテゴリー全般

「インカ・ナスカ・古代アンデス」カテゴリー全般