1.翳風と難聴穴

1)解剖と取穴

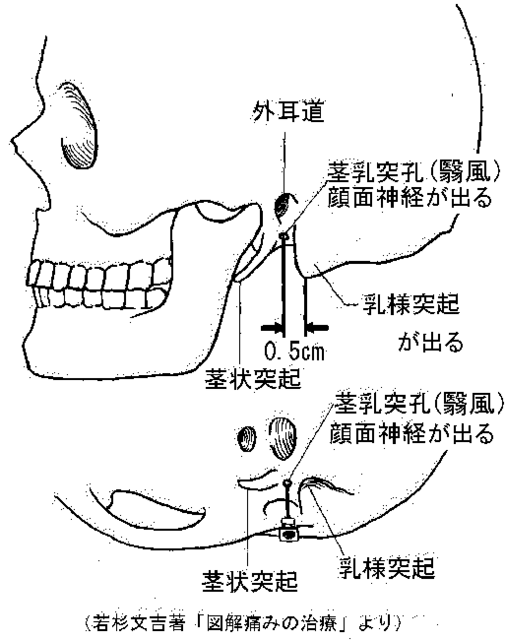

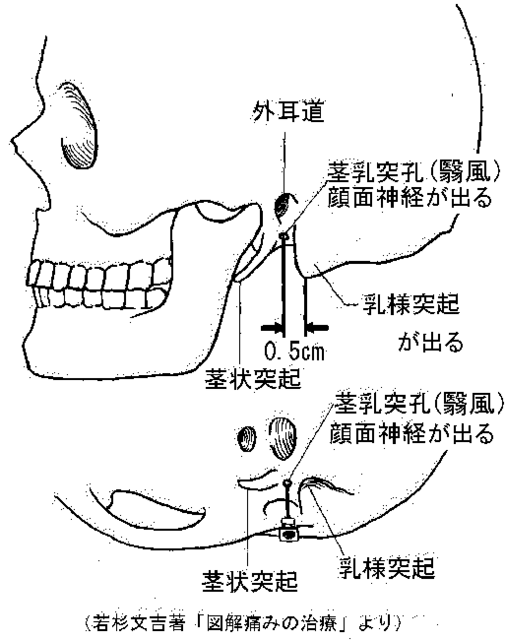

①翳風:耳垂後方で、乳様突起と下顎骨の間に翳風をとる。顔面神経幹が茎乳突孔を出る部。谷底の骨にぶつかるように刺入する。顔面神経幹部に正しく刺入できれば無痛で針響もない。ただし本刺針は難易度が高く、刺入方向を間違えると強い刺痛を与える。

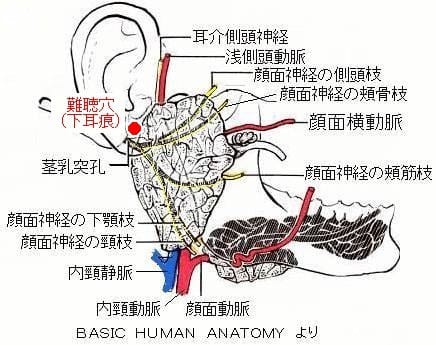

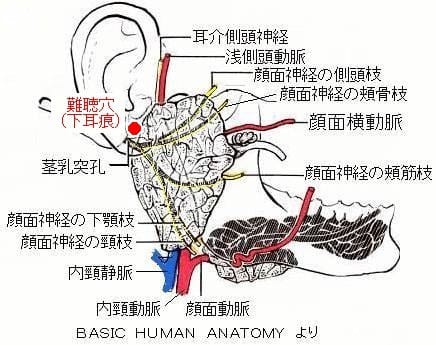

②難聴穴:耳垂の表面の頬部付着部中央。中国の新穴「耳痕」の下方にあるので、筆者は下耳痕と名付けたが。すでに深谷伊三郎が「難聴穴」として記されていた。

2)臨床のヒント

翳風

①顔面神経は、側頭骨内の顔面神経管を通って頭蓋外に出る。この出口を茎乳突孔とよぶ。ベル麻痺の原因は顔面神経管内の浮腫だとされるが、 この局所に最も近い刺激可能な部位が茎乳突穴孔刺針すなわち翳風刺針になる。

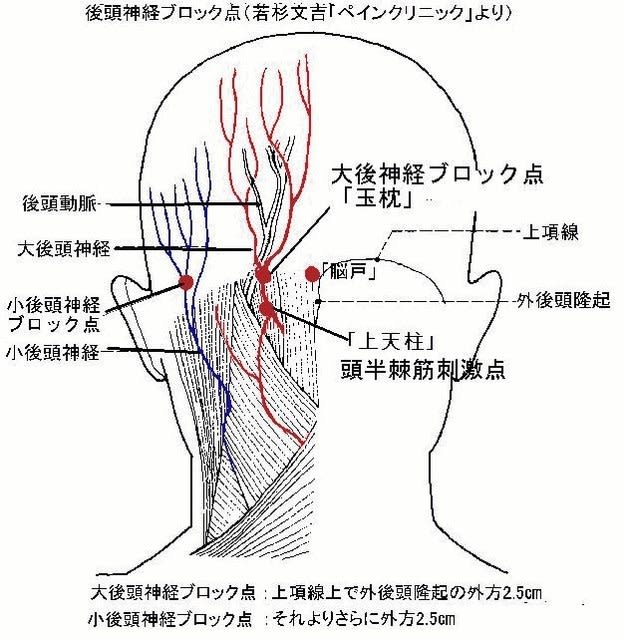

②代田文誌は、顔面麻痺に鍼灸治療は効果的でないと書いていた。しかし若杉文吉(関東逓信病院ペインクリニック科)は顔面神経の主幹を神経が頭蓋底を出た部位で針を使って圧迫する治療法を開発。痙攣が止まっている平均有効期間は9.3 カ月と好成績の結果を出した。痙攣が再発してもすぐにブロック前の強さにもどるのではないので,年に1回程度治療を行う症例が大部分だという。ブロック後の麻痺期間は平均1.3 カ月で70%以上が1ヶ月以内に麻痺は回復するとのこと。

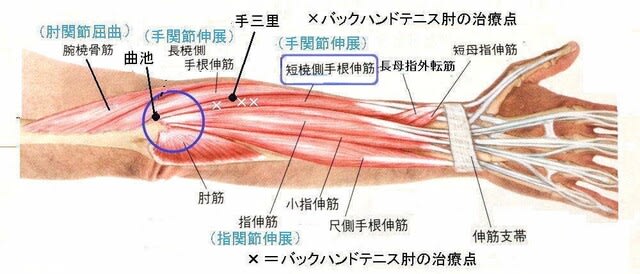

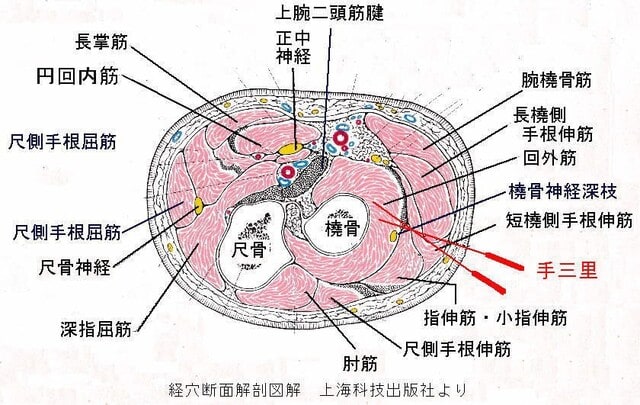

③この若杉式穿刺圧迫法を私も鍼で追試してみた。2寸以上の中国針を使用。治療側を上にした側臥位。針先は顔面神経管開口部に命中させる。命中したことを確かめるには、針柄と他の部位(顔面と無関係な部位、例えば手三里)を刺針低周波通電をする。これで顔面表情筋が攣縮することを確認。攣縮しなければ、攣縮するまで翳風の刺針転向を行う。針先が骨に命中したら、3分間のコツコツとタッピング刺激を与える。その後7分間置針し、再び3分間タッピング刺激。トータルの治療時間は20分間程度。技術的に習熟していないせいもあるだろうが、上記の治療を行っても、痙攣が軽くならないケースは5割ほどいた。効果あった場合でも鎮痙期間は数日間という結果だった。

難聴穴

①深谷伊三郎は難聴穴に半米粒大灸7壮すると書いている。柳谷素霊の「秘法一本鍼伝書」には、耳中疼痛の一本針として、完骨移動穴刺針のことを記しているが、これも難聴穴のこと意味していると思えた。

私の場合は5㎜~1㎝刺針する。それで顔面神経幹に当たる。顔面神経幹の命中したか否かを調べるため、1~2ヘルツで通電しながら刺入し、唇や頬が最も攣縮する深さ(5㎜~1㎝)で針を留める。

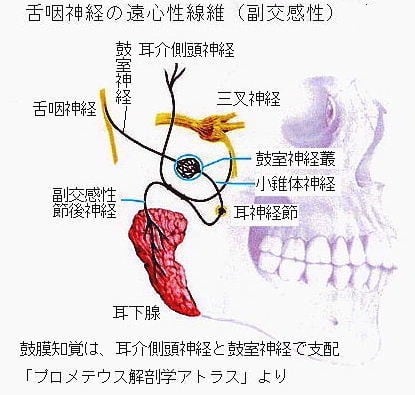

鼓膜から鼓室に響かすことのできる針は、解剖学的見地から、この難聴穴以外にない。なお内耳には知覚がないので、痛みむことはなく響かせることもできない。

②現在ベル麻痺に対する針治療では、低周波置針通電に代わり単なる置針をするようになったと思う。低周波刺激をすれば後遺症(病的共同運動=閉眼すると口の周りが動く、口を動かすと目が閉じるなど)が必要以上に強化され、病的共同運動プログラムが助長されるとの危惧が広まったせいであった。病的共同運動は巧緻動作回復の邪魔をすることになる。

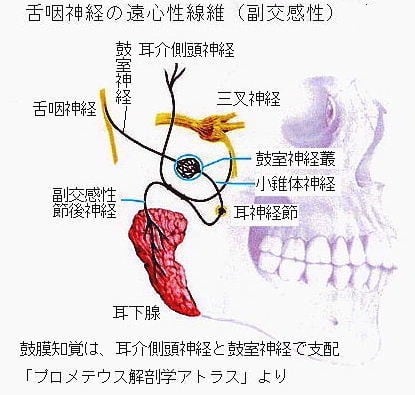

③難聴穴刺針は2つの神経が立体的に走行している。

直刺5㎜~1㎝では顔面神経刺激となり、ベル麻痺の治療に用いられる。

直刺2㎝では舌咽神経の分枝の鼓室神経(鼓膜~鼓室の知覚支配)に命中し耳中に響く。この刺針は中耳痛、難聴耳鳴の治療に適応がある。響かせた後30~40分間の長時間置針する(筋を完全に緩めるには時間がかかるので)。

3.下関、上関

1)解剖と取穴

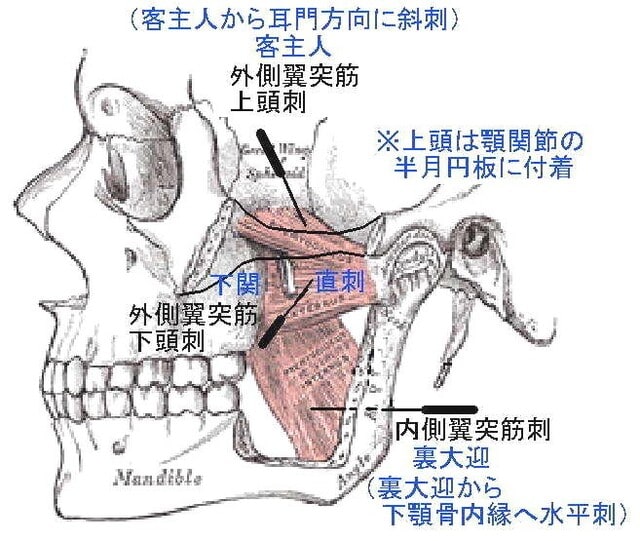

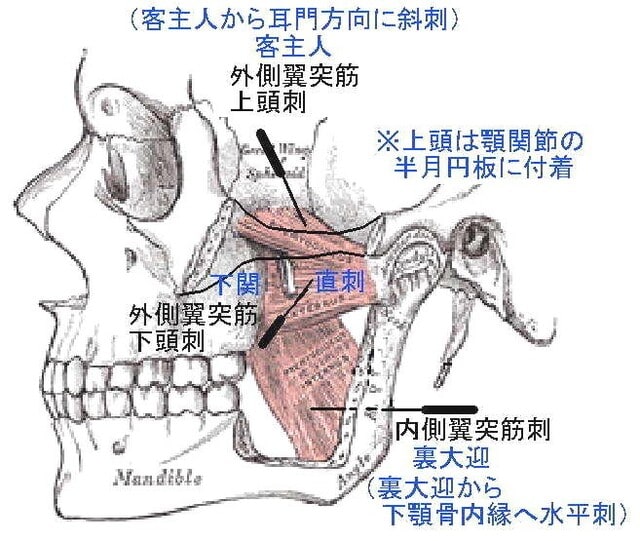

①下関:頬骨弓中央の下際陥凹部。口を開けば穴があり口を閉じれば穴はなし。

口を閉じて陥凹がなくなるのは、頬筋が収縮するからだろう。下関から直刺すると頬筋に入り、深刺すると外側翼突筋下頭に入る。

②上関:旧称は客主人。頬骨弓中央の上際陥凹部。頬骨弓の下をくぐるように下向きに斜刺すると側頭筋に入り、深刺すると外側翼突筋上頭に入る。

2)臨床のヒント

下関

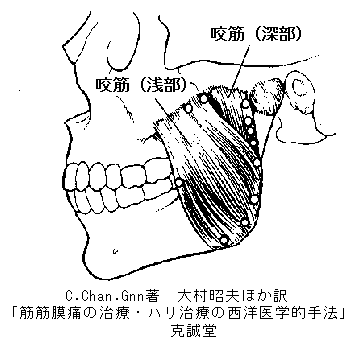

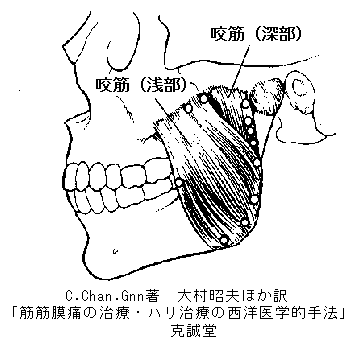

①咀嚼筋には側頭筋・咬筋・外側翼突筋・内側翼突筋の4種類からなり、いずれも三叉神経第Ⅲ枝が運動支配する。この中で側頭筋・咬筋・内側突筋は閉口筋で、外側翼突筋は開口筋である。

②Ⅰ型顎関節症(閉口筋緊張により開口困難)は顎関節症で高頻度にみられるもので、とくに咬筋の骨付着部に圧痛が多数みられる。患者に強く歯をくいしばった状態にさせた状態で、咬筋の起始・停止の圧痛点(頬車、大迎、下関など)に刺針する。

上下前歯にペーパータオル等を折り畳んで厚くしたものを強く噛ませ、頬筋を収縮した状態で下関から刺針すると効果が増す。

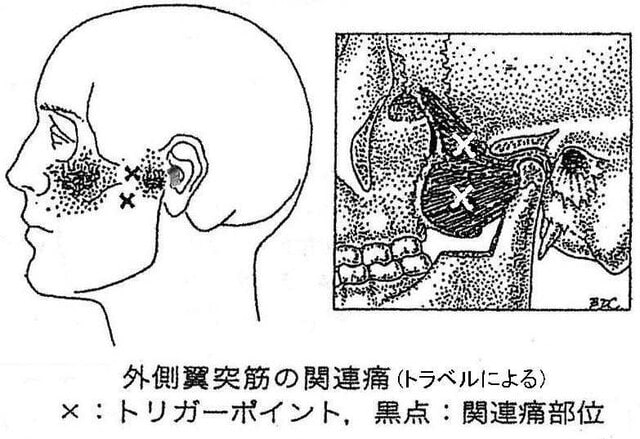

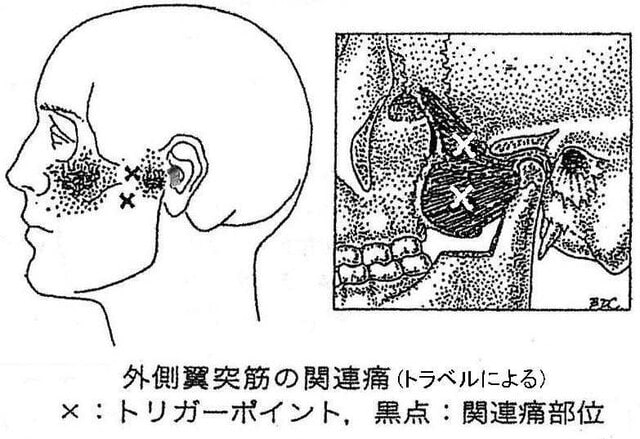

③外側翼突筋は顎関節症にとって最も重要な筋だとみなす者もいる。外側翼筋は他の咀嚼筋と違って開口筋であり、かつ咀嚼筋の中で最も小さい。顎関節は単純な蝶番関節でなく、口を大きく開けるために、外側翼突筋の収縮で下顎頭前下方への滑走運動を起こし、2横指ほど前方に滑走し、顎の突き出し運動をしている。

④外側翼筋は上頭と下頭を区別し、上頭は関節円板に停止している。顎関節の動きに適した関節円板の動きは外側翼突筋上頭が担当していることで、本筋を緊張異常は、半月円板の動きに異常をきたすのではないかと思ってる。若年者に生ずる開口時のクリック音は、開口時に前方に動く半月板が元の位置にもどる時に生ずる。外側翼突筋上頭への運動針(下関深刺)はⅠ型顎関節症だけでなく、Ⅲ型顎関節症状に対し、試みる価値があるのではないかと考えている。つまりクリック音が小さくなる感じ。

⑤外側翼突筋への刺針:最大限に開口させた肢位にさせ、下関からやや上方に向けて直刺1~1.5㎝で外側翼突筋上頭に到達する(意外に浅い)。軽い手技を行い静かに抜針する。

実際には、ある程度開口させた状態で下関に深刺を行っておき、次に3秒間できるだけ大きく開口するよう指示する。術者は「1、2,‥‥」とカウントしつつ下関に刺してある針に上下動の手技を加え、「3」で静かに抜針するようにすると、治療効果が増す。

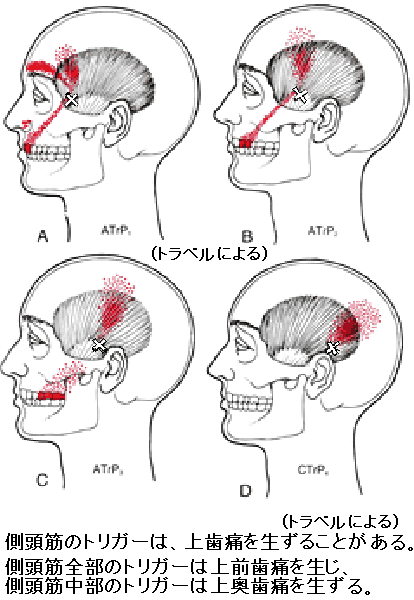

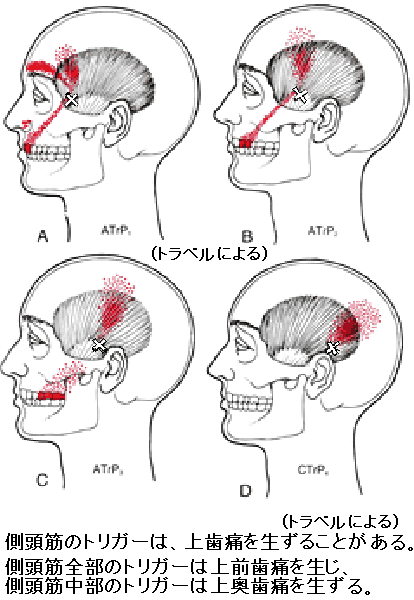

上関

①上関は柳谷素霊著「秘法一本針伝書」では上歯痛の治療として紹介されている。頬骨弓をくぐるように下向きに斜刺する。これはおそらく側頭筋中に側頭筋トリガーの放散痛は上歯部なので、側頭筋緊張由来の放散性歯痛に適応があるという意味であろう。

②深刺すると外側翼突筋上頭に入る。外側翼突筋上頭の起始は顎関節関節円板に停止しているので、Ⅰ型のみならずⅢ型顎関節症(関節円板の障害。開口制限あり。コキッというクリック音)にも上関深刺が効果的かもしれない。

4.睛明と球後

1)解剖と取穴

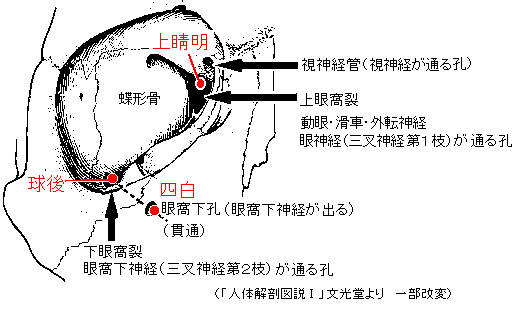

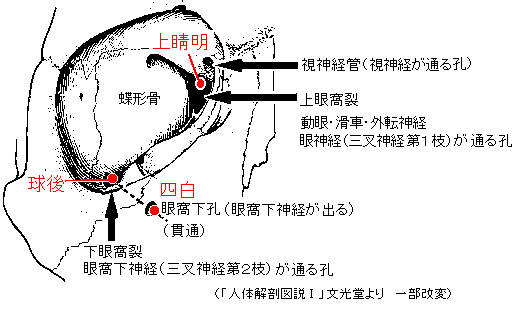

①睛明:内眼角の内一分。鼻根との間。睛明の直下3㎝には上眼窩裂と視神経管がある。上眼窩裂とは、眼窩底の内方にある孔で、ここから三叉神経第1枝、動眼・滑車・外転神経、眼静脈も出る。神経管とは視神経が通る孔である。

②球後:外眼角と内眼角との間の、外方から1/4 の垂直線上で「承泣」の高さ。

2)臨床のヒント

睛明

①掃骨針法の創案者の小山曲泉(1912-1994)は、眼痛を訴える患者に対して、「眼球自体を指圧するのと、眼窩内に指を折り曲げて按圧するのとでは、どちらが快痛であるか」を術者が問うと、文句なしに「骨を圧重した法が気持ちよい」と返事すると記している。このことから、小山は3番~5番で圧痛方向に刺針して軽く雀啄して必ず快痛の響きがあるように刺針した。

②この記述を追試するため、私は眼の疲れを訴える患者の何例かに閉眼させ、眼窩内に指を折り曲げて按圧してみて、眼窩内筋の圧痛硬結を感じとれるポイントを探してみると、上睛明のやや外方であることを発見した。眼精疲労時、自分自身で無意識で母指と示指で鼻根部をつまむように押圧している。この押圧部が鍼灸治療でも重要になるのではないかと思った。

睛明と睛明の5ミリ外方を刺入点として圧痛硬結に向けて刺入すると、しっかりと硬い筋中に刺入でき、眼に響くという手応えを得た。眼窩内の骨にぶつかるまでこのシコリに向けて4番針で約2㎝刺入、5分間置針してみた。患者は眼球部に重い感じがしたという。さらに閉眼したまま、上下左右の眼球運動を数回指示した。(眼球運動の際は、なにも刺激感がなかった)。施術後は、眼のスッキリ感があったという。この時触知したのは外眼筋や眼瞼挙筋だと思えた。

③郡山七二は、眼窩内刺針には、鎮静作用もあると記し、鎮静法として内眼角付近からの眼窩刺針を第一に推薦した。郡山は、柔軟な細針を少し曲げて眼球の外壁に沿って、彎曲しつつ挿入するので、眼球に分布している内外上下直筋や上斜筋、すなわち動眼神経、外転、滑車等の各神経の異常を調整するのを目的とした。郡山は内眦、外眦、中央部の3点に限って行った。(郡山七二「現代針灸治法録」天平出版)

球後

①球後とは、眼球の後という意味がある。中国では内眼病の治療穴として用いられている。

深刺すると下眼窩裂に入る。下眼窩裂が眼窩下神経(三叉神経第2枝の分枝)が通る部であって、三叉神経第2枝刺激という点では眼窩下孔(=四白)刺激と同じ意味合いになる。

針を眼窩に沿わせて針尖を内上方に向けて眼球奥に刺入できれば毛、様体神経節や、長・短鼻毛様体神経などに影響を与える。これらは眼に対する副交感神経刺激になる。わさびを食べると、鼻にツーンと辛さを感じ涙が出るのは、鼻毛様体神経興奮による。

②中国の唐麗亭は、病が眼の深部にある時は、眼の周囲部の浅刺は効果的ではなく、睛明穴と球後穴(毎回交代で一穴を使用)の深刺を採用した。針は30号あるいは32号(和針の10~8番相当)の3インチを使用。この2穴は30分間置針する。抜針時、出血を防止するため、針根部を圧迫して3~4回にわけて小刻みに抜針するようにする。(唐麗亭:三種刺法在眼病的応用、「北京中医学院三十年論文選」、北京中医学院編1956~1986、中医古籍出版)

5.挟鼻

1)解剖と取穴

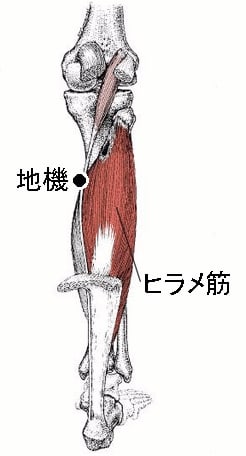

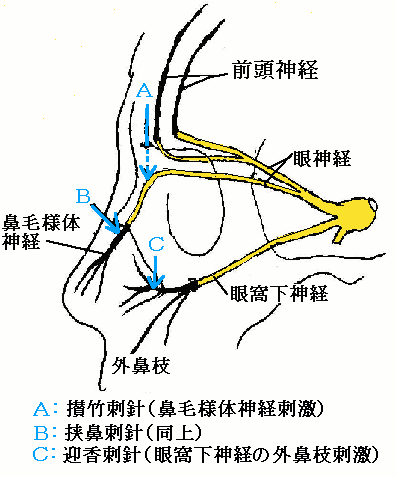

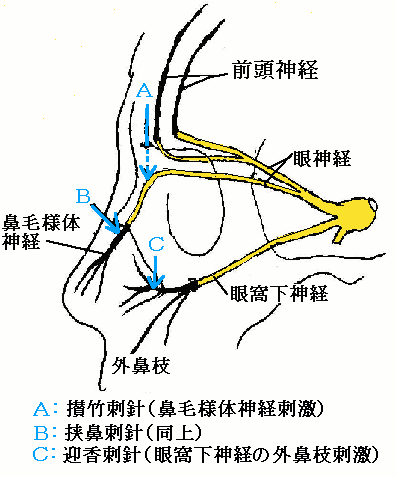

鼻翼の上方の陥凹部で鼻骨の外縁中央。三叉神経第Ⅰ枝分枝の鼻毛様体神経刺激。

※鼻毛様体神経:知覚神経で鼻背、鼻粘膜(嗅覚部を除く)、涙腺に分布。揮発成分を含むワサビを食べると鼻がツーンとし、涙が出るのは、鼻毛様体神経刺激による。

2)臨床のヒント

①鼻周囲皮膚と鼻粘膜は三叉神経第Ⅰ枝支配である。本神経に強刺激を加えれば交感神経を緊張させ、血管収縮を引き起こすので、鼻閉や鼻汁に対しても効果がある。

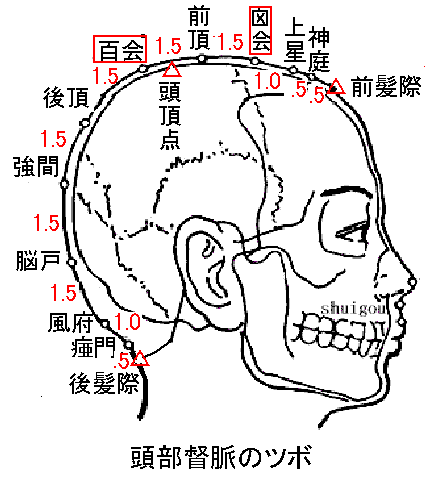

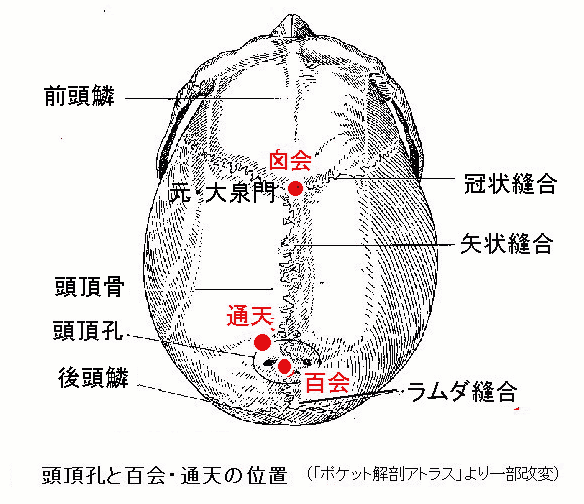

③慢性鼻炎や慢性副鼻腔炎は文字通り慢性なので、持続的に反復刺激(半月~2ヶ月の自宅施灸)を与える方がよく、それには灸が適し、施灸痕が目立たずに三叉神経第Ⅰ枝を刺激するという意味から、挟鼻の針とともに上星や囟会への施灸を併用することが多い。施灸により長期間良好な状態を保つ間に、鼻粘膜の修復が行われ、施灸中止後も、症状は消失状態を保つことができる。

治療院では置針し、それに円皮針をしておくのもよい。顔に円皮針を貼るのは見た目が悪いと思う患者に対しては、マスクで隠すよう指導するとよい。

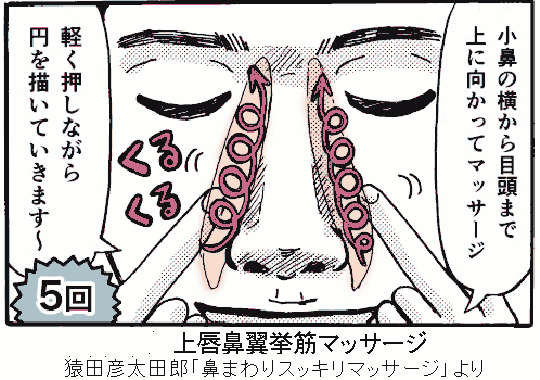

※挟鼻刺針は技術的に容易である。挟鼻刺針と同様に三叉神経第Ⅰ枝刺激になる攅竹から睛明への水平刺は伝統的方法だが、難易度が高く皮下出血も起こりやすい。

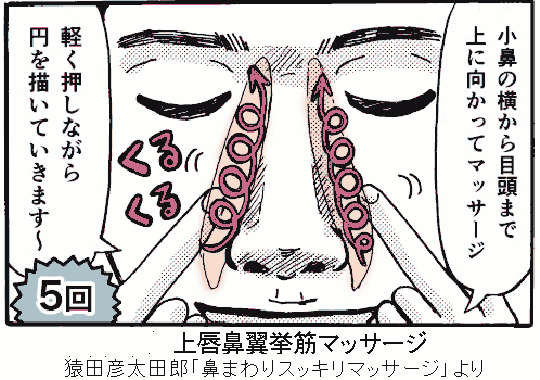

④患者自身でできる方法として、上唇鼻翼挙筋部マッサージがある。鼻稜の外縁を指頭でこすると、プチプチした感触が得られるので、何回か指頭でこすりつけるようにマッサージすると、次第にプチプチもなくなり、症状もとれてくる。このマッサージにより、鼻腔が開いて呼吸しやすくなる。ただし持続効果に乏しい。上唇鼻翼挙筋自体は顔面表情筋の一つ(顔面神経支配)だが、同部を知覚支配している鼻毛様体神経を刺激することになり、涙分泌を増やすので眼精疲労にも有効である。