本書は石川日出鶴丸が、針灸を専門とする医学者でない、わが国の一般の医学者に対して、針灸医学の大要を説明するためにまとめられた。本著作は、日本皮電学会発行ということで現在絶版であり、またカタカナ表記であることもあって、読んだことのある者は少ないと思われる。内容は基本的であるが、そうだったのかと感心させられる内容が所々に見受けられた。本稿ではそうした内容を紹介する。

石川日出鶴丸 原著 倉島宗二 校訂 昭和51年5月1日 日本針灸皮電学会刊

1.米占領軍の針灸按等医療類似行為禁止令に抵抗した石川日出鶴丸

石川日出鶴丸(1878-1947)は、東京帝大医学部を卒業後に京都帝大で教授となり、生理学教室を主催し、そこで求心性自律神経二重支配法則を発見して注目を浴びた。また東洋の伝統医学である針灸についても深い関心を示し、その治効原理と經絡経穴の本態の解明に着手した。その研究は、京都帝大から三重医専校長に移ってからも引き続き展開され、針灸の臨床面まで手を拡げた。昭和18年には鍼灸臨床の研究グループ龍胆会を主催した。龍胆会会員は、主座:石川日出鶴丸、幹事:藤井秀二、郡山七二、清水千里、代田文誌ほか11名という蒼々たるメンバーだった。

昭和22年、米占領軍は、日本の医療制度審議会に対し、針灸按等医療類似行為の禁止令が伝えられたが、その一方で米占領軍当局代表者のアイズマンは、著明な針灸研究者として石川教授を選び、針灸の学理的根拠の有無に関して十二項目にわたって質問し、さらに臨床実験を臨検して興味をいだくようになり、代表者アイズマン自らも針治療を受けて満足した。その結果、米占領軍の針灸禁止命令は、再教育の実施という条件つきで解除された。ご子息の石川太刀雄は、御尊父の研究をさらに発展させ「内臓体壁反射」を発見した。

2.中国伝統医学の欠点

中国伝統医学の考え方を徹底的に学理的に考察すると信用できないものとなる。いろいろとこじつけることもできようが、それは屁理屈にすぎない。実に狭い経験から組み立てた理論をもって、それが妥当性を有するや否やを実験的に吟味しないで無理に一般的に適用しようと試み、理論の権力をもって強制的に押しつけてしまったので、はなはだしい誤解に陥っている。

かくして事実を誤るだけでなく、正常な学問の発達を妨げたことは、その罪のまことに大いなるものがあるが、これに類似することは西洋の医学史の中にも現れている。それゆえに西洋医学はある見方をすると、医学者ではなく理髪者や屠獣者の中から起こったと解されないでもない。

しかし彼らが医学をどうすることもできなかったと同様に、古代中国医学は決して排斥すべきものでなく、之を正しい道に導くように改造せねばならない。それを正しく改造するように読み直すことが、私は中国の医書を読むコツだと考えている。

3.陰陽における太陽、厥陰の意味合い

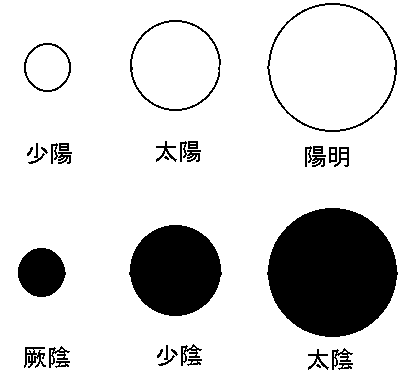

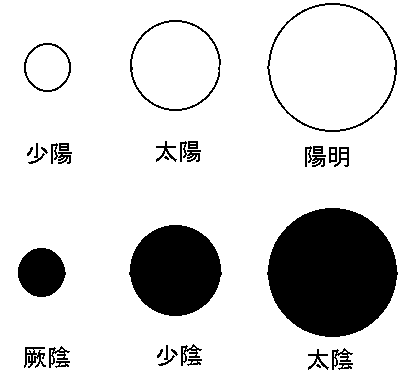

陰陽にはそれぞれ三段階がある。陽は太陽・少陽・陽明に区分できるが、陽明とは太陽と少陽を合わせた状態であって、陽の全発する姿であるとする。

陰には太陰・少陰・厥陰があるが、ダニエル・キーオン著<閃く經絡>によると、「厥」は側面が開けた山があって、山陰に隠れた太陽が山際から出てくるこさまを示しているという。鈴木達彦らの研究によれば、体内における陰陽の不均衡状態で、外界から導入されるべき気が体内深部に停滞して尽きいる状態で、行き場を失った気は身体の上部や表層に出て発作を起こした状態と考えられている。(鈴木達彦他「厥の原義とその病理観」日本医史学雑誌、第58巻1号、2012)

厥陰とは陰気の最も甚だしい太陰と少陰の合わせた状態で、陰が尽きる状態であるかのようだが、支那の語で「尽きる」とは尽滅根絶の意味ではない。たとえば易に「碩果(せきか)不食」(大いなる樹果ありて食らわず)という言葉がある。手の届くところにある枝に実っている果実は食べられてしまうが、高い枝の先端の実は最後まで食べられずに残っている。この実はやがて地面に落ちるが、やがてその種から発芽して、再びつながって発展していくとしている。

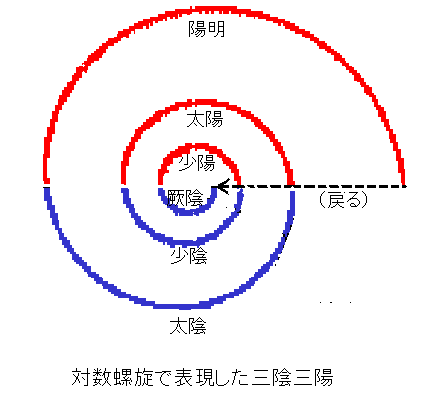

註釈:地球からみて全く太陽光の反射がない月のことを新月とよぶが、中国語でも同じく新月という。上記内容を筆者(私)は次のように図で表現してみた。

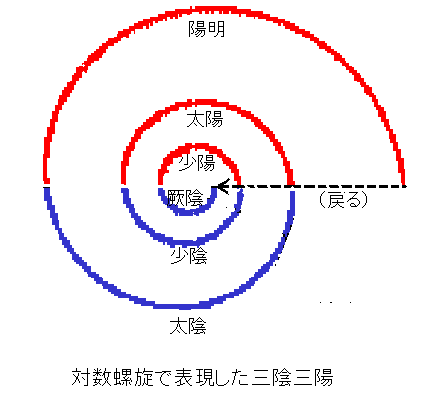

この内容を、次のような螺旋で表現で示すこともできる。ここでは対数螺旋を使ってみることにした。対数螺旋は自然界にも多く見られる螺旋である。たとえば獲物を捕るための鷹の運動パターン(獲物を一定の角度で見続ける)、水の渦巻、巻き貝など。以下の図は、鈴木学氏の助言を受けて完成させた。

※六経弁証による山陰三陽の順番

六経弁証とは、おもに寒冷性の外邪により、疾病が発生するときに用いられ、病が身体のどの深さにあるのかの分類である。病の重さにより陽から陰へと一方向に移行するもので。これによれば、陽明は太陽・少陽よりも陽性が少なく、厥陰は太陰・少陰よりも陰性が多いと解釈している。このような陰陽の基本的概念にも中国医学には統一性がなく、疾患のタイプに応じてどの弁証理論を使うか選択しなくてはならない。

4.心包の相火とは

心を君火とすれば、心包は相火(しょうか)である。相火とは宰相の「相」のことである。元来、宰相とは中国の王朝において皇帝や王を補佐する最高位の官吏を指したのが始まりで、内大臣に相当した地位だった。宰相は戦後に首相という名前に変わった。すなわち相の中の代表が首相という意味である。

「相」のの語源は「木+目」で、「木の種類や樹齢を丁寧に目で観察する」ことからきていいて、それが「人を見る」という意味に変わった。いわゆる人相であって、顔の美醜や好き嫌いではなく、「人間として持って生まれた性格、その後の育ち方、自分の律し方、多くの人を正しく指導できる本質」を見ることをいう。

5.心の役割

心が憂えると心包の相火が宣(よろこ)ばない。心が喜ぶと相火が甚大となる。心は喜憂などの心情の宿るところで、今日の「こころ」と同じ意味である。ただし心は君主のように、じっとしているものなので、心情の変動は心包の働きによっている。ゆえに「心包は臣使の官なり喜楽出づ」と唱えられている。

筆者註釈:理性をつかさどるのは脳であって、心ではない。心拍数を変化させる情動こそ心の機能である。なお脳を起点として体幹四肢に至る流れを、nerveといい、解体新書では神経と訳出した。神とは意識のことである。

6.三焦は「決瀆の官、水道これより出ず」とは

「瀆」には、①水路を通す溝(=用水路)と、②けがすという意味(冒瀆といった表現)の2つの意味がある。これは用水路に、どぶの水を流すことで、汚くするという着想から成り立っている。「決」は、堤防が決壊するという場合の決で疏通するという意味。すなわち 決瀆とは、用水路の水を流すという意味で、それは三焦の役割だとしている。

三焦とは体温を一定内に保持する役割があり、体温維持との環境下で初めて他の臓腑の生理的機能が営まれる。上焦は霧のように、中焦は瀝(したたたり)のように、下焦は瀆(≒排水路)のごときという表現がある。

筆者註釈:この意味するところは、蒸し器内部を想い浮かべるとよい。上焦である蒸し器上部は、熱い水蒸気に満たされていて、下焦である蒸し器下部には熱湯がある。中焦部にすだれを置き、そこに食物を置けば、蒸されて軟らかくなる。蒸し器で温めるということは、食物の成分が下に滴りおちるので底の湯も汚れていくる。この液体としての水が水蒸気となり、冷やされて再び水に戻るという循環を「水道」とよぶ。水道には水を尿として排泄するという意味もある。

経穴の一つで前腕背面ほぼ中央に四瀆穴がある。四瀆とは、中国に水源を発して直接海に注ぐ四つの大河をいう。すなわち長江、黄河、淮(わい)水、済水のことである。なお中国で単に「河」といえば、黄河のことを称した。水源を発して直接海に注ぐ川(《爾雅》釈水)を指す。四瀆は三焦経にあり、三焦経は水を処理する作用があるとされることから、この名がつけられた。

5.白い生命・赤い生命

中国医学によれば、陰陽の気が凝ってできたものが気または血で、気は空気や水蒸気のようにガス状であり、血はこれを凝縮して液体となったものであると定義している。

中国医学でいう血とは、動脈血・静脈血のほかにリンパ液その他の体液をも含めていうのであろう。我々が吸う空気や吐き出す空気や水蒸気も気である。呼気とともに水蒸気が吐き出されて冬季などでは白い霧となるのを見て、中国民族は白い生命と名付けていた。同様に彼らは動脈血や静脈血を見て、赤い生命と名付けていた。血液が全部体外に流出して体内に血液が乏しくなると死亡してしまう。同様に白い生命がでなくなって呼吸運動が止まると死んでしまう。

筆者註:現代おける死の三徴候とは、心臓拍動停止、呼吸停止、および脳機能の不可逆的停止を示す瞳孔の対光反射の消失をもって3徴候死としている。(脳死はこの限りではない)

6.動脈と静脈

当時も血管には静脈と動脈の区別があった。ただし現代の意味とは異なり、脈搏を触知できるものを動脈、触知できないものを静脈とよんだ。当時、動脈を流れ出た血液は、砂原に水を注ぐように動脈から身体組織の中に浸みこむと考えたので、心臓へと環流する血液の流れがあることを知らなかった。

栄血衛気(気は衛し血は栄す)とは陰に属する「血」は中を栄(=栄養)して経絡中を運営する。つまり十二経脈の循環路を正しく順に一回りする。陽に属する「気」は外を衛(まも)ることでつまりは皮膚に充つる。衛気は経脈の外を行くもので、しかも昼は陽経を流れ、夜は陰経を流れるという。

筆者註:江戸時代後期の医師、石坂宗哲は、解体新書などで西洋の解剖学に初めて触れて自分達が教わった内容と非常に異なることに驚き、気血營衞の「営」が流れているのを動脈、「衛」が流れているのを静脈だという玉虫色の説を考えた。これは西洋医学の理論は、名前は異なっているが、基本的な考えは、わが『内経』の医の道の考え方と大きく異なるわけではないと考えたため。けれどもこれは間もなく否定され、西洋解剖学の方が正しいことに落ち着いたのだった。

7.横隔膜の意義

内臓は胸腔臓器と腹腔臓器に分けられるが、その境界を「隔膜」と称した。隔膜は、腹腔の汚れたものが、心・心包・肺の臓まで犯さぬよう遮断する働きがあると考えた。呼吸運動の関係あることは古代中国医学ではあずかり知らぬ知らぬことだた。

8.十四経発揮が現れる以前の中国医学の歴史

元来、中国では鍼治・灸治・煎薬(=湯液)服用の三種類の治療法があった。ただし素問霊枢の時代では、服餌(服薬+食餌)療法はさほど行われておらず、鍼術のみが盛んに行われていた。治療法中、服餌法は1~2割、灸法は3~4割、残りが鍼治療だった。『内経』は医学理論の基本であり、学説は経脈学が中心だったので、鍼術が医術の根本だったのだ。 湯液が盛んには行われなかった理由だが、その頃は薬物の発見が少なかったので、本草学が進歩しなかったのだろうと思っている。当時の鍼術は、現代の鍼術にとどまらず、外科手術をも含めた内容であって、鍼といえば外科の手術道具の総称だった。

現在に伝わる古代九針である鑱(さん)・員・鍉・鋒(ほう)・鈹・員利・豪・長・大の各鍼の中で、前五者が外科刀である。後の四者はいずれも鍼であると記述されているが、これは誤りあって、次のよう修正したいところである。

現在に伝わる古代九針は用途別に次の3種に大別できる。

①皮膚を切開するために破る鍼→鋒鍼・鈹鍼・鑱鍼。これは今日の外科刀に相当。

②鑱(さん)鍼・員鍼 →擦る・押すなど刺さない鍼。

③員利鍼・豪鍼・長鍼・大鍼→今日でいう鍼術に用いる鍼。刺入する用途。

しかるに後世になるほど内科的な医学が進歩してきた。非常に多くの薬品や薬物が発見され、湯液療法が大進歩を遂げた。そのため経絡学によらない療法も続々と現れてきた。当時の鍼術(外科手術を含めて)は危険だったが、湯液療法は鍼術ほどの危険はなかったため、經絡学中心の中国医学は動揺し、時代とともに行き詰まりを生じるようになった。

医学書は、時代を下るほど沢山出されるようになた。出版されるようになった。中には『内経』を基礎としないものも現れ、『内経』を基礎とする内容とともに混然として、ただ実際の療法のみを並べ立て、知識を雑然と記すだけになった。無論、立派な本も発行されたのだが、医学が発達するほどに議論が乱雑になり一貫したものがなくなった。

これを整理するための方法として、第一の方法としては雑然とした知識の中から誤ったものを取り除いて、正しい確かな知識だけを選び取り、新しい学理でまとめ上げることであるが、不幸なことに系統的に整列を行って中国医学をまとめ上げようとする者は中国に現れなかった。

第二の方法としては、その頃行われた医学の理論を一つにまとめ上げることだった。この流れから旧来の經絡学的主知主義によって新たなまとめ方をしようという運動が処々に起こりかけた。つまりできるだけ内経の理論に拠ろうと志した。これによって十四経絡の学問がまとまったのだが、それでもまだ充分といえないものがあった。

そこで元の時代の至正元年(西暦1341年)、滑伯仁はこれらの書物とくに素問(骨空論)・霊枢(経脈篇本輸篇)・甲乙経・金蘭循経により經絡兪募穴の詳しい説明を施した。

兪募穴でいう兪とは輸の意味で気血の輸入輸出する中心点とい。募は集まるという意味で気血の集まる意味で、これは任脈を始め胸腹部の陰経において臓腑に当たる経穴をいう。

この滑伯仁の著書を『十四経発揮』という。これは手の三陰三陽と足の三陰三陽の十二経と、奇経八脈中の督任両脈を加えて十四経になる。十四経が、とくに発起・揮発させるのが目的だから発揮との名称になった。本書は良書として四方の歓迎を受けることとなり、後世人にまで愛読されることとなった。私は雑然たる医学を纏めるために在来の学説の膠着した滑伯仁の努力を否定するものではないが、前述した第一の方法を選ぶべきだと思う。 滑氏の態度では、学説の進歩というものがまったくないからだ。

筆者註:『黄帝内経』が原点となり、時代を経て新たな知識が加わってその改修版が多数現れ、逆に何が正しいか混乱状態となった。そこで改めて原点に立ち返って、『黄帝内経』の理論に戻って共通理解を得たということだろう。『十四経発揮』は、現代では古典鍼灸入門の定番だが、種々の力関係のせめぎ合いを良しとせず、基本的合意部分を整理した内容ということだ。十二正經に奇経であるはずの任脈・督脈を加えたことで基準線を得ることとなり、経穴を学習しやすくなったとはいえよう。

主知主義とは、人間の精神を知性理性・意志・感情に三分割する見方で、知性理性の働きを 意志や感情よりも重視する立場のことである。本稿では、観察や実験的手法によらず、頭の中だけで組み立てられた思想といった意味合いで用いられていると思う。