これまで何度か「チーム4」「チーム8」「イノベーションのジレンマ」「スピンオフ」「リーン・スタートアップ」「AKB48第2章」etc.. と述べてきました。

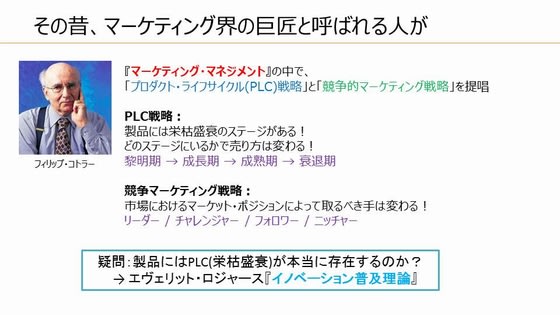

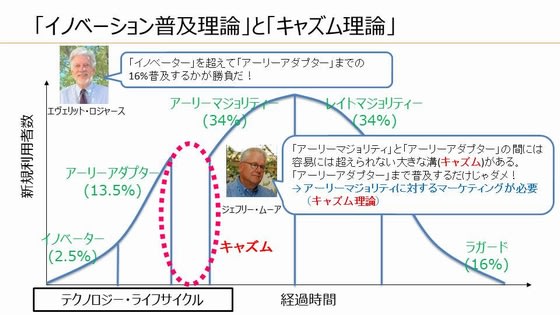

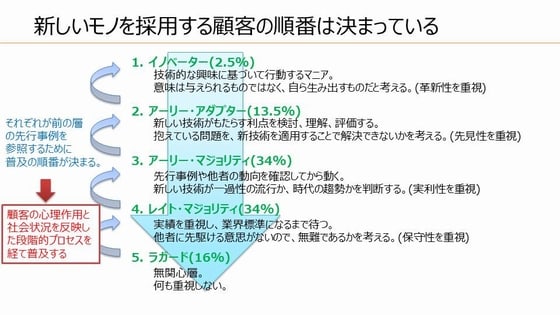

今回はまた視点を変えて、エヴィリット・ロジャース『イノベーション普及理論』とジェフリー・ムーア『キャズム理論』から、「なぜ若手メンバーによるスピンオフなのか?」という疑問に対する問題提起をしたいと思います。

『イノベーション普及理論』に関しては、以前「イノベーター理論」として過去のエントリで用いたことがありますが、ここでは「イノベーション普及理論」と呼びます。

で、言葉で説明するのが面倒なので、PPTの画像を貼り付けときます。

(あえて画像のサイズを小さくしているので文字が小さくて見難いなどあるかと思いますが、ご容赦ください。)

何を言いたいかと言うと、例えば「研究生ゴリ推し」について、みんながみんな納得しないとか、「イノベーション普及理論」からすると当たり前なのです。

以前から主張しているように、この時期にゴリ推し批判と無駄にやりあっても体力の無駄遣いなので、運営はこのあたりをよく考えて、「創造的な価値観の摩擦」と「無駄な摩擦」の区別をしっかりして進めて欲しいなと、思うわけであります。

もっとわかりやすく言うと、「ゴリ推し」が「グループ全体推し」と解釈されると生産性の低い価値闘争が起きるから、「研究生ゴリ推しやるなら、独立した形で、たとえばスピンオフ的な形でやった方がいいよ。」といういつもの話です。

いつも通り使い回しなので、これ使い回しじゃんとわかった人はブロバレしてしまうわけなので絶対に口外しないように!