台東区・文京区を巡った森鴎外文学散歩ルポその3は「雁」にたびたび出てくるお蕎麦屋さん。

「蓮玉へ寄って蕎麦を一杯食って行こうか」と、岡田が提議した。

僕はすぐに同意して、一しょに蓮玉庵へ引き返した。その頃下谷から本郷へ掛けて一番名高かった蕎麦屋である。

蓮玉庵は安政6年創業の老舗。鴎外自身も通っていたそうです。入口の上にかかっている看板の文字は久保田万太郎の筆。

池之端の蓮玉庵に吾も入りつ上野公園に行く道すがら これは斎藤茂吉の短歌。

店舗はもっと不忍池に近い場所から一度移転しているそうですが、移転した当時はこんな環境じゃなかったんだろうなぁと無常な時の流れを思ってしまう風俗街っぽい環境の場所でした。

昼限定メニューの三段重ね古式せいろを「雁」の登場人物になった気分でいただきました。三段の内一段が変わり蕎麦になっています。

「蓮玉へ寄って蕎麦を一杯食って行こうか」と、岡田が提議した。

僕はすぐに同意して、一しょに蓮玉庵へ引き返した。その頃下谷から本郷へ掛けて一番名高かった蕎麦屋である。

蓮玉庵は安政6年創業の老舗。鴎外自身も通っていたそうです。入口の上にかかっている看板の文字は久保田万太郎の筆。

池之端の蓮玉庵に吾も入りつ上野公園に行く道すがら これは斎藤茂吉の短歌。

店舗はもっと不忍池に近い場所から一度移転しているそうですが、移転した当時はこんな環境じゃなかったんだろうなぁと無常な時の流れを思ってしまう風俗街っぽい環境の場所でした。

昼限定メニューの三段重ね古式せいろを「雁」の登場人物になった気分でいただきました。三段の内一段が変わり蕎麦になっています。

無縁坂

無縁坂

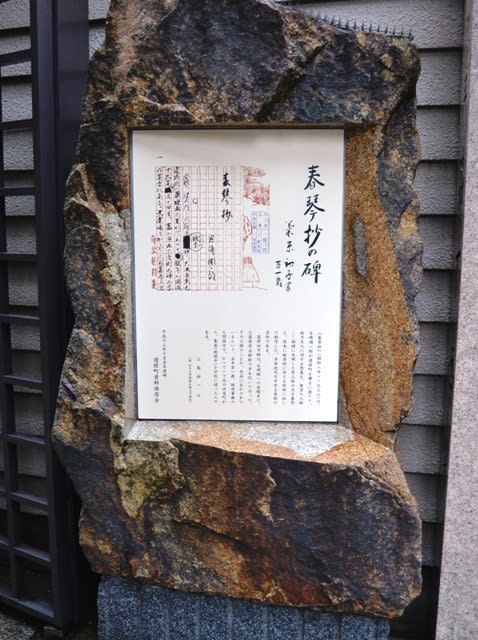

春琴抄の碑(平成12年建立)

春琴抄の碑(平成12年建立)