続きまして藤原鎌足の息子であるが、

天智天皇の落胤であるとの説がある藤原不比等所縁の長谷寺へ。

織田信澄、藤原不比等というビッグネーム所縁のお寺が、

意外にもこの高島市にあるんですね。

無料駐車場に車を停めるもお寺が見えない。

とりあえず納経所の看板が見えたので、

それに従い少しだけ歩く。

山門も無く、広い庭に古い家があった。

どうやらここが庫裏のようである。

庫裏の上に本堂と鐘楼堂が見えた。

所在地:滋賀県高島市音羽495

宗派:天台真盛宗

御本尊:十一面観世音菩薩

創建:不明

開基:藤原不比等

札所:近江西国三十三観音霊場、高島郡西国三十三観音霊場

【歴史】

奈良時代の開基と伝えられ、藤原不比等が母堂のた為に、

堂宇を建立したともいわれています。

古来、嶽歓音として広く信仰を集め、農耕や運搬に馬が使用された時代には、

馬ともども多くの参詣者が訪れました。

今も7月9日には「嶽の千日詣」が行われます。

堂はもともと嶽山頂上付近にありましたが、

参拝者の為に現地に遷されたといいます。

今も山頂近くには石窟があり、石仏が安置されています

【本堂】

何ともボロい、いや失礼、質素なものです。

檀家も少なくお寺の維持が大変だと推測される。

【鐘楼堂】

【稲荷社】

【観音堂・薬師堂・太子堂】

隣の神社を参拝後、鳥居をくぐると見つけました。

本堂や庫裏とは少しだけ離れた場所にありました。

危うく見逃すところだった。(^^;

平成5年(1993)嶽山の中腹にあった観音堂は、里山の大炊神社東側に移され、

新たに観音堂・薬師堂・太子堂が一つのお堂に納められたそうです。

観音様は厨子に安置され、写真が置かれていました。

薬師堂の薬師如来像です。

聖徳太子像は足元しか見えませんでしたね。

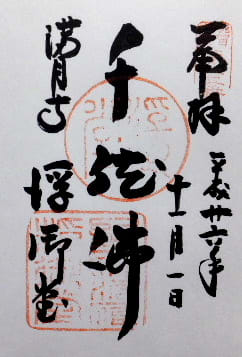

【御朱印】

庫裏でお婆さんに聞いたところ、書置きのみとのこと。

近江西国三十三観音霊場の分しかございませんでした。

天智天皇の落胤であるとの説がある藤原不比等所縁の長谷寺へ。

織田信澄、藤原不比等というビッグネーム所縁のお寺が、

意外にもこの高島市にあるんですね。

無料駐車場に車を停めるもお寺が見えない。

とりあえず納経所の看板が見えたので、

それに従い少しだけ歩く。

山門も無く、広い庭に古い家があった。

どうやらここが庫裏のようである。

庫裏の上に本堂と鐘楼堂が見えた。

所在地:滋賀県高島市音羽495

宗派:天台真盛宗

御本尊:十一面観世音菩薩

創建:不明

開基:藤原不比等

札所:近江西国三十三観音霊場、高島郡西国三十三観音霊場

【歴史】

奈良時代の開基と伝えられ、藤原不比等が母堂のた為に、

堂宇を建立したともいわれています。

古来、嶽歓音として広く信仰を集め、農耕や運搬に馬が使用された時代には、

馬ともども多くの参詣者が訪れました。

今も7月9日には「嶽の千日詣」が行われます。

堂はもともと嶽山頂上付近にありましたが、

参拝者の為に現地に遷されたといいます。

今も山頂近くには石窟があり、石仏が安置されています

【本堂】

何ともボロい、いや失礼、質素なものです。

檀家も少なくお寺の維持が大変だと推測される。

【鐘楼堂】

【稲荷社】

【観音堂・薬師堂・太子堂】

隣の神社を参拝後、鳥居をくぐると見つけました。

本堂や庫裏とは少しだけ離れた場所にありました。

危うく見逃すところだった。(^^;

平成5年(1993)嶽山の中腹にあった観音堂は、里山の大炊神社東側に移され、

新たに観音堂・薬師堂・太子堂が一つのお堂に納められたそうです。

観音様は厨子に安置され、写真が置かれていました。

薬師堂の薬師如来像です。

聖徳太子像は足元しか見えませんでしたね。

【御朱印】

庫裏でお婆さんに聞いたところ、書置きのみとのこと。

近江西国三十三観音霊場の分しかございませんでした。