本日最後の参拝となるのが国宝の観音様がいらっしゃる観音寺へ。

調べてみると同志社大学京田辺キャンパスに近い。

この同志社大近くの道は百回以上走っているのに、

このお寺があることすら知らなかったよ。(^^;

所在地:京都府京田辺市普賢寺下大門13

宗派:真言宗智山派

御本尊:十一面観音立像

創建:不明

開山:義淵僧正

【縁起】

天武天皇の勅願により義淵僧正が開基され、

次いで聖武天皇の御願により良弁僧正が伽藍を増築し、

息長山普賢教法寺と号し、十一面観音立像を安置したといわれている。

良弁僧正の高弟で奈良のお水取りを始められた実忠和尚を第一世とします。

法相・三論・華厳の三宗を兼ね、七堂伽藍は壮麗を極めて

「筒城の大寺」と呼ばれた大寺院であったと伝えられている。

幾度となく火災に見舞われ延暦13年(794)の時は、

藤原良房公を本願とし、治承2年(1178)の時は普賢寺関白基通公により再建。

藤原氏の外護を受けましたのは当寺が藤原氏の氏寺興福寺の別院であったからである。

永享9年(1437)の火事では、

諸堂13、僧坊20余りを数えた建物のほとんどが失われた。

大御堂だけが再建され現在に至っている。

【全景】

長閑ですな~。

【境内】

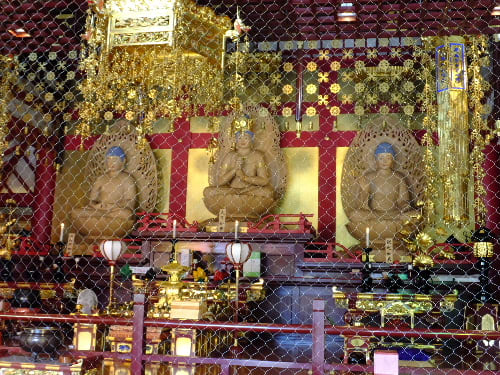

【本堂】

普段は閉まっていますが、

庫裏で拝観をお願いすると御住職に開けていただいた。

拝観される方は事前に予約してる方が無難でしょう。

御住職の説明を聞いた後、観音様の拝顔の栄誉を賜る。

近くまで見に行って良いと仰ったので近寄る。

どことなく女性のプロポーションを思わせるそのお姿。

美しい。

聖林寺の観音様を模したと言われているが、

それは似て非なるもの。

個人的にはこちらのお寺の観音様の方が圧倒的に好みです。

実に素晴らしい。

国宝をこんなに間近に見れるなんて幸せです。

拝観料は堂内で支払いました。

撮影は残念ながら不可。

「御本尊様は撮影禁止です。」と御住職が仰ったので、

もしかしたら他の仏様は可能なのかも知れません。

【鐘楼堂】

近くに無料駐車場があります。

【石塔】

【池】

【石塔】

【地祇神社】

本堂横に鎮座。

観音寺の鎮守社のようです。

【御朱印】

ガラスに仕切られていない、

手に届きそうな近さで観れたのは最高でした。

まだこちらの美仏を見られて無い方は是非。

時間の都合で禅定寺とか行きたい場所に行けなかったので、

またの機会に南山城地区を堪能したいと思う。

調べてみると同志社大学京田辺キャンパスに近い。

この同志社大近くの道は百回以上走っているのに、

このお寺があることすら知らなかったよ。(^^;

所在地:京都府京田辺市普賢寺下大門13

宗派:真言宗智山派

御本尊:十一面観音立像

創建:不明

開山:義淵僧正

【縁起】

天武天皇の勅願により義淵僧正が開基され、

次いで聖武天皇の御願により良弁僧正が伽藍を増築し、

息長山普賢教法寺と号し、十一面観音立像を安置したといわれている。

良弁僧正の高弟で奈良のお水取りを始められた実忠和尚を第一世とします。

法相・三論・華厳の三宗を兼ね、七堂伽藍は壮麗を極めて

「筒城の大寺」と呼ばれた大寺院であったと伝えられている。

幾度となく火災に見舞われ延暦13年(794)の時は、

藤原良房公を本願とし、治承2年(1178)の時は普賢寺関白基通公により再建。

藤原氏の外護を受けましたのは当寺が藤原氏の氏寺興福寺の別院であったからである。

永享9年(1437)の火事では、

諸堂13、僧坊20余りを数えた建物のほとんどが失われた。

大御堂だけが再建され現在に至っている。

【全景】

長閑ですな~。

【境内】

【本堂】

普段は閉まっていますが、

庫裏で拝観をお願いすると御住職に開けていただいた。

拝観される方は事前に予約してる方が無難でしょう。

御住職の説明を聞いた後、観音様の拝顔の栄誉を賜る。

近くまで見に行って良いと仰ったので近寄る。

どことなく女性のプロポーションを思わせるそのお姿。

美しい。

聖林寺の観音様を模したと言われているが、

それは似て非なるもの。

個人的にはこちらのお寺の観音様の方が圧倒的に好みです。

実に素晴らしい。

国宝をこんなに間近に見れるなんて幸せです。

拝観料は堂内で支払いました。

撮影は残念ながら不可。

「御本尊様は撮影禁止です。」と御住職が仰ったので、

もしかしたら他の仏様は可能なのかも知れません。

【鐘楼堂】

近くに無料駐車場があります。

【石塔】

【池】

【石塔】

【地祇神社】

本堂横に鎮座。

観音寺の鎮守社のようです。

【御朱印】

ガラスに仕切られていない、

手に届きそうな近さで観れたのは最高でした。

まだこちらの美仏を見られて無い方は是非。

時間の都合で禅定寺とか行きたい場所に行けなかったので、

またの機会に南山城地区を堪能したいと思う。