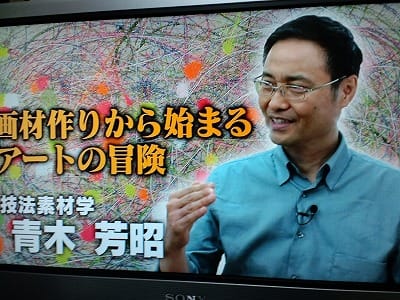

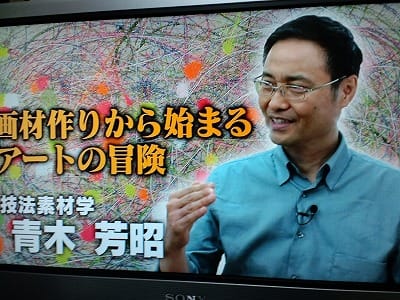

青木芳昭さん@たけしのアートビート

昨夜9:00~10:55のテレビ番組「たけしのアートビート」を興味深く観た。

2時間の特別番組で多岐に渡るから、その一部を紹介。

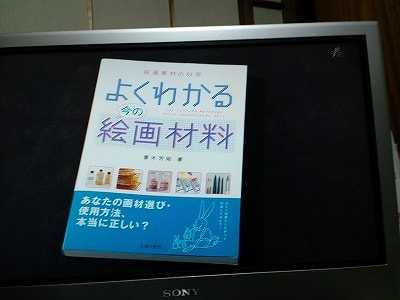

那珂市在住の画家で、画材研究家の青木芳昭さんも出演されていたが、地元の人の活躍をみるのは嬉しい。

主な舞台は京都造形芸術大学、活躍中のアーティストを教授陣に迎え、人気上昇中の藝術大学で大型工房や大劇場まで完備した施設も特色。

先ずは、同大学の制作工房「ウルトラ ファクトリー」のディレクターを務めるヤノベケンジを訪問。

ヤノベと学生達の制作現場を見て、更に、共同制作をすることになる。

学長は日本画家の千住博。伝統に拘らない日本画で世界的に注目されている。

日本画の顔料や和紙の特徴と魅力を語り、更には制作風景も披露。

グラフィックデザイナーの田名網敬一。

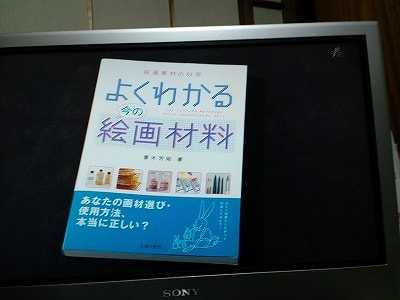

青木芳昭さんは「技法材料学」を担当されている。

多くの顔料に油やアクリルなどを混入して、自在に色を創り上げる。

手さばきは魔法使いの如くで、指導を受けて絵具作りに挑んだ、たけしも嵌ったようだ。

出来たての絵具を使って顔の絵を描くが、とても上手である。

青木さんの出番は、2時間番組の5分程度だったが、大学での生活の一端を知ることが出来た。

今後も益々活躍されることを期待している。

昨夜9:00~10:55のテレビ番組「たけしのアートビート」を興味深く観た。

2時間の特別番組で多岐に渡るから、その一部を紹介。

那珂市在住の画家で、画材研究家の青木芳昭さんも出演されていたが、地元の人の活躍をみるのは嬉しい。

主な舞台は京都造形芸術大学、活躍中のアーティストを教授陣に迎え、人気上昇中の藝術大学で大型工房や大劇場まで完備した施設も特色。

先ずは、同大学の制作工房「ウルトラ ファクトリー」のディレクターを務めるヤノベケンジを訪問。

ヤノベと学生達の制作現場を見て、更に、共同制作をすることになる。

学長は日本画家の千住博。伝統に拘らない日本画で世界的に注目されている。

日本画の顔料や和紙の特徴と魅力を語り、更には制作風景も披露。

グラフィックデザイナーの田名網敬一。

青木芳昭さんは「技法材料学」を担当されている。

多くの顔料に油やアクリルなどを混入して、自在に色を創り上げる。

手さばきは魔法使いの如くで、指導を受けて絵具作りに挑んだ、たけしも嵌ったようだ。

出来たての絵具を使って顔の絵を描くが、とても上手である。

青木さんの出番は、2時間番組の5分程度だったが、大学での生活の一端を知ることが出来た。

今後も益々活躍されることを期待している。

たけしアート☆ビートSP

「楽しくなければやっぱりアートじゃない」

BSプレミアム 1月31日(木)午後9:00~10:59

マルチな才能を発揮して、大活躍のビートたけし。

今一番会いたいアーティストに会いに行くNHKのテレビ番組「たけしアート☆ビート」。今日(1月31日)の午後9:00~10:59、2時間のスペシャル版として、放送される。

今回は、2時間のスペシャル版として、現役アーティストと学生3000人が集う「京都造形芸術大学」を訪問する。

京都造形芸術大学の歴史は浅いが、千住博(2010年現在の学長)秋元康(2010年現在の副学長)を始め、田名網敬一・ 浅田彰・ヤノベケンジ・椿昇など現役で活躍中のアーティストが教授陣に名を連ねているので人気上昇中の芸術大学。

一翼を担っているのが、画家で画材研究家の青木芳昭さん。

授業のために京都にお住まいだが、自宅は那珂市飯田2574-11に在る。

自宅の一角には「アカデミア・プラトニカ」と言う名のギャラリーも運営されている。

今夜の放送に出演し[画材の顔料]について話されるらしい。

2時間の特別番組、どの様な内容か楽しみだ。

「楽しくなければやっぱりアートじゃない」

BSプレミアム 1月31日(木)午後9:00~10:59

マルチな才能を発揮して、大活躍のビートたけし。

今一番会いたいアーティストに会いに行くNHKのテレビ番組「たけしアート☆ビート」。今日(1月31日)の午後9:00~10:59、2時間のスペシャル版として、放送される。

今回は、2時間のスペシャル版として、現役アーティストと学生3000人が集う「京都造形芸術大学」を訪問する。

京都造形芸術大学の歴史は浅いが、千住博(2010年現在の学長)秋元康(2010年現在の副学長)を始め、田名網敬一・ 浅田彰・ヤノベケンジ・椿昇など現役で活躍中のアーティストが教授陣に名を連ねているので人気上昇中の芸術大学。

一翼を担っているのが、画家で画材研究家の青木芳昭さん。

授業のために京都にお住まいだが、自宅は那珂市飯田2574-11に在る。

自宅の一角には「アカデミア・プラトニカ」と言う名のギャラリーも運営されている。

今夜の放送に出演し[画材の顔料]について話されるらしい。

2時間の特別番組、どの様な内容か楽しみだ。

佐藤勝彦「ええがな ええがな」

「天地」佐藤勝彦 作

文化出版局刊行の季刊雑誌『銀花』が2010年2月25日発売の161号を最終号とし休刊したことを、最近になって知った。

1967年(昭和42年)11月 の創刊から間もない10号から100号くらいまでは購入していたが、それ以降は手に取る機会が少なかったが残念だ。

生活に密接した日本の伝統工芸や美術などを取り上げ、味わい深い人生に誘う趣味の雑誌だった。特に、豆本や限定本やなど書籍に関する記事も多かった。

出版社直営の「銀花ギャラリー」では、特集された作家の展示即売なども行われた。さらに、全国にフランチャイズの「銀花ギャラリー」も誕生するなど、人気を集めた。

1975年の24号は1冊に1枚ずつの佐藤勝彦の肉筆画をはさみこんだ特別号が発売されたのは画期的な出来事だった。

当時の「銀花」の発行部は約7万、見事にこなした佐藤勝彦。

「ええがな ええがな」と独特の仏教観に根ざした豪放な描き方。

富士山と仏像を好んで描くが、簡単な文章も添えられる。

その後、似たような作家も沢山いるが、佐藤勝彦この様なスタイルの草分けと云える。

陶磁器や骨董品の蒐集家としても知られるが、自らも陶器の製作絵付けもする。南町にあった「鶴屋書店」のギャラリーでの展示販売、作者も来廊して観客の前で制作するところを見せた。その時は椿の花を描いたぐい飲みを購入した。

1940年の生まれだから70歳を過ぎたばかり。

フランス・パリやドイツのリールおよびオルテンブルグで個展を始め。精力的に活動を続けておられるようだ。

昭和48年(1973)の著書「ええがな ええがな」のごとく拘らない生き様は惹かれるものが多い。

「天地」佐藤勝彦 作

文化出版局刊行の季刊雑誌『銀花』が2010年2月25日発売の161号を最終号とし休刊したことを、最近になって知った。

1967年(昭和42年)11月 の創刊から間もない10号から100号くらいまでは購入していたが、それ以降は手に取る機会が少なかったが残念だ。

生活に密接した日本の伝統工芸や美術などを取り上げ、味わい深い人生に誘う趣味の雑誌だった。特に、豆本や限定本やなど書籍に関する記事も多かった。

出版社直営の「銀花ギャラリー」では、特集された作家の展示即売なども行われた。さらに、全国にフランチャイズの「銀花ギャラリー」も誕生するなど、人気を集めた。

1975年の24号は1冊に1枚ずつの佐藤勝彦の肉筆画をはさみこんだ特別号が発売されたのは画期的な出来事だった。

当時の「銀花」の発行部は約7万、見事にこなした佐藤勝彦。

「ええがな ええがな」と独特の仏教観に根ざした豪放な描き方。

富士山と仏像を好んで描くが、簡単な文章も添えられる。

その後、似たような作家も沢山いるが、佐藤勝彦この様なスタイルの草分けと云える。

陶磁器や骨董品の蒐集家としても知られるが、自らも陶器の製作絵付けもする。南町にあった「鶴屋書店」のギャラリーでの展示販売、作者も来廊して観客の前で制作するところを見せた。その時は椿の花を描いたぐい飲みを購入した。

1940年の生まれだから70歳を過ぎたばかり。

フランス・パリやドイツのリールおよびオルテンブルグで個展を始め。精力的に活動を続けておられるようだ。

昭和48年(1973)の著書「ええがな ええがな」のごとく拘らない生き様は惹かれるものが多い。

片岡洋一作「白の藪椿」

寒い日が続くと、春が待ち遠しい。

木偏に春と書いて「椿」。

まさに、春のしるし。

椿の種類も沢山あるが僕の好みは藪椿。

おそらく原種に近いのだろう。

花弁の赤と芯の黄色の対比も素晴らしい。

ことに、白が美しいが変種なので、白の実生から白が咲くとは限らない程に珍しい。

椿の花が開花するまで、片岡洋一さん描く《瀬戸の徳利に活けられた、白の藪椿》を楽しむことに。

片岡 洋一(1932年~)さんは〈雪景色〉〈奥久慈〉などの風景画家として知られるが“馬”や”魚“などの動物・植物画も描く。

画家と言うより、江戸時代の絵師を思わせる人柄。

更には、文章も素晴らしく、随筆集を出版されたこともある。

残念ながら、随分前に体調を崩され半身不随になり、第一線を退いた。

されど、絵にかける執念は凄く、左手での制作を続けられているようだ。

寒い日が続くと、春が待ち遠しい。

木偏に春と書いて「椿」。

まさに、春のしるし。

椿の種類も沢山あるが僕の好みは藪椿。

おそらく原種に近いのだろう。

花弁の赤と芯の黄色の対比も素晴らしい。

ことに、白が美しいが変種なので、白の実生から白が咲くとは限らない程に珍しい。

椿の花が開花するまで、片岡洋一さん描く《瀬戸の徳利に活けられた、白の藪椿》を楽しむことに。

片岡 洋一(1932年~)さんは〈雪景色〉〈奥久慈〉などの風景画家として知られるが“馬”や”魚“などの動物・植物画も描く。

画家と言うより、江戸時代の絵師を思わせる人柄。

更には、文章も素晴らしく、随筆集を出版されたこともある。

残念ながら、随分前に体調を崩され半身不随になり、第一線を退いた。

されど、絵にかける執念は凄く、左手での制作を続けられているようだ。

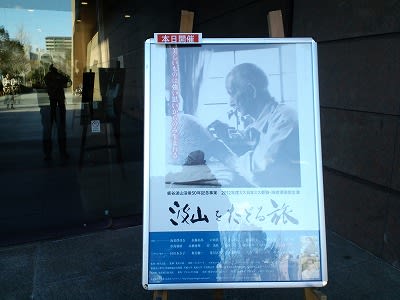

「波山をたどる旅」上映会 @近代美術館

1月18日 15:00~17:00

茨城県出身の陶芸家・板谷波山の「人と作品」を紹介する映画が完成し、茨城県立近代美術館の地下1階のホールで上映された。

映画は2部構成で各々40分。

第一部は

板谷波山の生涯を写真や再現ドラマでたどる。

2012に年度「ミス日本ミス着物に」に輝いた水戸出身の海老澤佳奈さん初主演。進路に悩む美大生が板谷波山の作品に出合い、出生地の下館、窯場を築いた田端、多くの作品を保存展示している笠間の茨城県立陶芸博物館など各地を訪ねる。関係者のインタビューなどを通して、波山の作陶の真髄を理解してゆく物語。

10年前の映画『波山』で主役を演じた榎木孝明が美大の教授役で友情出演。

大多数の役者は地元のアマチュア劇団員などだ。

南町のK写真館の奥様が母親役で出演されていたのには驚き。

再現ドラマで波山を演じたのは陶芸家・戸田浩二氏。

青銅器を模したシャープな造形で注目されている作家だ。

筑波大学体育専門学群卒業し、水戸ホーリーホックの前身のプリマハムでサッカー選手として活躍。その後、陶芸の道に転身し伊藤東彦氏の下で修業し独立した異色の経をもつ。

今回は役者として登場したが若き日の波山を偲ばせる端正なマスクで好演していた。多才な方である。

第二部は

波山の遺族や研究者にインタビューした証言や解説などで構成されている。

元出光美術館学芸員で現在は学習院大学教授・荒川正明氏。

中国陶磁に関しても高い見識を持つ、波山研究の第一人者。

彼もまた水戸出身であるのは、水戸の誇りだ。

波山のお孫さんで、銀座で着物を商っておられる村田あき子氏。

茨城在住の漆芸家・人間国宝の大西勲氏。

茨城県陶芸美術館館長の兼子賢治氏などが波山の人と作品を紹介する。

一部と二部の間に、出演者とプロジューサーの金澤大介氏が舞台挨拶。

ミス日本の海老澤佳奈さん、さすがに素敵でした。

この映画は以前から企画されていたわけではなく、海老澤佳奈さんが日本一に輝いた昨年、支援する方法は?とスタートしたとのこと。

茨城県を始めとする関係する市町村や多くのボランテアなどに支えられ完成した。

今後の上映は、筑西市のスピカで1月19日。

県近代美術館で2月26日~3月3日。

県陶芸美術館で20日、22~27日に上映とそれぞれ上映初日に出演者の舞台あいさつが行われる。

それ以降は、学校や公民館など公共施設で上演を予定している旨の案内があった。教育・啓蒙などの役割を担い、時代を証言する映画である。

今日の午後3時からの会場は満席で、7時からの上映も多くの方が集まったであろう。

関係者の皆様方、ご苦労様でした。

1月18日 15:00~17:00

茨城県出身の陶芸家・板谷波山の「人と作品」を紹介する映画が完成し、茨城県立近代美術館の地下1階のホールで上映された。

映画は2部構成で各々40分。

第一部は

板谷波山の生涯を写真や再現ドラマでたどる。

2012に年度「ミス日本ミス着物に」に輝いた水戸出身の海老澤佳奈さん初主演。進路に悩む美大生が板谷波山の作品に出合い、出生地の下館、窯場を築いた田端、多くの作品を保存展示している笠間の茨城県立陶芸博物館など各地を訪ねる。関係者のインタビューなどを通して、波山の作陶の真髄を理解してゆく物語。

10年前の映画『波山』で主役を演じた榎木孝明が美大の教授役で友情出演。

大多数の役者は地元のアマチュア劇団員などだ。

南町のK写真館の奥様が母親役で出演されていたのには驚き。

再現ドラマで波山を演じたのは陶芸家・戸田浩二氏。

青銅器を模したシャープな造形で注目されている作家だ。

筑波大学体育専門学群卒業し、水戸ホーリーホックの前身のプリマハムでサッカー選手として活躍。その後、陶芸の道に転身し伊藤東彦氏の下で修業し独立した異色の経をもつ。

今回は役者として登場したが若き日の波山を偲ばせる端正なマスクで好演していた。多才な方である。

第二部は

波山の遺族や研究者にインタビューした証言や解説などで構成されている。

元出光美術館学芸員で現在は学習院大学教授・荒川正明氏。

中国陶磁に関しても高い見識を持つ、波山研究の第一人者。

彼もまた水戸出身であるのは、水戸の誇りだ。

波山のお孫さんで、銀座で着物を商っておられる村田あき子氏。

茨城在住の漆芸家・人間国宝の大西勲氏。

茨城県陶芸美術館館長の兼子賢治氏などが波山の人と作品を紹介する。

一部と二部の間に、出演者とプロジューサーの金澤大介氏が舞台挨拶。

ミス日本の海老澤佳奈さん、さすがに素敵でした。

この映画は以前から企画されていたわけではなく、海老澤佳奈さんが日本一に輝いた昨年、支援する方法は?とスタートしたとのこと。

茨城県を始めとする関係する市町村や多くのボランテアなどに支えられ完成した。

今後の上映は、筑西市のスピカで1月19日。

県近代美術館で2月26日~3月3日。

県陶芸美術館で20日、22~27日に上映とそれぞれ上映初日に出演者の舞台あいさつが行われる。

それ以降は、学校や公民館など公共施設で上演を予定している旨の案内があった。教育・啓蒙などの役割を担い、時代を証言する映画である。

今日の午後3時からの会場は満席で、7時からの上映も多くの方が集まったであろう。

関係者の皆様方、ご苦労様でした。

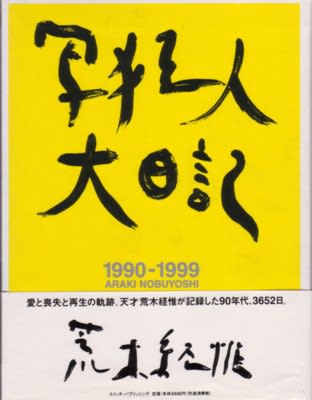

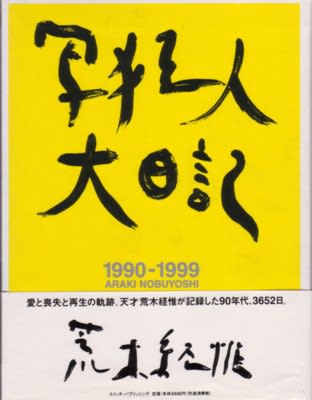

荒木経惟と浄閑寺@ 荒川区南千住2-1-12

自ら“天才”と称する写真家アラーキーこと荒木経惟氏。

女性のヌード写真が多いが、自分の身近な人や恋人、更には自分自身。

写真集には「東京日和」「東京物語」など「東京」と名の付くものが多い。

渋谷、新宿、銀座を撮影しても、裏通りにひっそりと佇む人気のない風景。

古い建物、野良猫、都会で取り残されたような静謐さ。

多くは、エロっぽく猥褻だ。

作品の数は膨大で、その中の一部しか見たことが無いから多くを語れないが、僕の好きな写真家だ。

写真も良いが、文章も独自の語り口で面白いし含蓄もある。

署名を含め、タイトルの「書」も充分に作品になりうる。

“三ノ輪の浄閑寺の門前が出生の地で、子供の頃は境内が遊び場だった”と

読んだことがあったので、訪ねてみたいと思っていた。

浄閑寺は1655年に創建され、吉原遊廓の誕生(1657年)よりも2年早い。

同寺が投げ込み寺と呼ばれるようになったのは、遊女が死亡した際にこの寺に投げ込んで葬ったことによるようだ。

新吉原総霊塔。

この地を愛した、永井荷風の詩碑と筆塚。

荷風の詩集「偏奇館吟草」の「震災」という詩。

自ら“天才”と称する写真家アラーキーこと荒木経惟氏。

女性のヌード写真が多いが、自分の身近な人や恋人、更には自分自身。

写真集には「東京日和」「東京物語」など「東京」と名の付くものが多い。

渋谷、新宿、銀座を撮影しても、裏通りにひっそりと佇む人気のない風景。

古い建物、野良猫、都会で取り残されたような静謐さ。

多くは、エロっぽく猥褻だ。

作品の数は膨大で、その中の一部しか見たことが無いから多くを語れないが、僕の好きな写真家だ。

写真も良いが、文章も独自の語り口で面白いし含蓄もある。

署名を含め、タイトルの「書」も充分に作品になりうる。

“三ノ輪の浄閑寺の門前が出生の地で、子供の頃は境内が遊び場だった”と

読んだことがあったので、訪ねてみたいと思っていた。

浄閑寺は1655年に創建され、吉原遊廓の誕生(1657年)よりも2年早い。

同寺が投げ込み寺と呼ばれるようになったのは、遊女が死亡した際にこの寺に投げ込んで葬ったことによるようだ。

新吉原総霊塔。

この地を愛した、永井荷風の詩碑と筆塚。

荷風の詩集「偏奇館吟草」の「震災」という詩。

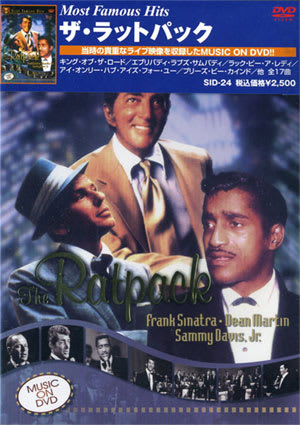

The Rat Pack(ラット・パック)

Frank Sinatra (フランク・シナトラ1915 - 1998)は僕にとってアメリカを象徴する人物の一人。シナトラを中心と人たちは「The Rat Pak(ザ・ラット・パック)」と呼ばれた。

1950年代から60年代の当初のシナトラ軍団のメンバーはFrank Sinatra(フランク・シナトラ)を中心に、Peter Lawford(ピーター・ローフォード)、Dean Martin(ディーン・マーチン)、Sammy Davis Jr.(サミー・デイヴィス・ジュニア)、そしてJoey Bishop(ジョーイ・ビショップ)などメンバーは様々。

このラットパック・メンバーでハリウッドやラスベガスなどでショーを公演していた。

その当時のライブ映像の一つが『The Rat Pack』同様のタイトルのCDもあるし、収められている曲も異なる。

タキシード姿が様になってます。憧れの世界でした。

アメ横の帰り道(昨年の、12月30日)中古屋で見かけ¥300で購入ました。

CDやDVD廉くなりましたね。嬉しいことです。

Frank Sinatra (フランク・シナトラ1915 - 1998)は僕にとってアメリカを象徴する人物の一人。シナトラを中心と人たちは「The Rat Pak(ザ・ラット・パック)」と呼ばれた。

1950年代から60年代の当初のシナトラ軍団のメンバーはFrank Sinatra(フランク・シナトラ)を中心に、Peter Lawford(ピーター・ローフォード)、Dean Martin(ディーン・マーチン)、Sammy Davis Jr.(サミー・デイヴィス・ジュニア)、そしてJoey Bishop(ジョーイ・ビショップ)などメンバーは様々。

このラットパック・メンバーでハリウッドやラスベガスなどでショーを公演していた。

その当時のライブ映像の一つが『The Rat Pack』同様のタイトルのCDもあるし、収められている曲も異なる。

タキシード姿が様になってます。憧れの世界でした。

アメ横の帰り道(昨年の、12月30日)中古屋で見かけ¥300で購入ました。

CDやDVD廉くなりましたね。嬉しいことです。

第3回無心塾杯争奪少年柔道大会 @茨城県武道館

千葉在住の知人の子供さんが「第3回・無心塾杯争奪少年柔道大会」に参加するので、茨城県武道館に来られるとのこと、会場の堀原運動公園の武道館に向かった。

正面玄関前にテントの屋台が出店され、茨城名物あんこう汁やイイダコやツブ貝の串焼きなどが販売されていた。

この日(24日)も北風が強く、入場前に「あんこう汁」を戴くことにした。

鍋ほどではないが、アンコウの身も入ってソコソコの味だ。

鮟鱇の値上がり激しい上に原発事故の影響で、常磐沖の鮟鱇は食べられない。と云う訳で、今年の初物として満足して戴いた。

参加チームは、県内はもとよりと言うより、他県勢が多かった。

小学生の部は男女の差が無く、同じ土俵(畳だが)で試合をするのを見て驚いたが、近年、全てのスポーツは男女の隔てはなくなった。

大会を主催した「無心塾飯島道場」が水戸の柔道場と知って、これまた認識を新たにした。

水戸は剣道の「東武館」が在り、少年剣士の全国大会が開催されることなど承知していたが、柔道も盛んな土地柄なのか?

水戸に生まれ育ちながら、恥ずかしい次第だ。

少し覗いた程度で、会場をあとにしたので全ての結果は分からないが、小学校低学年の部は全国でもトップチームの小川道場が優勝した。

小川道場は、バルセロナオリンピック銀メダリストでプロ格闘家の小川直也が道場長。

無心塾飯島道場とは昔からの交流が有るらしい。

この大会、『柔道を通して、今の日本が忘れている礼儀の重要性を学んでほしい。

そして、”強い心”と”強い体”を育んでほしい』という願いで開催されている様だ。今の時代だからこそ、武道を通し心身の鍛錬が必要だ、と思った。

千葉在住の知人の子供さんが「第3回・無心塾杯争奪少年柔道大会」に参加するので、茨城県武道館に来られるとのこと、会場の堀原運動公園の武道館に向かった。

正面玄関前にテントの屋台が出店され、茨城名物あんこう汁やイイダコやツブ貝の串焼きなどが販売されていた。

この日(24日)も北風が強く、入場前に「あんこう汁」を戴くことにした。

鍋ほどではないが、アンコウの身も入ってソコソコの味だ。

鮟鱇の値上がり激しい上に原発事故の影響で、常磐沖の鮟鱇は食べられない。と云う訳で、今年の初物として満足して戴いた。

参加チームは、県内はもとよりと言うより、他県勢が多かった。

小学生の部は男女の差が無く、同じ土俵(畳だが)で試合をするのを見て驚いたが、近年、全てのスポーツは男女の隔てはなくなった。

大会を主催した「無心塾飯島道場」が水戸の柔道場と知って、これまた認識を新たにした。

水戸は剣道の「東武館」が在り、少年剣士の全国大会が開催されることなど承知していたが、柔道も盛んな土地柄なのか?

水戸に生まれ育ちながら、恥ずかしい次第だ。

少し覗いた程度で、会場をあとにしたので全ての結果は分からないが、小学校低学年の部は全国でもトップチームの小川道場が優勝した。

小川道場は、バルセロナオリンピック銀メダリストでプロ格闘家の小川直也が道場長。

無心塾飯島道場とは昔からの交流が有るらしい。

この大会、『柔道を通して、今の日本が忘れている礼儀の重要性を学んでほしい。

そして、”強い心”と”強い体”を育んでほしい』という願いで開催されている様だ。今の時代だからこそ、武道を通し心身の鍛錬が必要だ、と思った。

ベトナムの青銅器、 黎朝(レー朝、Nhà Lê 1428年 - 1527年)

モノは増やさないように心掛けている。

とは言え、旅に出れば何か記念の品を欲しくなる。

がサバらなくて、軽くて壊れない。

勿論、何かに使えるもの。

更には多様性のあるものがよい。

この様な御題に適うものを探して、街をぶらつく。

ホーチミンの骨董通りと言われるレコンキエウ通りを一通り見たが、興味を持つ品は見つからなかった。

ドンコイ通りを散歩し、グランドホテルの一角に趣味の良さそうな店を発見した。

骨董専門と言うよりは幅が広い品ぞろえ。

店の真ん中に座って指示しているのが女主人のようだ。

その脇に、『値引きは一切致しません』との英文の張り紙。

ベトナムでは一部の店で、US$が使用でき、特に観光客の多い店はベトナムドンと併記されている。

その店で手に入れたのがこの青銅製の椀。

店主は約500年前の『Lê』王朝時代の品だという。

ここから先は、帰国して調べたのだが、

ベトナムは紀元前200年頃、中国の始皇帝がベトナムの北部を侵略し、以後約1千年間ベトナム北部は中国に支配され続けた。

同時に、様々な中国文明もベトナムにもたらされた。

ベトナム人が中国の支配から独立したのは10世紀のとき、以後ベトナム王朝が始まった。

李朝(リー朝, 李氏大越国, Nhà Lý 1009年~1225年)

陳朝(チャン朝, 陳氏大越国, Nhà Tr?n 1225年~1400年)

黎朝(レー朝、Nhà Lê 1428年 - 1527年、1532年 - 1789年)

西山朝(タイソン朝, 西山阮氏, 阮氏大越国, Nhà Tây S?n1786年~1802年)

阮朝(グエン朝, 阮朝, 阮氏越南国, 阮氏大南, Nhà Nguy?n1802年~1945年)

1887年~1945年はフランス領インドシナ

大雑把だが以上のようなことになるらしい。

東アジアの歴史はまるで分らないが、中国の影響は強い。

とにかく、この青銅の椀は黎朝(レー朝、Nhà Lê 1428年 - 1527年、1532年 - 1789年)のものと観て間違いなさそう。

もう少し古い時代のものに見えるが、ベトナムの方が言うのだからそうなのであろう。

帰国後、丁寧に洗うと緑青の緑が美しい。

サイズは=横幅20cm、高さ10㎝、口径13.5㎝。

手ごろな大きさ、水を張って花活けにも使える。

丸底だが水を入れると安定して、据わりが良い。

型の張りが強く鋭く、宇宙船の円盤のようだ。

観て良し、使って良し。

ベトナムを想い出す一品。

ホーチミンの骨董通り、レコンキェウ(Le Cong Kieu)

骨董・古物が好きだと旅の楽しみが増す。

どの街にも古道具屋が何軒かる。

出かける前に心当たりを探しておく場合もあるが、現地に行ってから訊いてみる手もある。

ホーチミンではベンタン市場からすぐのレコンキェウ通りだと知った。

美術館の直ぐ脇の通りだ。

約100mに渡って、細い通りにはびっしりと骨董屋が軒を連ねている。

皿、グラス、カップなどヨーロッパ製のものや、中国的な雰囲気の品もある。

ベトナムの焼き物を日本では「安南焼き」と呼んでいるがタイの「スンコロク」も似ている。南蛮貿易の時代から日本にもたらされてきた。

あまり見るべきものはなかったが、この様なところをぶらつくのは愉しい。

骨董・古物が好きだと旅の楽しみが増す。

どの街にも古道具屋が何軒かる。

出かける前に心当たりを探しておく場合もあるが、現地に行ってから訊いてみる手もある。

ホーチミンではベンタン市場からすぐのレコンキェウ通りだと知った。

美術館の直ぐ脇の通りだ。

約100mに渡って、細い通りにはびっしりと骨董屋が軒を連ねている。

皿、グラス、カップなどヨーロッパ製のものや、中国的な雰囲気の品もある。

ベトナムの焼き物を日本では「安南焼き」と呼んでいるがタイの「スンコロク」も似ている。南蛮貿易の時代から日本にもたらされてきた。

あまり見るべきものはなかったが、この様なところをぶらつくのは愉しい。

「トラの檻」@戦争証跡博物館

戦争証跡博物館の入り口の右側にコンソン島の牢獄「トラの檻」が忠実に再現されている。

アメリカ軍が捕らえた南ベトナム解放民族戦線の人々を拘留し拷問や虐殺をした施設の再現されている。

館内の展示室には、

実際に使用された兵器。

地雷。

枯れ葉剤の散布と地域。

枯葉剤による被害状況の記録。

ホルマリン漬けの奇形胎児など、戦争の傷跡を証明している。

戦争は狂気の世界、人間をどこまでも残酷にする。

被害者ばかりでなく加害者も後々まで精神的な影響から抜けることは難しい。

欧米人を含めベトナムの人など見学者は絶えない。

この施設は、勝利した人は誰もいない。

全てが戦争の犠牲者という観点から構成されているように思えた。

戦争証跡博物館の入り口の右側にコンソン島の牢獄「トラの檻」が忠実に再現されている。

アメリカ軍が捕らえた南ベトナム解放民族戦線の人々を拘留し拷問や虐殺をした施設の再現されている。

館内の展示室には、

実際に使用された兵器。

地雷。

枯れ葉剤の散布と地域。

枯葉剤による被害状況の記録。

ホルマリン漬けの奇形胎児など、戦争の傷跡を証明している。

戦争は狂気の世界、人間をどこまでも残酷にする。

被害者ばかりでなく加害者も後々まで精神的な影響から抜けることは難しい。

欧米人を含めベトナムの人など見学者は絶えない。

この施設は、勝利した人は誰もいない。

全てが戦争の犠牲者という観点から構成されているように思えた。

戦争証跡博物館 @ホーチミン

《ベトナム戦争》

1884年にベトナムはフランスの植民地となり、太平洋戦争では日本軍がベトナムに侵攻し、日本軍が無条件降伏をすると、ホーチミンを主席としてベトナム民主共和国の独立宣言をする。

しかし、フランス軍が戻ってくると、ベトナムの独立を認めず、1946年にはインドシナ戦争が始まる。

その後アメリカ軍がフランス軍を引き継いで、悲惨なベトナム戦争へとつながり、1975年にアメリカ軍が撤退して終結。と云う歴史が有る。

一般的には、南ベトナム解放民族戦線がベトナム共和国(南ベトナム)政府軍に対する武力攻撃を開始した1960年12月という説、アメリカ合衆国とベトナム民主共和国(北ベトナム)の戦争という観点からは1965年2月7日の北爆を開戦とする説もある。

僕は1960(昭和35)年に上京し専門学校に学んだが、当時はアメリカ文化に対する憧れが強く、水戸では電波が弱く聴けなかったFEN(アメリカ軍の極東放送)のジャズ番組を楽しみにしていた。

ニュース番組で「ヴィエト・コン」という言葉がしばしば流れた。

米軍およびマスコミが「ベトコン」と呼んだ”南ベトナム解放民族戦線(NLF)”のことだが、この頃から南ベトナム領土内でゲリラ戦が激しくなった。

ベトナム戦争は、南ベトナムを支援したアメリカと北ベトナムを支援したソ連、中国など政治的戦略が背景にあった。そんな中、ベトナム国内だけで200万人近い人々が犠牲になった。

この悲惨な過ちを二度と繰り返してはならない、との願いを込め、ベトナム戦争に関する写真や保管物を展示しているのが「戦争証跡博物館」。

入場門から展示館までの距離は幾らも無いが、建物を取り囲む庭に当時の戦車や戦闘機やヘリコプターが展示されている。

《ベトナム戦争》

1884年にベトナムはフランスの植民地となり、太平洋戦争では日本軍がベトナムに侵攻し、日本軍が無条件降伏をすると、ホーチミンを主席としてベトナム民主共和国の独立宣言をする。

しかし、フランス軍が戻ってくると、ベトナムの独立を認めず、1946年にはインドシナ戦争が始まる。

その後アメリカ軍がフランス軍を引き継いで、悲惨なベトナム戦争へとつながり、1975年にアメリカ軍が撤退して終結。と云う歴史が有る。

一般的には、南ベトナム解放民族戦線がベトナム共和国(南ベトナム)政府軍に対する武力攻撃を開始した1960年12月という説、アメリカ合衆国とベトナム民主共和国(北ベトナム)の戦争という観点からは1965年2月7日の北爆を開戦とする説もある。

僕は1960(昭和35)年に上京し専門学校に学んだが、当時はアメリカ文化に対する憧れが強く、水戸では電波が弱く聴けなかったFEN(アメリカ軍の極東放送)のジャズ番組を楽しみにしていた。

ニュース番組で「ヴィエト・コン」という言葉がしばしば流れた。

米軍およびマスコミが「ベトコン」と呼んだ”南ベトナム解放民族戦線(NLF)”のことだが、この頃から南ベトナム領土内でゲリラ戦が激しくなった。

ベトナム戦争は、南ベトナムを支援したアメリカと北ベトナムを支援したソ連、中国など政治的戦略が背景にあった。そんな中、ベトナム国内だけで200万人近い人々が犠牲になった。

この悲惨な過ちを二度と繰り返してはならない、との願いを込め、ベトナム戦争に関する写真や保管物を展示しているのが「戦争証跡博物館」。

入場門から展示館までの距離は幾らも無いが、建物を取り囲む庭に当時の戦車や戦闘機やヘリコプターが展示されている。

「第1回水戸カレーバトル」@南町自由広場

11月23日 11:00~1600

大震災以降、震災復興・街おこしなどの名目やたら「飲み食いのイベント」が増えたように思える。

テントや厨房設備がセットされた 車を乗り入れて準備するからあまり手間がかからない。さらに、手軽な値段なので参加しやすい。

出店者は天気次第で人出が変わるリスクはあるが、催事の数が多いから、店を構えている業者より売り上げが有る人もいるようだ。

街をどうするか?の展望無しの催事が多いのは如何か?とも思うが、ともかく参加している。

11月23日 11:00~1600、南町自由広場で「第1回 水戸カレーバトル」が開催される。

「KIBOW 水戸 2012 ・何すっぺ?200万!」で2位に入賞し賞金50万円を獲得した「KIZUNAプロジェクト」が主催する。

カレーによる町おこしは横須賀や土浦が先進地で「カレーと言えば水戸プロジェクト」なのかは分からないが、とりあえず前売り券を購入した。

3食分のチケットが付いて前売り1,000円だから安い。

市内で営業する飲食店など13店が出店予定。

カレーを試食、おいしいと感じた店にスプーンを投じてナンバーワンを決める。

会場にはカレー店のほか占い、骨盤矯正、ネイル、メークなどのブースも設営。ご当地芸人の赤プル、オスペンギン、すいたんすいこうも来場して盛り上げるらしい。

「KIBOW水戸」プロジェクトで2位!50万円の賞金を獲得した成果を存分に発揮し、楽しい集いとなることを期待してます。

11月23日 11:00~1600

大震災以降、震災復興・街おこしなどの名目やたら「飲み食いのイベント」が増えたように思える。

テントや厨房設備がセットされた 車を乗り入れて準備するからあまり手間がかからない。さらに、手軽な値段なので参加しやすい。

出店者は天気次第で人出が変わるリスクはあるが、催事の数が多いから、店を構えている業者より売り上げが有る人もいるようだ。

街をどうするか?の展望無しの催事が多いのは如何か?とも思うが、ともかく参加している。

11月23日 11:00~1600、南町自由広場で「第1回 水戸カレーバトル」が開催される。

「KIBOW 水戸 2012 ・何すっぺ?200万!」で2位に入賞し賞金50万円を獲得した「KIZUNAプロジェクト」が主催する。

カレーによる町おこしは横須賀や土浦が先進地で「カレーと言えば水戸プロジェクト」なのかは分からないが、とりあえず前売り券を購入した。

3食分のチケットが付いて前売り1,000円だから安い。

市内で営業する飲食店など13店が出店予定。

カレーを試食、おいしいと感じた店にスプーンを投じてナンバーワンを決める。

会場にはカレー店のほか占い、骨盤矯正、ネイル、メークなどのブースも設営。ご当地芸人の赤プル、オスペンギン、すいたんすいこうも来場して盛り上げるらしい。

「KIBOW水戸」プロジェクトで2位!50万円の賞金を獲得した成果を存分に発揮し、楽しい集いとなることを期待してます。