「古道具・坂田」坂田和實さん

JR目白駅から徒歩5分、目白通りの1本裏の住宅街にひっそりと存在する「古道具・坂田」骨董店或いは古美術店の類だが、そう呼ぶのも適切でなく店主の言う「古道具屋」で良いのかもしれない。

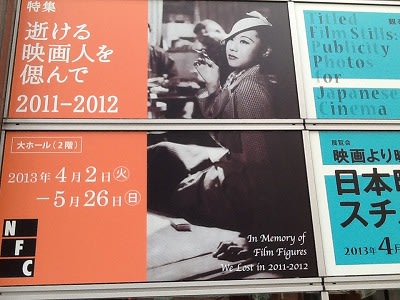

![201211231902559b7[1]](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/3e/3f/95de3bdc348d7584203034333b116f00.jpg)

1973年の開店当時から一部の人達には絶大な人気を博してきたが「芸術新潮」の連載が『ひとりよがりのものさし』(2003年・新潮社)として刊行されて多くの人達に知られるようになった。

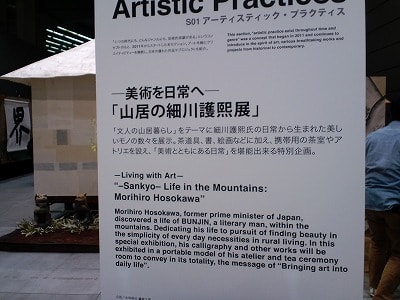

![wols1913-img250x333-1365344368j9owbq75270[1]](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/44/72/b67f240a1b1aa94ba58080a8f763ab7e.jpg)

2012年10月3日 ~11月25日 に渋谷区立松濤美術館で開催された「特別展 古道具、その行き先-坂田和實の40年-」は幅広い人たちの共感をよんだ。

特に若い男女のカップル、或いは、若い女性のグループが目立ち、現代美術の展覧会の様な雰囲気だった。

この展覧会は過去40年に渡って坂田さんが販売した品々を収集家から借り出して構成されたもの。

日本はもとよりヨーロッパ・アジア・アフリカ・南米などでつくられた道具や器、人びとの生活のなかで使い込まれ、愛でられた品々。

割れたり欠けたり、壊れて捨てられてしまった品でも拾い上げて美しさを見出す。『美』とは存在するのではなく、見いだすことを体感できた。

松濤美術館での展覧会から約半年、久し振りに「古道具・坂田」を訪ねた。

入口の白のヤマブキ。

何時も変わらぬ自然体の坂田さん。(写真が良く撮れなくて申し訳ありません)

こちらの質問に誠実に答えて下さる。

展覧会の感想として、白井晟一設計の松濤美術館の展示空間と展示品がベストマッチであったこと、古美術に縁のなさそうな人達が多かったことなどを述べたが、坂田さんにとっても予想外なことが多かったようだ。

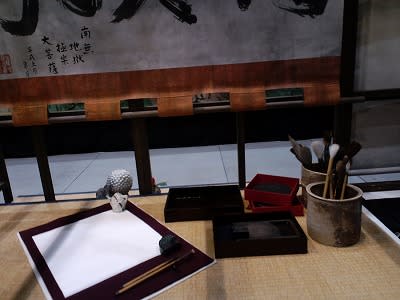

店内の展示品。

坂田さんが見出したような、人それぞれの『美の物差し』が既定の美の基準を変えるのは嬉しいことだ。

JR目白駅から徒歩5分、目白通りの1本裏の住宅街にひっそりと存在する「古道具・坂田」骨董店或いは古美術店の類だが、そう呼ぶのも適切でなく店主の言う「古道具屋」で良いのかもしれない。

![201211231902559b7[1]](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/3e/3f/95de3bdc348d7584203034333b116f00.jpg)

1973年の開店当時から一部の人達には絶大な人気を博してきたが「芸術新潮」の連載が『ひとりよがりのものさし』(2003年・新潮社)として刊行されて多くの人達に知られるようになった。

![wols1913-img250x333-1365344368j9owbq75270[1]](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/44/72/b67f240a1b1aa94ba58080a8f763ab7e.jpg)

2012年10月3日 ~11月25日 に渋谷区立松濤美術館で開催された「特別展 古道具、その行き先-坂田和實の40年-」は幅広い人たちの共感をよんだ。

特に若い男女のカップル、或いは、若い女性のグループが目立ち、現代美術の展覧会の様な雰囲気だった。

この展覧会は過去40年に渡って坂田さんが販売した品々を収集家から借り出して構成されたもの。

日本はもとよりヨーロッパ・アジア・アフリカ・南米などでつくられた道具や器、人びとの生活のなかで使い込まれ、愛でられた品々。

割れたり欠けたり、壊れて捨てられてしまった品でも拾い上げて美しさを見出す。『美』とは存在するのではなく、見いだすことを体感できた。

松濤美術館での展覧会から約半年、久し振りに「古道具・坂田」を訪ねた。

入口の白のヤマブキ。

何時も変わらぬ自然体の坂田さん。(写真が良く撮れなくて申し訳ありません)

こちらの質問に誠実に答えて下さる。

展覧会の感想として、白井晟一設計の松濤美術館の展示空間と展示品がベストマッチであったこと、古美術に縁のなさそうな人達が多かったことなどを述べたが、坂田さんにとっても予想外なことが多かったようだ。

店内の展示品。

坂田さんが見出したような、人それぞれの『美の物差し』が既定の美の基準を変えるのは嬉しいことだ。

![image_20130323215218[1]](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/09/fd/24bb47ce941217ed0799b6e8e87292d0.jpg)

![uid000067_201302181039512111bdf1[1]](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/01/6e/b77ba69c97734b826308cca3353ae4ee.jpg)

![uid000067_20130218104002e01d6e12[1]](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/6a/1f/7c26eb90b05b41c2976a608d42bde64c.jpg)

![uid000067_20120223112143c90f7f78[1]](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/3a/64/7723928523b43645be28c5cc827794d6.jpg)